零基础学打坐(二)|呼吸的要点

打坐时还有一个很重要的,就是呼吸。修行人打坐时,呼吸悠长而深远,细腻而持续,既不滞顿,也不短浅,旁人不易察觉。天台宗里讲“鼻息相通,能吞百病”,如果呼吸能调好,人的身体也会很健康。

呼吸的两种方法

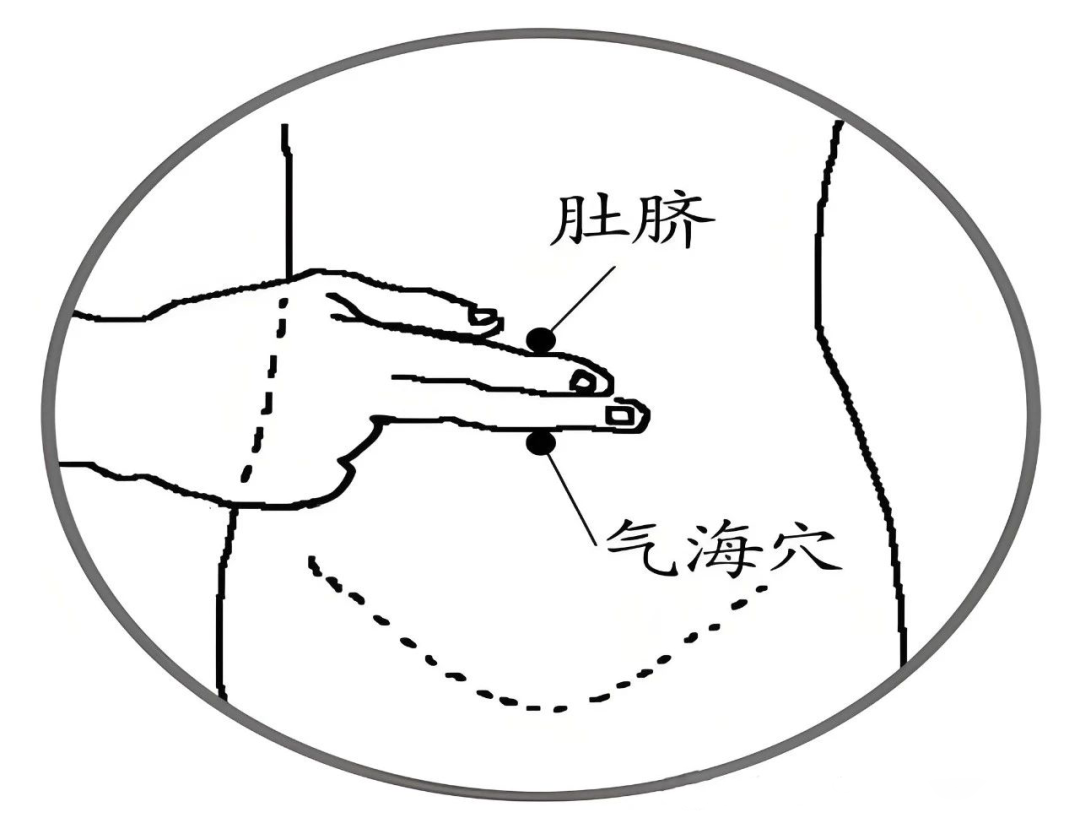

打坐时往往采用顺腹式呼吸法。吸气时轻轻扩张腹肌,肚子鼓起,感觉气要沉到气海了;呼气时,肚子再收缩回来。

肚脐下一寸半的位置叫气海。进气时,气慢慢从鼻一直吸入气海,这个方法不仅可以对治散乱,还可使身体健康。

如果专门调胸膈、调呼吸系统的时候,也可以采用逆腹式呼吸法。吸气的时候,肚子瘪、往里收;呼气的时候,肚子鼓。

数息

数息的时候,天台宗里讲“数进不数出”。气吸进去归到气海里了,就数一次。

这里要注意,数“息”,不是数呼吸的“吸”。呼吸是有出有入的——吸是入,呼是出;而息,是气沉入气海后平静安定的状态。

呼吸时,吸入的气像河流一样,进入宽广渊深的大海(气海),然后定下来,六秒、九秒或者十几秒,融入气海平静的状态——这就是“自心”的“息”状态。然后再缓缓呼出来。所以说,吸气——气入气海——融入大海的平静状态,这是“息”,可以计为一次。

天台宗“六妙门”之“数息门”中说:“摄心在息,从一至十,名之为数。”气入气海后,让它融进气海里,停一会儿,可以从一数到十,一秒一数,然后再缓缓地呼出来。

女众一开始可以先数到六。如果在生理期,可以放松一点,稍微定一下就行。数息以不憋气为主,让身体在一个安全范围内,然后根据自己的情况慢慢增加。

训练的时候越放松越好,既对治散乱,又对治昏沉,可以保持着清明的禅定状态。当行之有效、越来越放松的时候,就能体验到气海的沉静、幽深、广大、无际无边,好像大海一样的感觉。佛法里讲的“一念无生”我们很难去体验,但这个气歇下来之后不进不出的宁静,心修息下来的这种状态,我们可以感受得到的。

用咒语数息

数息时,也可以用佛号、咒语代替数字。相比佛号而言,咒语会更加柔和一点。比如念阿弥陀佛的心咒“阿弥德瓦舍”,阿弥陀佛本来就是“绀目澄清四大海”,“阿弥德瓦舍”就有非常寂静的大海的感觉。

也可以念六字大明咒“嗡嘛呢呗美吽”。念的时候,咒语可以是盘旋的,就好像气在海中旋转,泛起柔柔的波纹。还有释迦牟尼佛的心咒“嗡 牟尼牟尼 玛哈牟那耶 梭哈”、文殊五字真言“嗡 阿惹巴匝纳德”,都可以慢慢去尝试。

每一次“息”里,女众可以念一遍或三遍咒语,男众根据自己的情况,可以念五遍、十遍。这样比简单的数数字更好,因为咒语本身就有加持力,念的时候也是在熏习这个咒语。

观想身体是个皮囊

还有一个重要的方法,就是观想自己是个皮囊,气就在这个皮囊里进出,有一口气就活着,没一口气就死了。我们能越简单,分别心就越小。这是一个非常重要的修行。

分别心很强的人,生命的火不会太旺。所以古人说“大智若愚”,大的智慧就是什么都不分别,这样生命体能就特别旺,这个“皮囊”只要有一股风进来,马上就会很热很热。

所谓的“热”,就是让我们粗重的四大、让这个肉身的内循环运作起来,把更强大深沉的生命力唤醒。一旦唤醒了,既可以超度祖先,也可以供养三宝。

当我们的心静下来,会呼吸了,会数息了,就可以了解自己的生命了。所以也有人讲,如果掌握了呼吸,就掌握了命运。也就是说,当我们能够调整呼吸的时候,实际上也是在改变命运。

妄想纷飞怎么办?

数息其实是对治散乱很好的一种方法。《天台宗纲要》中说:“常常修数息观,可以对治散乱,证得一心。”但我们心猿意马惯了,总避免不了妄想,怎么办?九个字——很正常、随它去、提正念。

很正常:我们平时为世间琐事忙碌时,整天与妄想为伴也不自知。一打坐,心静下来,就察觉到了。这其实很正常,也是一种进步的表现。所以别怕妄想,更不要因此起烦躁情绪。

随它去:妄想本就虚幻,如天上的云,来了又去,不会停留。如果把妄念认作真实,千方百计去压,不但压不住,反而越压越多。最好的方法就是由它来、随它去,不执着、不随逐、不排遣。虚云老和尚说:“妄想来了,就让它来,我总不理会它,妄想自然会息。”

提正念:妄想不能压制,但可以把它归入正念。念佛、念佛的咒语,这虽然也是妄想,但它随顺真如,叫“以妄止妄”。

打坐时间

打坐比较有状态,一般要一个时辰(两个小时)。人的十二条经脉,每一条从起点到终点要走一个时辰。打坐时间越久,走的经脉越多,形成良性循环就越坐越定。

如果刚开始打坐,可以先由散盘逐渐到单盘,再到双盘。坐姿和时间长度,都可以循序渐进。

在坐的过程中,会出现脚踝、膝盖、腰部等不同部位的疼痛、麻等感觉,这些痛点因人而异,也会随着打坐时间而转移,所以不要有任何顾虑,安心忍耐。打坐贵在坚持,功到自然成!

下期预告

安那般那禅法是上座部普遍奉行的修法,也是入门级的方法。虽然看上去简单,但从这里可以一门深入。下一期,将重点介绍安般修法的重要引导。

若结跏趺坐,身安入三昧;

威德人敬仰,如日照天下。

除睡懒覆心,身轻不疲懈;

觉悟亦轻便,安坐如龙蟠。

见画跏趺坐,魔王亦愁怖,

何况入道人,安坐不倾动!

——《大智度论》