五台山和文殊菩萨的“神”与“奇”

MANJUSRI

BODHISATTVA

世尊授记

文殊菩萨,又称文殊师利菩萨,孺童文殊菩萨,文殊师利法王子,也被称为妙吉祥菩萨。《文殊师利宝藏陀罗尼经》有云:“尔时世尊,告金刚密迹菩萨言:我灭度后,于此瞻部洲东北方,有国名大振邦,其国有山号曰五顶,文殊童子,游行居上,为诸众生,于中说法。”文殊菩萨常住五台山,为了度化众生,常常应化为丑恶老翁、乞丐、贫女等形象。文殊菩萨的应化事迹中有这样一则。

当代有一个很有名的人,叫何新。他来朝拜五台山的时候,别人带着他逐间庙宇地参拜。一路上游人嘈杂,市场摊贩环绕,他看着那热闹的景象,不禁惋叹:五台乃文殊菩萨之圣山,何以遍地多讨债小鬼,亵扰圣地。不知此名山丛林,尚有清凉之处可参禅否?后来他参拜完吃过午饭后出来,忽然见到对面半山处现出一座寺院。他问导游说:“那座寺院你知道吗?” 导游说:“不知道啊,从来没见过。”他们就马上上车,朝着这座寺院开去。

到了寺院,停车场里没人,寺门前也没有任何摊贩。他们停好车准备进门,发现门口有个老太太,他跟她聊了两句然后进到寺院里,偌大的一个寺院,一个人也没有。他前面走完后面走,发现每个殿门都锁着。他心想:能不能让我到殿里去拜一拜啊?正在这时,他看到一个驼背老僧不急不缓地走过来,手里拎着一串钥匙。他说:“师父,您能不能给我开一下门?”这位师父没理他,却用钥匙把殿门一个一个都打开了,然后他就逐一地去拜。

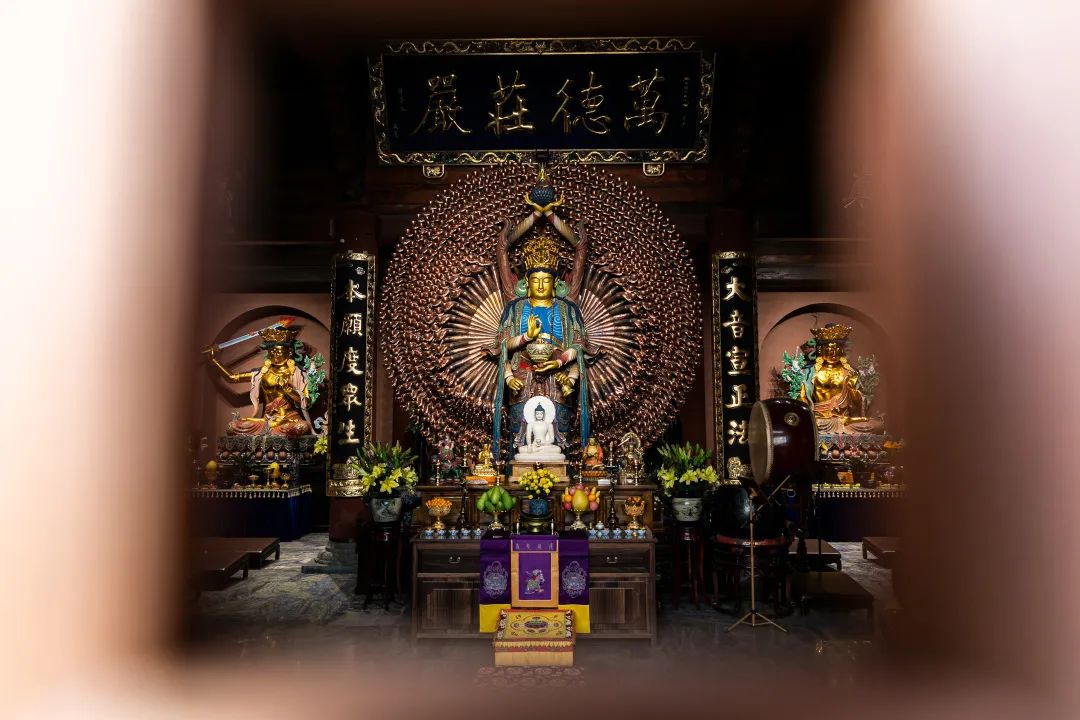

那里的殿既古老又悠远清凉,沁人心脾,令他身心法喜。走到大殿里,他看见大殿正中有一尊巨型黑色紫檀文殊造像,千臂千钵,法相极为庄严。在这里他觉得神清气爽,心旷神怡。每出一殿,那位老僧就锁上殿门。游遍全寺,他竟未见一处题署寺名的匾额及石碑,所以他始终不知这座寺院的寺名。出寺后,他想问门前候门的老太太,却发现她已不见踪影。走之前他让助理为他在山门前拍照留念。等他第二年又来五台山的时候,他寻遍全山也没有见到这座寺院。

这个人在中国很有名,他已经有一定的社会地位了,他问其他的人,没有一个人知道这座寺院。于是,他就回去找照片,照片也找不到了。何新觉得特别不可思议,然后他自己工工整整地把这段经历记录了下来。

文殊菩萨显圣

对于我们佛弟子,对于读过《五台山志》、《清凉山志》的人来说,我们知道文殊菩萨常常会化现出来,当你真有心的时候,他就会化现出来。如《文殊密续》云:“三世前我生,诸佛前我生,三世后我生,三世今我生。”又云:“我是三世身,诸法隐没时,我之教法现,寂静所化前,我现文静身,忿怒所化前,我现威猛身。”以下是历史上文殊菩萨神奇化现的一些事迹。

部分白话译文:

法照国师,唐大历二年时,曾在衡州云峰寺安住。有一天,他在斋堂用斋时,在食钵中见到了一幅奇景:钵中涌现了五色的云彩,里面隐隐约约显现出一座寺院,在寺院的东北方有山涧和石门。云中显现的寺院有一匾额,上面写着“大圣竹林寺”。他起先不以为意,后来他又在钵中见到几座寺院,还有数万位菩萨出没其中。

栖止云峰 钵现圣境

这时,他心中觉得有些奇怪,于是将自己所见所闻告诉了自己所遇到的善知识。有两位前去朝过五台山的法师听了他的描述之后,很确定地告诉他道:“虽然说菩萨的示现不可用凡情来揣测,但是如果按照你所描述的山势和朝向来看,那的确是五台山中的情景。”他听了之后,心中发愿想要前去朝拜五台山,但是当时因缘不具足,所以他把这件事情藏在了心底。

四年之后,他在湖东寺开念佛法会,感得祥云弥漫。在云雾之中出现了许多楼阁,他见到阿弥陀佛和观音、势至两位菩萨现身在虚空之中,身边还有几位梵僧手执锡杖随侍。忽然耳边有一位老人对他说道:“你以前曾经发愿前往金色界朝拜文殊菩萨,为何迟迟不曾成行呢?”他心知这是菩萨示现提醒他要履行誓愿,于是他很快就和几位志同道合的同修出发,前往五台山。此行他见到了梦中显现的几座寺院,并且亲身抵达了梦中所见的大圣竹林寺。

竹林圣寺 闻深妙法

竹林寺方圆二十里,有一百院落,都是黄金为地,宝塔华台,玉树林立。他不知不觉地进入了讲堂,见文殊菩萨在西,普贤菩萨在东,正高踞狮子座为大众说法,当时有数万位菩萨围绕着两位大菩萨正在恭敬闻法。他来到两位大菩萨面前,对菩萨顶礼之后,恭敬地问道:“菩萨慈悲,不知道末世的凡夫应该修学什么法门呢?”只见文殊菩萨对他说道:“对于末世众生来说,一切的修行法门无如念佛,阿弥陀佛的愿力不可思议,如果你一心系念如来,定能往生。”当时,两位大菩萨一同舒展金色臂为他摩顶道:“你将以念佛之力,而证得无上觉。”随后,文殊菩萨又对他说:“你可以再去其他菩萨的院中参访学习。”

他遵菩萨的吩咐,一一前去参访之后,再度回到菩萨面前,顶礼告辞。他离开寺院,来到了大门外再度顶礼。当他礼毕时,刚一抬头,就发现眼前的寺院已经消失不见了。后来,他请工匠将自己的经历刻在石画上,并在自己见到菩萨的地方,建了一座寺院,命名为“竹林寺”。当竹林寺完工的时候,他对大众说:“我所应该做的事情,都已经完毕了。”几天之后,他就安详示寂了。

——《清凉山志》

(二)《清凉山志》

佛陀波利尊者入金刚窟

白话译文:

唐朝时,北印度有一位佛陀波利尊者,是罽宾国人。他听说震旦有文殊大士的道场,特别翻山越岭,渡过沙漠,前来礼拜。他一路越过千山万水,克服千难万险,终于扺达华夏。

他到了五台山南边,放眼看去,但见林木参天,遍地名花异草,心中感到十分欣喜,于是心悦诚服地向着空中朝拜说:“如来已经灭度,幸而还有文殊菩萨在这深山里,鼓励引度有缘众生,垂示大法,我从遥远千里而来,受尽沙漠险难之苦,特别前来仰视参礼,恳乞大士大慈大悲,使我暂时得见您的圣容,听到您亲口的慈示!”他一面说,一面不由自主的饮泣起来。

▲五台山文殊菩萨和佛陀波利尊者见面处

正向空中顶礼时,他遽然看到一位白叟,从山沟中走出,用印度语对他说:“你说的心存至道,远访圣迹,可知汉地众生,多造罪业,出家人犯戒的很多,如今印度有一部《佛顶尊胜陀罗尼经》,可以消除众生极重的罪业尘垢,你带来了吗?”“我只是专心要来礼拜大士,并没有带这部经来啊!” 佛陀波利尊者恭顺地答道。“已然未曾带此经典,空着手来有什么好处?即使见到了大士,大士怎能知道你是那样的恭顺忠诚?你应当从速回去,把我说的这部经典带来,利益济度此中土众多烦恼众生,这就与面见诸佛,亲奉供养相同,能做到这样,还怕见不到文殊菩萨吗?”

▲五台山尊胜寺内

铭刻《佛顶尊胜陀罗尼经》的宋代经幢

佛陀波利尊者听完这一番话,欣喜非常,就在白叟足下顶礼,尚未将头抬起,白叟遽然不见了踪迹。他百感交集,立刻调头原路返回,又花了三年时间走回印度。把长者说的《佛顶尊胜陀罗尼经》带好之后,又走回来,期间又花了三年时间,来回就是六年。他于永淳二年,回到长安,将以上实情向当朝皇帝禀告,高宗皇帝听了龙心欢欣,就派了高僧日照三藏法师,和佛陀波利尊者合译这部经典。经译好后,高宗皇帝御赐佛陀波利尊者上好绢布三千匹,预备将译好的经典留在朝廷里。

佛陀波利尊者悲啼着禀奏说:“贫僧奉文殊菩萨重托求取经典,是为了利济群生,使上中下根机的有情众生都能灭罪得度,并不图求财富,期望陛下能自利利他,使这一部经典广泛地流转,令一切众生都能获益。”于是高宗皇帝怜惜他的利生之志,只留下了译出的唐本,把本来的梵文经典还给他。

▲五台山金刚窟佛陀波利尊者塔

佛陀波利尊者又前往西明寺,和沙门正顺等再译此经。经译好后,佛陀波利尊者就带着梵文本,去参拜五台山。到了金刚窟,他把自己的行李背架放在门口,恭恭敬敬地顶礼,顶礼好之后,就进入了金刚窟,然后就消失了。

(注:佛陀波利尊者进入金刚窟后在没出来,是真正地进入了文殊菩萨的世界——金色界。为了纪念佛陀波利尊者,众人在金刚窟的洞口起了一座塔,把他的背架、行囊都放在塔里。一千多年过去了,这座塔还矗立在那里。)

白话译文:

唐朝无著禅师,是浙江永嘉人,董姓。天资不凡,雄毅超群。12岁在龙泉寺猗律大师门下出家,即能背诵大乘的数万首偈。天宝八年,因学修优异得到朝廷度牒;21岁时,继承师父道业。

禅师既已精通戒律,就往南京牛头山忠禅师处参叩禅宗心要,孜孜禅修,不废一寸光阴。忠禅师对无著说:“你过在太聪明,就与禅法隔膜。若无此过,就能痛快契入。三世诸佛,在众生心外,无有一法可得。若除掉虚幻的瑕翳,虚空本来清净。”无著言下顿开法眼,彻悟心地。此后,不再湖海奔波,专慕栖息林泉。

上图:无著禅师

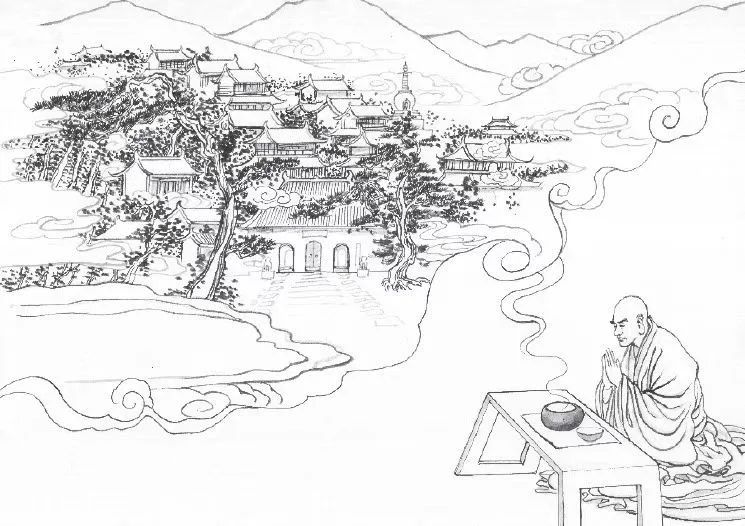

大历二年夏(公元768),到五台山朝礼,住华严寺,在藏经楼前跏趺而坐,禅定三日。某日后夜,见白光自东北方向来,照无著顶,久久方隐去。无著觉身心清凉,得大法喜。凌晨寻思白光照来的方向,朝东北行去。

到了楼观谷口(今碧山寺西门),心思圣境,拜了数百拜,趺坐小睡休息。忽然听到喝牛的声音,看见一位老人,戴着破旧的头巾,穿着苎麻衣服,牵牛路过无著面前。

无著拜老人并问道:“老丈从哪里来?”

“山里讨粮食去了。”老人回答说。

“老丈家住哪里?”无著又问。

“就在这山谷里面。”老人又答。

老人问道:“你要去哪里?”

“想去金刚窟,却找不到门路。”无著回答说。

“那先到我们家喝杯茶稍微歇息歇息吧。”老人邀请无著道。

无著跟着老人朝北走了五十步左右,到了门口。老人口里喊“均提!”有一童子应声开门把牛牵过去,老人请无著进去。庭院平正,净琉璃色。屋室卧具,都是世上没有的。

落坐后,老人问无著道:“你从哪里来?”

无著说:“南方。”

老人问:“带了好念珠吗?”

无著答:“只有比较粗的念珠。”

老人说:“请拿给岀来看看。”

无著将念珠递给老人,老人却说:“把你自家的拿来。”

无著说:“这是我的念珠。”

老人诘问道:“若是你自家的,怎么从南方来啊?”

这时,童子端两个玻璃盏,盛满酥蜜,一杯给无著,一杯给老人。

老人举盏问无著说:“南方有这个么?”

“无。”无著回答。

“无这个,拿什么吃茶?”老人问道。无著不知如何作答。

老人又问:“南方的佛法,是怎么主持的?”

无著答道:“末法时代的比丘,很少有尊奉戒律的。”

老人又问:“常住多少人?”

无著答:“有三百的,也有五百的”。

无著问老人道:“这里佛法,怎么主持?”

老人说:“这里龙蛇混杂,凡圣交参。”

无著又问老人:“常住多少?”

老人回答:“前三三与后三三。”无著默然不解。

老人又问:“你平常修行如何用功?”

无著答:“般若熏心,但不得其要领。”

老人说:“不得就是要领”。

又问无著:“你当初出家,为求得什么?”

无著答:“欲期证得佛果。”

老人说:“初心即得。”

又问无著:“你多少年纪?”

无著答:“三十一岁。”

老人说:“你三十八,福一定到来。今天在这里慢慢走走看看,不要把脚弄伤了。我困了,要睡觉,你请回吧。”

无著央求道:“天色将晚,请您留我一宿可以吗?”

老人拒绝说:“你有个伴,这是执着,所以不能住。”

无著说:“我没有伴,也没有贪恋执着啊。”

老人说:“你既无贪恋,何必要求住这里呢?既有贪恋期求,难道不是伴吗?”

老人又说:“你持三衣吗?”

无著答道:“受具足戒以来,常持衣钵。”

老人说:“作沙门没有什么难,不能舍衣,你好走吧。”

无著拜辞道:“我心头有疑惑,敢请问大德,浊世众生,善根浅薄,如何修行才能解脱?

老人即说偈道:

若人静坐一须臾,

胜造恒沙七宝塔。

宝塔毕竟化为尘,

一念静心成正觉。

说完偈,令童子送无著出门。

无著问童子道:“刚才您家主人说‘前三三与后三三’,是多少数啊?”

童子答道:“金刚背后的。”无著茫然无措,就作揖辞别,

又问童子“金刚窟在哪里?”

童子回手一指,说:“这个是般若寺。”

无著回头,童子跟方才的房屋都不见了。只见山色苍苍,长林郁郁。无著感到悲怆恋慕,久久彷徨不能自解。

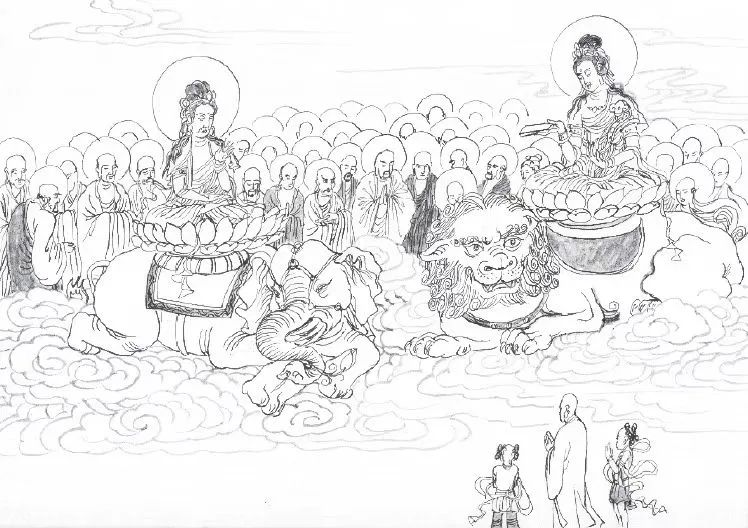

忽然间,无著看到祥云四布,上有圆光,如同高悬的宝镜,诸多菩萨的身影,隐约映射在圆光中。还有藻瓶、锡杖、莲花、狮子等形状。无著感到悲喜齐集,约一个时辰后,空中的境象才渐渐消失。

无著异常感慨,遂说一偈:

廓周沙界圣伽蓝,

满目文殊接对谈。

言下不知开何印,

回头只见旧山岩。

说完偈,寻路回到华严寺,叙述这一经历。无著禅师后来立化在金刚窟前。

他入金刚窟一事,也传为千古美谈,后人作诗云:

千峰盘曲色如蓝,

谁谓文殊是对谈。

堪笑清凉多少众,

前三三和后三三。

WISDOM

/

MANJUSRI

BODHISATTVA

《印光法师文钞》中说“然菩萨所现,尚不止唯有情身,若夫山河城池,楼台屋宇,桥梁道路,树林禾稼。随彼机缘,亦皆示现”。对文殊菩萨来说应众生机而千百亿化身,是轻而易举的。

《文殊师利宝藏陀罗尼经》中说:“文殊大菩萨,不舍大悲愿。变身为异道,或冠或露体。或处小儿丛,游戏于聚落。或作贫穷人,衰容为老病。及现饥寒苦,四方而求乞。令人发一施,与满一切愿。”菩萨慈悲,无刹不现身,只是不知道我们是否有慧眼能够识别示现在我们身边的菩萨呢?

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

扫描二维码

关注佛教慧日微信平台