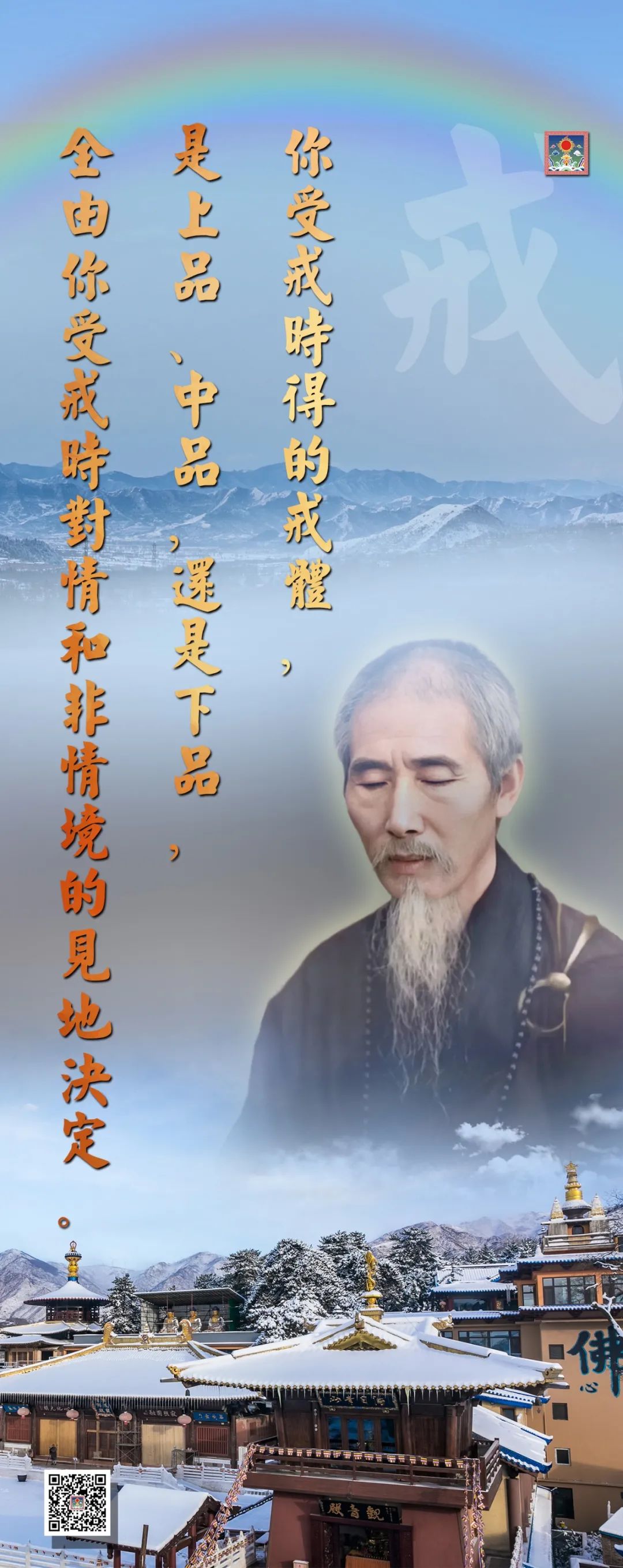

受戒时,如何能得上品戒体?

虚云老和尚一九五五年在云居山传戒的时候,又一次开示关于戒法,关于怎么得戒体——得下品戒、中品戒和上品戒体。

他首先讲戒法,“戒法者,佛为优婆塞优婆夷所制之五戒八戒,式叉摩那之六法戒,沙弥、沙弥尼之十戒,比丘之二百五十戒,比丘尼之三百四十八戒,出家五众菩萨之十重四十八轻戒,在家二众菩萨之六重二十八轻戒,及一百八十四种羯磨,三千威仪,八万细行,诸多律仪,皆名戒法。”

就是作为我们佛弟子,五众弟子也好,或者七众弟子也好,都是因戒而界定区分的。

“戒体者,当受戒时,领纳戒法于心胸,于身内即生一种戒体。此体虽非凡夫可以见闻,然一生之中恒常相续,有防非止恶之功能,是名戒体。

戒体的优劣,在于受戒时发心的高下。故求戒者,当先明白发心。发心分下、中、上三品。”

一、下品心:

于正受戒时,以智狭劣,誓愿不广,或心散乱,缘境不周,但得戒相守持,无克发体功用,是为下品心,即得下品戒。”

只得下品戒主要是因为什么呢?

智狭劣,誓愿不广,受戒的时候心也散乱。然后对所受的戒或者对授戒的阿阇梨、同受戒的戒兄弟,乃至受戒处常住及坛场,种种的这些缘境心中都不清楚。只是顺着这个受戒仪轨走了一下,只能在宣说戒相的时候,对于这个戒相本身守持。因为这种状态,他只能感得下品戒。

我们了解这个之后,就不要犯这种错。一个戒场,那些戒子们如果是从佛学院出来的,或者是有善知识调教过的,那精神面貌完全不同。

如果没有经过这个前提,懵懵懂懂出家的,有的对信仰都不甚清晰,对求戒的功德内心都没有认知的。他也跟着大家,但是懵懵懂懂,他也很谨慎,生怕受不了戒。他就是被动的一种状态。像这种就是比较下品的心,就得下品戒。那中品心呢?

二、中品心:

“于正受戒时,心缘一切情非情境,但于所缘境上,仅能分断诸恶,分修众善,唯欲自脱生死,全无度生誓愿,是为中品心,即得中品戒。”

这样的人对戒是有恭敬的,对诸恶也能够分断,分修众善他也有,了生死的心也有,在受戒的时候,对心所缘的比如阿阇梨们、开堂、陪堂、引礼师父们、常住的师父们,乃至同受戒的众戒子们都能够恭敬。

包括对这个道场也恭敬,生感恩。就是情非情境,在这个所缘境上,他都能够很如法。但是他很重要的一个就是全无度生誓愿,没有发起广大的心。

就是这个人他在整个求戒的过程当中,也是很细致、很专一,对戒的这些相,断恶修善都很认真,但是他没有发起广大的心,这样就是中品心,得中品戒。

二、上品心:

我们虚云老和尚在这里讲到:“于正受戒时,心心相续,见境明净。”

就是他在受戒的这个当下,心心念念所安住的那种境,比如说在五台山受戒,他见这个境界想到的是文殊菩萨的大愿在娑婆世界安立的一个圣地。他不是看土木瓦石,他是看诸佛菩萨的悲愿,这个叫“明净”,他见这个境界是光明而清净的。

也就是说一般的人没有这样的想法。很有悟性的人,他这样想的时候,心马上就会有热量,有热度,然后眼眶就会湿润,有一种超越了凡俗的神圣的力量会撞击他的心胸。实际上这个时候他已经遇见文殊菩萨的金色界了。

这里面虚云老和尚说“心心相续,见境明净”,这个境是境界。

见到这个境界他反应出的是什么?

在内心里他知道这是光明的,是清净的,所以“遍缘法界一切情非情境”。那由这个明净所展现的,所有的情无非都是佛菩萨,所有的境无非是诸佛菩萨的清净刹土。

当一个戒子置于这样子的情与非情境上的时候,“于此境上”就能够发起决定的大誓愿:

不仅我要断一切恶,我也代替一切众生来断恶;

不仅我能够修一切善,我也代替一切法界众生来修善。

愿度一切众生,当你的见地越高,你的心力就越大。

这样子强大的菩提心力,所感发的实际上是与真实的世界、与诸佛菩萨的世界彻底相应的。

佛有那么大的悲愿力,到娑婆世界里来住持佛法,来弘法利生,我们以这样子的心才能够跟诸佛菩萨的本怀相感应。所以这种发的自然就是上品心,感得的也是上品戒。

虚云老和尚在这里就讲,“要得受上品,当发上品心。”接着又补充说:“又当受戒前,应先究心缘境之宽狭”。你要问问自己的心,是广大的还是狭劣的。这样子反观之后,你就会立志高远,就“见相明白”。

因为感得的戒体是源于情与非情境,情首先是指得戒和尚如释迦佛陀一般,教授阿阇梨犹如文殊菩萨一般,羯磨阿阇梨犹如弥勒菩萨一般,七尊证犹如十方尊佛一般,诸位开堂陪堂就像菩萨教授一般,诸位引礼师父就像示范的菩萨,同堂的这些戒兄弟们就犹如亲近的眷属,如众阿罗汉一般……这些相是有情相;然后非情相,你所依的常住,睡的广单,拜忏的大殿,从戒堂到戒坛等等的物理空间,器世界的。这样子就见相明白。

“若不预先深究,法相尚且虚浮。法相尚且虚浮,怎能得受上品戒?

甚或戒全不发,则虚受费功,徒劳一世。大须留意!”因为佛子本身就决定在戒上,结果你戒都不明白,戒法、戒体、戒品根本跟你没关系,都没沾着,所以“戒全不发,则虚受费功”。

这样徒有其名,身心世界里戒的德没有产生,所以“徒劳一世,大须留意!”

“缘境虽多,不外情与非情两种。

情境就是一切有生命的动物,如人类鱼虫鸟兽等;

非情境就是一切无生命的矿、植等物,如山河大地、日月星辰、草木房舍、衣药用具等。

众生造恶,皆因迷着前境,如见财物起盗心,见美色生淫念等是。但恶业固由境起,善业还从境生,境是制戒之所依,亦为发戒之正本。如淫杀等依情境而制,其戒亦依情境而发;盗妄等依情与非情境而制,其戒亦依情与非情境而发。是故森然有境,皆是制戒之本、发戒之因。

若能兴广大慈护之心,遍缘如上情非情境,于此境上发如上三大誓愿,与彼戒法相应,领纳在心,尽寿护持,是即上品戒体。”

你受戒时得的戒体,是上品、中品,还是下品,全由你受戒时对情和非情境的见地决定。

如果没有智慧,毫无见地,那就是下品戒;如果有很高深的见地,心心相续,见境明净——见这个境是光明的、清净的,那么遍缘一切情与非情境,就会发深广的大愿:我受的每一条戒,一切法界众生如是受;过去不受这条戒的一切罪过、过患我皆忏悔。

所以受戒堂又叫忏悔堂。每一个戒相都是在宇宙中衡量身口意功和罪的一个条款,也就是有了一个标准,这个标准出来的时候,我过去没有按着这个标准所造下的所有罪过我忏悔。

众生没有建立这样的标准,我今天发愿,在这个宇宙里,我先成立,在我的生命体里先下载这个软件,然后再把这个软件像量子纠缠一样,遍缘情与非情境,让它们都瞬间具足。

这样子去受戒的人,就会得上品戒体。

——三参法师古文殊寺

“

扫描二维码关注

佛教慧日微信平台