天台宗史略

净旻法师

净旻法师

生于1968年,浙江舟山人。

1990年腊月初八,于普陀山普济寺依悟公上人披剃,法名传照,字净旻。

1991年,在江西云居山真如寺一诚长老座下受具足戒。

1993年,毕业于普陀山佛学院天台宗进修班,专攻天台学。

1994年,创编《台宗三字经》六十颂。

2000年,承嗣香港观宗寺觉光长老法脉,为传持天台教观第四十七世。

2010年,发起重兴宋代台宗祖庭——天台山螺溪传教院。

时任浙江省佛教协会常务理事,台州市政协常委,天台山螺溪传教院住持,天台山佛教协会副会长,天台山文化研究会学术委员会副主任。

天 台 宗 史 略

净旻法师

中国佛教天台宗从法统源流的角度,建立了始从印度迦叶尊者(初祖),中经龙树菩萨(十三祖),终至师子比丘(二十三祖)的“金口相承”谱系;从思想传承的角度,厘定了上起印度龙树(高祖),下启北齐慧文(二祖)、南岳慧思(三祖)、天台智者(四祖)的“今师相承”谱系。

南宋史家志磐大师在其历史巨制《佛祖统纪》卷六对天台宗在中国的早期师资传承作了如下概括:“北齐尊者,宿禀自然,不俟亲承,冥悟龙树即空、即假、即中之旨,立为心观,以授南岳;南岳修之以净六根,复以授诸智者;智者用之以悟《法华》,乃复开拓鸿业,以名一家。”

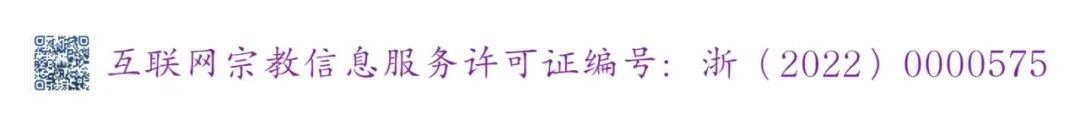

台宗高祖龙树菩萨

古印度著名圣哲龙树菩萨(约3世纪),向有“千部论师”“八宗共祖”之誉,其代表作有《大智度论》《中论》《十二门论》等。中国北齐时代“独步河淮”的高僧慧文大师(约6 世纪)因读《大智度论》卷二十七“三智实在一心中得”之文和《中论》卷四“三是偈”——“因缘所生法,我说即是空。亦名是假名,亦名中道义” ,朗然冥悟“一心三观”之理,从而奠定了台宗思想基石和遥尊龙树为“台宗高祖”的宗谱体系。

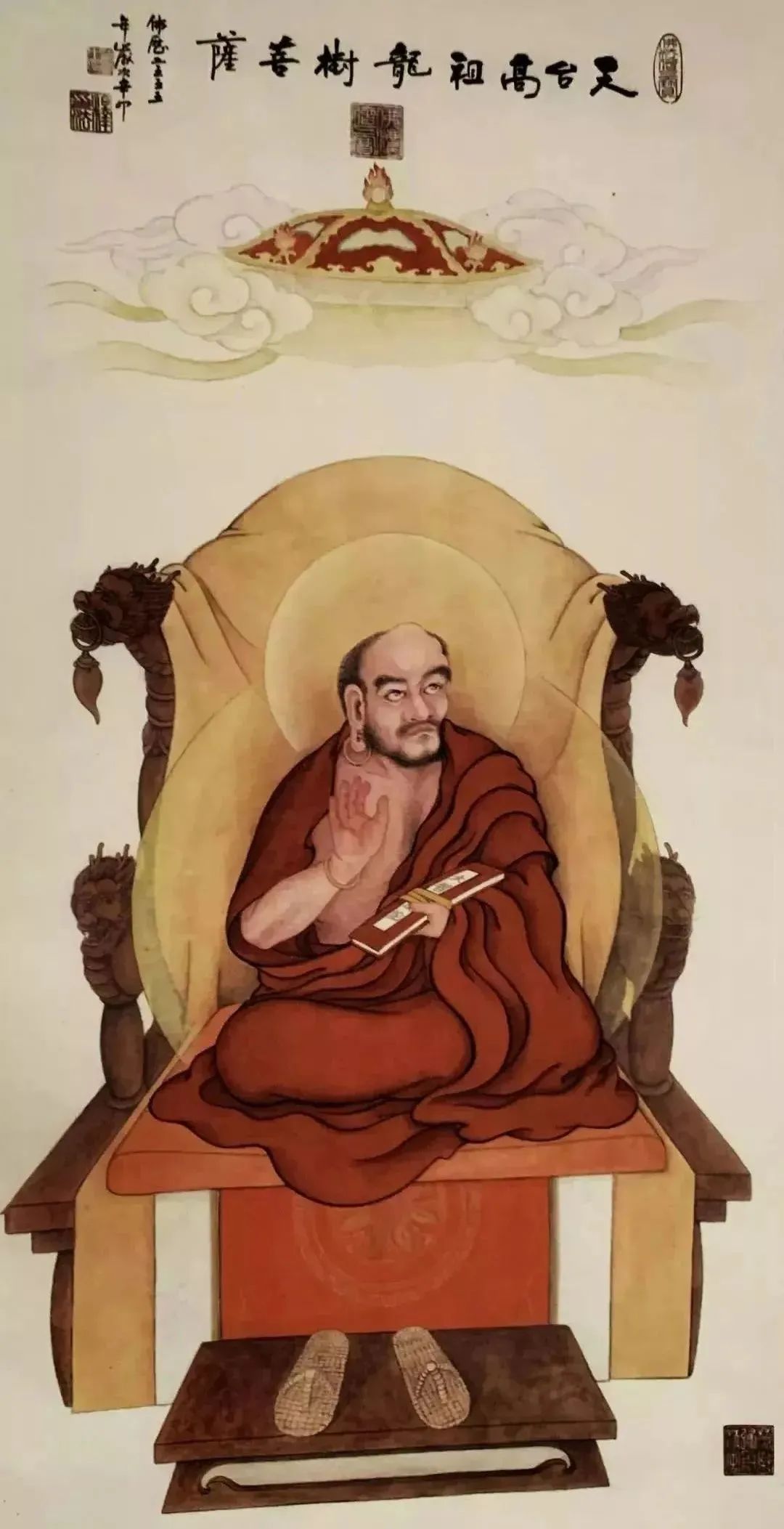

二祖北齐慧文大师

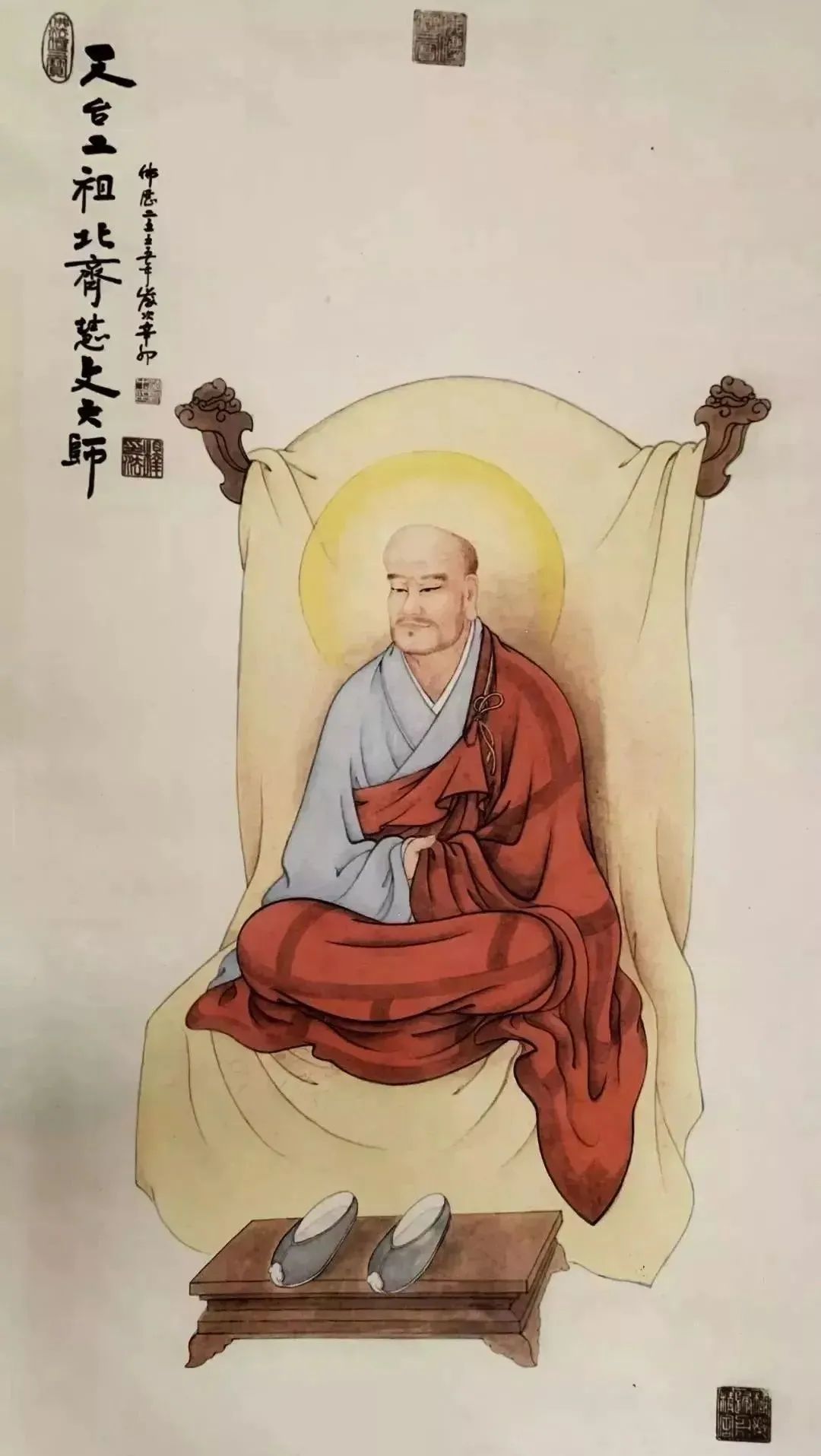

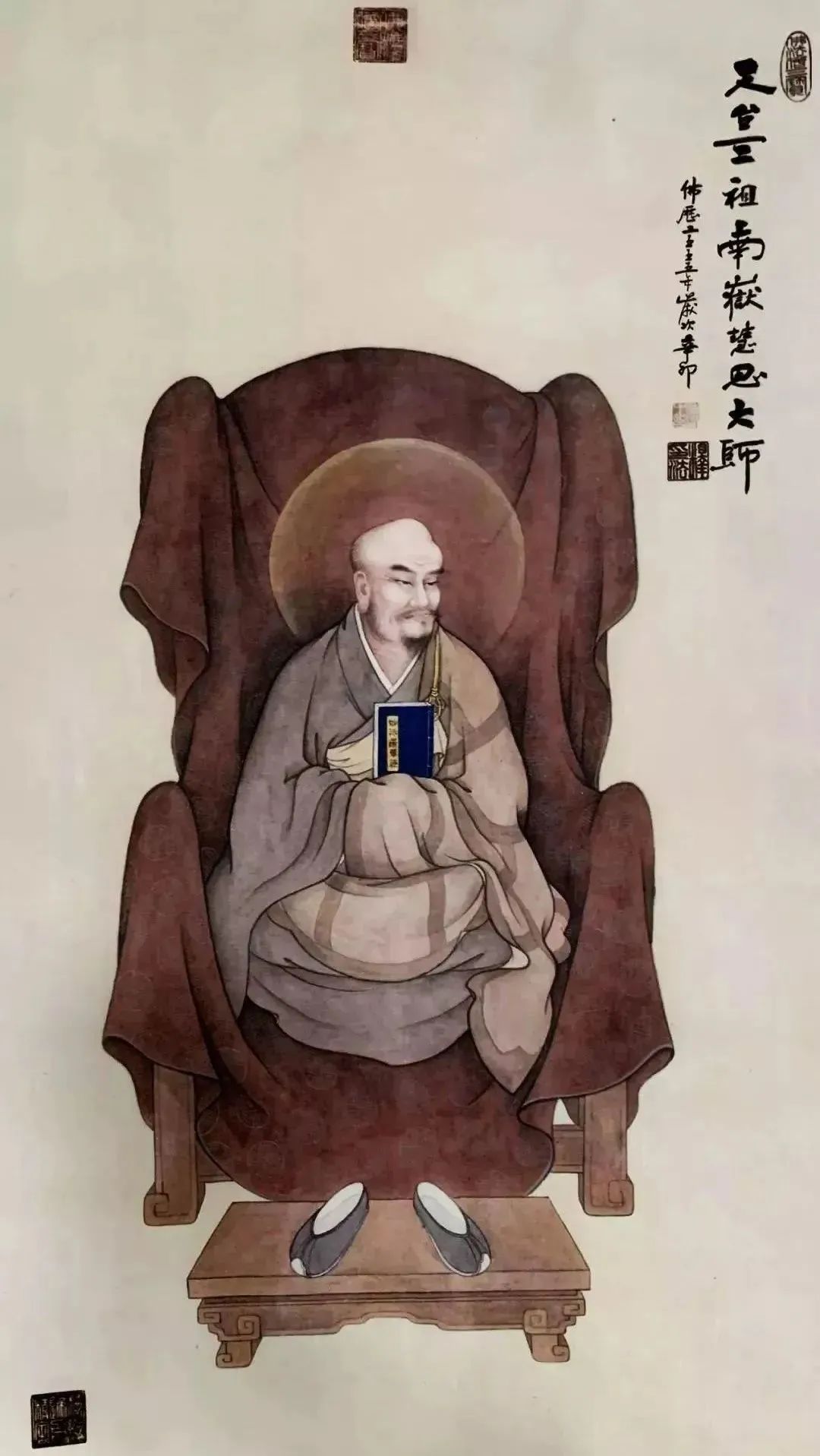

三祖南岳慧思大师

三祖慧思大师(515~577)得二祖慧文观心之法,定慧双修,顿悟法华三昧,阐发“诸法实相”之说,于河南大苏山授法智者,遂有“昔日灵山同听《法华》,宿缘所追,今复来矣”的美谈。因晚年居止南岳衡山(在今湖南),世称“南岳尊者”。

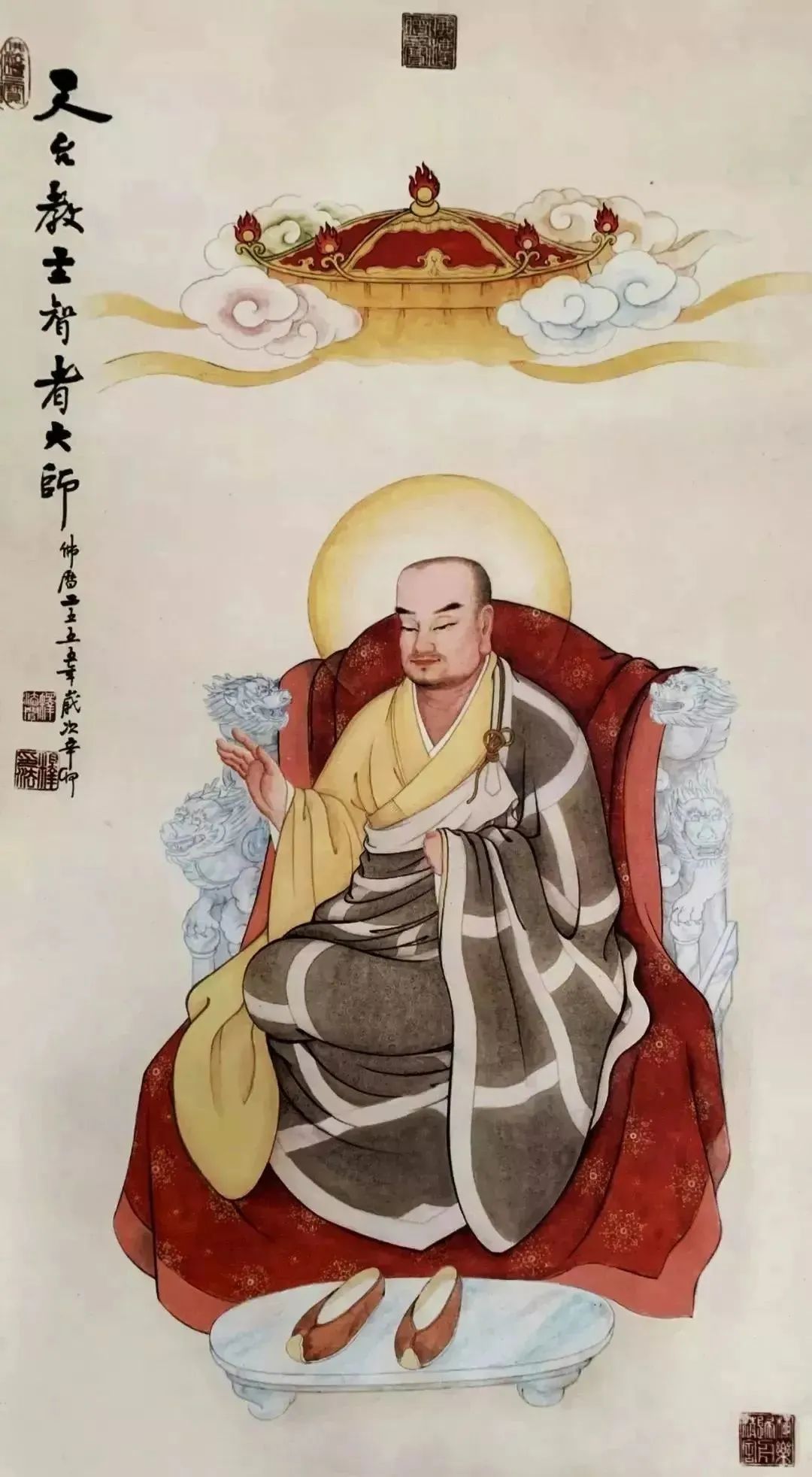

天台四祖智者大师

四祖智者大师(538~598)从学慧思门下8年,因持诵《法华经》至《药王菩萨本事品》而“照见灵山一会俨然未散”,深蒙其师印可,许为“当于说法人中,最为第一!”先后弘法于金陵(今江苏南京)瓦官寺、光宅寺、天台山修禅寺、当阳(在今湖北)玉泉寺等处,居浙江天台山凡十余年,受陈、隋两朝礼敬,因有“天台大师、陈隋国师”之称,隋文帝赞为“佛法雄杰,时匠所宗”。大师以“五重玄义” 解《法华》经题,以“四意消文”释《法华》经文,以“五略十广”述圆顿止观,弟子灌顶记录整理为《法华经玄义》《法华经文句》《摩诃止观》各10卷,统称“天台三大部”,并以“灵山亲承,大苏妙悟,三昧所修,纵辩而说”的卓越修证赢得了“东土释迦”的美誉,从而使中国佛教天台宗得以正式建立。

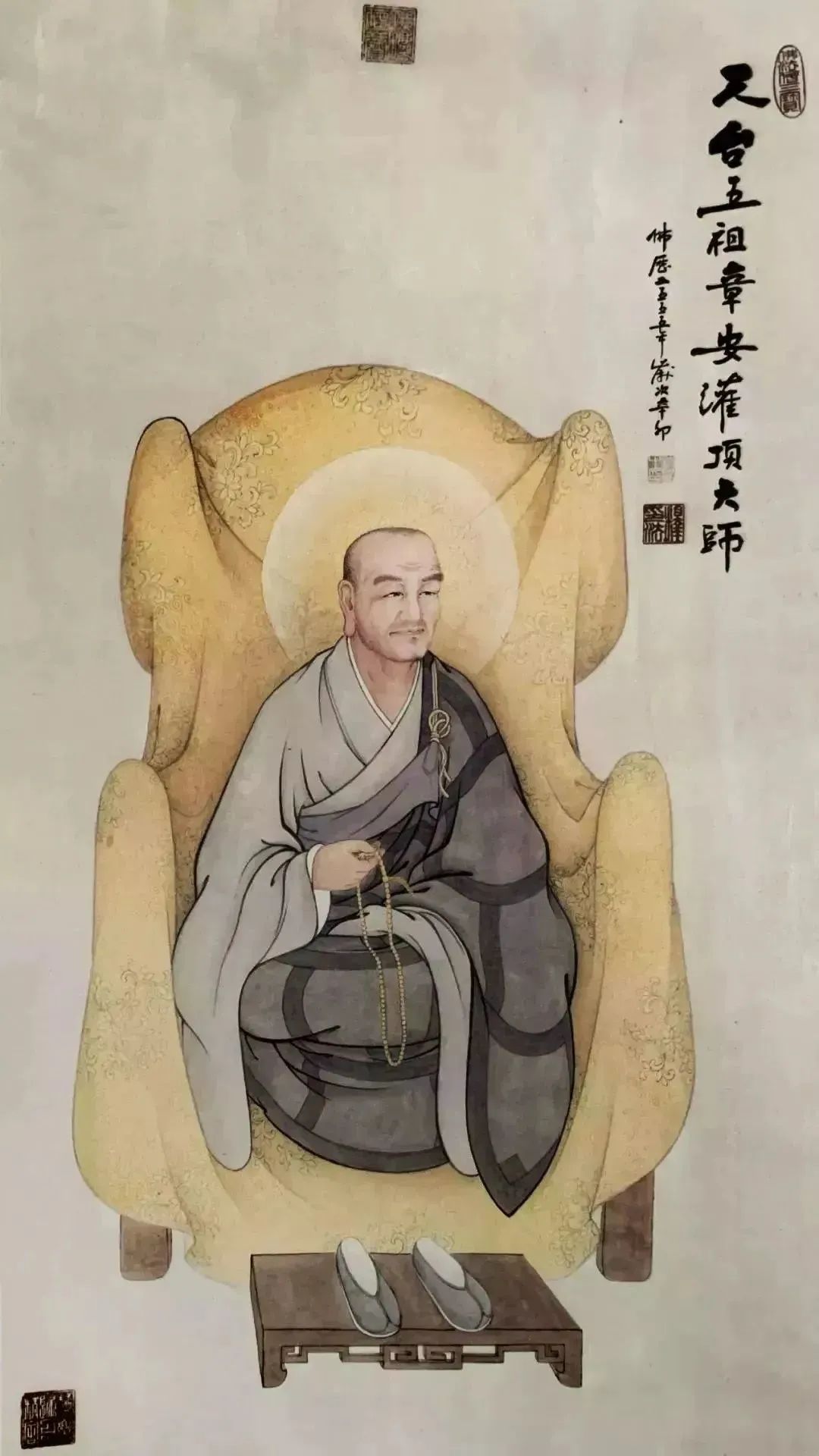

五祖章安灌顶大师

五祖章安灌顶大师(561~632)于22岁至天台山修禅寺追随智者“禀受观法”,结集整理了智者大师一生的绝大部分著作,独得智祖心传,每每被台宗后学比之“阿难尊者”,是台宗史上无可替代的功臣。《佛祖统记》评为:“微章安,吾恐智者之道将绝闻于今日矣!”

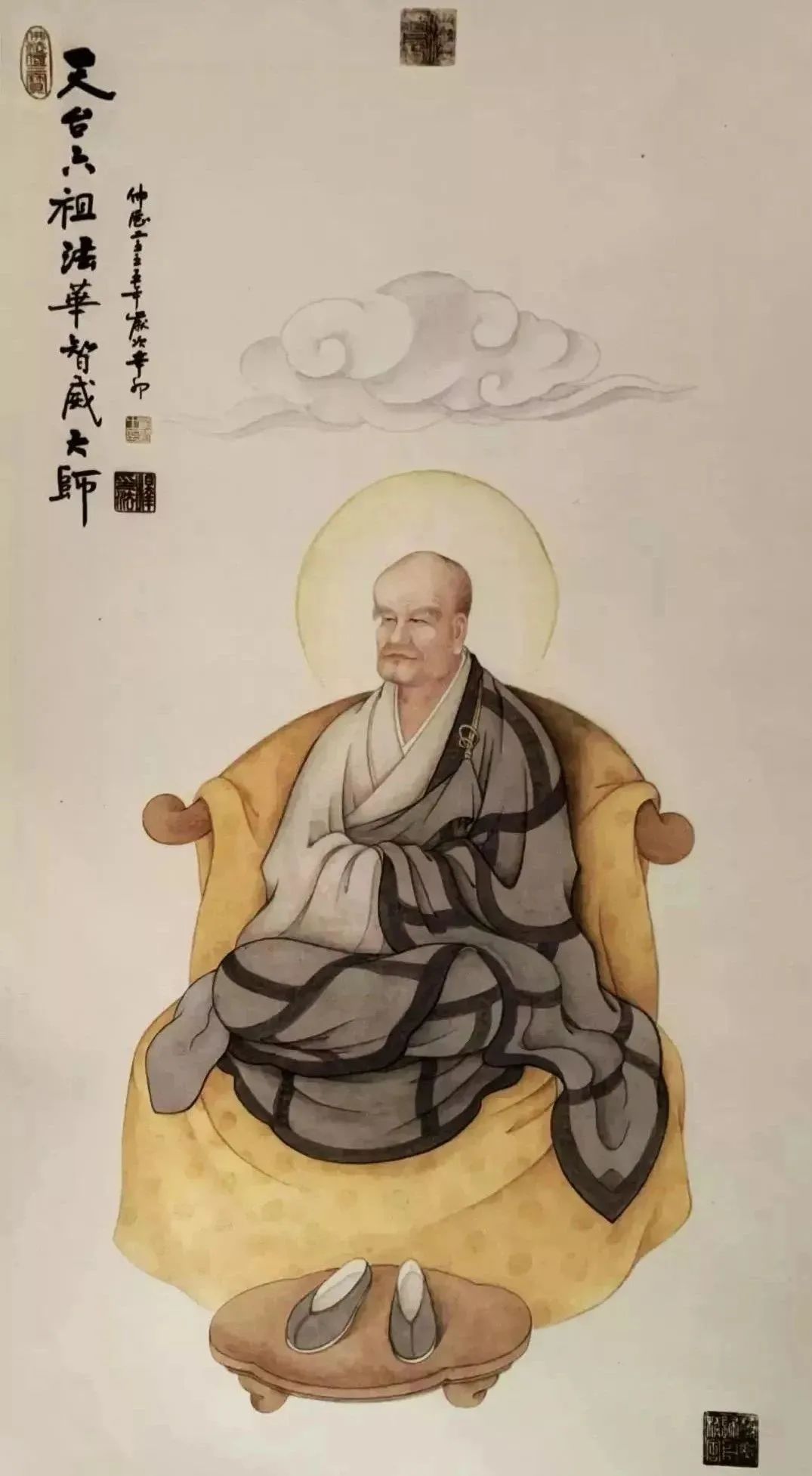

六祖法华智威大师

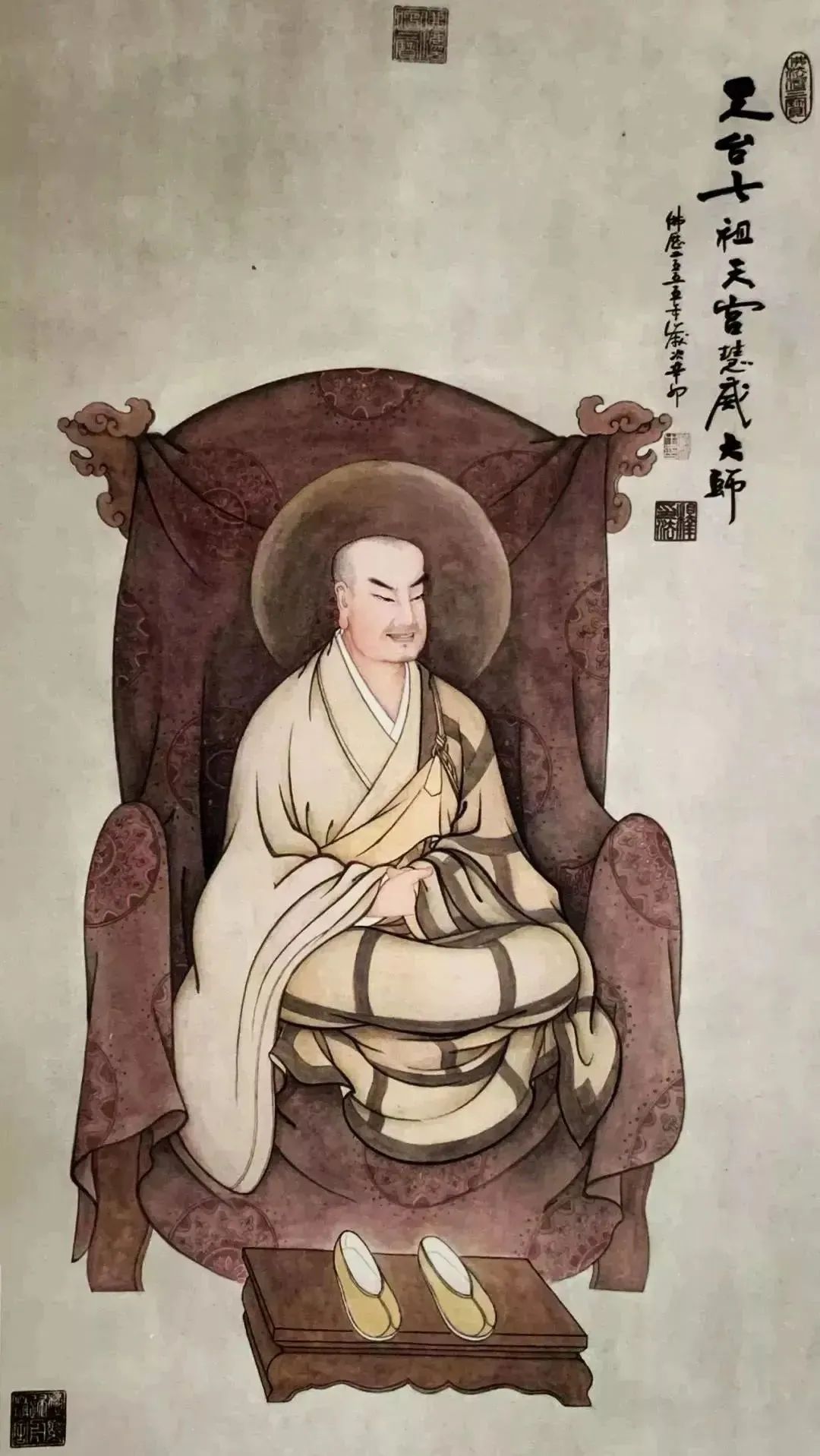

七祖天宫慧威大师

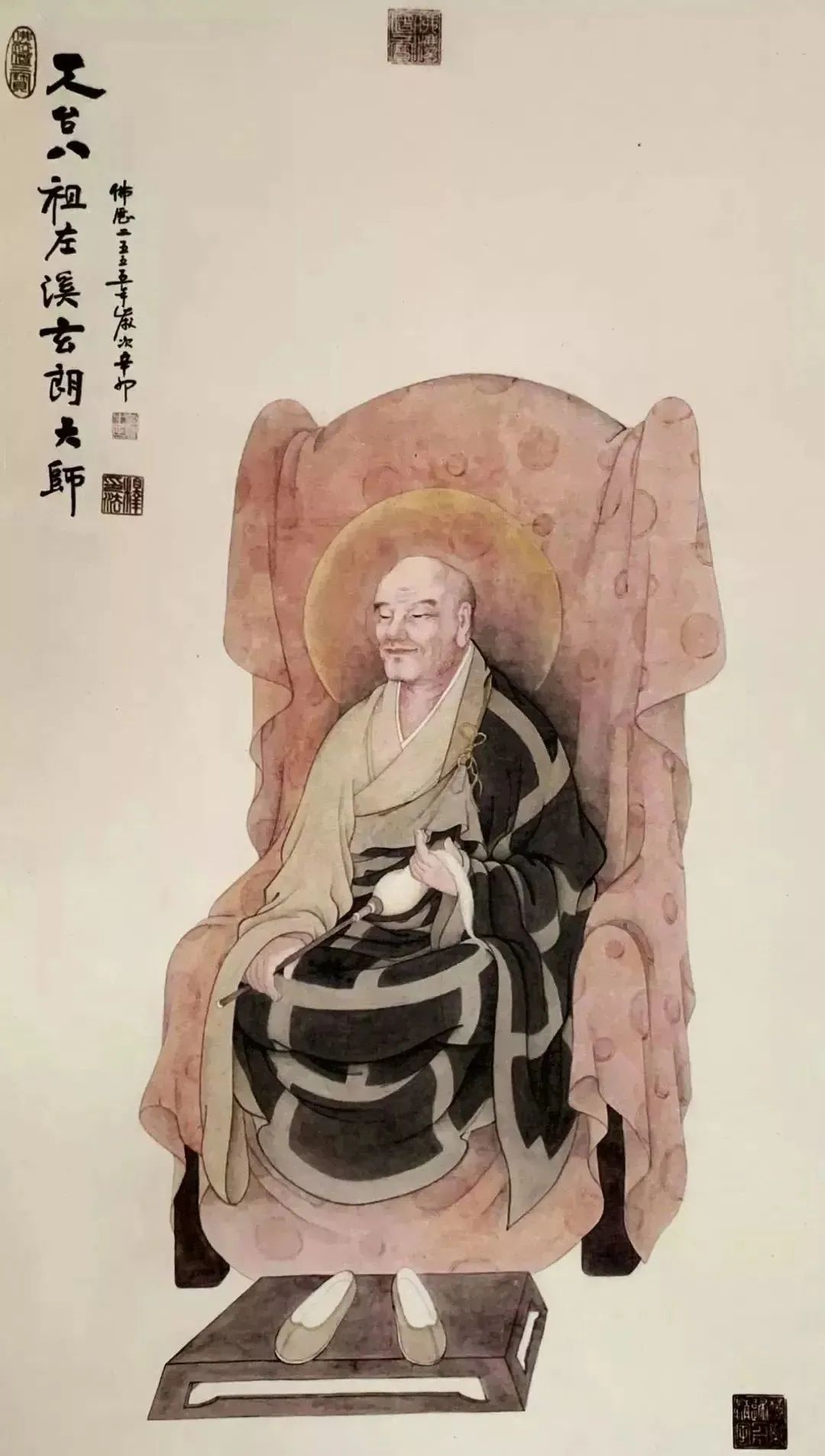

八祖左溪玄朗大师

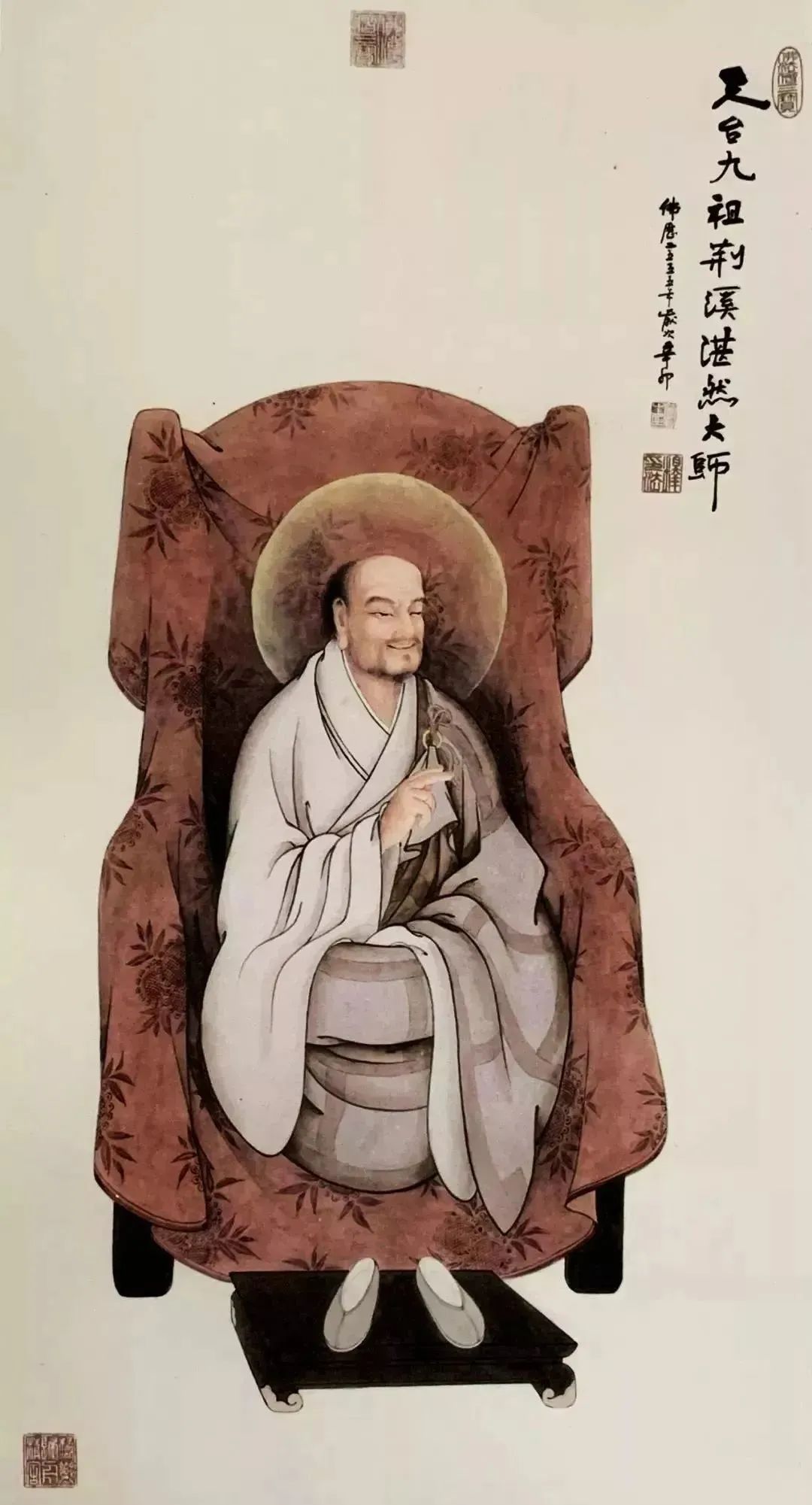

九祖荆溪湛然大师

此后,六祖智威、七祖慧威、八祖玄朗三代相承,仅能默传止观,承前启后而已。直至九祖荆溪湛然大师(711~782)出,方在贤首(华严)、慈恩(法相)、南宗禅等异军突起的教界,盛弘台教于东南,唐玄宗、肃宗、代宗前后召见,均托病固辞。著天台三大部注疏《法华玄义释笺》《法华文句记》《摩诃止观辅行传弘诀》 共90卷,及《金刚錍》《始终心要》《止观义例》等名篇,高扬智者之学,评议诸家之失,迎来了中国台宗史上的第一次中兴。

十祖兴道道邃大师

湛然传弟子道邃、行满和大学士梁肃。时日本请益僧最澄(767~822)渡海入唐,于天台山求法于道邃、行满二师,并于台州(在今浙江)龙兴寺从顺晓大师学密。次年携大量台宗典籍归国,于京都比睿山建延历寺,圣武天皇赐“传教大师”号,创立日本天台宗,并奠定了“止观业”(天台宗)与“遮那业”(真言宗)兼学并融的“台密”法门。

十五祖螺溪羲寂大师

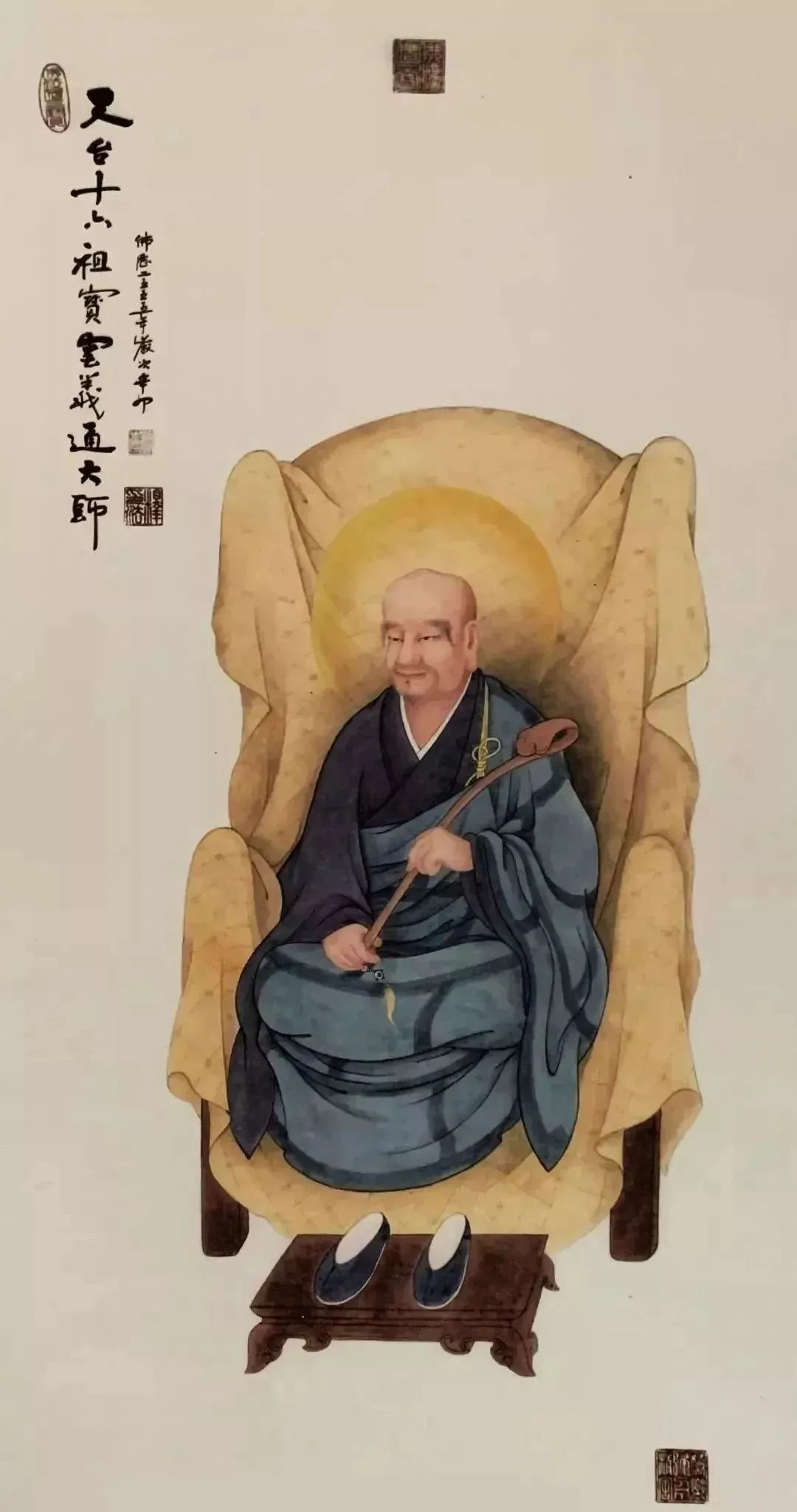

十六祖宝云义通大师

天台宗历经唐末“安史之乱”和“会昌法难”的摧残,大量教典湮灭失传,台宗的义学研究随之失去活力。十五祖螺溪羲寂大师(919~987)不忍教门衰微,通过天台德韶国师促成敬信三宝的吴越王钱俶遣使往高丽、日本访求台宗文献,遂有高丽僧人谛观于建隆二年(961)奉命护送教典入宋,使台宗遗籍重返故国。谛观法师则终老天台螺溪,于此著成台宗入门教材《天台四教仪》。吴越王热忱护法,为寂公扩建天台山螺溪传教院,并赐紫衣及“净光大师”号。净光羲寂传弟子宝云义通(十六祖),义通大师传四明知礼、慈云遵式二弟子,天台宗迎来了第二次中兴,史称“四明中兴”。

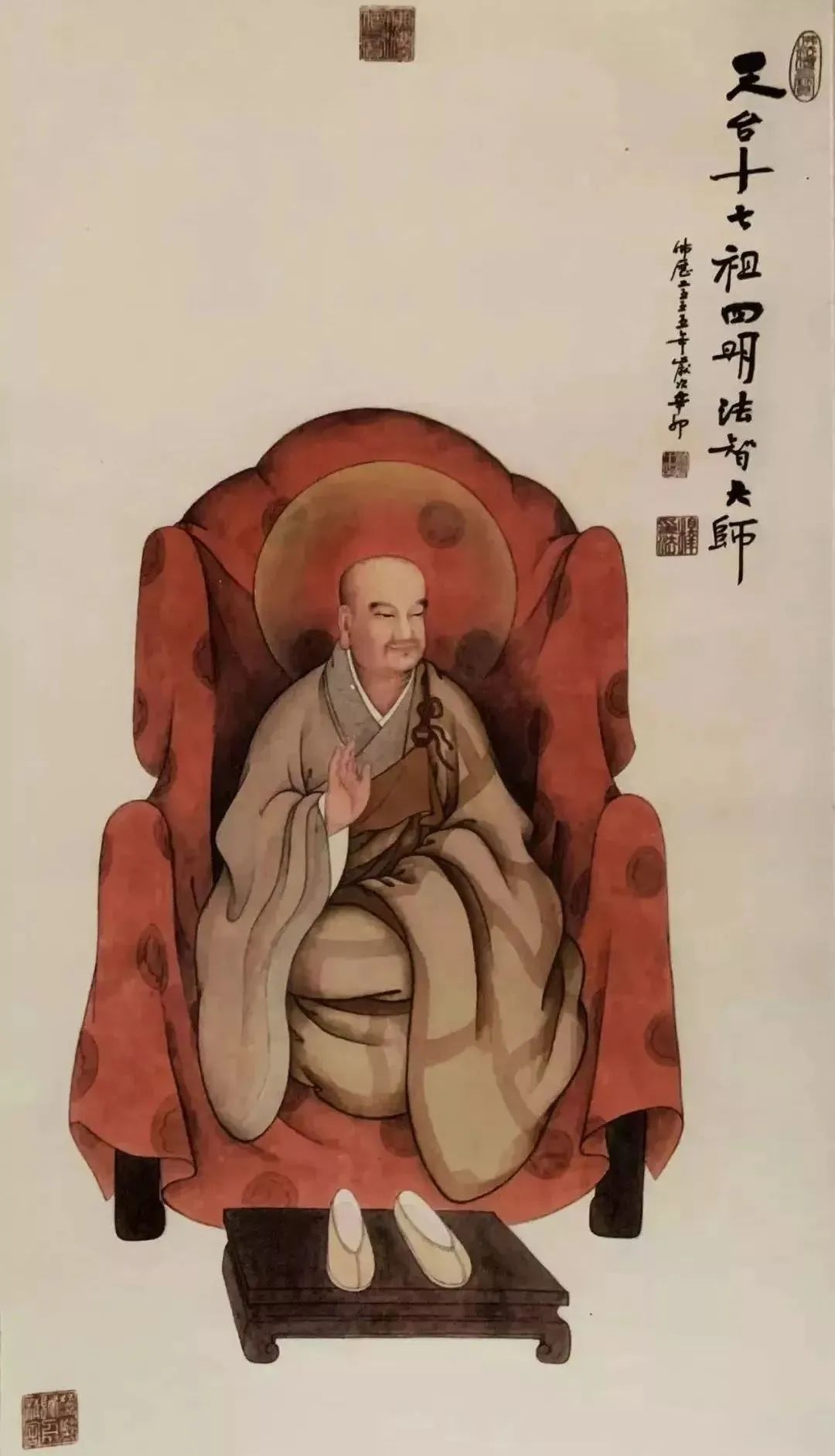

十七祖四明知礼大师

十七祖四明知礼大师(960~1028),居明州(今浙江宁波)南湖延庆院,世称“四明尊者”。将智者传世的“天台五小部”(《观音玄义》《观音义疏》《金光明玄义》《金光明文句》《观无量寿经疏》)予以精心注释,一生讲学、修忏、著述不倦,其教学之盛,时称“南湖讲席”。宋真宗赐号“法智大师”。知礼门下有高足弟子广智尚贤、神照本如、南屏梵臻,史称“四明三家”,弘传知礼的“山家”学说,发扬光大,成为台宗正统;其中尤以南屏系的车溪择卿、澄堂性澄诸师最为杰出。

四明尊者同门、十七祖遵式大师(963~1032),出家后曾于天台山国清寺普贤圣像前燃指誓传天台之道。继入明州宝云义通大师门下,尽其堂奥。通师圆寂后,居宝云讲席12年,大弘法化。历主台宗名刹东掖山白莲讲寺(在今浙江台州临海)和杭州下天竺灵山教寺,学侣云集,与四明南湖并峙,时称“灵山讲席”。宋真宗赐“慈云大师”号。编有《金光明护国仪》《往生净土忏仪》《法华三昧忏仪》《请观音忏仪》《炽盛光忏仪》等,为国行忏,世称“慈云忏主”。北宋天圣二年(1024),经慈云遵式大师多年奏请,以智者、荆溪大师的重要著述为主体的35部、145卷“天台教文”终于由宋仁宗诏赐“入藏”,这是天台宗典籍首次编入《大藏经》,在中国佛教史上具有里程碑意义。

《佛祖统纪》载有对宋代天台宗的一段精要述评:

“逮我圣朝,此道复兴。螺溪、宝云振于前,四明、慈云大其后。是以法智之创南湖、慈云之建灵山,皆忌躯为法,以固其愿。而继之以神照启白莲,辩才兆上竺,于是淛江(浙江古称)东西,并开讲席,卒能藉此诸剎,安广众以行大道。”

11世纪末,高丽“佑世僧统”义天(1009~1101)入宋求法,礼十九祖慈辩从谏大师秉承台教于钱塘(今浙江杭州),归国后创建高丽国清寺,弘传天台教义,被尊为韩国台宗始祖。

元明以来,天台宗虽无唐宋两朝的建树与辉煌,诸如撰《天台传佛心印记》的怀则、著《天台四教仪集注》的蒙润等台宗义学高僧亦渐乏其人,但以台宗祖庭国清寺通过天台宗僧性澄法师(1265~1342)进京向元世祖奏明原委得以“易禅还教”为标志,台宗寺刹已然广布江南,并在佛教界确立了“凡讲教义者,不离天台、贤首”的基本格局。此时,杭州大圆觉教寺自庆法师编《增修教苑清规》2卷、杭州上天竺寺一如法师奉敕编佛教辞典《大明三藏法数》50卷,均为台宗瑰宝,泽及后世。

明代末叶,二十九祖百松真觉大师(1537~1589)面对日见式微的台宗法运,与门人幽溪传灯大师(1554~1628)起而振兴,一时称盛。灵峰澫益大师(1599~1655)继二公芳踪,以过人天资,“私淑台宗”,著述丰盈,代表作有《法华经纶贯》《法华经会义》《教观纲宗》《灵峰宗论》等,力倡“教宗天台,行归净土”之旨,学者云从,号为“灵峰派”。

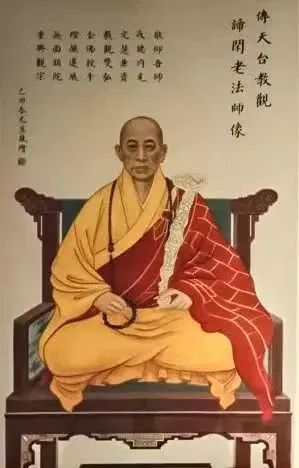

四十三祖谛闲大师

四十三祖民国谛闲大师(1858~1932),台州黄岩人,住持绍兴戒珠讲寺、上海龙华寺、宁波观宗讲寺诸刹,创观宗学舍、弘法研究社,办《弘法社刊》,讲经育僧四十八年,泽被南北,时称“教海老龙”,培养出宝静、常惺、仁山、倓虚、摩尘、妙真等众多释门才俊,成为近现代台宗复兴之祖,法脉绵延,影响深远。有《谛闲大师遗集》行世。

建国前后,天台宗宝静法师、兴慈法师、根慧法师、静权法师、倓虚法师、澹云法师、本空法师、斌宗法师、显明法师等一大批台宗前辈,或长于著述,或专精说法,或勤于兴寺,或守护祖庭,或热衷办学,或虔心修持,于继往开来之际,在海内外不辞劳苦,忘我弘法,传承着天台智者的一脉心灯。

1973年,周恩来总理批示对天台山国清讲寺进行全面修复,并从北京调运一批珍贵的古代佛像、法器充实殿宇,使这座“隋代古刹、台宗祖庭”成为我国在“改革开放”前率先修复的第一座佛教寺院。1984年,国清寺重新复办“天台宗佛学研究社”(今浙江佛学院天台宗佛学院前身)。千载台宗,有如章安尊者手植于国清寺的千年隋梅,枯木逢春,从此舒花布实,日新又新。

回向

愿以此功德 普及于一切

我等与众生 皆共成佛道

扫码关注 宁波慧日禅寺

- 相关文章

- · 书到今生读已迟——一个真实的轮回故事

- · 与文殊菩萨结个甚深的缘

- · 求戒求的是什么?

- · 【文殊菩萨感应故事】文殊菩萨为律师授衣

- · 黄庭坚《发愿文》| 山可摧,海可枯,菩提大愿不可动摇!

- · 轮回的一切相,都是我们心灵噪音的相

- · 河清海晏 ——缅怀上海下晏长老

- · 未得授记不丧气(三)

- · 见地越高,法越殊胜

- · 书到今生读已迟

- · 三宝是福慧圆满的,谁沾边谁就得益

- · 真正的修行是有境界的

- · 在佛法中,收获每一天

- · 皈依不皈依,原来差别这么大!

- · 未得授记不丧气(二)

- · 只要有心,就有佛法

- · 寺院是社会文明的一个符号

- · 你生命的菜单里,有这一条吗?

- · 漫画|什么是一念落一法界?

- · 原来,得到人身来自持戒