佛弟子要修持的七不退法第五组(五)——五台安居清凉法要

2021-09-04 00:02:00 发布:

人气:46

引 言

《正法念处经》云:“听法功德,于一切功德,最胜最上。”

2021年8月14日至21日,结夏安居最后一旬里,法师带领大众于大圣五台山古文殊寺学习佛陀涅槃前的重要教言——诸比丘之七不退法。

法语甘霖,沐浴身心;字字殷切,悲智深长。大众聚集一处,或思考,或欢喜,或赞叹,至深夜而不觉。

而今,我们将相关文字辑录成集,陆续发布。愿屏幕前的您,能于此聆正声、思佛德、入妙理、趣菩提,共得法喜。

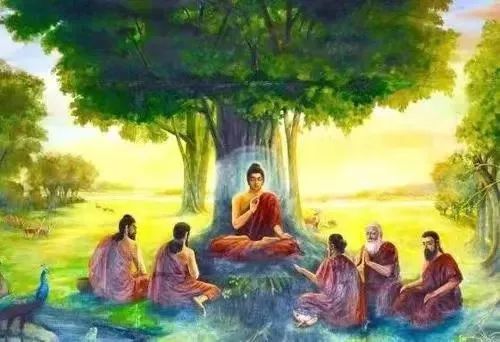

佛陀离开毗舍离城,前往竹林丛村——佛陀最后一年安居的地方。佛陀让跟随来的比丘众安居于附近的毗舍离城,不让他们到很远的地方安居,原因是在安居的三个月当中,每一个月佛陀要开示八次,希望这些弟子们能够听闻法教。

在竹林丛村,佛陀对阿难陀尊者提到自洲法洲的道理,即“以自为依怙,以自为依处;以法为依怙,以法为依处,不以异为依处而住。”

上图:圣地——灵鹫山

佛陀晚年住于王舍城灵鹫山时,摩揭陀王阿阇世想征伐邻国跋祗国,派大臣禹舍征询佛的意见,佛陀因此宣说了“诸王之七不退法”。

禹舍走后,佛陀向王舍城附近的比丘们宣说六组“诸比丘之七不退法”。依此“七不退法”,可令僧团兴盛而不衰退。

上图:圣地——灵鹫山佛陀说法台

此后,佛陀在灵鹫山多次说法,然后离开王舍城,带着众弟子开始最后的游化。

“七不退法”今见于南传巴利文《大般涅槃经》最后的《诸佛入般涅槃论》。

南传巴利文《大般涅槃经》,收录于南传佛教三藏的《长部》(Dīgha Nikāya)之《大品》(Maha-Vagga),是记录佛陀入般涅槃前一年里的行历、教化以及涅槃前后情况最详细的一部经典。

七不退法——第五组(五)

第一:修无常想

第二:修无我想

第三:修不净想

第四:修过患想

第五:修断除想

第六:修离欲想

第七:修灭想

扫码关注我们