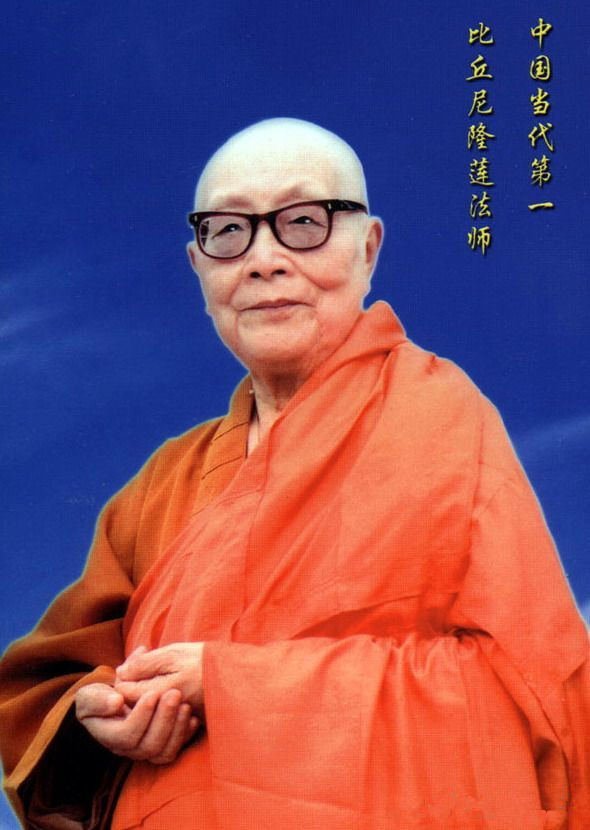

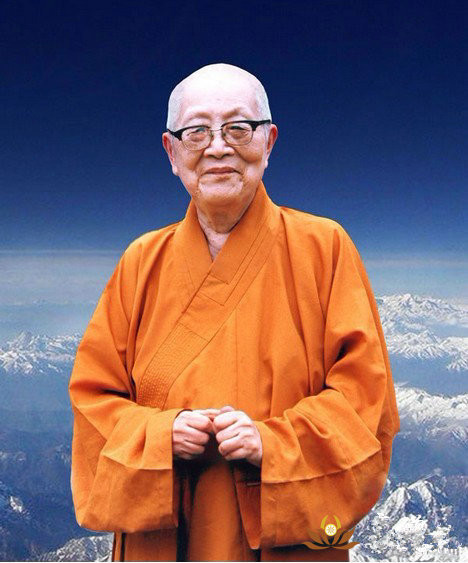

中国当代第一比丘尼——隆莲法师

我从来没有见过这样好的比丘尼传记,阅读时,流了几次泪。隆莲法师为了寻求真理,不辞牺牲一切世间利乐,不避一切艰难困苦,终于掌握到真理的火炬,而又不辞高龄和病苦,尽一切心力,恳切的悲心,学而不厌诲人不倦的精神,在我们佛门中堪为师表。隆莲法师是当代第一比丘尼。这本书也是从古到今第一部比丘尼传。 ——赵朴初

中国当代第一比丘尼——隆莲法师的出家心路

隆莲天资聪颖,3岁识字,5岁即能阅读,同年随外婆一起吃素,13岁吃长素,直至今天。11岁时,正在四川乐山乌尤寺路边采花草玩耍的隆莲,巧遇大勇法师走过,他那一身金黄色袈裟,在青山绿水之中显得神秘而飘逸。隆莲心中顿时生出一个坚定的愿望:长大了,我也要穿那黄袍子!

是慧根前缘,还是命中注定?十几年后,隆莲果然穿上了黄色袈裟……

一本《径中径又径》使隆莲结下一生的佛缘。“浮生若梦,一切皆空。人皆知之,亦能言之,而终日营求靡已,曾不醒悟,大率以为死后即化。又或以为死即复生,不足为虑。……其苦无涯。欲脱离此苦,舍净土奚归耶。将起其信,先破其迷。”在这样一种心境中,她一读,竟读了进去。

十七、八岁时,隆莲已是远近闻名的女才子,说亲做媒的人纷纷登上门来,但都被隆莲严辞回绝。她渴望的是走进佛门,而不是家门……

22岁的隆莲以化名在成都参加“普通行政人员”和“高等行政人员”考试,荣登榜首,《招世之士兴朝,中民之士荣官说》一文,更是以犀利的言词和深刻的思想受世人瞩目。后来,她又以第一名的成绩考取四川省政府专门培养县长、区长的“县训班”,成为省府第一位女文官。但没几天,她便厌恶了衙门里的腐败与无聊,毅然弃官而去,受菩萨戒成为一名居士。至此,隆莲走向佛门之心愿已无人可以阻拦。

昌圆老法师专门为隆莲举行了一次皈依仪式,给她正式取法名“隆净”。32岁时,隆莲彻底了断世俗尘念,写下《十大愿文》,皈依三宝,全身心投入佛门。

重庆的《新华日报》曾以《有这样一个女人》为题,报道隆莲出家的经过。第二年春天,隆莲担任莲宗女众院的教务长兼讲师。一个欺世盗名的佛门中人对隆莲恨之入骨,扬言要杀死她。隆莲只好避居乡野,直到解放后才重新回到爱道堂。佛门内也并非清净无尘之地。

隆莲法师:我的个性如果不强,当初就不会当和尚了。没有先和家里人商量,周围的人也不理解,条件又那么艰苦。可我还是坚决地按自己的愿望去做了。这就是我的性格。包容一切并不等于包容不正确的事情。有时候为了坚持真理,就是要敢于说话,敢于批评。

成都解放时,隆莲40岁。1955年,隆莲被增选为中国佛协理事。第二年,周恩来总理访问斯里兰卡归来,接受斯里兰卡总理的托请,指示中国佛协撰写《佛教百科全书》中国部分条目。隆莲成为撰写者中唯一的女学者,随即被调入京城。

亲自领导编撰工作的周恩来总理在听取汇报时,知道隆莲的情况后,惊叹道:这样的女人中国能有几个?我要接见她。

文革浩劫开始。能海法师含悲去世,第二年,喜饶嘉措大师圆寂,隆莲心境黯然。佛像被砸烂,经书被烧毁,整个爱道堂一片狼藉惨象。

十年风雨过后,熬过苦难的隆莲怀着雨后天晴的心情再次进京,参加浩劫之后的第一次中国佛教协会代表大会。隆莲以重新剃度的僧人形象出现在会场里,引起与会代表的震惊!

1980年末,隆莲在全国第四届佛协代表大会上郑重提出创办尼众佛学院的建议。1982年,名扬海内外的赵朴初会长到四川视察工作,决定将尼众佛学院设在铁像寺,因为这里有隆莲法师!1984年,中国第一所尼众佛学院终于成立,隆莲夙愿得偿。

隆莲法师:只是烧香拜佛,不可能真正地弘扬佛教。要让佛法更多地被人了解和接受,首先就必须提高出家人的文化素质。现在中外交流越来越多,人家外国人到你的庙里,向你提几个问题,你什么都不懂,光会念“阿弥陀佛”,那怎么行?

1980年,斯里兰卡著名佛学学者李拉拉尼特专程到成都访问隆莲,求证比丘尼戒是早年从斯里兰卡传入中国这一史实。之后,通过中国佛协赵朴初会长转达:希望隆莲法师为斯里兰卡女信徒传授比丘尼戒。因为,就中国来说,隆莲最有资格!

隆莲法师德高望重,但却坚持上师传下的规矩,不收弟子。她所爱的是十方丛林,不是子孙庙。她宽广的心胸、仁慈的情怀和渊博的学识与智慧,得到海内外佛界人士的衷心爱戴!

出家心路

作者:有个问题我想冒昧地问一下。

隆莲法师:你尽管问。

作者:您年轻的时候很有才华,家庭条件虽说不上很富有,却也不错,为什么没有结婚?

隆莲法师:这个问题很简单,我觉得婚姻是苦事,不想结婚。

作者:?

隆莲法师:那时候我觉得世上最好的男人,不过就是我们家里的三个男人:爷爷、外公和父亲。他们正直善良,有文化修养,也有责任心。可是在男权社会里,他们的妻子也和别的女人一样,没有地位,没有独立人格。我的奶奶、外婆和母亲,都是识文断字的女人,一旦嫁了人,连张写字的桌子都没有。只能做家务,生孩子。我不想步她们的后尘。婚姻对女人来说,的确是件苦事。就是不出家,我也不打算结婚。

作者:那你的父母亲能同意吗?

隆莲法师:我的父亲比较通达。起初他也为我张罗,后来见我都不干,就没再勉强我。我母亲嘛,也就依着我了。

作者:那您一直是一个人生活,有没有感到寂寞?

隆莲法师:寂寞?结婚就没有寂寞了吗?

作者:您是1937年皈依佛教的。为什么又在4年之后出家了呢?做个居士,不是也一样可以潜心学佛吗?

隆莲法师:年轻人,你可真不了解那个年代哟!说得简单一点,我是给日本人的飞机天天轰炸逼得出家的!

作者:怎么讲?

隆莲法师:那时候我想留在成都听经。但日本飞机天天轰炸,家里就要我回去。不准我在成都。

作者:那你不能回到乐山后自己看经书自学吗?就像你学其他学问那样?

隆莲法师:学佛可不同。自己看经书和听大法师讲经说法是有很大差别的。那时候成都来了许多著名的大法师.他们有的是进藏学习多年取得了成果的,有的就是从西藏出来的。我觉得机会太难得了。

期望走进佛门,而不是哪个“家门”。

爹和妈在世人眼里,是最美满的一对夫妻了。爹爹会做官会挣钱,妈妈会过日子,含辛茹苦地将7个儿女都抚养成人。有一件事隆莲印象很深。爹爹是个会挣钱也会花钱的人。有一回他提出要买一套《大英百科全书》,需要一百多个银元。这可是个不小的数目,够他们一家几个月的伙食钱了。他和妈妈商量。妈妈平日十分勤俭,一个银元都要掰成两半花的。一下拿出一百多银元,实在是心疼。但最后她还是同意了,表现出一个知书达礼的女性的美德。以后父亲又提出要专门为子女买一套《少年百科全书》,也需要几十银元,母亲还是同意了。

但就是这样的夫妻,他们仍常常吵架,最早的一次,自然就是隆莲出生那年。妈妈一气之下跑回了娘家。外公一直很宠爱他这个女儿。见女儿受了欺负跑回家,就任女儿在家中住了下来,没有将女儿送回去。这样妈妈在娘家一住就是6年。直到父亲不得已又娶了一位妻子,生下一个妹妹。母亲才重新回到丈夫身边。

可和好之后,他们还是免不了吵。吵吵闹闹地,给隆莲留下了深刻的印象。

再说外公外婆和爷爷奶奶,都堪称门当户对。可他们一直到老都常常吵架。且在这样的吵架中,幼小的隆莲已明显地感觉出男权的存在,女人总是受气。即使是在这三个有文化的男人身上也一样。女人是没有地位没有独立人格的。像母亲,同样生在书香门第,同样读过书,但嫁给父亲后,就再也没机会看书写字了。文化之于女人成了一种装饰,一种奢侈品,甚至比没有文化的女人,更多一种痛苦。

隆莲不相信她能找到比家中这三个男人更好的丈夫。

即使能找到,她也不想步家中这三个女人的后尘。她们都曾经知书达礼、贤淑能干,可她们始终没能得到独立的、受人尊敬的地位。

在隆莲法师看来,结婚对女人是一件苦事。是自投苦海。而她已经确定了自己的理想,何苦把自己禁锢起来呢?

再一个,那时她已迷上了佛学,她知道一个真正信佛的人,是不应当结婚成家的。虽然出家的愿望一时难以实现,但至少她不想给自己今后的道路设置障碍。

她期望自己走进佛门,而不是哪个“家门”。

不想错过听经学佛的机会

刘洙源,1875年生,四川中江人。系前清拔贡(清代科举制度中贡入国子监的生员之一种),后毕业于北京经科大学,历任四川高级师范、成都大学、四川大学教授。曾在成都佛学社讲经说法十余年。晚年辞职入山修行,法号白云。1950年去世。

当时刘洙源先生正在成都佛学社讲经说法。隆莲就与廖老师一起,经常去佛学社听经。廖老师是刘洙源先生最为赏识的女弟子。廖老师叫廖清华,比隆莲年长10岁,亦生在书香门第,亦立誓终生不嫁。她与隆莲有着相似的文化背景,很快就成了挚友。常常一起出入,吃素食,学佛听经,感情很融洽。她们的友情一直延续了半个世纪,直到1994年廖老师去世。

但在当时,这些行为却使那些年轻的女学生们感到不解,暗地里窃笑议论她们的游老师。但隆莲不在乎,仍旧我行我素。

有一次杨汇川见她又收到家里催促她回去的信,就劝她给上级请个假,先回家去住一段时间再来,免得父母着急。这里的职位一样可以保留。隆莲回答说,我不回乐山不是怕丢了这里的职位,而是怕耽误了听经学佛。请假回去,不是一样吗?

那时由于战乱,很多著名藏汉法师都来到了成都。隆莲觉得机会难得,不想错过这样一个学习的机会。她觉得听法师们讲经和自己自学佛经,效果是完全不同的。法师们的讲经说法,融入了他们自己的见解和体会。

杨汇川很惊愕:学佛对你来说这么重要吗?

隆莲点点头,神情庄严地说:为了能全心全意地学佛,我正在考虑出家。

当时她的生活已经很困难了。由于战乱,物价飞涨,省政府给她的工资只够吃饭了,无力再支付房租。

于是隆莲和翰云商量,是不是搬到爱道堂去住。翰云想到她们面临的困窘,马上就同意了。

其实隆莲当时决定住进爱道堂,就已经有了出家的打算。她想先住进去感受一下出家人的生活。爱道堂的僧人早就知道她,特别是监院能潜法师,知道隆莲是个在佛学上很有学问的人,一直都表示欢迎她去住。

从城里赶到近慈寺,最快也得两小时。隆莲觉得很耽误时间。当时她还在省政府上班,工作虽然不多,总是个牵绊。她几次下决心想辞掉省政府的工作。四年来,她亲眼看到当时的国民党政权日渐腐败无能,使百姓遭受苦难,已发自内心不想再愿与他们为伍、为他们做事了。可是如果失去了工作的话,她就再也没有理由留在成都了。

只有出家才能彻底了断与俗世的纠缠

思来想去,她觉得只有出家这一条路能解决问题,只有出家才能彻底了断自己与俗世的纠缠,达到学佛的目的。

隆莲将自己的想法,首先告诉了昌圆法师。

昌圆法师有些意外。虽然他知道这位女才子学佛很有悟性,可他也知道她的父母是希望她成为一个做学问的人,用现在通俗的话讲,成为一名知识分子。出家和一般意义上的信佛毕竟有很大不同。何况她现在已经有了一份相当不错的工作。

故昌圆法师不敢轻易答应她。

昌圆法师对她说,你不出家,也一样可以研究佛教,许多佛学家就是居士。

但隆莲的想法不同。一方面她的确是对佛教有着浓厚的兴趣,喜欢它并信仰它,想通过“出家”这种最彻底的形式,来表达自己的这种情感和信仰;另一方面,当时的那种社会局面,使她“看破了红尘”。和历代忧国忧民的知识分子一样,她总是渴望着一个理想的社会。一旦这种渴望成为一种无望,精神上的苦闷比物质上的清贫更让她难以忍受。她渴望着能在佛教的理想社会中,找到自己的归宿。

当然,还有一个很现实的问题,就是省政府的工作使她无法全心全意地听经。只有放弃工作才行。一旦放弃,一是父母必叫她回家,二是马上就失去了最基本的生活来源。那么,进寺庙做一名清苦的僧人,便是唯一的出路了。

昌圆法师见她如此坚决,就说,这样吧,你写一份“志愿书”。万一你父亲问起,我好有个交待。你也是三十多岁的人了,应当有权决定自己的命运。

隆莲就写下了一份《十大愿文》,表达了自己决心皈依三宝、做一名佛教徒的意愿。

为表示自己出家的决心,隆莲将身上仅有的财产——父母给她的两个戒指捐了出去。一个刻有“德纯”的,按昌圆法师的旨意捐给了宝光寺,用来做塔顶;另一个刻有“永康”的,则交给了密悟法师,由他带到西藏,以供佛前灯。

愿心如莲

一九四一年农历六月十七日这天上午,隆莲来到办公室,留下一张“请病假三天”的假条,没和任何人打招呼,就悄然地离开了她工作了四年之久的四川省政府秘书处。

早上,爱道堂堂长昌圆法师已告诉她,今天就给她剃度,叫她作好准备。她心中无比欣喜。对她来说,这一天来得太迟了,从心中萌生出愿望到今天,已经过去了二十多年。

请好假回到爱道堂,她便脱下穿了十多年的旗袍,换上早已准备好的、从小就想穿的“黄袍子”,等待师父剃度。昌圆法师特意将她带到武胜街的莲宗院,准备在那里给她剃度。因为爱道堂是四方丛林,不能收弟子。昌圆法师恪守佛门规矩。这一点,对隆莲产生了极大的影响。她继续了师父的这一传统,入住爱道堂五十多年而未收一个弟子。这是后话。

尽管隆莲事先已给师父写下了《十大愿文》,但在削去那头秀发之前,昌圆法师还是再一次问她:你想好了吗?

隆莲回答说:想好了。我早就想好了。至于我的父母,他们都是通情达理的人,早晚会理解的。再说我出家,也是为了做学问,那就是一心一意地研究佛学。

老法师不再说什么了,亲手将她的一头秀发削尽。

剃完发,昌圆法师忽然记起爱道堂已有一位叫隆净的比丘尼了,遂重新给她取了个法名:隆莲。

隆莲满心欢喜,她更喜欢这个名字。因为莲花乃东方佛教的象征。传说释迦牟尼佛出生之前,池沼内的莲花盛开如巨伞。以后释迦牟尼得道,每当他传教说法时,坐的是“莲花座”,坐姿也成“莲花坐势”,两腿交叠,足心向上。

莲花自身的品性也十分吸引隆莲:出污泥而不染,洁身自好,傲然独立,与佛教所主张的出世人格非常契合。

还在少女时代,隆莲就曾为莲花作过一首诗:

莲花为我瑞,洁白出清波。田田敷翠盖,甘露含微涡。

舒卷知时节,吐纳随阳和。宛彼瞿昙子,测景持尸罗。

也许那时隆莲就希望自己如莲花一样,努力向上,不受污染,超凡脱俗,达到清净无障的境界。

如今终于实现了这个心愿,她感到一种发自内心深处的愉悦。

非常巧合的是,她出家的第三天,农历六月十九日,便是观音菩萨的成道日。

观音菩萨在中国佛教徒的心目中,地位是非常高的。

在印度佛教里,教主释迦牟尼佛才是教徒们至尊的信仰对象,因为他创立了佛教。菩萨与之相比都差一个等级,被看成是成佛的准备。然而在中国,观世音菩萨成为了民间信仰的主要对象。

观世音刚传到中国时,还是个年轻、英俊、聪明、强壮的白马王子,由于他具有仁爱、慈祥、怜悯这些近于女性的品质,因而在南北朝以后,中国的观世音菩萨就逐渐女性化了。故一般的尼姑庵,所供的大多是观音菩萨像。

爱道堂亦是如此。

观音菩萨成道这一天,农历六月十九日,许多信徒都前往爱道堂为观音菩萨烧香参拜。隆莲作为一名刚刚出家的年轻尼僧,默默地跪在观音菩萨像前,她希望自己也能够和观音菩萨一样修练得道,获得新生。

只有忍受住物质上的艰苦和诱惑,才能在精神上有所超越。

几天后的傍晚,隆莲正在爱道堂念经,忽然听见一个熟悉而又亲切的声音在门口响起:永康,永康!

原来是和她一起在省政府工作的女同事杨汇川。

隆莲迎出门去,低眉合掌道:阿弥陀佛!

杨汇川不禁一愣,她几乎没认出她来。如果不是那熟悉的眼镜和熟悉的声音,她真无法相信眼前这个一身僧装的和尚,就是自己的同事永康。她忍不住失声痛哭起来。

原来隆莲留下假条走后,省政府的官员们从报上得知她出家了,知道已无法改变这一事实,只以自动离职论处,并发给她三个月的工资。杨汇川就将工资给她送来。

杨汇川实在不能明白,永康为何要放弃舒适的生活,走上这条清苦的、孤独的路?像她们这样的年轻的女子,能进省政府工作曾让多少人羡慕啊。可她竟然这么轻易地放弃了。

隆莲看到女友为她流泪,十分平静地微笑着说,我这不是很好吗?我喜欢这里,讨厌那个官僚机构。我一直就想清清静静地学佛,现在终于实现这个愿望了。你应当为我感到高兴呀。

杨汇川无论如何也高兴不起来。她无法解开心中的疑惑。就算是信佛,也不一定非要出家呀。出家人的生活多苦啊。

的确,当时由于战乱,爱道堂的生活非常清苦,早上只能吃一碗稀饭几粒盐炒胡豆,中午就是一碗米饭半个茄子。晚上就不开伙。晚上不开伙,主要是为了持斋。佛教中持斋与持素是有区别的,持斋不仅吃素,且过午不食。持素只是吃素食而已。

为了去近慈寺听经,隆莲还得省出一点盘缠。有时遇上下雨,“鸡公车”涨价,她们就连泡萝卜都吃不起了,只能吃泡野菜。隆莲已没有了收入来源,爱道堂偶尔也举行法事,她们做一回普佛,每人只有一个铜板。(做普佛,即众人一起为亡者念经。)

但在隆莲看来,生活上的清贫根本算不了什么。她对此有充分的思想准备。从小她就从外婆外公那里听到过许多出家人的故事,她知道出家绝不是一条享福之路。只有忍受住物质上的艰苦和诱惑,才能在精神上有所超越。

转自[佛教菩提心网]

隆莲是位富於传奇色彩的大德高僧。她俗名游永康,字德纯、亦名慈;法名隆净、仁法、别号“文殊戒子”、“清时散人”。一九零九年农历三月十三日生于四川省乐山县上土桥街游宅。父游辅国,系毕业通省师范(即川大前身)的高材生,曾任四川省教育厅督学、靖化县长及中学教师;祖父游西庠是前清秀才、外祖父易曙辉是位举人,二家均世代以教学为业。著名学者郭沫若曾是她外祖父的学生。

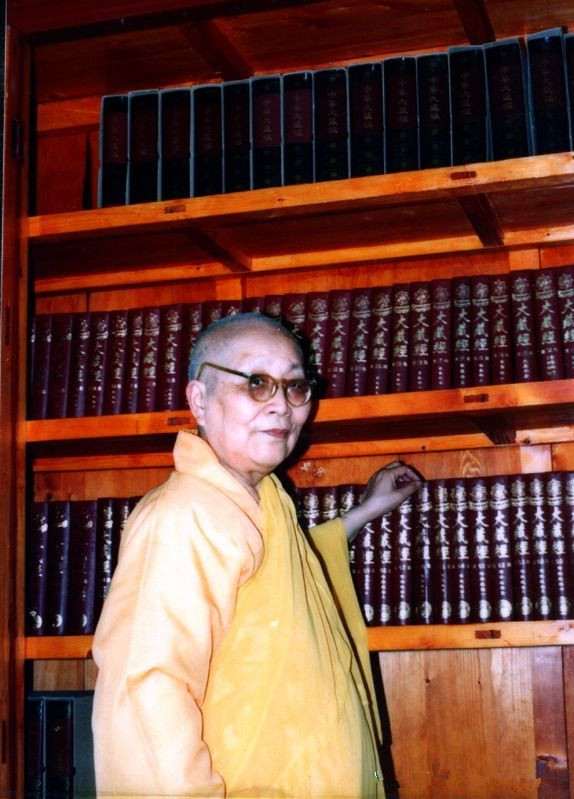

她生长在这样的诗书世家中,三岁学通古诗,琅琅上口,幼承家学;自学高中数、理及文、史、哲知识;在上海商务印书馆函授学校英语专业毕业,又从一位美藉女教师学英语;再跟西藏喇嘛学习藏文;以后又学诗习画,钻研中医,悬壶济世。古典文学基础札实,诗词书法造诣很深。

诗书世家,巴蜀才女

三岁学通古诗,琅琅上口,幼承家学;自学高中数、理及文、史、哲知识;在上海商务印书馆函授学校英语专业毕业,又从一位美藉女教师学英语;再跟西藏喇嘛学习藏文;以后又学诗习画,钻研中医,悬壶济世。古典文学基础札实,诗词书法造诣很深。

四十年代初期,她名噪四川省城。尊父命参加当时四川省政府举办的县政人员、普通文官、高等文官的三场考试,荣登榜首。巾帼不让须眉,故有巴蜀才女之美称。

与佛有缘,毅然出家

正当“金榜题名”,面临做女县长的得意之时,抛弃红尘,悄然遁迹空门,到成都爱道禅堂削发为尼,在晨钟暮鼓声中礼佛诵经半世纪。

当时众说纷纭,她说:“这不是在家人所能领悟的。我小时候浑名叫蛮子,所以需要渡化,我甘愿入佛门。”并吟诗曰:“老家原住獠人乡,又称蛮子女儿王。三生有幸当和尚,要与疯僧较短长。”

隆莲法师说:“其实我幼年时就与佛结缘。我的外祖父是家乡佛协会长;外祖母和母亲都是虔诚的佛教徒,她们很爱我。我自幼受祖父母的影响,十三岁即长斋奉佛,潜心佛学。”

隆莲法师青年时代到成都教书,寄寓尼众庵爱道堂,拜著名高僧能海上师名下学习佛法。课馀,还常到书城公园佛学社听海内外大德讲经。据一位与她同龄的老居士回忆说:“年轻的隆莲法师是出于对佛文化的□心热爱,把佛学当学问,勤奋刻苦,学佛入迷,进入佛教的出世境界,自然无心世俗功名,毅然出家。”

蜚声中外,佛学教育大家

出家后,立即被成都莲宗女众院(该院设在铁像寺)授命为佛学教师,教授佛教经典,培养佛门弟子。隆莲法师说:“粉笔生涯,我是命中注定。”她为佛门弟子讲经说法数十年,堪称中国现代比丘尼史上第一位佛学教育大家。一九八四年,中国唯一的一所国家级培养佛门女弟子的四川尼众佛学院成立,隆莲法师出任院长,她以出世的精神办入世的佛教教育,弘扬“人间佛教”爱国爱教和无私的奉献精神,不知做了多少艰辛的努力。

隆莲法师说:“佛门文化博大精深。过去的出家人,有人为信仰修行,而更多的是穷苦老百姓投靠山门,当了僧尼,没有什么文化。现在社会发展,佛教不仅是宗教信仰,更作为一种文化得到发展,中国比丘尼的传道授业登堂入室,纳入了国家办学招生的序列,为中华佛教培养一代有高等文化的佛徒,是一个伟大事业。”

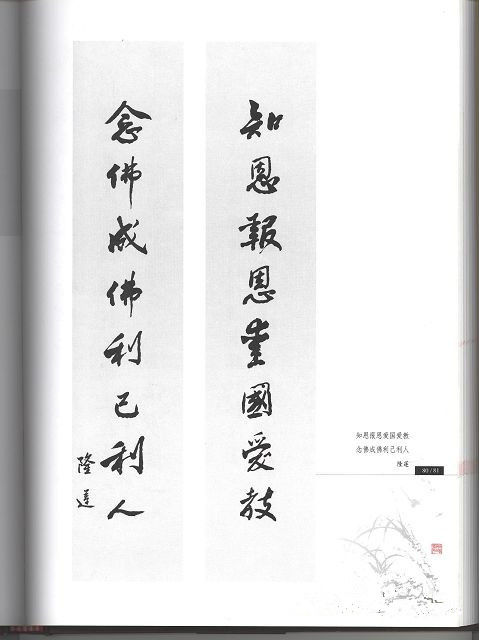

她在讲授佛理时,强调:佛徒要热爱祖国。“佛教精神是利益众生,要忘我奉献。”在经堂亲笔书写对联:“利己利人勤修三学,爱国爱教上报四恩”。

“三学”即戒、定、慧;“四恩”是要报国土恩、大众恩、父母恩、师长恩。这是她的教育思想,也是对学子们的戒律。

佛学院的专业设置:分开四班,每班学制三年,共十二年。即培训班、中级班、专修班、研究生班,各学三年。聘请高僧们专授佛典,另聘中文、英语教师担任佛学院的普通文化课。

隆莲法师的理想正在实现。如今,学员们已返回各地名山寺院或各地方佛协,成为国内当代受过正规佛学高等教育的女佛徒。她们正在担负中外佛教文化交流使者的重要角色;一些优秀学生继续深造,读研究生课程。

隆莲法师治学严谨,言传身教。集佛学的戒、定、慧三学任务於一身,孜孜不倦,教育弟子。每周在爱道堂和铁像寺两地巡回讲学,几乎每天都排有她的讲课,往往半天连堂,却毫无倦意;玄机妙理,讲得通俗易懂,引人入胜。并注重理论联系实际。如安徽闹水灾,隆莲法师住持的爱道堂,比丘尼们化缘募捐赈灾,她住持市内的爱道堂,但逢年过节,她总是回到远离城市的铁像寺去,陪学生们过年过节;空闲时,手把手地指导弟子学习书法。每天为弟子们阅卷、改作业,读经书直至深夜。

隆莲法师对尼众佛学院的院规要求严谨。尼众们每天黎明五时起床,洒扫庭院,早课、晚诵、念经读书,植树种花,生活清淡,极为规律。她称赞弟子们说:“我的学生洁身自爱,依法修持,心地善良,勤奋好学,她们是弘扬佛教文化的希望”。

莲老法师法语

佛法是心学,是治心的学问,因我们心中有毛病不见自性,需要医治,所以我们要学戒定慧,由戒生定(戒是因,定是果);由定生慧(定是因,慧是果)。不依戒不能得定,故先学戒,依戒得定,得定后才能产生真正的智慧,断除烦恼,医治心病。

欲修行必定先学,不学则导致盲修瞎练。修行切防走错路,因此“欲知山下路,须问过来人。”一定要找导师引路,千万不要误入歧途。

隆莲法师诗选

未必五首 诃五欲

未必钱多乐便多,财多累自字招魔.

阮囊何时堪羞涩,富有恒沙是佛陀.

未必芳菲始是春,枯槎老干见精神.

近来学来平心法,罗叉当前化美人.

未必名高位便增,泥中曳尾羡庄生.

青山断发成长往,不识人间有转轮.

未必肥甘便永年,饭蔬饮水乐吾天.

道人自有长生诀,物与民胞即是仙.

未必清闲便是仙,金仙原是火中莲,

骄阳当午池塘静,映日荷花别样鲜.

信佛

信佛先须信自心,澄潭秋月喜双清.

早梅南岭先春讯,长夜东方破晓星.

吹水黑风孤艇立,横空疾雨晚霞晴.

蒲团枯坐谁相对,古殿寒灯彻夜明.

念佛

上根一信更无疑,愧我原为下下机.

佛说世间难信法,人求一步上天梯.

念如不念何劳念,迷不能迷人自迷.

净土去人原不远,如来正告韦提希.

作佛

是心作佛是心知,要在当前转念时.

一笑恩仇忘尔我,纤毫义利慎公私.

悬崖勒马机锋疾,履薄临深跬步危.

莫向顽空夸悟解,善观三业耐沉思.

成佛

毕竟空何佛可成,众生平等佛犹人.

三祗十地时方假,六道群魔怨敌亲.

共笑丹霞烧木佛,却搜黄卷核金身.

雪山半偈从何出,莫被波旬诳世尊.

德星殒落人天同悲

中国当代高僧、著名佛学家、佛教教育家、当代第一比丘尼隆莲法师,于2006年11月9日6时50分在成都爱道堂安祥示寂,享年98岁。

惟贤长老题写的偈语:

隆莲法师示寂志哀

慧星陨落 人天哀悼

芳型永留 慈光普照

一代宗师 学海无伦

尼中瑰宝 世界奇人

隆莲法师舍利及舍利花

——摘自“光明佛坛”公众平台

爱出者爱返,福往者福来。随喜转载,功德无量。