成佛的资粮,都是平常在因地里的点滴积累 | 诸比丘七不退法之第六组(三)

天台宗祖智者大师 (538-597) | ||||

今天我们学习智者大师著的《法界次第初门卷下之下 · 六和敬初门第五十》,作为诸比丘七不退法第六组六和敬内容的拓展学习。

四摄而辩六和敬者

“菩萨既能善用四种同情之法,摄得众生为成就,故必须久处。”

“久处”,就是我们团队要在一起生活,佛法僧的功德自然就会展现在我们身上,“故必须久处”。就是最超脱的禅宗好了,还要亲近禅师十年、二十年呢。所以久处在一起要和合,要如理的。“若不和同爱敬,则两不和合,不得尽成般若,是为魔事。若善用六和,则与一切冥同,必得善始令终。”

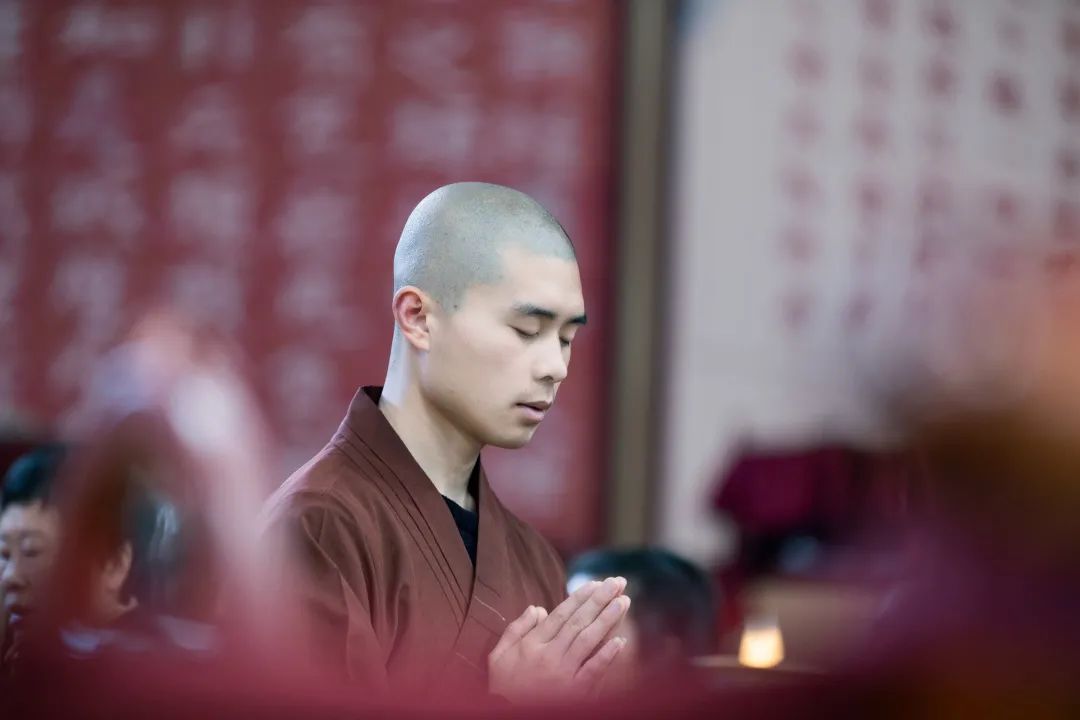

因为我们的初心是善的,最后会不会得到善终?“则能安立一切于菩提大道,故次四摄而明之也。此六通名和敬者,外同他善,谓之为「和」;内自谦卑,名之为‘敬’。”恭敬别人的时候,实际上就是自己谦卑的状态。“菩萨与物共事,外则同物行善,内则常自谦卑,故名‘和敬’。”我们读到这个的时候,是不是好像跪在智者大师面前,合掌在听他开示一样的?

01

同戒和敬。

“同戒和敬。菩萨通达实相,知罪不可得,为欲安立众生于实相理,以戒方便巧同一切。持诸戒品,无有乖诤,亦知众生同此戒善,不断不常,未来必得菩提大果,是以敬之如佛。故说同戒为和敬。”

我们要注意,这个里面智者大师都是用菩萨的智慧摄的。戒是规范,所以大家在一起生活要有一种规则,戒也好,规矩也好。因为我们就是为了菩提大果,通达诸法实相才住到一起的,就是这个因。如果我们能按照这个助缘成就的话,最后必得菩提大果。所以你要不要敬这个团队?这个敬是从这个缘里来的。

02

同见和敬

“同见和敬。菩萨通达实相,不得诸法,不知不见,为欲安立众生于实相正见,方便巧同一切种种知见,无有乖诤,亦知众生因此知见分别增进开解,必得种智圆明,是以敬之如佛,故说同见为和敬。”

智者大师在这里都是以通达实相来讲述的,我们在一起就是为了通达诸法实相的。所以你对这个团队有信心,对这个动机要有信心。

03

同行和敬

“同行和敬:菩萨通达实相,无念无行,为欲安立众生于实相正行,方便巧同一切修种种行,无有乖诤,亦知众生同此诸行,渐渐积功德,皆当成佛道,是以敬之如佛,故说同行为和敬。”

就是前面你看菩萨通达实相,后面要怎么样,我们要有什么样的态度?“是以敬之如佛”。前面的动机要明确,自己的行为要如法,要敬之如佛。

04

身慈和敬

“身慈和敬:菩萨住无缘平等大慈以修其身,慈善根力,能不起灭定,现诸威仪,与一切乐,故身与九道和同。亦知前得乐众生悉有佛性,未来必定当得金刚之身,是以敬之如佛,故说身慈为和敬。”

除了我们自己谦卑,恭敬别人,自己还要具足种种德,因为我们都是来追求这个共同的大道的,所以你恭敬的对方虽是凡夫体,他这样修行下去以后会证得金刚之身的。现在你虽然对他的身业恭敬,实际上因为我们的对境是佛法,佛法本身就超越了过去现在未来,有可能过去是你父亲,他未来就是佛。

一样的道理,有些很傲慢的老居士,会轻慢刚刚出家的小沙弥,我们也遇到过这种,实际那个刚出家的我跟现在的我,请问是不是同一个身体?是同一个身体呀!他如果恭敬了当初刚刚出家的我,跟恭敬现在的我是不是一样的?一样的。

同样我对现在的你们也都很恭敬的,反而是你们自己有时候不知道高低。你现在每天的恭敬所产生的净业,不仅对你自己,而且对你恭敬的对境,是不会后悔的。否则,你现在犯错了,以后你会后悔的。后悔还有用吗?你已经犯了罪了。

05

口慈和敬

“口慈和敬:菩萨以无缘平等大慈以修其口,慈善根力,能不起灭定,普出一切音声语言,与一切乐,故口与九道和同。亦知前所得乐众生悉有佛性,未来必定当得无上口业,是以敬之如佛,故说口慈为和敬。”

我们所赞叹的众生,智者大师在这里是以法华的境界、天台的境界,以九界和同来赞叹的,这对境多广大。请问我们有没有面对法界?有啊。

所以你不仅仅对我们现前的对境——我们的僧团、我们的四众弟子恭敬赞叹,我们也以修行的姿态,向法界的所有众生发出赞叹语,这个是因,那以后的果报是什么?

请问我们有没有造善的口业?我们以后会不会成佛?我们的成佛里面包括不包括我们无量劫修的善业、口业?包括的。所以成佛之后的广长舌相、出柔软语、出无上法味,你讲的法众生都能够得证悟,那些功德是从我们平时的这些因地里所积累的。

06

意慈和敬

“意慈和敬:菩萨心常在无缘慈三昧以修于意,慈善根力,能不起慈定,现诸心意,与众生乐,故意与九道和同。亦知前所得乐众生悉有佛性,如来藏理,未来必定当得心如佛心,是以敬之如佛,故说意慈为和敬。”

智者大师在这里解释的六和敬的内容,跟上座部的东达拉长老是不是很接近?是非常接近的。