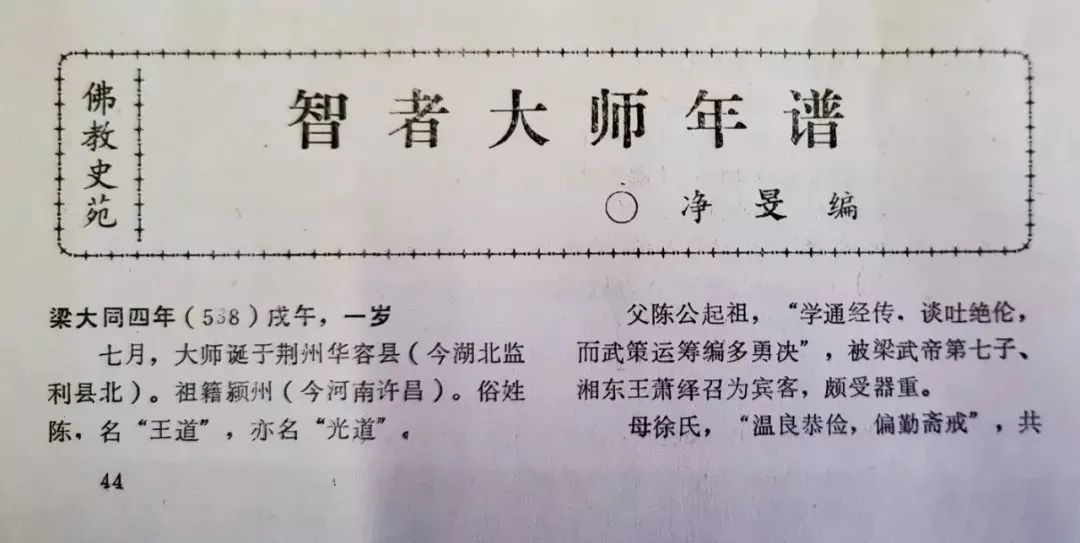

智者大师年谱

一岁

梁大同四年(538)戊午

七月,大师诞于荆州华容县(今湖北潜江西南)。祖籍颖州(今河南许昌)。俗姓陈,名“王道”,亦名“光道”。

父陈公起祖,“学通经传,谈吐绝伦,而武策运筹偏多勇决”,被梁武帝第七子、湘东王萧绎召为宾客,颇受器重。

母徐氏,“温良恭俭,偏勤斋戒”,共育二子,长子陈鍼,大师居二。怀大师前,母梦五彩香烟轻浮若雾,回绕怀间;正欲举手去拂,忽耳边有声:“宿世因缘,寄托王道,福德自至,何以去之?”又梦口吞白鼠,遂感有孕。

大师诞时,家中“夜现神光”,兼辉邻舍;亲朋欲酒肉相庆,忽“火灭汤冷”而作罢。翌日晨,有二僧扣门曰:“善哉!儿德所重,必出家矣!”言毕而隐。

大师眉分八彩,目现双瞳,“有古帝者之相”,在襁褓中便知合掌,故父亲轻易不肯示人。

是年,慧思大师二十四岁。

七岁

梁大同十年(544)甲子

喜往寺院。诸僧口授《法华经·普门品》前段,一遍即铭记不忘。而父母阻其再往。

《普门品》全文在背诵前段时奄然自明;后同经文对照,居然一字不差。乡中父老大为诧异。

十五岁

梁承圣元年(552)壬申

三月,湘东王萧绎部将陈霸先、王僧辩击败候景叛军。景为部下所杀。

十一月,萧绎在江陵(今属湖北)称帝,是为“梁元帝”。大师之父陈公,官拜“使持节散骑常侍”,封“宜阳县开国侯”。

十七岁

梁承圣三年(554)甲戌

大师“叹荣会之难久,痛凋离之易及”,即于荆州北岸长沙寺金像前立誓出家,愿“荷负正法,为己重任”。遂梦此像飞临其家,三摩其顶。

因双亲不许而寝食不安,居家雕画佛像,广阅群经,日夜礼诵。一日拜佛投地,恍然梦见高山临于大海,山顶有僧招手,伸臂将其引入一寺,见所造佛像被供于殿中,“梦里悲泣,而陈所愿”。僧曰:“汝当居此,汝当终此”。醒时泪已成流,越发精勤。

是年慧思大师南来,入居光州(今河南光山县)大苏山。

十八岁

梁绍泰元年(555)乙亥

服哀毕,求兄准其出家,兄不允。于是转求湘州(今湖南长沙)刺史王琳;琳为陈公旧友,且对大师志节深表嘉许,便“资给法具,深助随喜”。

大师依其舅父——湘川果愿寺法绪上人出家,受沙弥十戒。法名“智顗”,字“德安”。之后,受命北上师事慧旷律师。

二十岁

陈定永元年(557)丁丑

相国陈霸先取得政权,建立陈朝,是为“陈武帝”。

依慧旷律师受具足戒。时大师精通律藏,禅慧自明,江东诸师已无法为其授学解疑。

二十一岁

陈永定二年(558)戊寅

十一月,慧思大师完成写造金字《大品般若经》的宏愿。

二十三岁

陈天嘉元年(560)庚辰

大师冒险赴陈、齐边境的光州大苏山师事慧思大师。思公见而叹曰:“昔日灵山同听《法华》,宿缘所追,今复来矣!”即示普贤道场,为说四安乐行。

经十四日艰苦精进,诵《法华经》至卷六《药王菩萨本事品》“是真精进,是名真法供养如来”句,寂然大悟,“照见灵山一会俨然未散”。出定后,求师印证,思公更为开演大法。复经四夜精进,“功逾百年,闻一知十”。思公叹曰:“非汝弗证,非我莫识。所入定者,法华三昧前方便也;所发持者,初旋陀罗尼也。纵令文字之师千群万众,寻汝之辩不可穷矣,于说法人中最为第一!”后人因之赞为“灵山亲承,大苏妙悟”。

从此,大师居大苏山七年。

二十四岁

陈天嘉二年(561)辛巳子

三月,章安灌顶大师诞生。

三十岁

陈光大元年(567)丁亥

受慧思大师咐嘱,率法喜等二十七人至陈都金陵(今江苏南京)弘法。

尚书毛喜嘲法喜曰:“尊师犹少,弟子何老?”法喜对曰:“所事者德,岂论其年!”并将大师比为古印度阿育王帝师优婆毱多尊者。

老僧法济自耀尝发妙定,傲慢自得,与大师语,拜服。由是“朝野闻风,咸来请益”。

是年章安大师七岁,依摄静寺慧拯上人出家,法名“灌顶”。

按:法喜禅师,“力学无倦,参知识十七人,得大开悟”,六十岁于大苏山闻大师说法,“顿获深证”,尽舍旧徒而专事大师。因入金陵时大师年方三十,而法喜年过六旬,毛喜故嘲之。

三十一岁

梁大同十年(544)甲子

六月二十二日,慧思大师因战乱率徒众四十余人移居南岳(今湖南衡山)。后遂有“南岳大师”之号。

三十二岁

陈太建元年(569)己丑

仪同沈君理呈疏请大师居城西瓦官寺。夏,开讲《法华经》题。宣帝命停朝一日,“令群臣往听”。敬韶、法岁、智令、法安等金陵大德悉来恭听。小庄严寺慧荣,时称“义虎”,闻大师说法,心怀傲慢,初“扬眉舞扇”,后合掌叹服。

从此,居瓦官寺六年,讲《大智度论》《次第禅门》,出《六妙法门》等。

是年杨广生。

按:《隋智者大师别传》《佛祖统纪》等均谓大师居瓦官寺八年,今勘大师三十入金陵,三十二岁始居瓦官,所谓“八年”者,应系居金陵之数。

三十八岁

陈太建七年(575)乙未

大师因瓦官寺徒众渐多而得法者渐少,认为“妨我自行”,欲往天台山(在今浙江天台县)“展平生之愿”。四月,宣帝、左仆射徐陵等皆恳留,大师勉留度夏。

九月初,率弟子慧辩等二十余人入天台山。止该山石桥,遇定光禅师问曰:“颇忆招手相引时否?”大师即悟十七岁时梦境。夜闻空中钟磬之声,光公曰:“此犍椎集僧,得住之相。”

结庵佛陇“银地”(在天台山西南隅,今修禅寺一带),植松引泉。

作放生会,船出海口,忆及十七岁时梦境,谓“昔梦游海畔,正似于此。”

三十九岁

陈太建八年(576)丙申

独往主峰华顶,修头陀行。

一日下半夜,魔现可畏相,继现亲人相,大师一一降伏之。明星出时,一神僧赞曰:“制敌胜怨,乃可为勇!”并为开示“一实谛”。世称“华顶降魔”。

回佛陇,与弟子慧绰“种苣拾橡”,安贫乐道。

四十岁

陈太建九年(577)丁酉

二月六日,陈宣帝下诏称赞大师为“佛法雄杰,时匠所宗,训兼道俗,国之望也!”并割天台山所在始丰县,以充大师物力;又免去两家农户赋役,专供僧众薪水。乃建造寺院。

六月二十二日未时(约下午一至三时),慧思大师于南岳入灭,世寿六十四岁。

四十一岁

陈太建十年(578)戊戌

五月一日,经左仆射徐陵奏请,朝廷赐大师所建寺院名“修禅寺”;吏部尚书毛喜题赠篆书寺名,安于山门。

四十四岁

陈太建十三年(581)辛丑

大师于天台山边买下孔玄达围鱼篱一所,作放生用;并遣弟子慧拔进京上表,言放生之益。宣帝下诏:“严禁采捕,永为放生之池。”

为临海内史计诩讲《金光明经》,鱼户闻法感动,“好生去杀”,台州三百余里江溪、六十三所鱼篱,皆成放生之所。

按:此为中国汉地大规模放生之始。

四十六岁

陈至德元年(583)癸卯

灌顶初至天台山修禅寺拜谒大师,“禀受观法”。

陈后主命通直散骑常侍、国子祭酒徐孝克撰文树碑于海滨,以表彰大师放生功德。

四十七岁

陈至德二年(584)甲辰

永阳王陈伯智出镇东阳(今浙江东南部地区),致书三请大师,遂率徒前往禹穴(今浙江绍兴)弘法;永阳王合家“同禀净戒”,并发愿“生生世世,值天台阇黎(指智者大师),恒修供养!”

四十八岁

陈至德三年(585)乙巳

正月,后主连遣四使请大师进京,均称病不赴。三月,“更敕州郡为之劝请”,经永阳王力请,始从东阳起程。至金陵,暂居灵耀寺。

四月,诏于皇宫太极殿开讲《大智度论》题及《仁王般若经》题。时诸大德法师居左,文武公卿居右;僧正慧暅、僧都慧旷等奉敕现场问难。“天子临筵听法,百僚莫不尽敬”。

时朝廷下令僧尼考试经文,“不通者皆休道(取消出家资格)”。大师上表谏免之。

四十九岁

陈至德四年(586)丙午

因灵耀寺较为狭隘,大师欲移他处,梦梁武帝冥示,改居光宅寺。

诏请大师再次至太极殿宣讲《仁王经》,后主恭礼三拜;皇后沈氏请立法名,大师答以“海慧”。

四月,后主至光宅寺舍身大施。

五十岁

陈祯明元年(587)丁未

于光宅寺开讲《法华经》。弟子灌顶时年二十七岁,“方听经文”。

按:灌顶大师于六十九岁时,将所闻录成《法华经文句》二十卷。

五十一岁

陈祯明元年(588)戊申

二月五日,太子陈渊于崇正殿设千僧法会,请大师为授菩萨戒。

冬,预知金陵非久居之地,以参礼南岳大师灵塔为由,率徒离京。

五十二岁

隋开皇九年(589)己酉

正月,隋朝灭陈,统一中原。

游化于荆、湘二州。路过盆城(今江西九江西部),梦老僧曰:“陶侃瑞像,敬屈守护”。于是至匡山(今江西庐山),见慧远大师像,始知梦为远公所感。不久,浔阳(今江西九江)反叛,寺院多遭焚毁,独大师所居之匡山“全无侵扰”。

按:晋时陶侃任广州刺史,渔人网得金像,后陶将其迎至庐山东林寺神运殿供奉,灵瑞异常,即成镇山之宝。因系陶公迎来,故称“陶侃瑞像”。

五十三岁

隋开皇十年(590)庚戌

正月十六日,隋文帝下御书慰问大师。

时秦王杨俊出镇扬州,遣使延请,大师谓“虽欲相见,终恐缘差”。后果因大风、强贼而未成行。

五十四岁

隋开皇十一年(591)辛亥

晋王杨广代任扬州总管,遣使奉迎,大师曰:“我与大王深有因缘”,乃乘船往之。

大师三辞无效,约定四愿,于十一月二十三日为晋王授菩萨戒,取名“总持”;晋王对曰:“大师传佛法灯,称曰‘智者’”,后遂有“智者大师”之号。授戒毕,与徒众四十余人出居城外禅众寺,所得供养资财,悉回施三宝及贫苦众生。即欲西上,晋王挽留不住,又遣柳顾言致书恳留过来年二月。

五十五岁

隋开皇十二年(592)壬子

二月,函请晋王做庐山东林、峰顶二寺施主,王复书应允。

三月,大师将启程,晋王致书请师在摄山安居度夏,师不许。乃由晋王亲送出城,还庐山度夏。

七月,晋王遣特使来山看望大师。

八月,赴南岳营建功德,以报师恩。

十一月,晋王致书往潭州(即湘州)奉迎。

十二月,大师至荆州弘法以报乡恩,家乡僧俗父老“扶老携幼”,“云屯讲座”,听众五千余人。至当阳县(今属湖北)玉泉山,欲为道场。一日趺坐金龙池北古树枯洞中,初有阴魔、巨蟒作乱七日,大师“了无惧色”,经开示,“众妖俱灭”。继有关羽父子显圣求度,并愿“建寺化供,护持佛法”,乃请大师“安禅七日,以须其成”。七日后出定,寺宇已成,“栋宇焕丽”,名“一音寺”。并受请为关公父子授五戒。

按:此系汉传佛教寺院奉关公为护法伽蓝的来历。

五十六岁

隋开皇十三年(593)癸丑

二月二十二日,晋王入朝面父,行经陕州(今河南三门峡市西),遣使奉迎。

四月,于一音寺结夏,讲《妙法莲华经》题,世称“九旬谈妙”。后弟子灌顶据以录成《法华经玄义》十卷。

五月,遣弟子智邃奉书晋王,上《玉泉伽蓝图》,请王为南岳大师撰写碑文。又赠晋王“万春树皮袈裟”一领、天冠一顶,王一一奉书答谢。

自春至夏,天旱不雨,百姓以为建寺于金龙池侧而龙怒,大师为“灭此邪见”,亲往玉泉之源咒愿,风雨俱至;百姓“歌咏满路”。荆州总管、上柱国、宜阳公王积到山拜谢,见大师时“战汗不安”,出而言曰:“积屡经军阵,临危更勇,未尝怖惧顿如今日。”

七月二十三日,文帝因晋王奏请,敕赐一音寺“玉泉寺”额。

八月,荆州弟子陈子秀致疏请大师讲《法华》。

五十七岁

隋开皇十四年(594)甲寅

于玉泉寺结夏。四月二十六日起,讲“圆顿止观”。后弟子灌顶据以录成《摩诃止观》十卷。

过岳州(今湖南岳阳),刺史王宣武请授菩萨戒;学士昙捷请讲《金光明经》,其俗本专事捕杀,“闻法感化”,一郡五县一千余户皆舍杀业。

五十八岁

隋开皇十五年(595)乙卯

至金陵。

春,晋王将从京师还,遣史迎大师东下扬州,居禅众寺。

六月,晋王奉书求学禅慧。

七月,将受请亲撰的《净名义疏》未完稿奉晋王。同月,请王为荆州玉泉、十住二寺施主。

晋王为近师问道,请师定居栖霞,大师复书:“栖霞咫尺,非关本誓,天台既是寄终之地,故每嘱弟子:若一旦无常,愿归骨于天台。”

八月,蒋山(今江苏南京钟山)栖霞寺保恭上人,奉纳田园,请大师居,不赴。

九月,晋王迎师入城,大师即辞归天台,“王不敢留”。一路上,吴越之民“扫巷来迎”。至天台山半腰,大众同见一白发白眉僧“秉锡当路”,继而隐去,大众均谓“圣贤之见迎!”

六十岁

隋开皇十四年(597)丁巳

四月,大师立寺规十条,付知堂上座慧谏。同月,晋王遣使入山拜望,并约今秋迎师前往扬州。

八月二十一日,会稽(今浙江绍兴)嘉祥寺吉藏大师代表“禅众一百余僧”致书请讲《法华经》,因病未赴。

一夜,独坐说法,“如人问难”。天明侍者智晞启问,答以初梦大风吹坏宝塔,次见梵僧告以“机用将尽”,又见南岳大师、法喜禅师令其说法。知“死相现也”,嘱身后事。

为弟子讲授《观心论》。口述《净名义疏》末尾部分,由灌顶录成三卷。

十月,晋王遣行参高孝信来山迎请。大师遂将什物散施贫无者,于山之南麓选定“国清寺”地基,亲绘造寺图式。出山。

至石城寺(今浙江新昌大佛寺),自知将寂,告弟子智越:“石城是天台西门,大佛是当来灵像,处所既好,宜最后用心。”乃分衣钵道具,面西右胁而卧,“专称弥陀、般若、观音”。晋王闻讯急遣医进药,大师曰:“药能遣病留残年乎?”拒之。

十一月二十一日,造《发愿文》,嘱弟子代其修复三处古佛像,口授遗书,并亲书四十六字。赞《法华》《无量寿》二经。索香汤漱口,说十如、四不生、十法界、三观、四无量心、四悉檀、四谛、十二因缘、六波罗蜜等法。

弟子智朗问:“不审师入何位?没此何生?谁可宗仰?”大师曰:“汝等懒种善根,问他功德,如盲问乳,告实何益,吾今当为破除汝疑。吾不领众,必净六根;为他损己,只五品耳。吾诸师友侍从观音皆来迎我,波罗提木叉是汝之师,吾常说四种三昧是汝明导。”复诫维那及大众。

十一月二十四日未时(约下午一至三时),大师向西结跏趺坐,“唱三宝名,如入三昧”,于弥勒石像前安详示寂。世寿六十,戒腊四十。归葬天台山佛陇,成“智者大师塔院”,塔名“定慧”。

大师一生“造寺三十六所,《大藏经》十五藏,度僧一万四千余人,造旃檀、金、铜,素画像八十万躯,传法弟子三十二人,得法自行不可称数。……三十年唯着一衲,冬夏未尝释体。有所受施,一果一缕悉以入众”。为天台宗第四祖。

周世宗追谥“法空宝觉尊者”,宋宁宗庆元三年(1197)加谥“灵慧大禅师”。

【说明】

本《年谱》是我早年就读普陀山佛学院天台宗研究班时的作品,发表于1991年第9期《台州佛教通讯》(主编林克智,系《台州佛教》期刊的前身)。

鉴于当年参考文献资料的局限,今天看来尚有一些值得增补的地方,有待日后完善。本次发布只对个别文字、标点略作订正,并稍作技术性处理,其他一仍其旧也。

螺溪沙门 净旻识于天台山

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持