「丝绸之路上的佛教文化」:飞天,敦煌石窟的形象大使

文明如水,润物无声

历史的发展、社会的繁盛、人类的进步,都离不开文明的滋养和引领。

---习近平

约公元1世纪,佛教从丝绸之路传入中土,随着丝绸之路的发展而日益兴盛。魏晋十六国时期,作为中原至西域的必经之路,河西地区的佛教发展具有着得天独厚的条件。随着北魏在敦煌设军镇,河西走廊西端的军政中心又从酒泉移到敦煌,敦煌再度进入发展期。这一兴衰交替的反复,也刺激了佛教的发展。东来弘道和西行求法的僧人,使敦煌得以不断汲取西域、印度佛教文化的营养。在这样的背景下,敦煌的佛教和石窟艺术发展到了全盛时期。

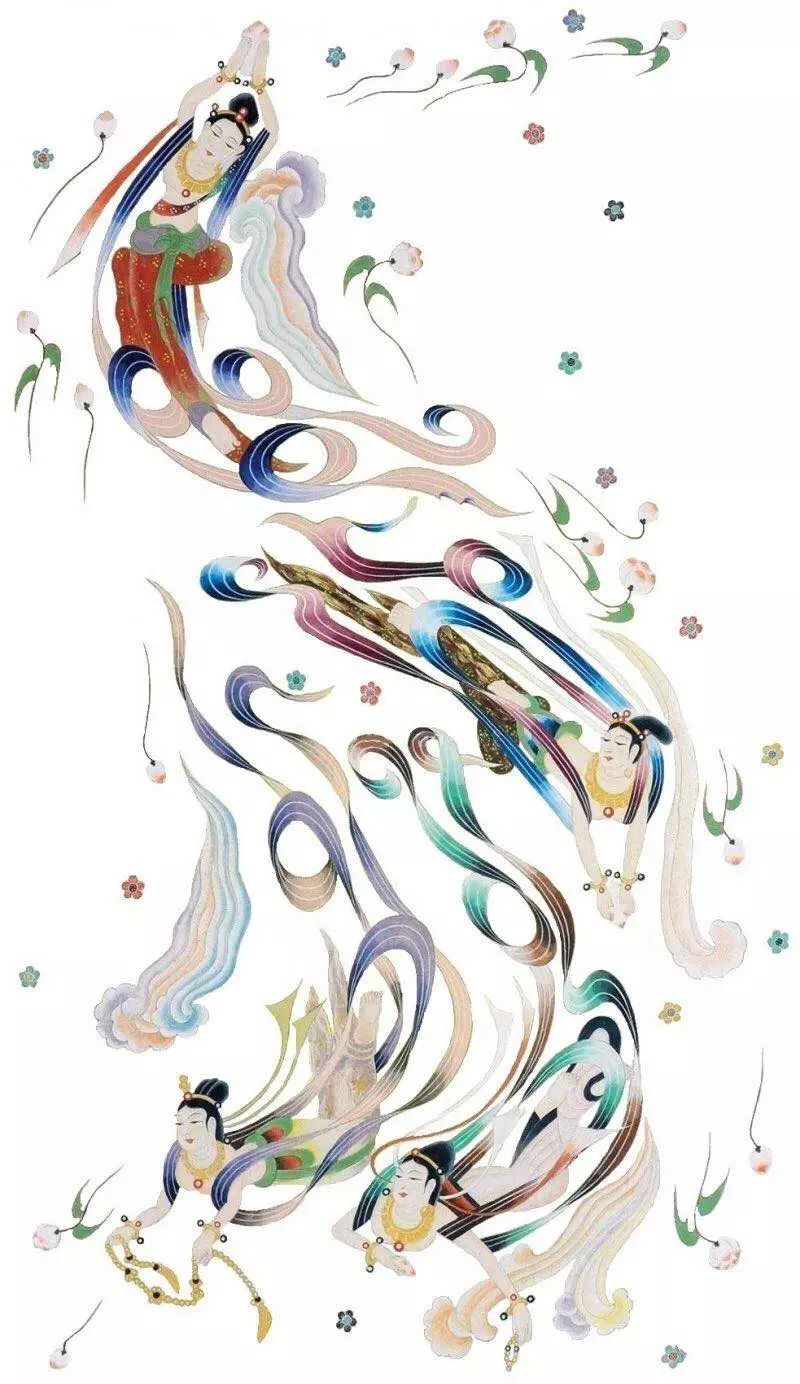

飞天作为佛教造型艺术,由于它的题材、表现方式具有很高的艺术情趣,所以自佛教传入敦煌,开凿敦煌石窟起,飞天就是画师们着力创作的形象,成为佛国天宫中的最活跃的精灵。

站在人类文明的宽阔视野上,今天我们在敦煌石窟群中所看到的以各种美妙姿态出现的飞天,将敦煌石窟装饰得异常绚烂,彰显着佛教文明的悠久灿烂、多姿多彩。

1

飞天来自何方?

“飞天”一词,最早见于东魏成书的《洛阳伽蓝记 》。书中记载:“有金像辇,去地三尺,施宝盖,四面垂金铃七宝珠,飞天伎乐,望之云表。”

天,在佛教概念中,不仅指天国、天宫,还是对神的尊称,如吉祥天、三十三天等。因此,汉译佛经,用“飞天”两字很贴切。它专指天宫中的供养天人和礼佛、乐舞的天人。

飞天的形象来自印度神话中的乾闼婆和紧那罗。乾闼婆是诸天伎人,随逐诸天,为诸天作乐;紧那罗为天乐神,为天上能歌善舞者。与乾闼婆形影不离,是恩爱的夫妻。

作为古印度神话中能歌善舞的天人,乾闼婆和紧那罗也被吸收进佛教系统。随着佛教艺术审美和创作的需要,他们的职能逐渐混为一体,形象也不断演化,最终合为一体,成为体态俏丽,持乐歌舞,翱翔天空的飞天。

2

为什么庄严肃穆的佛国世界有飞

天漫天飞舞?

宗教有一系列严格的教义,并通过制定诸多戒律、仪礼来规范信众的行为,具有庄严、神圣的特质。为了展现佛国世界的美好,佛经中极力渲染佛国世界的庄严神圣,但佛经往往晦涩难懂,于是在中国出现了由佛经改编成的讲唱文学的 “变文”和由佛经绘成画作的“经变”(下文会多次提及)。

佛经中虽提及飞天,但并未对其形象有生动具体的描述,这给古代画师们的创作留下了广阔空间。画师们大胆地加入了自己的想象,让飞天拥有了仕女们姣好的面容,曼妙的身姿。借衣裙和飘带显示空间和飞舞,画面更具天宫仙境的神秘之感,使艺术境界得到升华。

此外,按佛经所示,飞天的职能有三:一是礼拜供奉;二为散花施香;三为歌舞伎乐。这三项职能本来毫无情节可言,但为了显示对佛的崇敬与供养,古代匠师发挥想象力和创造力,加入许多现实世界中的因素,将这个毫无情节可言的题材表现得琳漓尽致,并逐渐形成完善的程序。

观无量寿经变的佛国世界

(中唐 榆林窟25窟 南壁)

此幅观无量寿经变保存完好,是敦煌最精美的经变之一。图中用将近 8平方米的篇幅描绘美妙的佛国世界。构图简洁明快。宝楼阁离三尊较远,使三尊平台、乐舞平台都成了开阔的“露天法会”场所。中部的佛国建筑,采用盛唐的宫廷结构布局,豪华壮丽。下部正中的舞乐占的壁面大,虽人物不多,但其欢快的乐舞场面极具感染力。

3

飞天如何落户敦煌?

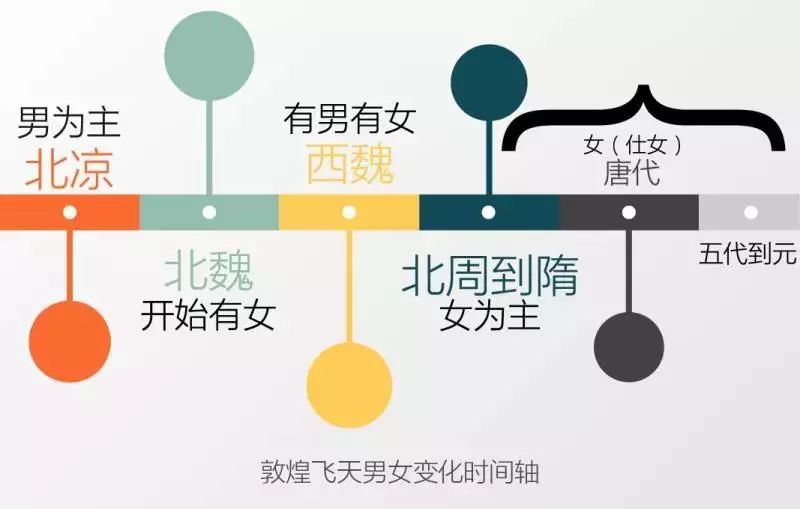

敦煌作为古代丝绸之路的门户和商贸重镇,自西汉建立郡县起,一千年来一直是欧亚多民族、多元文明与多重交通网络的交汇点。约公元 1世纪,丝绸之路上的商人最早将佛教传入中国。然而,汉时儒学是思想正统,政府禁止汉人出家,佛教作为外来宗教,社会影响力极其有限。汉代衰亡后,北方少数民族乘机群起立国,后世称“五胡十六国”(敦煌最早的飞天出现在十六国北凉时期)。在长期动乱的环境里,儒学价值观念崩塌。提倡平等、戒杀、慈悲救世的佛教,正好为饱受苦难,精神迷惘的中国人提供了光明和慰藉,佛教得以迅速传播,发扬光大。

但十六国前期,敦煌大多数民众的信仰中原传统和道教色彩浓厚,到北凉时才有明显的转变。到北朝时,佛教经过北魏的大力提倡,在中国北方蓬勃发展,敦煌也成为佛教传播的沃土。

佛教落户敦煌后,兴起了开窟造像的风潮。前秦建元二年(公元366年)莫高窟开始创建。此后历代都开凿了许多洞窟,隋唐时更是大盛。而石窟的创作手段,主要有塑像和壁画。通过塑像和壁画塑造佛陀及菩萨、弟子等形象,深入浅出地阐明佛教义理。

4

为什么称飞天是敦煌石窟的形象

大使?

敦煌石窟包括莫高窟、榆林窟、西千佛洞、东千佛洞,以莫高窟为主。莫高窟窟群现存有壁画、塑像的洞窟共有492窟,几乎窟窟画有飞天。莫高窟堪称是中国飞天图象荟萃之地,其数量之多,可以说是中国石窟寺、乃至全世界佛教石窟中保存最多的。

敦煌最早的飞天出现在十六国北凉时期,隋代敦煌飞天的绘制达到鼎盛,唐代飞天在强盛国力的支持下,继承了隋代飞天强盛的发展势态,其绘制技巧更是发展到了顶峰。敦煌飞天,尤其是隋唐时期飞天的辉煌是有目共睹的,其魅力深深地吸引着人们的目光,给人们留下深刻的印象。

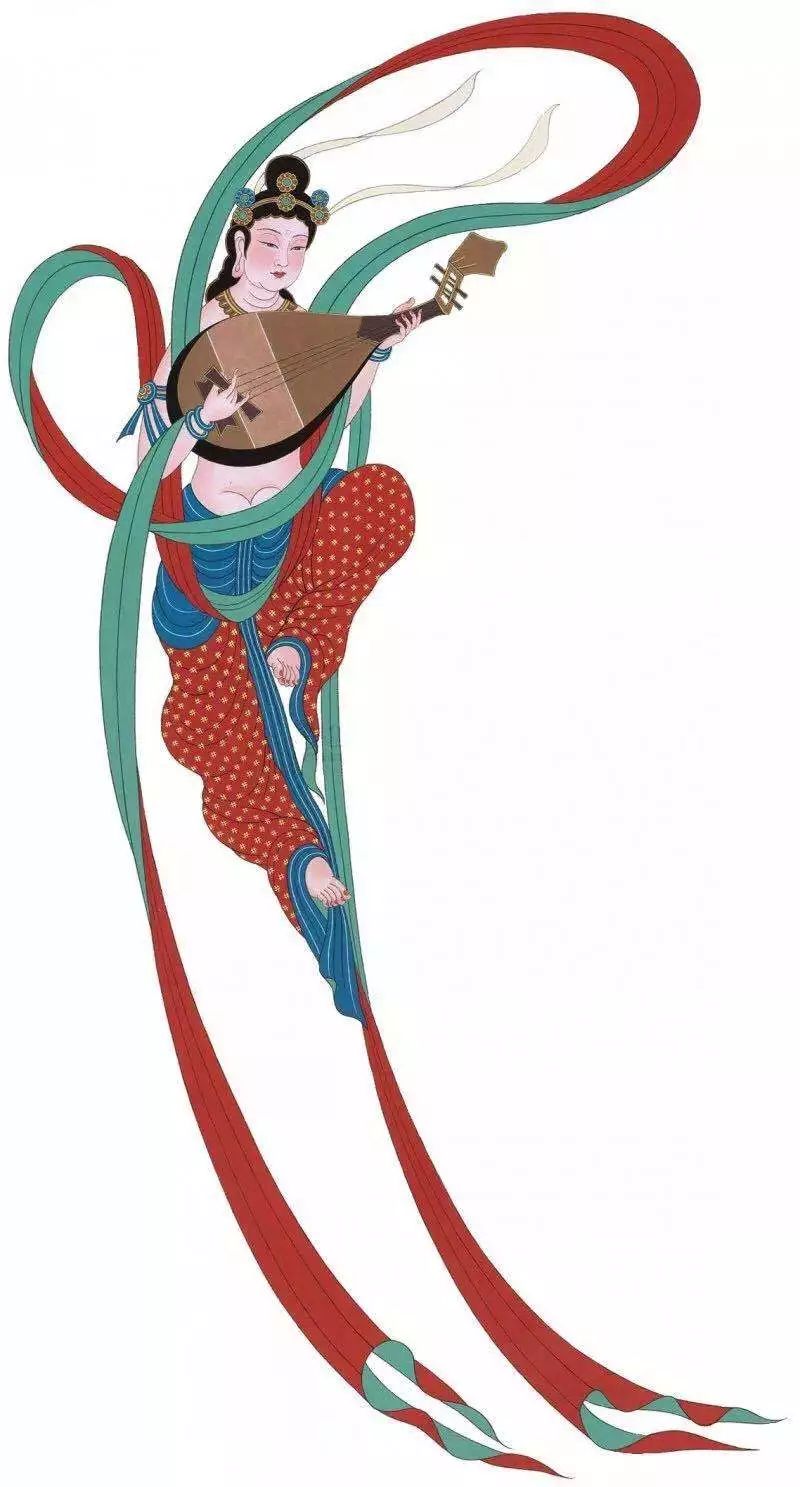

敦煌飞天不仅数量多,沿续时间长,而且造型多样。有童子飞天、六臂飞天、裸体飞天等。敦煌飞天从艺术形象上说,它是多种文化的复合体。飞天的故里虽然在印度,但敦煌飞天却是印度文化、西域文化、中原文化共同孕育而成的。他们不长翅膀,不生羽毛,没有圆光,主要凭借飘曳的长裙,飞舞的彩带而凌空翱翔,姿态优雅,生机勃勃。敦煌飞天可以说是中国古代画师充满想象力的创作,是世界美术史上的一个奇迹。称其为敦煌的形象大使,实至名归。

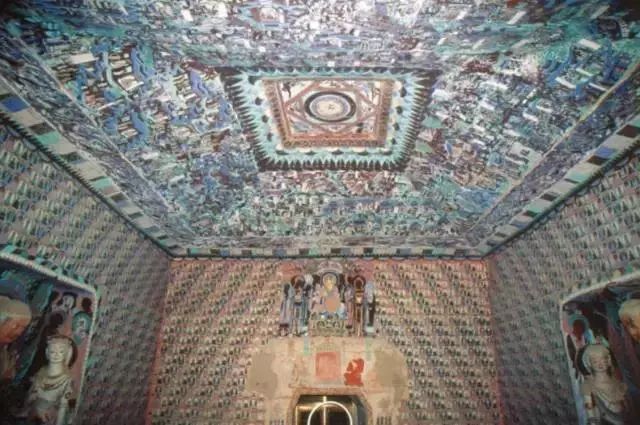

莫高窟420窟顶内景

(隋 莫高窟420窟 窟顶)

窟顶藻井和龛内布满了飞天。

童子飞天

(西魏 莫高窟285窟 窟顶北披)

童子飞天即化生童子飞天,自净土世界莲花中化生而出,作童男装,裸体,披巾,于天花流云中歌舞散花,对人体美作充满赞扬之意。该童子飞天头梳双鬟髻,裸上身,双手持幡,腰带系犊鼻裤,披长巾,巾脚呈锐角飞舞。双髻勾线后未着色。绘画技法采用中原方法。

六臂飞天

(盛唐 莫高窟148窟 南壁龛内)

飞天肩生六臂,头戴月牙珠冠,脸型丰满,上体裸露,胸饰璎珞。其头上两臂,上举击铙;中间两臂,一手吹横笛,一手摇铜铃,胸前两臂,手弹琵琶。以蹲踞式,顺风飞行,背后长带飞舞,胸前彩云飘旋。飞行动势自由轻松,虽然身有六臂,但姿态十分优美。六臂飞天属于佛教密教多臂飞天,多头、多目、多臂,在敦煌石窟中很少见,此身六臂飞天为其中代表,堪称经典。

5

敦煌画家如何创作飞天?

在敦煌壁画中,飞天属于工笔人物画 的范畴,以线描为主,敷以重彩。敦煌飞天的绘制主要用了三种方法:1、迭染法;2、颜色捕排与线条并重法;3、反描勾色线,施以重彩法。不论采用哪种方法,一般都要在地仗层上进行弹弦布局与起画稿,在莫高窟早期窟室内就可看到土红色或淡赭色的起稿线。

敦煌壁画以矿物颜料为主。白色颜料的成分是高岭土、白垩、滑石、石膏、铅白、超细云母粉等;红色是朱砂、铅丹、红土、雄黄;绿色是石绿(即孔雀石)、氯铜矿(即碱式氯化铜);蓝色是石青(即蓝铜矿)、回回青;棕黑色是墨 (炭黑)、棕黑或棕红(二氧化铅);黄色是金粉、金箔、石黄(即雌黄)、密陀僧(即黄丹)。壁画经过上千年的岁月,在日光、空气、水分的长期作用下,颜料发生了很大变化,例如红色颜料的铅丹逐渐变成了棕黑色,盛唐壁画中的“黑飞天”就是颜色变化造成的。

画家们把飞天凌空飞舞的动态进行夸张变形处理,使之富有节奏感和韵律感。他们用装饰边框来分割飞天各自的位置,形成固定的程序。虽窄狭,但却给人一种天宫妙境的美感。

飞天起稿线

(北魏 西千佛洞7窟 西壁)

用土红色所绘的飞天起稿线,勾线准确粗犷有力,技巧纯熟。由此可见当时画工创作过程。

敦煌,历史上曾是丝绸之路的重镇。作为中西经济文化交流的纽带,丝绸之路促进了经济的繁荣昌盛,保证了政治的交流和统一。更重要的,促进了佛教文化的传播,提升了沿线国家的文明程度和思想高度。

我们通过阅读壁画所描绘的故事,纵观丝绸之路的历史,看到佛教给人类带来古老醇厚的文明、给社会带来稳定繁荣的局面,感受到佛教为人类历史带来的正能量。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按识别二维码关注我们