舜帝:仁孝开明 彩云覆顶(有声读物)

《文化释说》整体概述了中华民族的文化源流,对人类生活、心灵从时间的深度和文化的广度上进行了整体的探讨。

书中摘选精编自传喜法师应邀赴同济大学、山东大学等国内高等学府所作的关于传统文化的讲座内容,全面地阐释了中华传统文化脉络渊源,详细地解读了中华民族精神内涵,从衣食住行细微处入手解读民族文化传承之路,是通俗易懂、乐趣横生、不可或缺的一本传统文化类的益书。

第一篇 华夏之源(点击蓝字进入阅读)

引言

一、“华夏文明”之源怎样流淌而下

二、华夏始祖:辉煌壮阔的文明图谱

6.舜帝:仁孝开明彩云覆顶

三、“礼仪之大”

1. 礼器通天道

2. 何谓“华夏”?

四、“服章之美”

1. 古人为什么重戴冠

2. 帝王之冕

3. 髻簪

五、传统华服

六、行住坐卧——“四威仪”

七、食

1. 筷子

2. 三德六味

音频版(走路、坐地铁都可听)

第一篇 华夏之源

二、华夏始祖:辉煌壮阔的文明图谱

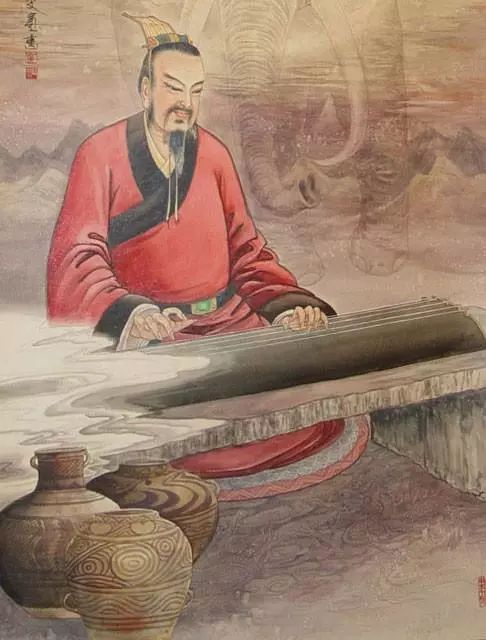

6.舜帝:仁孝开明 彩云覆顶

二十四孝之首——舜帝, 出生于山东潍坊诸城。

“孔孟之道”一直推崇“三皇五帝”,“五帝”中又以“尧舜”为楷模。“四海之内咸戴帝舜之功”,“天下明德皆自虞帝始”, 仁孝开明的舜帝 , 对中华民族淳厚民风的形成起了至关重要的作用。

舜,出身寒微,父为盲人,早年丧母,父又续弦,生弟名象, 后母苛刻刁难。舜生活在“父顽、母嚣、象傲”的家庭环境中 , 后母与象甚至用泥土封井 , 欲置舜于死地而后快。然而,大难不死的舜不记前嫌,对父母不失子道, 十分孝顺,与弟弟十分友善, 数年如一日,没有丝毫懈怠。“欲杀, 不可得;即求 , 常在侧。”

家里没有送舜去读书,坚持要舜放牛,好在教书先生善良,舜一边放牛一边从先生那里学习人生的道理。一个人虽有聪明睿智之质,经天纬地之才,仁圣忠和之德,但“学问”二字终究不可少。后母规定他从朝至暮地劳作,连中餐也不准回去吃,有人问他,他则笑答: “农家以节俭为本,一日两餐足矣,何必三餐?”舜常无故就被逐出家门 , 日子清苦 , 却澡身浴德 , 道德修养也越来越高。

中国人讲“德重鬼神钦”。身世如此不幸 , 环境如此恶劣 , 舜却能表现出非凡的品德 , 这就叫难行能行。一个人保持着孝心 , 孝心的正能量感天动地 , 连鬼神都敬重舜 , 老百姓也被他感动 , 所以舜所在之处“彩云覆顶”,到哪自然有人追随,当时自发追随者就有几千人。他在哪儿 , 哪儿就风调雨顺。古文记载 ,“尧天舜日”意指圣贤所在之地 , 五风十雨。

舜的美德 , 渐渐传到了尧。尧帝年纪颇长 , 正请百官举荐人才 , 这些人一致推举舜。尧帝随后召见舜,他的德行连尧帝也为之感动, 把两个女儿都嫁给了舜。

舜逐渐参与到政事 , 管理百官 , 接待宾客。经多年磨砺,尧禅位于舜,《尚书》中称舜“受终于文祖”。舜摄政28年,他58岁时, 尧帝驾崩。舜于三年丧事完毕后 , 61 岁登上天子之位。

登基之后 , 他勤政爱民 , 励精图治。《史记》记载:“天下明德 , 皆自虞帝始。”舜帝执政 48 年 ,110 岁的时候还视察民情 , 在今天湖南的南边 , 卒于途中并安葬在那里。

舜帝也将帝位禅让给了治理水患“三过家门而不入”的大禹。舜帝的一生 , 是中华民族炎黄子孙仁孝的楷模。

正是带着这种思考,以一个继承者的角度,而不是批判者的角度, 我们来探索华夏文明之源。回望华夏几千年历史,文化若亡,国将不国。一旦迷失了华夏文明的源头,道就不复存在。道若迷失,德必不侣。对于一个国家或者民族而言,所谓的道德滑坡或者道德危机,是非常悲哀的事情。一个国家的强盛,离不开精神的支撑;一个民族的进步, 有赖于文明的成长。《人民日报》这样评论:历史证明一个国家和民族贫弱落后固然可怕,但更可怕的是精神空虚。

佛教讲修行,又名求解脱。为什么要解脱,谁束缚了我们?我们的愚痴,我们有限的甚至是错误的人生观和世界观束缚了我们自己。生命不过短短几十年,必须要找到其终极意义。许多人读书学习,只是为了掌握生产力的各种技能,但是有一点,作为生产力的主体,如果你迷失掉自我,就会沦为掌握某种技能的“工具”,甚至沦为物质的奴隶,这是很恐怖的。今天是六一儿童节,就算年龄再长,哪怕活到八百岁,在华夏文明的古老智慧面前,我们真的就像幼儿园里的孩童,一个垂髫稚子罢了。

未完待续 ![]()

接下来的一段时间里,我们会每天给您带来一段震撼的阅读体会,音频可保存,走路、坐地铁都可以听。

《文化释说》喜马拉雅有声书

扫描二维码聆听

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按识别二维码关注我们

【赠阅新书】活动申请链接

点击下方“阅读原文“