《佛说阿弥陀经要解》 净旻法师标点版(下)

本

文

转

自

螺

溪

传

教

院

净

旻

法

师

《佛说阿弥陀经要解》

姚秦·三藏法师鸠摩罗什 译

清·西有沙门蕅益智旭 解

南海隐秀沙门净旻 标点

(乙)三、正示行者执持名号以立行二:初、正示无上因果;二、重劝。

(丙)今初

舍利弗,不可以少善根、福德因缘,得生彼国。舍利弗,若有善男子、善女人,闻说阿弥陀佛,执持名号,若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日,一心不乱。其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前;是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土。

菩提正道名“善根”,即亲因;种种助道,施、戒、禅等名“福德”,即助缘。声闻、缘觉菩提善根少,人天有漏福业福德少,皆不可生净土。唯以信愿执持名号,则一一声悉具多善根、福德。散心称名,福善亦不可量,况一心不乱哉!故使感应道交,文成印坏,弥陀圣众不来而来,亲垂接引;行人心识不往而往,托质宝莲也。

“善男女”者,不论出家在家、贵贱老少、六趣四生,但闻佛名,即多劫善根成熟,五逆十恶皆名“善”也。“阿弥陀佛”是万德洪名,以名召德,罄无不尽。故即以“执持名号”为正行,不必更涉观想、参究等行,至简易、至直捷也!

闻而信,信而愿,乃肯执持。不信、不愿,与不闻等,虽为远因,不名“闻慧”。

“执持”则念念忆佛名号,故是“思慧”,然有事持、理持。“事持”者,信有西方阿弥陀佛,而未达“是心作佛,是心是佛”,但以决志愿求生故,如子忆母,无时暂忘。“理持”者,信西方阿弥陀佛是我心具,是我心造,即以自心所具所造洪名,为系心之境,令不暂忘也。

“一日”至“七日”者,克期办事也。利根一日即不乱,钝根七日方不乱,中根二三四五六日不定。又利根能七日不乱,钝根仅一日不乱,中根六五四三二日不定。“一心”亦二种:不论事持、理持,持至伏除烦恼,乃至见思先尽,皆“事一心”;不论事持、理持,持至心开见本性佛,皆“理一心”。事一心不为见思所乱,理一心不为二边所乱,即“修慧”也。

不为见思乱,故感变化身佛及诸圣众现前,心不复起娑婆界中三有颠倒,往生同居、方便二种极乐世界。不为二边乱,故感受用身佛及诸圣众现前,心不复起生死、涅槃二见颠倒,往生实报、寂光二种极乐世界。

当知执持名号,既简易直捷,仍至顿至圆,以念念即佛故。不劳观想,不必参究,当下圆明,无余无欠。上上根不能踰其阃,下下根亦能臻其域。其所感佛、所生土,往往胜进,亦不一概,可谓“横该八教,竖彻五时”。所以彻底悲心,无问自说,且深叹其难信也。

问:《观经》专明作观,何谓不劳观想?

答:此义即出《观经》。彼经因胜观非凡夫心力所及,故于第十三别开劣像之观。而障重者犹不能念彼佛,故于第十六大开称名之门。今经因末世障重者多,故专主第十六观。当知人根虽钝,而丈六、八尺之像身,无量寿佛之名字,未尝不心作心是。故观劣者不劳胜观,而称名者并不劳观想也。

问:天奇、毒峰诸祖,皆主参“念佛者是谁”,何谓不必参究?

答:此义即出天奇诸祖。前祖因念佛人不契释迦彻底悲心,故傍不甘,直下诘问,一猛提醒,何止长夜复旦?我辈至今日,犹不肯死心念佛,苦欲执敲门瓦子向屋里打亲生爷娘,则于诸祖成恶逆,非善顺也。

进问:此在肯心者则可,未肯者何得相应?

曰:噫!正唯未肯,所以要你肯心相应。汝等正信未开,如生牛皮,不可屈折。当知有目者,固无日下燃灯之理;而无目者,亦何必于日中苦觅灯炬。大势至法王子云:“不假方便,自得心开”。此一行三昧中大火聚语也,敢有触者,宁不被烧?

问:临终佛现,宁保非魔?

答:修心人不作佛观,而佛忽现,非本所期,故名“魔事”。念佛见佛,已是相应。况临终非致魔时,何须疑虑!

问:七日不乱,平时耶?临终耶?

答:平时也。

问:七日不乱之后,复起惑造业,亦得生耶?

答:果得一心不乱之人,无更起惑造业之事。

问:《大本》十念,《宝王》一念,平时耶?临终耶?

答:十念通二时:晨朝十念属平时;十念得生,与《观经》十念称名同,属临终时。一念则但约临终时。

问:十念、一念并得生,何须七日?

答:若无平时七日功夫,安有临终十念、一念?纵下下品逆恶之人,并是夙因成熟,故感临终遇善友,闻便信愿。此事万中无一,岂可侥幸!《净土或问》斥此最详,今人不可不读。

问:西方去此十万亿土,何得即生?

答:十万亿土,不出我现前一念心性之外,以心性本无外故。又仗自心之佛力接引,何难即生。如镜中照数十层山水楼阁,层数宛然,实无远近,一照俱了,见无先后。“从是西方,过十万亿佛土,有世界名曰极乐”亦如是;“其土有佛,号阿弥陀,今现在说法”亦如是;“其人临命终时,阿弥陀佛与诸圣众现在其前;是人终时,心不颠倒,即得往生阿弥陀佛极乐国土”亦如是。当知字字皆海印三昧,大圆镜智之灵文也。

问:持名判行行,则是助行,何名正行?

答:依一心说信、愿、行,非先后,非定三。盖无愿、行不名真信,无行、信不名真愿,无信、愿不名真行。今全由信愿持名,故信、愿、行三,声声圆具,所以名“多善根、福德因缘”。《观经》“称佛名故,念念中除八十亿劫生死之罪”,此之谓也。若福善不多,安能除罪如此之大!

问:临终猛切,能除多罪,平日至心称名,亦除罪否?

答:如日出,群暗消;称洪名,万罪灭。

问:散心称名,亦除罪否?

答:名号功德不可思议,宁不除罪!但不定往生。以悠悠散善,难敌无始积罪故。当知积罪假使有体相者,尽虚空界不能容受。虽百年昼夜弥陀十万,一一声灭八十亿劫生死,然所灭罪如爪上土,未灭罪如大地土。唯念至一心不乱,则如健人突围而出,非复三军能制耳。

然称名便为成佛种子,如金刚终不可坏。佛世一老人求出家,五百圣众皆谓无善根。佛言:此人无量劫前为虎逼,失声称“南无佛”,今此善根成熟,值我得道,非二乘道眼所知也。由此观之,《法华》明过去佛所,散乱称名,皆已成佛,岂不信哉!

伏愿缁素智愚,于此简易直捷无上圆顿法门,勿视为难而辄生退诿,勿视为易而漫不策勤,勿视为浅而妄致藐轻,勿视为深而弗敢承任。盖所持之名号,真实不可思议;能持之心性,亦真实不可思议。持一声,则一声不可思议;持十百千万无量无数声,声声皆不可思议也。

(丙)二、重劝

舍利弗,我见是利,故说此言:若有众生,闻是说者,应当发愿生彼国土。

“我见”者,佛眼所见究尽明了也。“是利”者,横出五浊,圆净四土,直至不退位尽,是为不可思议功德之利也。

复次,“是利”约命终时心不颠倒而言。盖秽土自力修行,生死关头最难得力,无论顽修狂慧,懡㦬无功。即悟门深远,操履潜确之人,倘分毫习气未除,未免随强偏坠。永明祖师所谓“十人九蹉路,阴境若现前,瞥尔随他去”,此诚可寒心者也。初果昧于出胎,菩萨昏于隔阴,者[这]里岂容强作主宰,侥幸颟顸?唯有信愿持名,仗他力故,佛慈悲愿,定不唐捐。弥陀圣众,现前慰导,故得无倒,自在往生。佛见众生临终倒乱之苦,特为保任此事,所以殷勤再劝发愿,以愿能导行故也。

问:佛既心作心是,何不竟言自佛,而必以他佛为胜,何也?

答:此之法门,全在了他即自。若讳言他佛,则是他见未忘;若偏重自佛,却成我见颠倒。又悉檀四益,后三益事不孤起,倘不从世界深发庆信,则欣、厌二益尚不能生,何况悟入理佛。唯即事持达理持,所以弥陀圣众现前,即是本性明显。往生彼土,见佛闻法,即是成就慧身,不由他悟。

法门深妙,破尽一切戏论,斩尽一切意见,唯马鸣、龙树、智者、永明之流,彻底担荷得去。其余世智辩聪、通儒禅客,尽思度量,愈推愈远。又不若愚夫妇老实念佛者,为能潜通佛智,暗合道妙也。

“我见是利,故说此言”,分明以佛眼佛音,印定此事,岂敢违抗,不善顺入也哉!

二、正宗分竟。

(甲)三、流通分

信愿持名一法,圆收圆超一切法门。竖与一切法门浑同,横与一切法门迥异诸经论中亦有横义,乃随断惑浅深,即于同居见上三土,是则约证名横,约断仍竖也。既无问自说,谁堪倡募流通?唯佛与佛,乃能究尽诸法实相。此经唯佛境界,唯佛佛可与流通耳。

文为二:初、普劝;二、结劝。

(乙)初中三:初、劝信流通;二、劝愿流通;三、劝行流通。(丙)初中二:初、略引标题;二、征释经题。

(丁)初中六:初、东方至六、上方。唐译十方,今略摄故。

(戊)今初

舍利弗,如我今者赞叹阿弥陀佛不可思议功德之利,东方亦有阿閦鞞佛、须弥相佛、大须弥佛、须弥光佛、妙音佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

“不可思议”,略有五意:一、横超三界,不俟断惑;二、即西方横具四土,非由渐证;三、但持名号,不假禅观诸方便;四、一七为期,不藉多劫多生多年月;五、持一佛名,即为诸佛护念,不异持一切佛名。此皆导师大愿行之所成就,故曰“阿弥陀佛不可思议功德之利”。

又行人信愿持名,全摄佛功德成自功德,故亦曰“阿弥陀佛不可思议功德之利”。下又曰“诸佛不可思议功德”、“我不可思议功德”,是诸佛释迦,皆以阿弥为自也。

“阿閦鞞”,此云“无动”。佛有无量德,应有无量名,随机而立,或取因、或取果,或性、或相,或行愿等,虽举一隅,仍具四悉。随一一名,显所诠德,劫寿说之不能悉也。东方虚空不可尽,世界亦不可尽;世界不可尽,住世诸佛亦不可尽。略举恒河沙耳。

此等诸佛,各“出广长舌”劝信此经,而众生犹不生信,顽冥极矣!常人三世不妄语,舌能至鼻;藏果头佛三大僧祇劫不妄语,舌薄广长可覆面。今证大乘净土妙门,所以遍覆三千,表理诚称真,事实非谬也。

标出经题,流通之本,什师顺此方好略译今题,巧合持名妙行。奘师译云《称赞净土佛摄受经》。文有详略,义无增减。

(戊)二、南方

舍利弗,南方世界有日月灯佛、名闻光佛、大焰肩佛、须弥灯佛、无量精进佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

(戊)三、西方

舍利弗,西方世界有无量寿佛、无量相佛、无量幢佛、大光佛、大明佛、宝相佛、净光佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

“无量寿佛”,与弥陀同名,十方各方面同名诸佛无量也。然即是导师亦可。为度众生,不妨转赞释迦如来所说。

(戊)四、北方

舍利弗,北方世界有焰肩佛、最胜音佛、难沮佛、日生佛、网明佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

(戊五)下方

舍利弗,下方世界有师子佛、名闻佛、名光佛、达磨佛、法幢佛、持法佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

此界水轮、金轮、风轮之下,复有下界非非想天等,乃至重重无尽也。“达磨”,此云“法”。

(戊)六、上方

舍利弗,上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大焰肩佛、杂色宝华严身佛、娑罗树王佛、宝华德佛、见一切义佛、如须弥山佛,如是等恒河沙数诸佛,各于其国,出广长舌相,遍覆三千大千世界,说诚实言:汝等众生,当信是《称赞不可思议功德一切诸佛所护念经》。

此界非非想天之上,复有上界风轮、金轮及三界等,重重无尽也。

问:诸方必有净土,何偏赞西方?

答:此亦非善问。假使赞阿閦佛国,汝又疑偏东方,展转戏论。

问:何不遍缘法界?

答:有三义:令初机易标心故;阿弥本愿胜故;佛与此土众生偏有缘故。盖佛度生,生受化,其间难易浅深,总在于缘。缘之所在,恩德弘深,种种教启,能令欢喜信入,能令触动宿种,能令魔障难遮,能令体性开发。诸佛本从法身垂迹,固结缘种,若世出世,悉不可思议。尊隆于教乘,举扬于海会,沁入于苦海,慈契于寂光,所以万德钦承,群灵拱极。

当知佛种从缘起,缘即法界。一念一切念,一生一切生。一香一华,一声一色,乃至受忏授记,摩顶垂手,十方三世,莫不遍融。故此增上缘因,名“法界缘起”。此正所谓“遍缘法界”者也。

浅位人便可决志专求,深位人亦不必舍西方而别求华藏。若谓西方是权、华藏是实,西方小、华藏大者,全堕众生遍计执情。以不达权实一体,大小无性故也。

(丁)二、征释经题

舍利弗,于汝意云何?称赞功德之名,上来已详言矣何故名为《一切诸佛所护念经》耶?舍利弗,若有善男子、善女人闻是经受持者,及闻诸佛名者,是诸善男子、善女人,皆为一切诸佛之所护念,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提。是故舍利弗,汝等皆当信受我语,及诸佛所说。

此经独诠无上心要,诸佛名字,并诠无上圆满究竟万德,故闻者皆为诸佛护念。又闻经受持,即执持名号。阿弥名号,诸佛所护念故。

问:但闻诸佛名,而未持经,亦得护念不退耶?

答:此义有局有通。《占察》谓“杂乱垢心,虽诵我名而不为闻”。以不能生决定信解,但获世间善报,不得广大深妙利益。若到一行三昧,则成广大微妙行心,名得相似无生法忍,乃为得闻十方佛名。此亦应尔。故须闻已执持,至一心不乱,方为闻诸佛名,蒙诸佛护念。此局义也。通义者,诸佛慈悲不可思议,名号功德亦不可思议。故一闻佛名,不论有心无心,若信若否,皆成缘种。况佛度众生,不简怨亲,恒无疲倦,苟闻佛名,佛必护念,又何疑焉?

然据《金刚》三论,根熟菩萨为佛护念,位在别地圆住。盖约自力,必入同生性,乃可护念。今仗他力,故相似位即蒙护念,乃至相似位以还,亦皆有通护念之义。下至一闻佛名,于同体法性有资发力,亦得远因终不退也。

“阿耨多罗”,此云“无上”;“三藐三菩提”,此云“正等正觉”。即大乘果觉也。

圆三不退,乃一生成佛异名。故劝身子等“皆当信受”。闻名功德如此,释迦及十方诸佛同所宣说,可不信乎!

初、劝信流通竟。

(丙)二、劝愿流通

舍利弗,若有人已发愿、今发愿、当发愿,欲生阿弥陀佛国者,是诸人等,皆得不退转于阿耨多罗三藐三菩提,于彼国土若已生、若今生、若当生。是故舍利弗,诸善男子、善女人,若有信者,应当发愿生彼国土。

已愿已生,今愿今生,当愿当生,正显依信所发之愿无虚也。非信不能发愿,非愿信亦不生。故云“若有信者,应当发愿”。又“愿”者,信之券,行之枢,尤为要务。举愿则信、行在其中,所以殷勤三劝也。

复次,愿生彼国,即欣、厌二门。厌离娑婆,与依苦、集二谛所发二种弘誓相应;欣求极乐,与依道、灭二谛所发二种弘誓相应。故得不退转于大菩提道。

问:“今发愿”但可云当生,何名今生?

答:此亦二义:一、约一期名今,现生发愿持名,临终定生净土;二、约刹那名今,一念相应一念生,念念相应念念生,妙因妙果,不离一心。如秤两头,低昂时等。何俟娑婆报尽,方育珍池?只今信愿持名,莲萼光荣,金台影现,便非娑婆界内人矣。极圆极顿,难议难思,唯有大智,方能谛信。

(丙)三、劝行流通二:初、诸佛转赞;二、教主结叹。

(丁)今初

舍利弗,如我今者称赞诸佛不可思议功德,彼诸佛等亦称赞我不可思议功德,而作是言:释迦牟尼佛,能为甚难希有之事,能于娑婆国土五浊恶世:劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊中,得阿耨多罗三藐三菩提,为诸众生说是一切世间难信之法。

诸佛功德、智慧虽皆平等,而施化则有难易。净土成菩提易,浊世难;为净土众生说法易,为浊世众生难;为浊世众生说渐法犹易,说顿法难;为浊世众生说余顿法犹易,说净土横超顿法尤难!为浊世众生说净土横超顿修顿证妙观,已自不易,说此无藉劬劳修证,但持名号径登不退,奇特胜妙,超出思议第一方便,更为难中之难!故十方诸佛,无不推我释迦偏为勇猛也。

“劫浊”者,浊法聚会之时。劫浊中,非带业横出之行,必不能度。

“见浊”者,五利使,邪见增盛,谓身见、边见、见取、戒取及诸邪见,昏昧汩没,故名为“浊”。见浊中,非不假方便之行,必不能度。

“烦恼浊”者,五钝使,烦惑增盛,谓贪、嗔、痴、慢、疑,烦动恼乱,故名为“浊”。烦恼浊中,非即凡心是佛心之行,必不能度。

“众生浊”者,见烦恼所感粗弊五阴和合,假名众生,色、心并皆陋劣,故名为“浊”。众生浊中,非欣厌之行,必不能度。

“命浊”者,因、果并劣,寿命短促,乃至不满百岁,故名为“浊”。命浊中,非不费时劫、不劳勤苦之行,必不能度。

复次,只此信愿,庄严一声阿弥陀佛,转劫浊为清净海会,转见浊为无量光,转烦恼浊为常寂光,转众生浊为莲华化生,转命浊为无量寿。故一声阿弥陀佛,即释迦本师于五浊恶世所得之阿耨多罗三藐三菩提法。今以此果觉全体,授与浊恶众生,乃诸佛所行境界,唯佛与佛能究尽,非九界自力所能信解也。

“诸众生”,别指五浊恶人。“一切世间”,通指四土器世间、九界有情世间也。

(丁)二、教主结叹

前“劝信流通”是诸佛付嘱,此本师付嘱,嘱语略别从通,但云“一切世间”,犹前诸佛所云“汝等众生”,当知文殊、迦叶等,皆在所嘱也。

舍利弗,当知我于五浊恶世行此难事,得阿耨多罗三藐三菩提,为一切世间说此难信之法,是为甚难!

信愿持名一行,不涉施为,圆转五浊,唯信乃入,非思议所行境界。设非本师来入恶世,示得菩提,以大智大悲,见此,行此,说此,众生何由禀此也哉!

然吾人处劫浊中,决定为时所囿,为苦所逼;处见浊中,决定为邪智所缠,邪师所惑;处烦恼浊中,决定为贪欲所陷,恶业所螫;处众生浊中,决定安于臭秽而不能洞觉,甘于劣弱而不能奋飞;处命浊中,决定为无常所吞,石火电光,措手不及。若不深知其甚难,将谓更有别法可出五浊,熢㶿宅里,戏论纷然。唯深知其甚难,方肯死尽偷心,宝此一行。此本师所以极口说其难甚,而深嘱我等当知也。

初、普劝竟。

(乙)二、结劝

佛说此经已,舍利弗及诸比丘,一切世间天、人、阿修罗等,闻佛所说,欢喜信受,作礼而去。

法门不可思议,难信难知,无一人能发问者。佛智鉴机,知众生成佛缘熟,无问自说,令得四益,如时雨化,故“欢喜信受”也。

身心怡悦名“欢喜”。毫无疑惑,名“信”。领纳不忘,名“受”。感大恩德,投身归命,名“作礼”。依教修持,一往不退,名“而去”。

经云:末法亿亿人修行,罕一得道,唯依念佛得度。呜呼!今正是其时矣。舍此不思议法门,其何能淑?

旭出家时,宗乘自负,藐视教典,妄谓持名曲为中下。后因大病,发意西归,复研《妙宗》《圆中》二钞,及云栖《疏钞》等书,始知念佛三昧实无上宝王,方肯死心执持名号,万牛莫挽也。

吾友去病,久事净业,欲令此经大旨辞不繁而炳著,请余为述《要解》。余欲普与法界有情同生极乐,理不可却。举笔于丁亥九月二十有七,脱稿于十月初五,凡九日告成。

所愿一句一字,咸作资粮;一见一闻,同阶不退。信疑皆植道种,赞谤等归解脱。仰唯诸佛菩萨摄受证明,同学友人随喜加被。

西有道人蕅益智旭阁笔故跋

时年四十有九

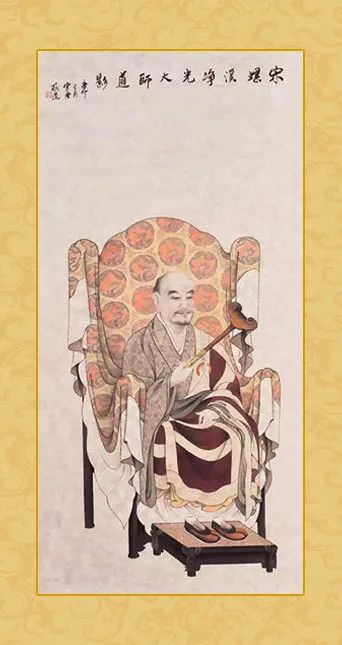

天台山螺溪传教院简介

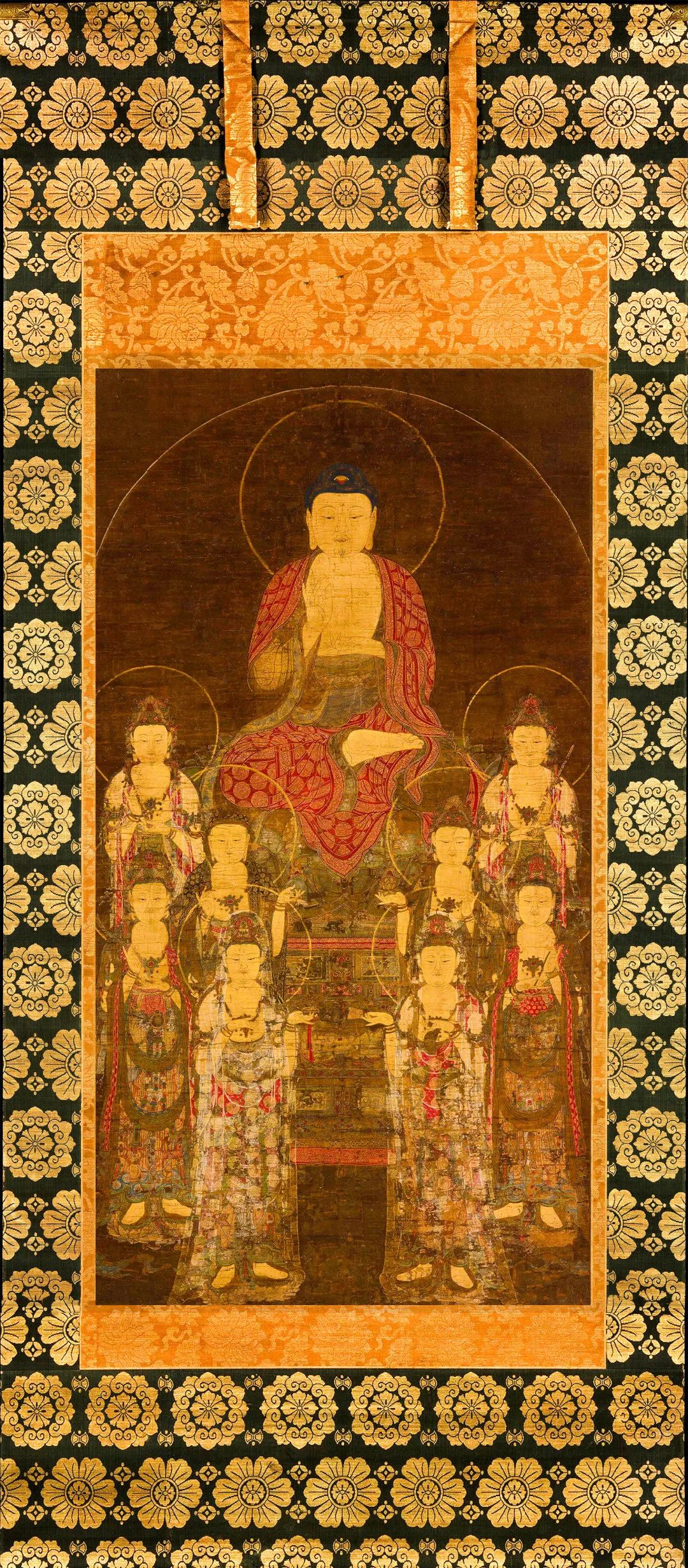

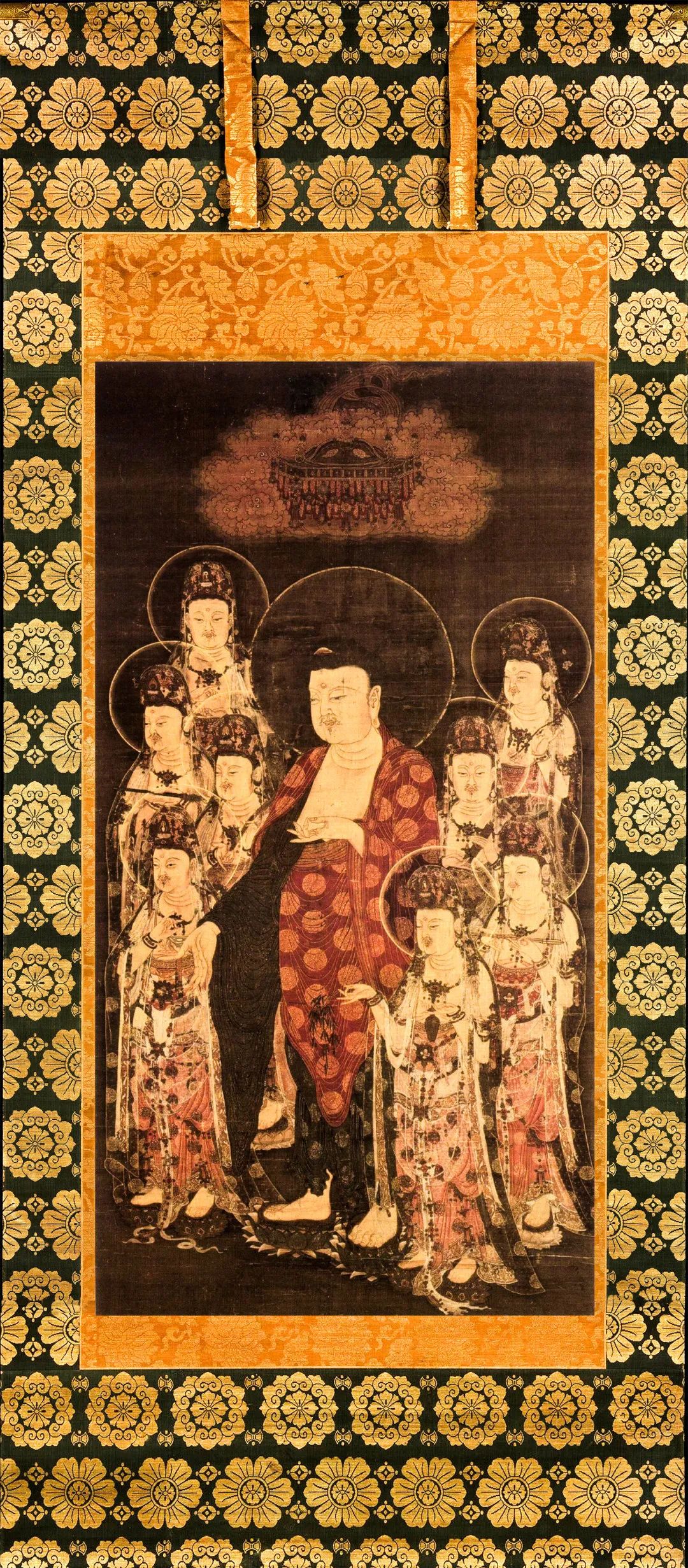

天台山螺溪传教院位于浙江省台州市天台县赤城街道传教村祥云峰下,与隋代古刹国清寺隔山为邻。宋太祖乾德元年(963),由佛教天台宗第十五祖净光羲寂大师开创于螺溪之侧,次年率弟子二十位入住,于此传扬天台教观,故得名“螺溪传教院”。

羲寂大师(919--987),俗姓胡,温州永嘉人。22岁入天台山,从国清寺清竦大师研习止观法门,造诣甚深。唐代经“安史之乱”、“会昌法难”之后,天台宗典籍文献散佚殆尽。吴越国忠懿王钱俶笃信佛教,因研读唐代玄觉大师著作《永嘉集》时遇到难题,请教德韶国师,国师推荐羲寂大师,于是召入宫中请益,从而促成了吴越王遣使携带亲笔信件和宝物赴日本、高丽为之访求天台宗典籍。

奉命护送天台教典来华的高丽国谛观法师入山拜谒羲寂大师,一见倾服,从此追随大师十年,终老螺溪。在此期间,谛观于传教院编成《天台四教仪》一书,元代名列“天台四书”,至今仍被奉为天台宗入门的必读教材。

天台教藏久失复得,吴越王将之交于羲寂大师,为佛教天台宗的传承与复兴,提供了根本的文献保障。此后,羲寂大师在传教院大弘天台之学,使螺溪传教院成为宋代天台宗的弘法重镇和天台宗中心图书馆,时称“林泉相辉,金碧明媚”、“海福田衣,济济有众”。吴越王对寂师恭敬有加,赐号“净光大师”,并赠紫衣而执弟子礼,为之扩建院宇,虔诚护法。

大师门下中外传法弟子二百余人,菩萨戒弟子数十万众,其中最著名者当推高丽留学僧义通法师。义通于螺溪传教院秉受天台圆顿之教,后往明州(今浙江宁波)创立“传教院”(后更名“宝云院”),世称“宝云义通大师”,为天台宗第十六祖。义通大师再传弟子四明法智大师和慈云遵式大师为天台宗第十七祖,开创了中国佛教天台宗的中兴大业。

宋真宗大中祥符元年(1008),朝庭下旨:“台州天台县传教院,宜赐'定慧院'为额”,遂改名“定慧院”。据成书于宋嘉定十六年(1223)的《嘉定赤城志》记载,当时该院拥有田366亩,地11亩,山387亩。

无奈岁月沧桑,盛极而衰。在明末《天台山方外志》中,传教院已更名为“传教寺”,并明确记载为“今废”。

时值盛世,佛日重辉。在天台县委、县政府的高度关心支持下,2013年11月在寺院原址隆重举行了“天台山螺溪传教院开山一千零五十周年暨重建奠基典礼”。在净旻法师的规划、主导下,于2014年5月正式开工,目前已完成山门、定慧门、灵山宝殿、阿弥陀殿、库院楼、法喜楼、普贤忏堂、钟楼、转轮藏、先觉堂、止观院(天台教藏阁)、香林院、多宝坊、法华楼等主体建筑。期待广大有缘同仁,关注护持,慷慨布施,聚法成塔,种大福田。

END

可扫上方二维码

支持螺溪祖庭重建

- 相关文章

- · 净土宗六祖永明延寿大师纪念日 〡他,是阿弥陀佛在人间的化现

- · 不能观无常,修行就不会精进

- · 佛法有声书:生存中阴

- · 想有好的人缘?你应该这样做

- · 《找到你》,把最好最好的都给你!

- · 《佛说阿弥陀经要解》 净旻法师标点版(中)

- · 如果一千年后,我们能用智慧的眼睛,回头看现在的自己......?

- · 佛法有声书:“咫尺西天”与“十万亿佛土”

- · 这个春天,我们一起来放生吧

- · 让佛心与你心交相辉映

- · 佛法有声书:“初心毕竟而不二,二心还是初心难”

- · 《佛说阿弥陀经要解》 净旻法师标点版 (上)

- · 你我的时间,不一样

- · 佛法有声书:怎样转凡成圣?

- · 同样的法,不同的心念,得到的结果也会不一样

- · 《药师琉璃光如来本愿功德经讲记》第十六集

- · 一百年的功德,我们一天就可以得到

- · 过去、现在和未来,都不属于你

- · 浙江悟道慈善基金会救援物资运抵武汉

- · 【深度解密】古老的东方智慧早已为我们解密如何开启高维智慧