微信公众平台

稳重,

这是修行很重要的品德

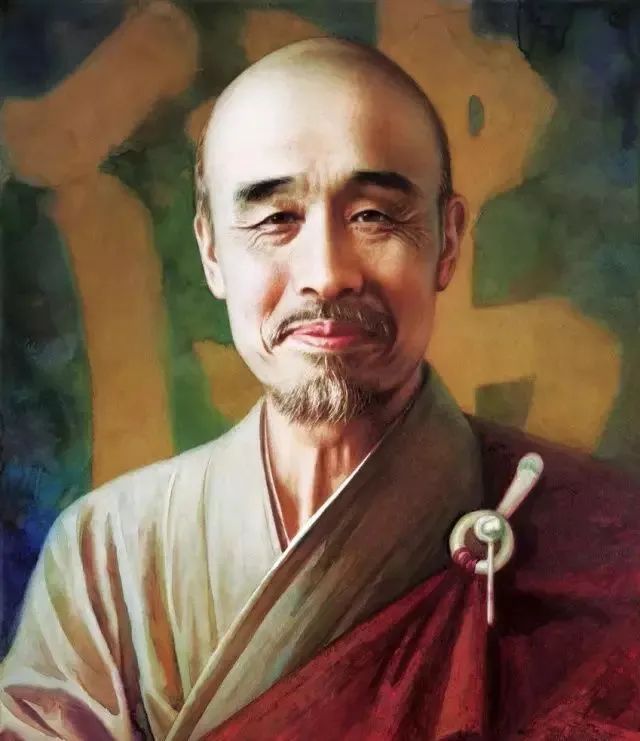

稳重,这是修行很重要的品德。像我们出家人,从穿上这身衣服起,就要在行、住、坐、卧间展现四大威仪。一言一行,庄重安稳,不轻率,不散漫。

特别是作为一个表法的法师,他的形象、语言,甚至语音、语调、语速,都需要考虑和注意,都要展现出修行者应有的修养。开口讲法,虽然在理上,也要好好说话。

内持正念,外现庄严,这种力量可以用来度化众生。马胜比丘是佛陀最初度化的五比丘之一,威仪端正。有一天他在王舍城内乞食,徐步安详,清净庄严,舍利弗远远看到,心生欢喜的同时就被自然地摄受了。

所以,当我们靠近一个内心很沉稳很祥和的人时,我们也会享受到那份沉稳与祥和,而这份感受又会成为我们生命中非常宝贵的经验,它会储存在那里,时时发着光。

包括我们佛弟子,在社会上讲话做事也要有佛弟子的姿态。境界现前,不急躁,更不极端。弘一法师说过,“有事戒一乱字”。

为人稳重,同时有一颗温暖的心,讲话周到,这样口业也清净一点。所以行事沉稳,就是既不受负能量的干扰,又积极开放胸怀,与正能量保持畅通的交流。

尤其是女性,学佛之后,不管是身体、眼神还是思想,更要注重大气和端庄。学佛是大丈夫行为,女性有向道之心,能戒恶修善,就是女中丈夫。

安住在智慧的念头里,超越男女的外相,思维上理性稳定,神情上温和宁静,行为上优雅大方,这样,你就会越修越有金玉之气,越修越有大美之象。稳定、安详、思维敏捷,这是对修道而言非常重要的生命状态。

我们开始追求真理后,就要安定在这条路上,放弃以前的知见,学会控制自己的念头。念头太多,老是东想西想,继而东跑西跑,精力和能量就白白浪费了。

就像攀岩的人要把保险绳钩得稳稳的,我们也要保持着心灵的宁静,保持着自己的定力,不被外缘轻易打扰。

心越宁静,见解越稳定,忆念越深刻,与三宝的链接就越稳固。佛教里说“十字街头好参禅”,在熙熙攘攘中保持定力,这就叫修行;在快速变换的景色前保持内心的宁静,这就是修行。

为什么我们绕佛的时候必须走方步?一步一步,方方正正,脚步踏得很稳,佛号也念得很稳,这是代表我们做人身和心要合一,要诚恳,要持重。

在寺院修行尤其要有这种人格的修养。自己要稳定,要沉淀下来,同时还要护念别人,护念道场的修道氛围。这一点做不好,或者触犯了,因果比破戒还厉害。

每一个个体生命,有智慧了,就不会心浮气躁,人格也会变得稳重。反之,心思过于活跃,不能脚踏实地,无论学佛还是工作,总有一天会像气球一样飘走。这样的人是很难与佛法相应的。

在我们佛教里,普贤菩萨有什么特色?最大的特色就是精进、不疲厌、不退失。

普贤菩萨的坐骑六牙白象,白象代表精进,六牙代表六度波罗蜜。白象的四足,大而稳,普贤菩萨坐在六度波罗蜜上,不动不摇,稳如泰山。

我们佛弟子只要能在修行路上如法实修,不退初心,既而更能发起大乘心,不畏艰辛,象行徐步,稳重前行。

普贤菩萨说:“我会为你摩顶,给你加持,令你增上。”