送你三倍温暖,圆满生命觉悟

儒、释、道文化是中华文化的主要架构。我们惯常的观念里一般认为:儒家强调做好人,核心着重在完善人的价值。人不是单独存在的——在家庭,上有父母,我们就是子女;下有子女,我们就为人父母;在工作岗位上,上有领导,下有下属。由此产生了父父子子,君君臣臣的人格定位,以及由此定位而需要付诸实践的人格修养。

道则深入一层,认为人生不完全是百年如梦,梦醒尘散。人不仅需要衣食住行、延续生命,还可以修凡体、列仙班,甚至可以更深入地体解宇宙的规律,大幅度地提升生命的境界。庄周梦蝶、列子御风,就让我们看到了道家的浪漫与瑰丽,以及蕴含其中的对人生充满希望的哲理。

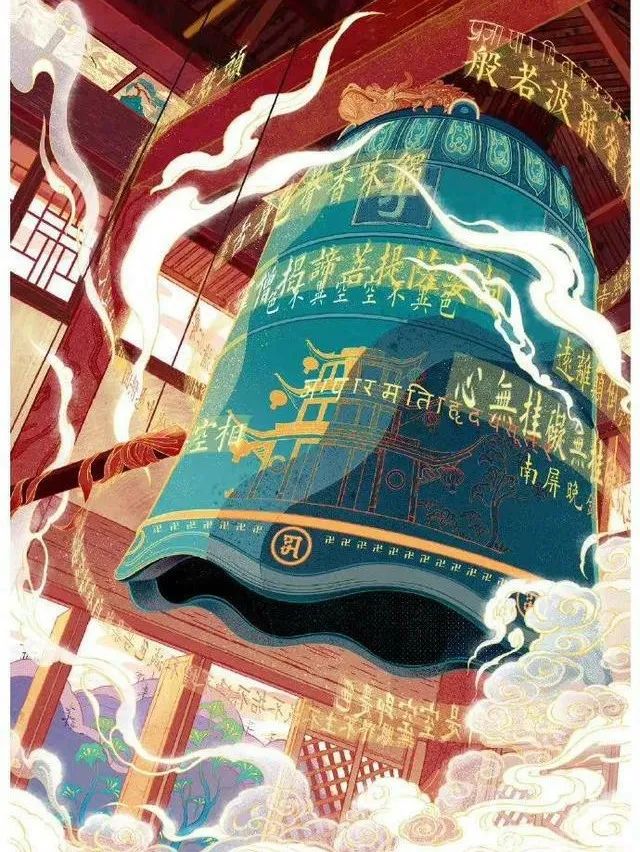

佛教则明确地告诉我们:每个人都有佛性,佛与菩萨都是由人修成的。佛教将我们对“人”框架的惯有认知打破了,《心经》讲“照见五蕴皆空”,告诉我们人是由五蕴合成的,色、受、想、行、识组成了“我”这个生命的活体。

然后再一语道破:五蕴犹如泡沫,不是真实存在的。这一结论的意义在于,即使在做人的当下,我们都能得到真正的解脱。

所以,佛教重在智慧。《金刚经》里说“众生非众生,是名众生”,你一边做人,一边又能超越自我的狭隘,回归佛的本性,具足佛的智慧,这样的你已经不是凡人了。

而对社会来说,这样一个你有承担、能牺牲,是国家与民族的中坚力量。这样你的生命一直在“道”上承担着,无私无畏,正气浩荡,展现出唯有大智者才拥有的独特的人格魅力。

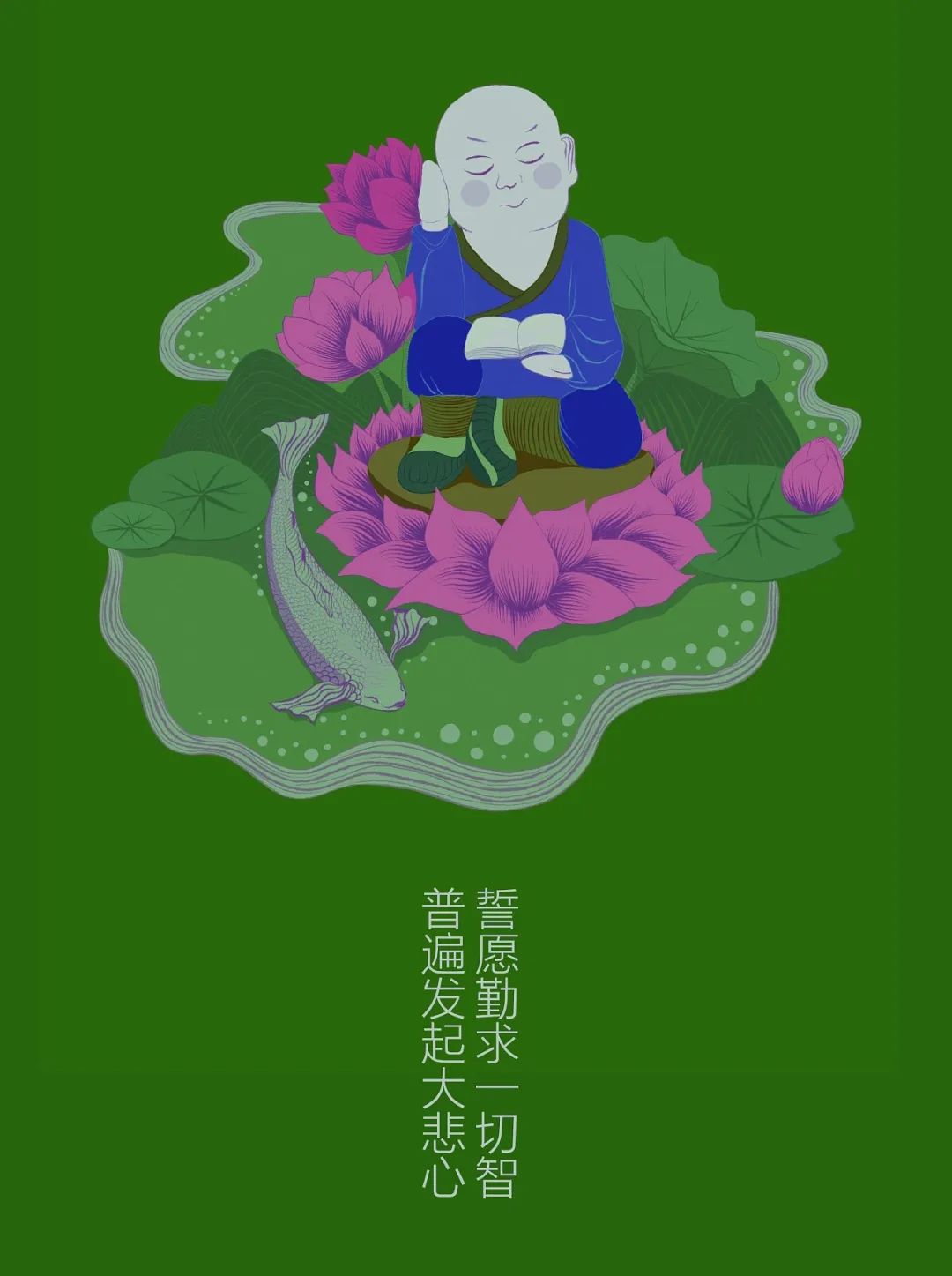

同时,佛教又是非常现实的,所以才能在人间弘传几千年而不灭。太虚大师有首偈子:“仰止唯佛陀,完成在人格”,意思是我们应以佛为人生的目标,把佛的生命魅力在我们的人格中去实践;“人成即佛成,是名真现实”,当人格发展到极点就成佛了,这非常现实。

儒学如果是号召普罗大众都进行人格的修养,那么道家就是在人群中又提拔了一批有识人士,能够神游太虚,扶摇直上九万里。而佛教则是把智慧又装回每个人的躯壳,让人以凡体就能展现佛菩萨的精神与勇气。

所谓的“佛菩萨”就是人中的精英,他有是非观念,甘于承担,能戒恶修善,有所为有所不为;既能完成自己生命的责任,又能成为社会的中流砥柱。

儒、释、道在中国能和谐地相处,彼此地呼应,就是因为它们各有重点,而这些重点对一个有生命追求的人而言,三者缺一不可:

他既要有稳固的人格;

也要有超越有形的身体,

进行形而上追求的情怀;

最后,形而上和形而下完美地结合,

达到我们所说的“悲智双运”。

ON THE ROAD.

【慧日国际佛学微信平台】

Find Me | 扫码就能找到我

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间