父亲节特辑〡父爱如山,恩怜无歇

推荐音频同步收听

当时光的渡船来到繁盛缤纷的六月,

一年一度的父亲节又悄然登场。

不经意翻开泛黄的旧照片,

他已不是当时的模样,

只是他对我们的爱,

却一如既往。

父亲的爱,如山伟岸,坚实温暖,

值此节日,祝愿天下所有父亲,

福寿绵长,吉祥安康。

01

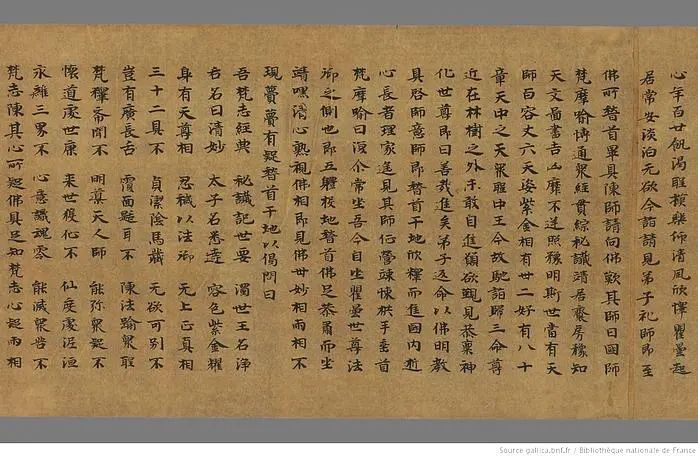

一个“家”字,特别是它的篆体,上面的宝盖头就像一个茅棚,代表遮风挡雨的一个结构。在一个家庭里,父亲就是遮风挡雨般的存在,为家人撑起一片天。

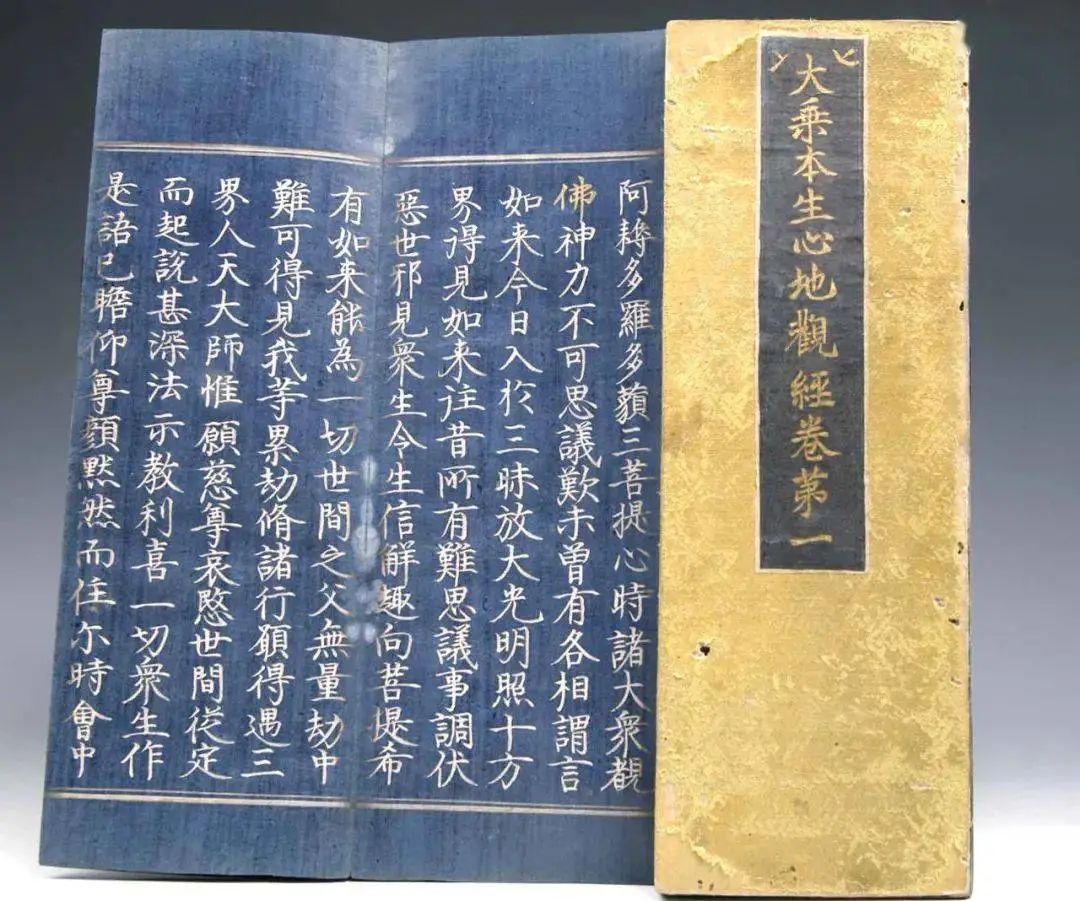

▲篆体的“家”

说到父亲,大概每个人心中都有一幅关于父亲的画像,或者慈爱,或者威严,或者顽固不化,或者刚强暴躁。但这些形象都不是最终的确认,随着时间的潜移,父亲似乎总在变化,而他变化的唯一动力——是对我们的爱。

悉达多太子决定离家修行时,他的父亲净饭王流下了伤心的眼泪。他无法满足儿子“永远不老、永远不病、永远不死”的心愿,他的痛苦因为无奈而更显深重。后来,当听到佛陀在苦行林修苦行,日食一麻一麦,瘦得形销骨立时,净饭王又心如刀剐!

电视剧《佛陀》剧照

这里面,就展现出佛陀不仅仅是一位伟大的觉者,也是一名非常合格的儿子,所有世间长子的义务他都尽到了。最后又以自己证得的出世间的妙法,完成了对父亲最好的报恩。

02

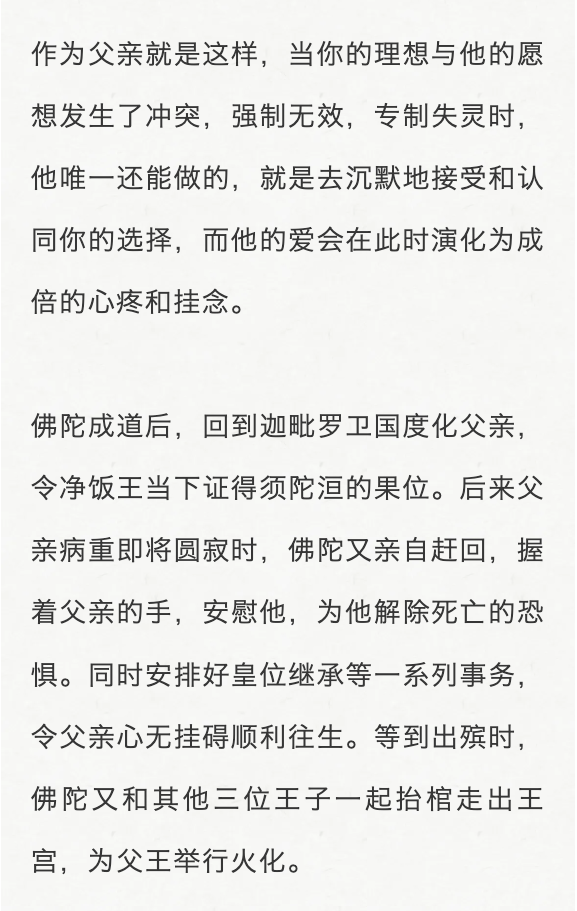

父亲的爱,如天,如山,广阔并且厚重。对于子女,他们绝少有自私占有的心理,在他们心中,儿女能走一条光明正道,就是他作为一家之主最大的荣耀。

我的父亲,留在我记忆里最鲜明的印象就是永远听党的话,听国家的话,全心全意为人民服务。自己家的事都不算事。人缘也好,走在外面,对谁都是笑脸相迎。这些对我其实都有潜移默化的影响。

对于我的出家修行,父亲没有过多的干涉和制止,在他看来,能利他的事就要去做,只不过出家这种形式是他一时不能明白的。但即便如此,出家后我每次回去,他总会说,你出家了,就是佛门弟子,要听你师父的话,好好为佛门做事,不用回来看我们。

父亲的这样一种觉悟,及至今天依然带给我巨大的力量。作为他个人有那种胸怀与眼界,站到他也许并没有完全理解的高度,作出一位父亲对儿子的叮嘱。然后,令我更欣慰的,是在我出家多年以后,父亲终于也走进佛门,皈依三宝,与他的儿子一同踏上了那条光明的解脱之路。

我出家后六年不收供养,就是为了以清净的修行回报父母的恩情。父亲每次身体不好,我都会有感应,有时做梦都会做到。一感应到,我就马上为他做佛事,给他超度。后来也了解到,我每一次有感应时父亲确实都病了,甚至是病危。只是每一次他都不许家里人告诉我,怕我分心。

03

古人说,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”我们的生命是父母生命的延续,他们给了我们这个身体,如果我们活得毫无质量,那实际上是很惭愧的。孝的基本,就是不伤害自己,让自己活得快乐、活得有意义。

这也是我学佛的一个原因。没找到搁置心灵的地方,甚至还没找到心在哪里,生命就不会真正地快乐。只有回光返照,找到心的本来面目了,这时候生命才有质量,才会感恩父母,也有能力感恩父母。

在这世间,很多孩子爱父母,却不懂得如何去爱。所以更多情况下,子女所做的只是“出钱”。

实际上,我们跟父母是有生命的链接的。做子女的生命质量提高了,父母就得到利益了。以前父母身体不好,我就打坐回向他们。父母离得再远,做子女的都能回向到,就怕孩子没这个能力,也没有这方面的想法。在这世间,佛陀用行动诠释了什么是最究竟的报恩。

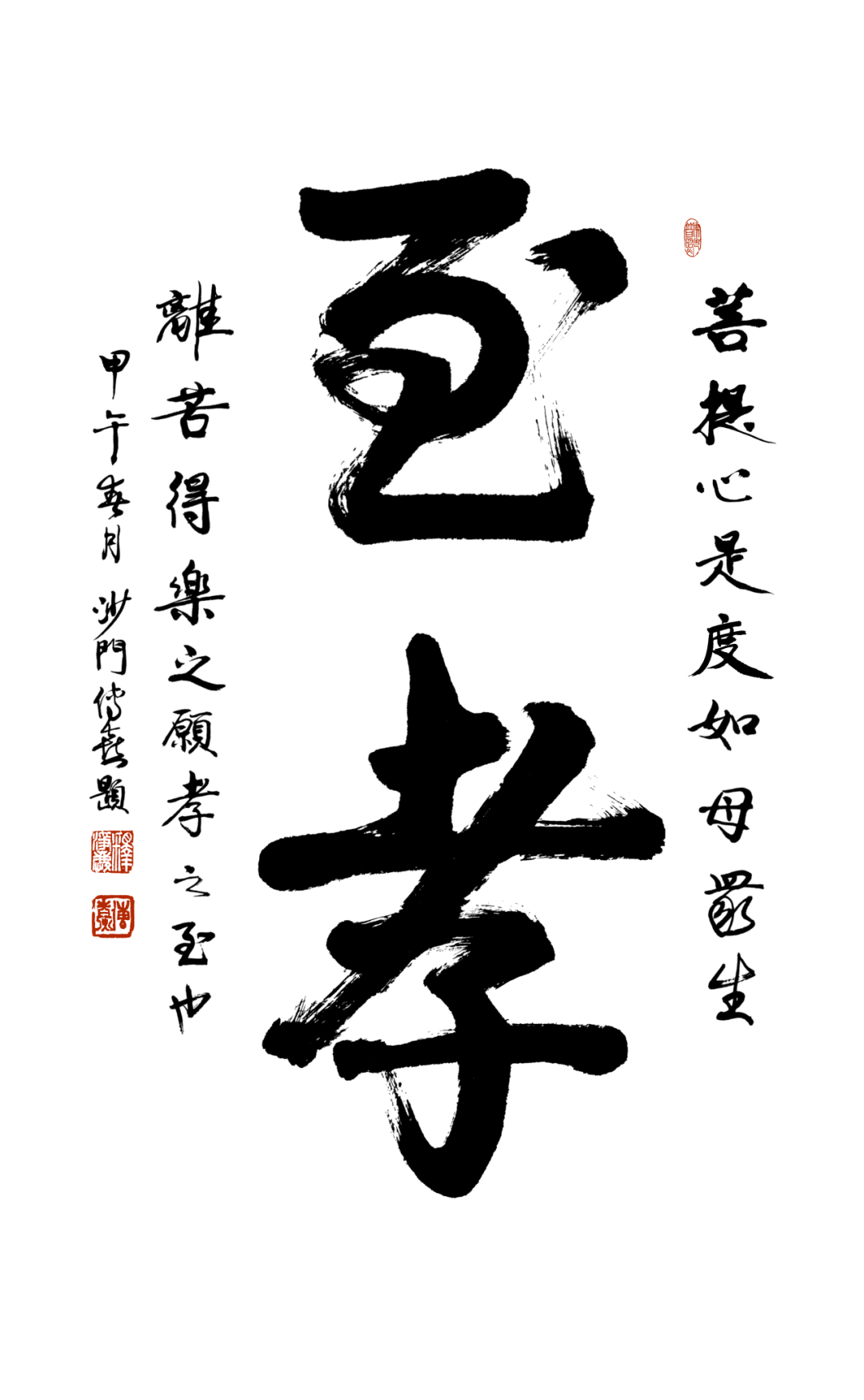

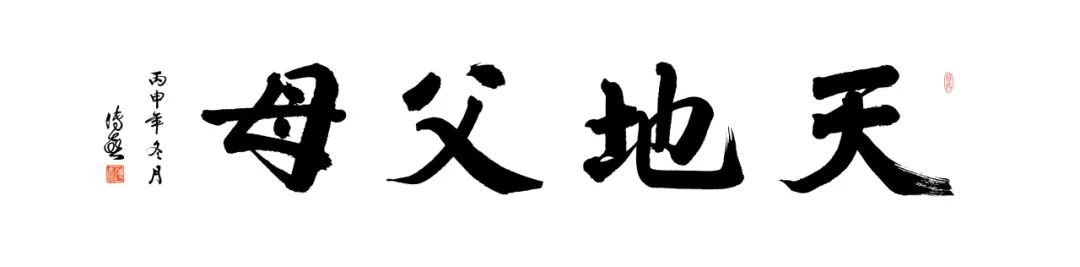

父母是有形之天地,天地是无形之父母。作为子女,报恩行孝是立身之本。但所谓“孝”,其实也有三个层次:承欢膝下,敬侍甘美,这是小孝;继承父母志愿,心系天下,精忠报国,这是大孝;探索真理,出离三界,自利利他,同证极乐,这是至孝。

以至孝来回报父母最无私伟大的爱,我想这是最恰当也最动人的。而这“至孝”的方法,是佛陀亲自证得并传授给我们的,所以佛陀被称为“四生慈父”,是我们所有众生慈悲又智慧的老父亲。

因此在今天,这样一个温馨而又充满正能量的日子里,我们既要感恩自己的父亲,他的每一个眼神、每一句叮咛、每一个背影都让我们在前进路上变得更坚定、更温暖、更宽阔。

我们更要感恩“慈父”佛陀,因为有祂,我们将成为更好的自己,我们将可以用更好的方法去安排父亲的未来,去真正回报那如山如海的恩情。

——摘自三参法师开示

具大慈心妙吉祥 三世觉母智难量

右持利剑烦恼断 左执青莲德相彰

孔雀神狮供乘驭 毒龙猛兽伏清凉

童形五髻知权现 本是如来欢喜藏