六祖惠能大师圆寂日|以心印心的传灯者

农历八月初三

六祖惠能大师圆寂纪念日

Anniversary of the passing of

Master Huineng, the Sixth Patriarch

何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;

何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;

何期自性,能生万法。

六祖惠能大师

圆寂纪念

菩提本无树,明镜亦非台。

本来无一物,何处惹尘埃。”

Originally Bodhi has no tree,

The bright mirror has no stand.

Originally there is not a single thing:

Where can dust alight?

Anniversary of the passing of

Master Huineng, the Sixth Patriarch

六祖慧能大师

Anniversary of the passing of

Master Huineng, the Sixth Patriarch

圆寂纪念日

唐朝是中华文化最为鼎盛的时期。然而,生于大唐盛世的六祖大师,从小接受的却是这样的教育——远离功名利禄这些虚无缥缈的东西,做个实实在在的人。

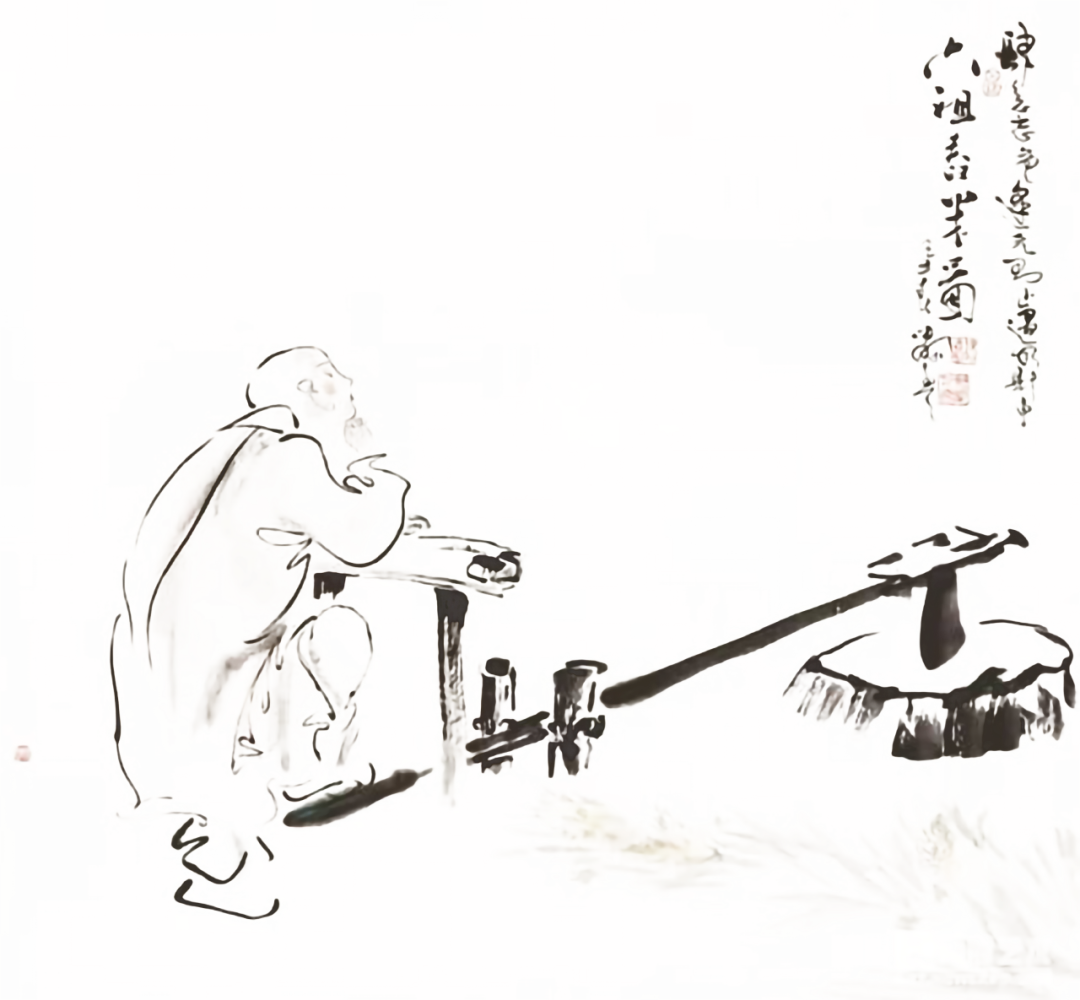

在那个大家都追求功名利禄的时代,他家祖训要求子孙不当官、不读书、不经商,安心做个打柴人。当别的小孩子都去读书、被家里宠爱的时候,他就已经挑起了养家的重担。小小年纪,深山里砍柴,挑着运下山,吆喝着去卖,然后换几文钱,再去买米,给妈妈过日子。

他虽然没有学佛法,但是他有无我利他,有忍辱、精进的精神。所以,六祖大师虽然示现为一个不识字的打柴人,但对他而言,打柴就是在修行,他很早就在修行了,因此他一听《金刚经》“应无所住,而生其心”,即能体悟大道,一闻百悟、一闻千悟。“应无所住,而生其心”,就是不住色、声、香、味、触、法而生其心,把心中的垃圾全部都倒掉。

为什么在大唐盛世,恰恰是位一字不识的人体悟了这种大智慧?因为识字不等于有文化,有文化不等于有智慧。六祖大师说:智慧跟文字没有关系,没有智慧,读经千遍万遍是被经转;若有智慧则能转经;若能转经即同如来。六祖大师拨乱反正,直指人心,见性成佛,让我们了悟佛法的大智慧。佛法大智慧虽朴素,却具有真理的普遍性,无处不现,所以说“心外无法,满目青山”。

Originally Bodhi has no tree, The bright mirror has no stand. Originally there is not a single thing: Where can dust alight?

“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。” 这是六祖大师第一首偈颂。这首偈颂彻天彻地,究竟了义,教我们不必去身外找佛、找菩萨:实际上我们每一个人的开智慧的心,就是菩萨的心;我们每一个人的高尚的精神,就是菩萨的精神。

以心印心,永恒的师徒缘

六祖大师与惠明法师

Anniversary of the passing of

Master Huineng, the Sixth Patriarch

圆寂纪念日

六祖大师度的第一个弟子叫惠明法师。六祖离开了黄梅后,先后有几百人在后面追,惠明法师本来是来追他的人。

惠明法师是陈朝人,他的爸爸跟陈朝的皇帝是兄弟,陈朝没落之后,他十几岁就出家了,在四祖大师这里苦心修学。后来他姐姐成为隋文帝的王妃,他就还俗了,一直官至御林军的将军。隋朝开始瓦解的时候,他又回来出家了,一直追随到五祖,是五祖的护法,但是他的因缘却在六祖大师这里。

六祖大师对惠明法师说,心不要落于善,也不要攀缘于恶,让心解脱出来。再回过头看你的心是什么,有我相、人相、众生相、寿者相吗?惠明法师几十年的修行,刹那间得到了受用,顿然人我双亡,根尘迥脱,心光独露,就见道了。见到什么?见心的本面——洒脱自在,不生不灭,不垢不净,不增不减。所以,惠明法师马上给六祖大师顶礼,皈依了他,并改法名为道明。

整部《坛经》讲的是“摩诃般若波罗蜜多”,心从“是和非”的对立里面解脱出来,这就是直指般若的体性。心光是般若的体性,不落于善、恶这种对立法里,这就是实用型的。

人与人之间的关系很奇特,本来他是所有追六祖大师的人里面,武功最高,资格也最老。但是当法的因缘成熟时,当六祖大师的这种菩萨的威德摄受他、度化他的时候,他又成为六祖大师最大的护法。

当他明了胜义谛的法之后,又跪下来请开示,“以后以何处安止?”这个很有意思,了知胜义谛之后,俗谛的都要请教师父的。师父就跟他说:“逢袁则止,遇蒙则居。”

后来,他回到庐山住了两三年,就前往江西,江西也有一个蒙山,就是六祖大师给他授记的地方。他就住在那里,兴起来一个道场,开单、接众,培养弟子。这个时候,六祖大师还在猎人堆里隐蔽着密修,这位道明禅师已经在为他储备人才了。

当六祖大师一出山,到法性寺剃度、受戒;受完戒,他的剃度师父马上跪下来,反拜六祖大师为师,以此来衬托、显发法的庄严。法是最高贵的,传佛心印者,受天下一切人的恭敬。

这时候消息传出去,大家知道六祖大师已经现身了,已经出家了,已经受戒了,已经登法座了,开显佛陀的真实义谛了。道明法师知道了之后,马上跟弟子们说:“你们去岭南亲近六祖大师,他是真正传佛心印的人。”所以,唐朝是一个文明昌盛的时代,人人有道德,就形成了社会文化的一个良性循环。

不思善不思恶,

正与么时,

那个是明上座本来面目?

《六祖坛经》

祖以袈裟遮围,不令人见。为说《金刚经》,至“应无所住而生其心”,惠能言下大悟,一切万法,不离自性。

遂启祖言:何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法。

How unexpected? The self-nature is

originally pure in itself. How unexpected! The self-nature is originally neither produced nor destroyed. How unexpected! The self nature is

originally complete in itself. How unexpected! The self nature is originally without movement.

How unexpected! The self nature can produce the ten thousand dharmas.

——《六祖坛经·自序品第一》

佛法的奥妙就在于,八万四千法门,只不过为了度心而已。

寺庙这么清净,你能融进去吗?打坐的时候铺一个黄金垫子,你就能入定吗?所以六祖大师讲,“何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法”。这是很重要的,六祖大师一生就是为了表达这个。

佛性是不隔毫厘的,是通极乐世界、通佛国的,你只要找到自性就好了。找到自性有方法吗?没什么方法,能放下就行。智慧越高放下得越快,智慧高到最后,放下也不用放下,放下什么呢?

比如现在说入定,这有什么方法吗?“我入定,我要定”,你定吗?你是自己在喊自己,自己在打扰自己。但有什么好打扰呢,心本来就是清净的。那个躁动的心是怎么躁动的?有时候你去摁它也摁不了,就好像水上摁皮球一样。

因此,修行不能头上安头。你念“阿弥陀佛、阿弥陀佛”,但离开了清净自性去哪里念阿弥陀佛?所以,要不认识自己的心就等于砍掉头一样,要心外再去找佛,又像头上安了一个头一样。这都是古代祖师的比喻。

为什么禅堂很重要?我们一坐下来实际上就是禅堂一样的功用,就是宗门,个个看心;而一讲又是“教下”了,“教下”就是教你怎么看心。

Nourishment for the Mind

养心Slogan

频繁刷手机,我们的心灵很容易被碎片化,不要沉溺其中,学会自我节制,通过学习佛法来有效滋养并净化我们的心灵,一起回归心灵,保持身心灵的健康。

END.