大乘见地的显发——《正见·五》

点击图片观看精彩视频:《正见·五》

咒语——诸佛的心印

咒语,是佛的心印。我们念咒,就是在念佛的心印。但是佛的心印有了,我们有安止其中吗?如果没有,那这个印就是虚悬的,印不到你啊。

所以,并不是说一个人自己住茅蓬,会压分别念,就等于见道了,就可以菩提日日长了。《六祖坛经》里就有这样的典故,法达法师诵《法华经》已达三千部,他来礼六祖大师时却头不至地。一个没有开悟的人诵三千部《法华经》与开悟的人相比,不可同日而语啊。如果没有开悟,诵三千部很可能只是徒增我执而已。

所以,在佛教的历史上至少是发了菩提心、对于胜义的菩提能够体证的明心见性的人,才能够提咒语的。否则为什么一句“嗡玛呢呗美吽”,释迦牟尼佛还要勤苦地去求呢?

一个大菩萨有了正见,还要修百千三昧,这个时候是会有境界的。这时候就需要如来的印去印持。否则,三昧现前往往岔路很多,是很容易着魔的。

我们现在每天都念着咒,有时候我真是一边念一边觉得不好意思。在正法时代是不可能轻易让你听到一句咒语的。那时候,如果一位师父传授给徒弟一个咒语,那他这辈子就可以依着这句咒语了生脱死了。

体解大道

虽然禅宗里有一句话说“只问见地,不问行履”。但那是对有境界的人说的,因为有见地必然有境界。只不过境界现前的时候,我们要如印光法师所言“客路溪山任彼恋,故乡风月有谁争”,我们还是要保持在正念之中,在见地之中。

唐朝的时候,有人觉得自己觉悟了,于是便出去参学。到了一座寺庙里,方丈和尚就问他一句:“你到过浙江吗?”他就哑口无言了。“浙江”这两个字,在佛教的修行里是具有甚深含义的,是代表报身佛的。报身佛就是内在的气脉明点。

“你到过浙江吗?”这句话实际上是在问他有没有境界。证得人无我,是有境界的。虚妄的我执构成了“我”的边际。这一切的内、外,“我”和“我所”,都是我执的业力的外显,这是业报身的正报和依报。当证得无我的时候,“我”的边际会粉碎掉,境界就会现前。

所以,苏东坡最后要离开人间的时候讲了一首偈颂,“庐山烟雨浙江潮,未至千般恨不消。到得还来别无事,庐山烟雨浙江潮。”“庐山烟雨”指的是法身见地,“浙江潮”指报身修法。而人在这世间是万物之灵,如果这一生我们为人却不开悟,也没有境界,那就是“未至千般恨不消”啊。那如果证到了又怎么样呢?“到得还来别无事”,还是要平淡无奇地安住于这种境界之中啊。

人类文明的精华是大道。任何时代都有道,道本身是不增不减、坦荡荡长存于世间的。这世间无时无刻都充满了大道,只是能够识得大道、仰慕于道的人是很少的。

虚云老和尚的开悟经历

虚云老和尚的自传里,有一部分讲到他开悟了。

1895年,虚老五十六岁。那一年,扬州高旻寺准备连续打十二个禅七,虚老应众人之推举,前往高旻寺打七。下山至大通荻港后,虚老沿江而行,忽遇江水暴涨,无法行走。虚老准备乘船渡江,因严持不捉金钱戒,故身无分文,船夫竟鼓棹而去。不得已,虚老只好继续勉强沿江而行。后失足落水,随江流浮沉了一昼夜,漂至采石矶附近,幸亏被渔民救起,抬到附近的宝积寺。醒来之后,虚老口、鼻、大小便诸孔,皆流血不止。静养了几天之后,因怕错过禅七,虚老又强打精神,径赴高旻寺。

在高旻寺,虚老丝毫不提自己落水、患病之事。后来,职事僧遂令他代任禅堂职事,虚老因为体力不支,没有答应。高旻寺一向以家风严峻著称,凡请职事拒不就者,便被视为慢众。虚老因此挨了一顿香板。挨打之后,虚老病情益加严重,血流不止,小便滴精。但是他却默然顺受,毫不辩解。在禅堂里,虚老以死相抵,坚持坐香,昼夜精勤,澄清一念,以至不知身是何物。经过二十多天的猛利用功,他的病突然痊愈了。

后来采石矶宝积寺的住持德岸禅师送衣物来高旻寺供众,看到虚老容光焕发,大为惊诧和欣慰,于是将他落水之事告知了高旻寺大众。大众一听,无不钦叹。从此以后,禅堂里便不再安排他轮值做事。虚老因此得以一心修行,很快工夫大进,万念顿息,昼夜如一,身心轻快,行动如飞。

一天晚上放晚香的时候,虚老忽然睁眼一看,只见眼前光明一片,如同白昼,内外洞澈。隔墙还看见香灯师在小解,又看见西单师在厕所。再向远处看,江中行船、两岸树木,种种形色,无不一一了见。第二天,虚老向香灯师及西单师问及此事,果然如此。不过,虚老并不以此为意,只当是寻常境界而已。

到了腊月第八个禅七的第三个晚上,第六枝香开静的时候,护七法师例行给每位坐禅的法师上开水。当护七法师给虚老上开水的时候,不小心,开水溅在虚老的手上,茶杯随即掉在地上,摔碎了。就在此时,虚老顿断疑根,庆快平生,如梦初醒。自念出家漂泊数十年,此次若不堕水大病,得遇善知识教化,几乎错过一生,哪有今日悟道之事!于是作偈云:

杯子扑落地,响声明历历。

虚空粉碎也,狂心当下息。

又偈曰:

烫著手,打碎杯,

家破人亡语难开。

春到花香处处秀,

山河大地是如来。

虚云老和尚开悟经历

对我们的启示

虚云老和尚开悟的这一段经历,这么多年来我一直都在参悟。虚云老和尚过去生生世世以及此生出家修行的种种功德,在他精气神最衰落、我执最轻的时候,全部都显现出来了。所以,修行既要破除我执,还要利用我们的身体勤修福报、忏悔业障。如果罪业消了,福报增长起来了,那我执一破的时候,就像坛子里的豆子一样,“咵”地把坛子砸掉的时候,里面的豆芽就都发芽出来了,那就是豆芽菜了。

反过来说,如果没有广修福报、忏除业障,就如豆子里面的杂质、垃圾没有去掉,那就只是业种而已。这业种不单没有生命力、不会发芽,甚至还会烂的。这时候所说的去我执,不过是“咔”一声,把坛子砸了,然后露出一些烂豆子而已。

所以,我们佛教里修行也要看的。一位徒弟成长到什么时候,才能把他我执的罐子彻底地砸掉,让他里面的功德展现出来,这是需要师父去把握的。不能砸早了,砸早了也没用,很多时候还要指望这个臭皮囊去积累功德呢。

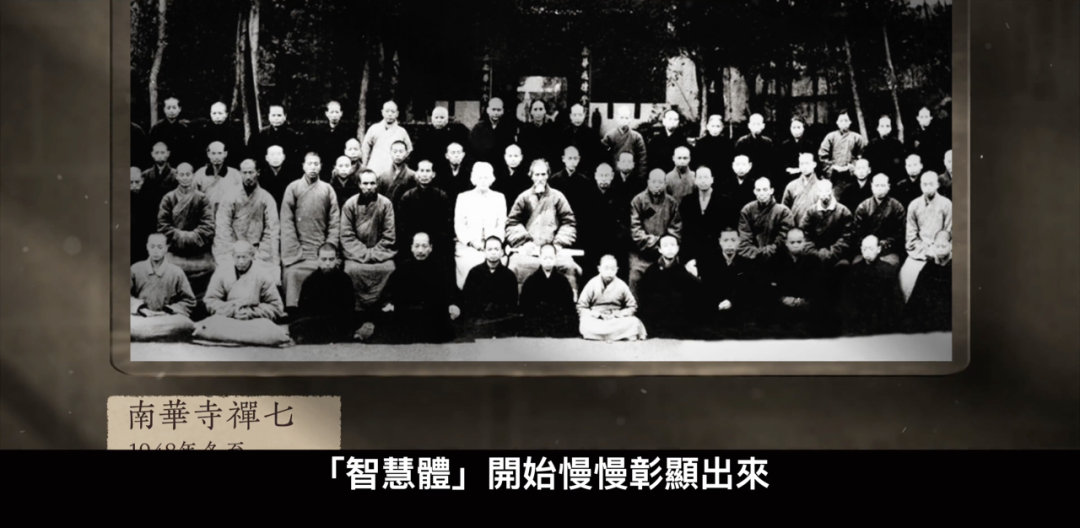

虚云老和尚,他是因为具备了这些前提,所以当他的精气神极度衰弱,神不能摄气,气不能摄精,就这样身体涣散之时,他还能单提正念,将生死置之度外,当他这样不被身体的虚弱所吓倒、依然忘我修行的时候,这种正念就将其过去的功德全部总摄起来了。并且,肉身越弱,他的功德身就越炽盛、越彰显、越现前。他的神经系统这时候就超越了他的我执,超越了他的第六意识和第七意识,然后他八识田里的功德就开始显现出来,那些虚妄的东西就开始尘埃落定,他的智慧体就开始慢慢地彰显出来。

此时另外的一个重要因缘是,随着采石矶宝积寺住持的到来,高旻寺常住知道了整个事情的来龙去脉,于是整个道场,对虚云老和尚又景仰、又赞叹,便不再安排他轮值做事。在全部僧团对他的加持下,所有殊胜的因缘都具足了。

这样,虚云老和尚就全然地把整个身口意都放在禅堂里用功。正如他自述里所讲的那样,“从此万念顿息,工夫落堂,昼夜如一,行动如飞。”然后一天夜里,忽然之间眼前就像大光明灌顶一样,然后他的松果体就苏醒了。这个时候十方圆明,般若的这种光明就开始现前,其肉体的、神经系统的遮障,时空的障碍、第六、第七、第八意识的束缚都不复存在了。此时,远近一切人事物,他全部了然于心。

在这种境界下,虚云老和尚依然还是提着正念,继续用功。在下午喝茶之时,即使做着很熟悉的动作,但他的心并不在喝茶上面,他还是在自己的正念里。然后,又是一个因缘现前,倒水的师父把开水倒到他手上去了,一倒到他手上,他下意识地一松手,杯子就摔在地上碎掉了。这一碎,不仅只是杯子碎了,他我执的边际也被彻底打碎了。

我执一破,前面已经现前的般若体性、般若空性的诸佛的智慧体,就完全成为他的身体了。所以,这个时候虚空粉碎,大地平沉。从此之后,六道轮回的这个“我”,凝结着这个虚妄的“我”的边际就被彻底打破了。当下,曾经身口意的种种业力、一切烦恼的气,都归入到般若空性的智慧状态里消失不见了,他也随之证得无漏了。这就是化烦恼为菩提之后的大光明现前。

此时,虚云老和尚忽然想到了很多年前,他三步一拜朝礼五台山拜到黄河边,当他大病缠身、命在旦夕之时,文殊菩萨化身成文吉来救他。等帮他调理好身体之后,文吉站在他面前,拿着一杯水,问他说:“这是什么?”他当时哑口无言,不知如何作答。

在禅堂里开悟的这一刻,虚云老和尚“歘”就到了那一个时间点。他想,如果现在他再问我,我就摔碎他的杯子,我才不被他这个俗汉给难倒呢。这个时候,文殊菩萨在他面前都叫俗汉啊,一个生命觉醒了之后是多么幸福啊!虚云老和尚这不是轻慢文殊菩萨,而是赞美文殊菩萨——文殊菩萨曾经来接引我,我这个俗汉不认识啊!

“你把这杯水唤做什么?”凡人只知道是水;在智者面前,这是全然的法界。所以,当他觉醒的时候,实际上最感恩的,是文殊菩萨曾经的接引和给予。他此刻明确地知道自己出家追随佛陀,多年来在各处所受的种种的苦,全部都没有白受;曾经千辛万苦走过的那么多的路,也都没有走错。自己所坚持的一切,在今天终于有了答案——诸佛菩萨没有欺骗我们,烦恼的巢穴我已经把它打破了,与诸佛同体的这种境界我亲证到了。

这也是一种或然率。

注:或然率,亦称概率,它反映的是随机事件出现的可能性大小。

刹那之间的顿悟,实际上就是一种或然。只是每个人的或然率是不同的。虚云老和尚出家、住山洞,乃至他后面修的那么多,那个时候他没这种或然率吗?他也有。他有时候会一下坐忘,一下得到轻安的境界,或者被某一个灵性触动,得到一种禅悦法喜。不过他的或然率比较小。

大乘见地的显发

对我们来说,当我们的我执很大,我们虚假的认知很厚重的时候,有时候刚有一点进步,学佛得到一点法益,这个或然率刚撕裂一个口子,回头就又弥合、恢复了,前面所得的后面又忘掉了。这就像壁虎一样,壁虎的尾巴随时能断,但它随时也能再长出来。

世间凡人的修行,乃至四禅八定,都有突破边际的时刻,只不过这种突破并不究竟。在四禅八定里面,当我们突破了初禅、二禅、三禅的边际,外面还有另外一层边际等着我们。所以,人外有人,天上有天,这跟禅宗所讲的是不一样的。

在禅宗里,当真正修到桶底脱落的时候,有的是印在小乘果位里面的。如果一个人过去世就是大乘菩萨,当他这一生突破了我执,突破这个时代众生业障对其身体的缠覆,他就能显发出大乘的见地。

如果我们的资粮足够深厚,如果我们有了这种智慧,那百千三昧我们都可以用。但目前,我们先要争取现前一个三昧,得一个正定。

——三参法师

END

佛教慧日微信公众平台

- 相关文章

- · 以种种身相根除众生痴暗(六)

- · “男儿膝下有黄金”,这个价值是由三宝决定的

- · 禅在低级的状态才是定,禅的高级状态是 ......

- · 道济禅师(济公)圆寂日——如今收拾归来 依旧水连天碧

- · 重建六周年纪念特辑 | 千臂千钵千释迦文殊师利菩萨

- · 如何“离苦”,如何“得乐”?

- · 以种种身相根除众生痴暗(五)

- · 佛法里,“缘”很重要

- · 什么是真正的精进?

- · 安静不是从外边找的

- · 重建六周年纪念特辑 | 古文殊寺的第一尊文殊菩萨

- · 复兴古刹六年,总是常常想起他……

- · 学佛以弥补生命之遗憾

- · 大乘菩提心的力量 ——《正见·四》

- · 以种种身相根除众生痴暗(四)

- · 【古寺重建六周年】 这份奉献,会成为我们以后生命的福祉

- · 让文殊菩萨的智慧,消除我们的烦恼!

- · 你家的地名叫什么?

- · 重建六周年纪念特辑 | 赴一场与文殊菩萨的盛大相约

- · 无常,是消极还是积极?