重建六周年纪念特辑 | 古文殊寺的第一尊文殊菩萨

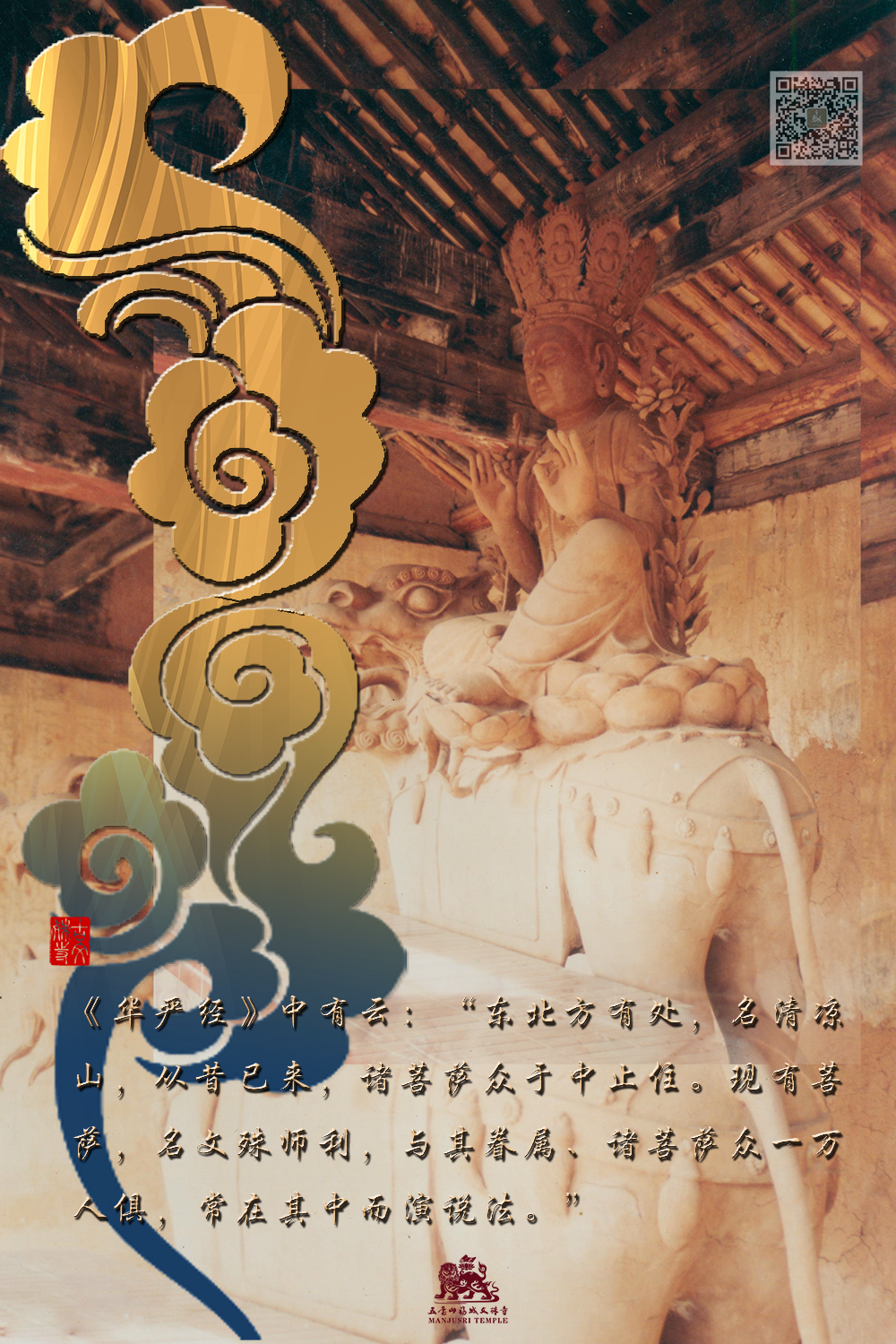

《华严经》中有云:“东北方有处,名清凉山,从昔已来,诸菩萨众于中止住。现有菩萨,名文殊师利,与其眷属、诸菩萨众一万人俱,常在其中而演说法。”

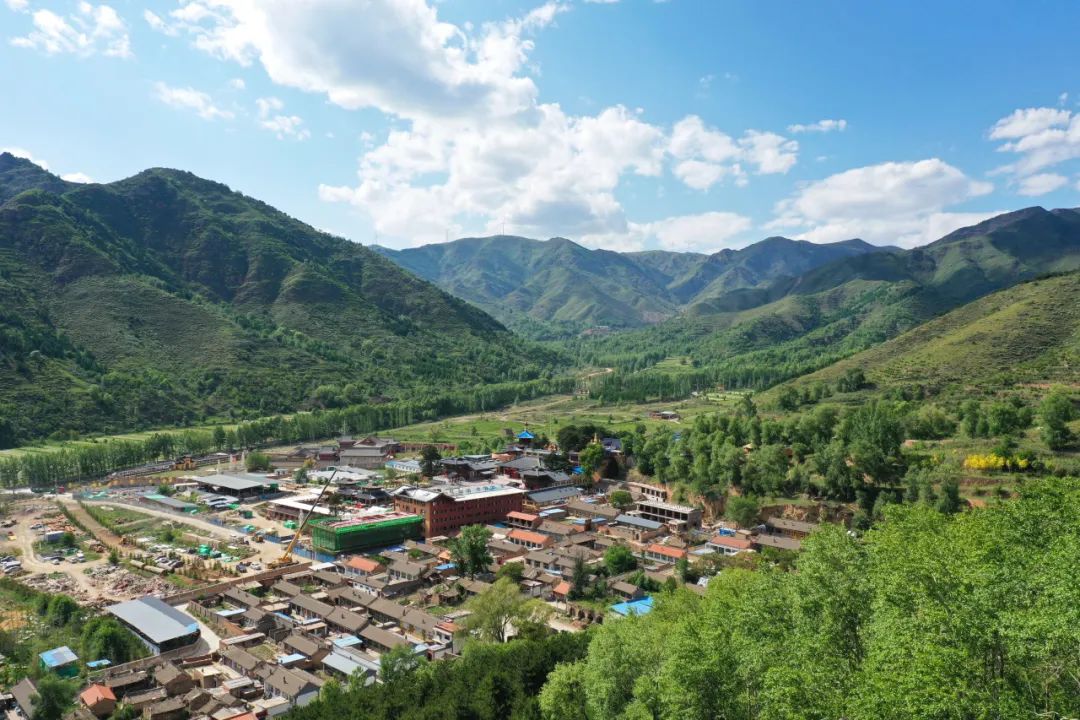

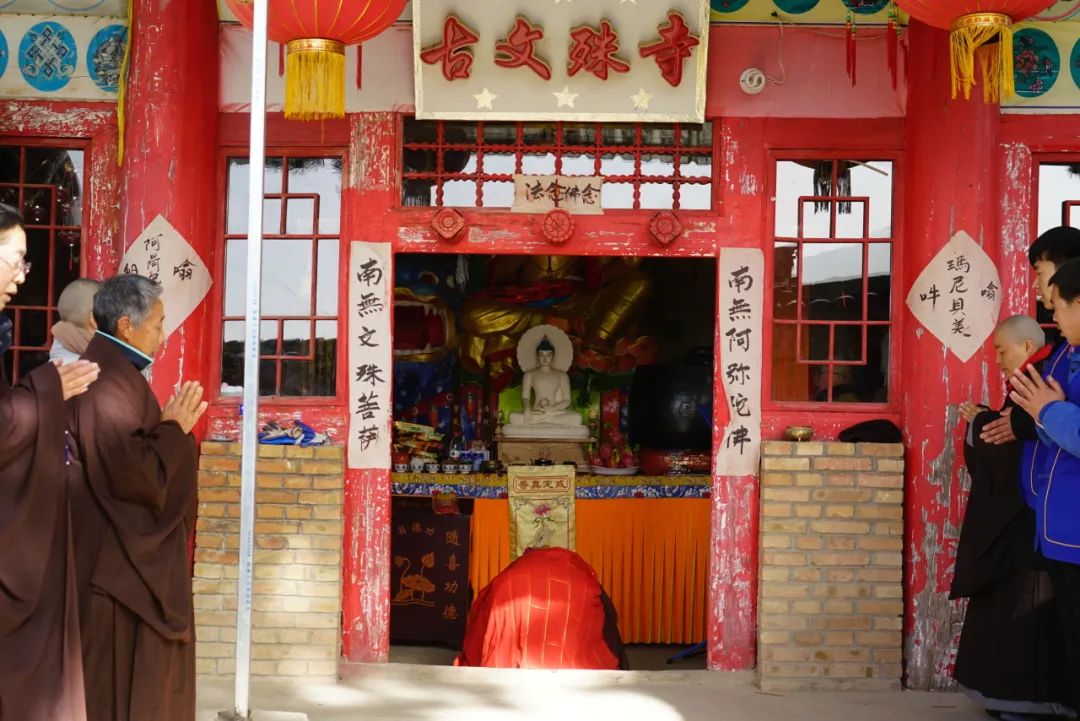

古文殊寺,居五台山古南门之麓,文殊菩萨曾化现贫女于此显现真迹。古寺于隋唐极其鼎盛,衰于宋辽战火,千年以来,几度荣枯。

2017年农历五月十五日奠基现场

2023年6月下旬

六年前的盛夏,农历五月十五日,古寺启动恢复性建设,而今宝刹初成,殿宇巍峨,其间的佛像,是古寺的又一庄严。眼前千姿百态的佛像,庄重、慈悲、宁静,让灵魂也慢下来,去感受那一份五台特有的清凉。

五台山作为文殊菩萨的道场,南门之麓的古文殊寺有多少尊文殊菩萨?又一个夏日,让我们一起开启“寻宝之旅”。

今天介绍的是古文殊寺的第一尊文殊菩萨像——老殿文殊。

拍摄于2000年

2017年,老文殊殿是古寺仅有的佛殿,殿内的文殊菩萨是唯一的圣像。

圣像通高3.9米,文殊菩萨头戴五佛宝冠,面相丰圆,眉目低垂,庄重典雅,慈悲安详。菩萨半跏趺倚坐,右脚放于莲座之上,左脚垂下,足踏莲台。

菩萨座下是一青狮,狮子身躯硕大,头部高昂,阔口大张,四脚如柱踏于莲台之上。

他默默不语,却用一种安定的力量告诉你,他在这里已经等待你很久、很久.......

提到这尊文殊菩萨,便不能忽视他所在的老殿,和殿内的千年龙松。

据史料记载,古文殊寺所处的地方,最早的时候叫福城,文殊菩萨带五百比丘、一万菩萨常住于此。佛教在中国逐渐兴盛起来之后,祖师大德在这里建了大福圣寺。隋唐时期,寺院是五台山最鼎盛的寺院之一,素有“九进院落,十方丛林”、“骑马关山门”之誉。

北宋时,杨六郎在这里打埋伏胜利,后改村名为伏胜村,寺院西北方还存有当年的穆桂英点将台。

莫高窟第六十一窟又名“文殊堂”,建于五代947-951年间,此窟西壁的巨幅五台山图,是敦煌壁画中规模最大的山水人物图,也是最大的全景式历史地图。

在这幅山翠叠嶂、古寺连绵的风华长卷中,堂皇宏伟的大福圣寺赫立卷轴中央。

在千年的历史风雨中,古寺几经兴废。殿内古松有1700余年的历史,它虬枝郚旋,挺秀青郁,已然成为古刹的护法。很多人初次看到古龙松时,会不禁怆然泪下,如同看到一位慈悲安详的千岁老人。

老殿、圣像、龙松,在五台的日月星辰中相互陪伴,默默等待着每一位与她有缘的人……

一滴松油

当他们来时,这份等待,就变成了见证。

那时,古寺破旧不堪,仅余几方小屋岌岌而立。僧人与义工居士们搭起了简易的彩钢板房,一入住,便在这尊文殊菩萨像的座前,向着十方法界,传出了晨钟暮鼓的嘹亮梵音。

老殿的殿堂太小,仅能容纳十几人,早晚功课的时候,很多的僧人和义工居士就得站在殿外。春夏秋冬轮转着,五台的气温也变换着,哪怕是冷得刺骨的深冬,也从未缺过一堂功课。

古松垂护之下,熹光渐渐舒展,直面这一份冷冽,求见文殊菩萨的心却愈加温热、有力。

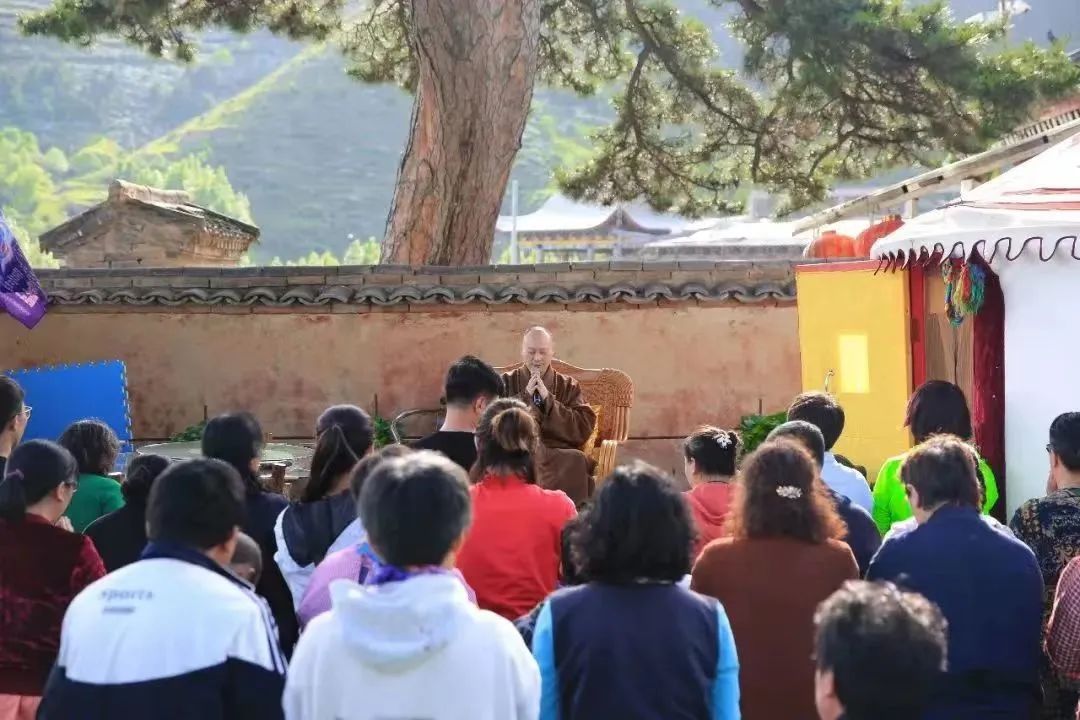

不久,老殿旁、龙松下,搭起了一顶帐篷,那是住持和尚的.......

山坡上、龙松下、瓦砾间,他们演畅妙法,乐此不疲,席地一坐,便是莲台。在文殊菩萨的怀抱里,清苦,悄然之间铸就出一份别样的庄严。

五顶开法席,

蔓陀花垂帘,

毗盧无来去,

胜缘造伽蓝。

在老殿、圣像与龙松的见证下,古刹初成,千年伽蓝盛况昭然,而人们心灵的道场,也日益恢弘、庄严。

扫码关注我们