简单易行的改变命运的方法

在佛教里,第一所由在家居士供养的寺院是给孤独长者所建的祗树给孤独园。

祗树给孤独园始建于释迦牟尼佛成佛后的第六年。给孤独长者为了供养佛,选中了波斯匿王的祇陀太子的一处花园。这里土地平正、树林郁茂,离城区不远不近,正得处所。

于是,给孤独长者请求祗陀太子将自己的花园卖给他,为佛陀建说法的精舍。太子不愿卖出心爱的花园,就为难给孤独长者,让他用黄金铺满园林来作价购买。如此昂贵的价钱并没有吓倒给孤独长者,他打开仓库,用所有的黄金来铺太子花园的土地。祗陀太子十分感动,于是发愿将园中的树木供养给佛陀,以此因缘,寺院建成之后命名为祗树给孤独园。

祗树给孤独园遗址

《贤愚因缘经》中专门描述了一个场景,就是给孤独长者他来为佛陀建寺院的时候,当时佛陀派舍利弗尊者跟他一起,因为舍利弗尊者非常精通建筑设计。当给孤独长者正在拉线的时候,舍利弗尊者就笑了,说:“你看,你刚起心动念要为佛陀建造精舍,六欲天中从四天王天一直到他化自在天,属于你的宫殿就已经现出来了。”

给孤独长者听了舍利弗尊者的话,问到:“六欲天中,哪层天最乐啊?”舍利弗尊者答言:“下三层天,色欲深厚,上二层天,憍逸自恣,只有第四层天,少欲知足,并有一生补处弥勒菩萨,于中止住,令法训不绝。”给孤独长者于是回答说:“我愿生于第四层天。”话音刚落,其余宫殿全部消失,只有第四天中宫殿湛然。

一念供养之心为什么会产生无量福德?原因就在于这种供养是以佛陀的圆满福报作为对境的。这其实也是我们建寺院的动机所在。在这个平台上,大家付出财力、物力、人力,不是佛得到了,而是我们自己得到了。

我们在三宝地里搬一块砖,这块砖刚拎到手里,天堂上我们的宫殿“呼呼呼”就已经矗立在那里了,就这么大福报啊。我们为自己建,付出多少也没这个果报的。因为为自己建设的房屋,它仅仅是物理层面的建筑物,其本身没有其它含义的。而三宝地里的建筑,是我们为佛建的,这不仅是建筑物,同时它还具有道德属性。

前几天,有一位云南的领导来参访,他跟我介绍说,在他的家乡有个地方名叫“祥云”。我当下就联想到,云是一种自然现象,而祥云则是人文的瑞相。圣贤出世,有祥云覆顶;圣贤治世,会日月丽空,五风十雨。当人类广修道德的时候,天地都会降下吉祥。

如果拥有了这种价值观念,我们就会发现,人的思想、人的行为是跟天地连在一起的。这也是我学佛过程中非常大的一个动力。当我读到《三字经》里面的“天地人,三才也”,因为我从小没有受过这方面的教育,所以我当时很迷惑——人这么渺小,怎能与天地并称呢?后来,通过修学佛法, 我才逐渐明白其中的深意。

我们每个人都要反思自己,我们学习过有关心灵、有关生命、有关大道的内容吗? 就连我们每天自以为司空见惯的建筑物,其实我们都不懂它们的内涵啊。中国的建筑是跟道德连在一起的,中国的建筑里是有青龙、白虎,有风水的,是有天地人的含义在里面的。为什么大殿要挑角?因为挑角是奉天的。古代皇帝颁发圣旨的第一句话就是“奉天承运”,我们的建筑是有奉天承运的这种气场的。

但是,现在我们都不懂这些道理了。就像现在很多人会来寺院,但大多数人都只是香客,只是结了佛缘,有多少人能有福报深入堂奥,系统地学习佛法,了达佛法的真实义呀!

佛教是有温养之气,有君子之风的,佛法是有珠圆玉润的那种润泽之气的。佛法就像玉一样,是可以养人的。我们现在身处寺院,有没有感觉到这种气啊?这叫道气,它是非常养人的。所以,寺院是要有门槛的,寺院欢迎追求解脱的人,如果只是为了采气长养自己,其因果是很惨烈的。所以,佛门的便宜是不能占的。

面对善良时,我们应当俯首,对佛菩萨,我们则要把自己的整个身心都放下。因为,佛菩萨是神圣的,面对圣贤我们要有相应的态度的。看到圣人、看到有道德的人没有恭敬之心,这是有过失的;看到老人倒地不扶,看到弱势的人不伸手帮助,也是有过失的。

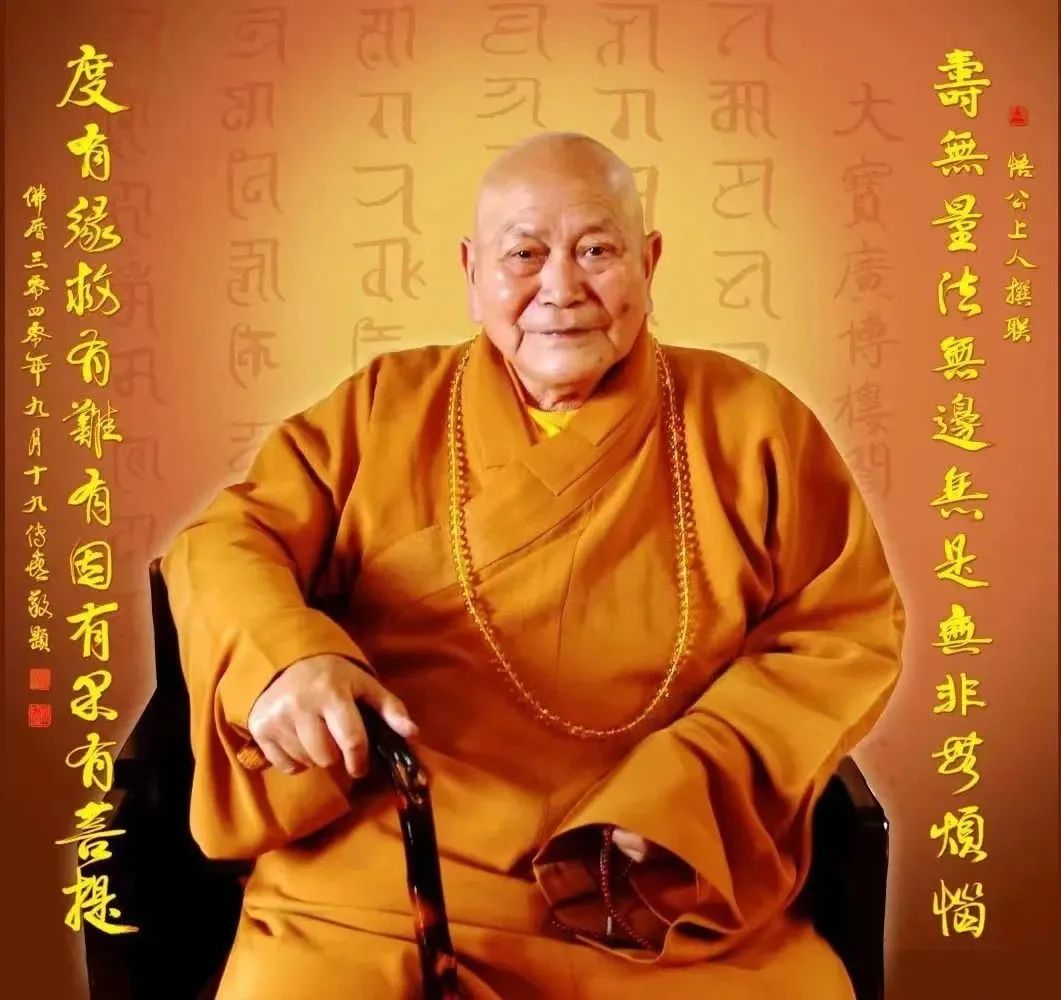

为什么我们要把我师父的照片摆放在法堂正前方?就是因为他老人家是有道有德的,照片中的师父已经八十多岁了,但他的脸还是那么干净,眼神还是那么清澈。面对这样的老人家,如果我们具有恭敬之心,每天看到对我们都是有加持的啊!

同样地,在圣地,我们的所作所为也要与圣地的神圣性相匹配。比如,在佛殿里是要脱帽的。在中国的传统文化里也不是到哪儿都能戴帽子的,见到长辈都是要脱帽的。但是,目前很多人已经不懂这些规矩了。而现在,有幸修学到圣贤之道,我们就要全方位地提升自己的文化道德修养。

所以,在这个文殊菩萨为我们化现在人间的圣地,虽然看似我们只是在搬砖头建寺院,实际上在这个过程当中,我们的身心灵都在快速地成长,我们在成就我们每一个人的人生。我们对佛法要有这种文化自信,我们要相信,只要动机良善,只要我们怀着虔诚的心投入进来,我们每一个人的命运必将因此而改变。

── 三参法师

佛教慧日公众平台