菩萨在哪儿?

佛法的功德力是超时空、内外透澈的,现前的就是解脱的力量,所以佛法宏开八万四千门。八万四千门都是佛陀开的吗?祖师能不能开?

六祖大师是一个苦行的,在家时候,就能够不畏艰辛。当别的小孩子都去读书、被家里宠爱的时候,他就已经挑起了养家的重担。小小年纪,深山里砍柴,挑着运下山,吆喝着去卖,然后换几文钱,再去买米,给妈妈过日子。这么勤劳的一个小孩,天地善神喜欢他、怜悯他,也加被他。

他虽然没有学佛法,但是他有无我利他,有忍辱、精进。一个菩萨来到世间,虽然还没接触佛教,但他的生命里就已经流淌着对生命的感受、悲悯,责任和驾驭,用自己的良知去展现生命的状态。

所以不是送柴时听到《金刚经》,他才顿然学佛的。一个菩萨刚出生,就有高僧来给他起名字,他生命的每一步的成长都是不一样的。不是突然听到《金刚经》就开悟了,是他心里本身就有《金刚经》的智慧,是与生俱来的。所以一听到马上就懂,一听即悟,一悟千悟,一悟到底。“菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。” 这是六祖大师第一首偈颂,这首偈颂彻天彻地,究竟了义。

弘一大师临命终时候才写下“天心月圆,华枝春满”。六祖大师第一首偈就“天心月圆,华枝春满”。“菩提本无树,明镜亦非台”,多圆啊,多皎洁的光明啊;“本来无一物,何处惹尘埃”,多少的解脱自在!诸佛的智慧和盘托出,诸佛度众生的本末究竟全在其中。

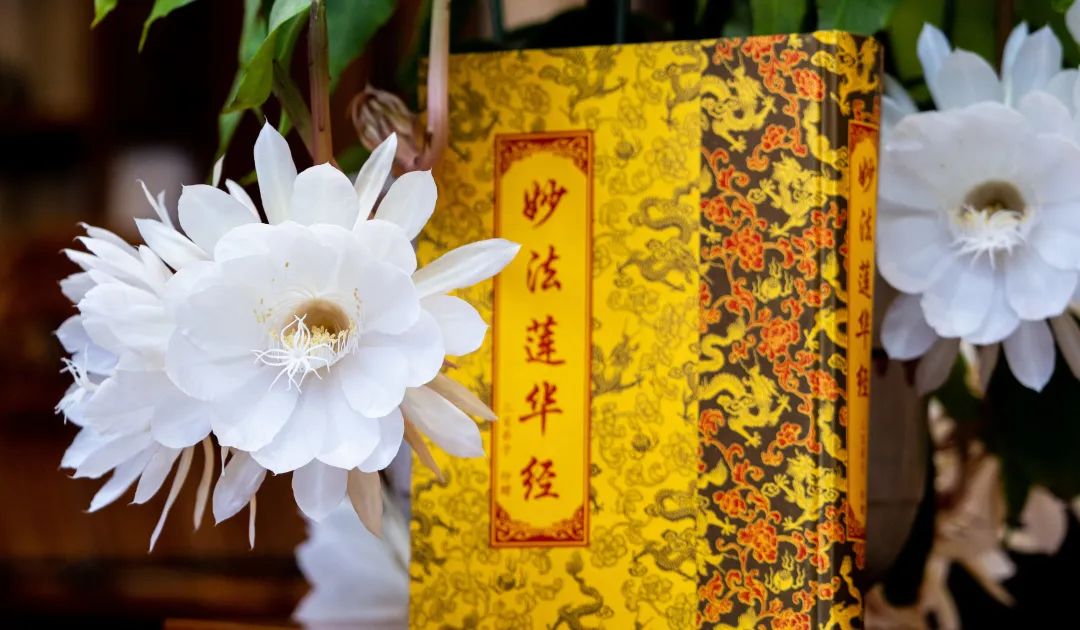

《法华经》:“如是因,如是缘,如是果,如是本末究竟”,一个偈颂全部具足。正是因为有这样的胸怀和智慧,他做一个普通人、佛弟子、行者、居士,都不仅仅是尽心尽力,而是有一百分的力量用一百二十分。那二十分从哪来?找一块石头挂腰上,这样子的为三宝啊。三宝是他头等大事。这个精神就是祖师的精神、卢行者的精神,这就是菩萨。

唐朝时候,有一位学佛的居士,游走天下,到处参访高僧找菩萨,后来有一位师父说:“我告诉你菩萨在哪儿。”他说:“菩萨是谁?”“你回家就知道了。”“回家?”“对呀,回家菩萨会现身。”他说:“你告诉我菩萨有什么特征,到时候不要错过。”他说:“散乱着头发,倒拖着鞋的,那就是菩萨。”他听了之后日夜兼程往家赶,到家已经半夜了。敲门时候,老娘问:“谁呀?”他说:“我回来了。”儿子出门好几年,今天回来了,老娘连灯都来不及点,头发披散着,倒拖着鞋,突噜突噜就跑上来了,门吱嘎一打开,披散着头发,倒拖着鞋,不就是师父说的菩萨吗?原来妈妈就是菩萨。

我们也是,到处找菩萨,“文殊菩萨呢,显给我看一下呀。”实际上我们每一个人的高尚的精神,就是菩萨的精神。

六祖大师在所有的过程当中都是苦行,修行是苦,弘法是苦。所以五祖大师才会把衣钵给他,他说一个为捣米不惜肉身的人,一定能肩负弘法的重任。肩负着救度众生的伟大事业的人,一定不能自私自利,要把这个事业当成生命一样,甚至超过生命。

六祖大师就是《药王菩萨本事品》里的药王菩萨精神的映现。每一位菩萨都是这样的,菩萨摩诃萨全部有这个精神。

在大乘经典里,佛陀还特意讲到,不要自己很精进、持戒地修行,就去随意评价批评别人,别人很多是菩萨的。康熙皇帝来五台山,看到山上水池子里一个出家人在洗澡,很生气,马上就从侍卫那边拿个箭,一箭射过去,“哗”,没了,奇怪了,那箭呢?箭也没了。到菩萨顶拜的时候,一看文殊菩萨带根箭在那里呢。这皇帝倒地就磕头,“菩萨菩萨,我大不敬啊”。

佛陀制定的所有参照自己、管自己就行。这是佛陀跟自己的契约,别去衡量别人。信佛以后,我有一个准则,尽量做到不要一见人就去讲佛法。那还要不要弘法?要!要对他的机,用他喜欢的方式。没讲一个佛字,让他明白佛法了,那多高明。不要一看到人就满嘴佛言佛语,别人听都听不懂。对一个普通人说“不可思议”,真是“不可思议”。

要把自己修炼到身口意都是功德,一句话都不说,人看到都喜欢,就拉近了跟佛的距离,这个才是本事。经书里的词语,普通老百姓是不懂的,见人就讲会让人觉得怪怪的。所以要善巧地,虽然一个佛字没提,但却能够让人开一点智慧,能对僧人生起敬意,这需要大家很细腻地去做。

佛陀给我们的,我们自己慢慢好好消化,不是把这些戒学、定学、慧学去衡量别人的。师父是传戒的大师父,我是他亲徒弟,又是侍者,入室的弟子,跟了师父十三年,他竟然都不对我讲太多这方面的。为什么?实际上很重要,师父一直保持着的就是《法华经》的境界,法华圆教的见;也是六祖大师的一句话:“若不识心,学法无益。”

核心就是佛心、人心,要知道“心”。“心”知道了,里面就有戒;知道“心”了,将心比心就知道什么该说、什么不该说,什么该做、什么不该做,分寸就有了——行为分寸、语言分寸、身口意的分寸有了,小乘、大乘、果乘的分寸都会有的。

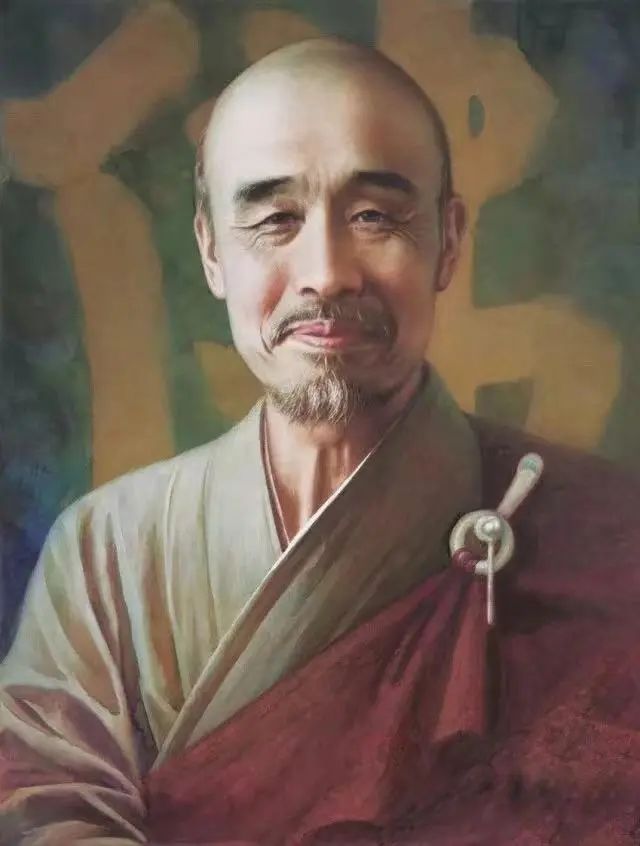

——三参法师

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行