【道宣律师与天人的对话】古籍中记载的隶书与篆书之来源

华夏文明自有文字以来,字形皆不断演变、扩充,每一个字都有很多种写法,比如篆、隶、楷、草、真、行书等,这些汉文字体为中华文化艺术之瑰宝,蕴含丰富用意与美感——行书之流畅、隶书之端庄、草书之潇洒、楷书之严谨……书香代代相传,既是为智慧觉悟之外化,是传承文明之重要的组成部分。

天上一日人间百年,天人跨时空解说汉字传承。

唐代祖师道宣律师持戒精严,曾感得天人来护持、护法,因此有佛门著作《道宣律师感通录》传世,收录了道宣律师与费氏、陆玄畅、王氏等天人的对话。

其中,提及了书法中常见的字体隶书和篆体,现在通识隶书为秦代李斯所发明,但据此书内容,可对中华传统古代字体根源发展出新的推论——自遥远的迦叶古佛时期可能已有隶篆二体,而先秦以来所传的隶篆汉字诸体为近代远承。

《道宣律师感通录》节选一

(道宣律师)初问佛事:益州成都多宝石佛者,何代时像从地踊出?

(费氏天人)答:蜀都(成都旧名)元基青城山上,今之成都,大海之地。昔迦叶佛时,有人于西洱河造之,拟多宝佛全身相也,在西洱河鹫头山寺。

有成都人往彼兴易,请像将还,至今多宝寺处,为海神蹋船所没。初取像人见海神于岸上游,谓是山鬼,遂即杀之。

因尔神瞋覆没,人像俱溺,同在一船。其多宝旧在鹫头山寺,古基尚在,仍有一塔,常有光明。……(西耳河鹫头山寺遗址)其地西去巂州(今四川西昌市)二千余里,闻去天竺非远,往往有至彼者。

自下云云。至晋时,有僧于此地,见土坟随出随除,怪不可平,后见坼(意:裂)开,深怪其尔,乃深掘丈余,获像及人骨在船,其髅骨肘胫(意:肘骨与胫骨)悉皆粗大数倍,过于今人,即迦叶佛时,阎浮人寿二万岁时人也,今时劫减,命促人小,固其常然,不可怪也。

初出之时,牵曳难得,弟子(此处费氏天人指自己)化为老人,指撝(意:指挥挖掘)方便。(晋僧挖出的正是在迦叶佛时在此处翻船的成都人,与他当时运送的多宝佛像和船体残骸)

须臾至周,灭法暂隐,到隋重兴,更复出之(北周发生灭佛事件,佛像直到隋朝才重见天日),蜀人但知其灵从地而出,亦不测其根源,见其花趺(指佛像的莲花座)有‘多宝’字,因遂名焉,又名’多宝寺‘。”

“余(道宣律师)问:多宝字是其隶书,出于亡秦之代,如何迦叶佛时,已有神州书耶?

(费氏天人)答曰:亡秦李斯隶书,此乃近代远承。隶书之兴,兴于古佛之世。

见今南洲四面千有余洲,庄严阎浮,一方百有余国,文字言音,同今唐国。但以海路辽远,动数十万里,重译莫传,故使此方封守株柱,不足怪也。

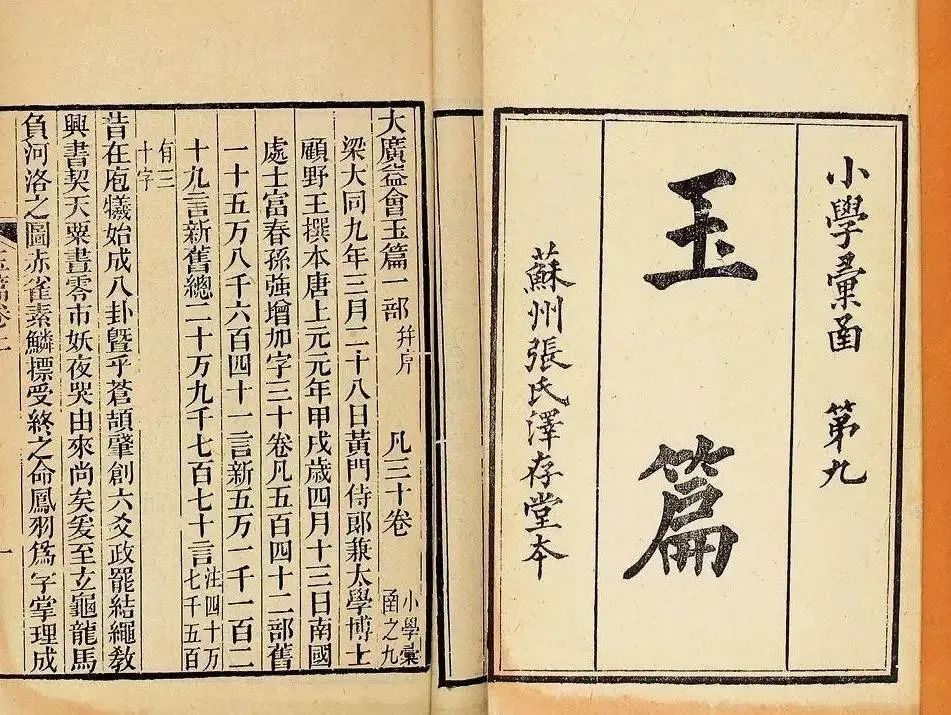

师不闻乎?梁顾野王,太学之大博也,周访字源,出没不定,故《玉篇·序》云:“有开春申君墓得其铭文,皆是隶字。’检春申是周武六国同时,隶文则非吞并之日也。

此国篆隶诸书,尚有茫昧,宁知迦叶佛时之事。决非其耳目之所闻见也。”

01

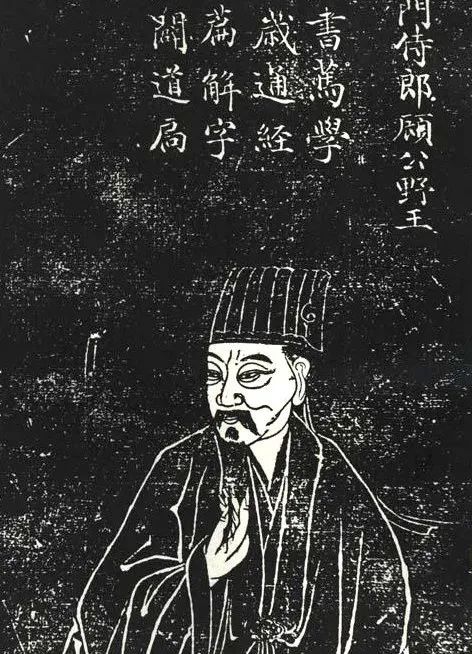

梁顾野王:公元519年-581年,南朝梁陈文字训诂学家、史学家,梁武帝时太学博士,著《玉篇》,为现存最早的楷书字典。

02

春申君:公元前314年-前238年,又名黄歇,曾任楚相,封为春申君。与魏国信陵君、赵国平原君、齐国孟尝君并称为“战国四公子”。

左右滑动查看更多

《道宣律师感通录》节选二

(道宣律师)又问:涪州相思寺侧,多有古迹,篆铭勒(意:雕刻)之,不识其缘。此事云何?

(天人陆玄畅)答曰:此迦叶佛时,有山神姓罗,名子明,蜀人也。旧是持戒比丘,生憎破戒者,发诸恶愿:’令我死后,作大恶鬼,啖(意:吃)破戒人。‘因愿受身,作此山神,多有眷属,所主土地,东西五千余里,南北二千余里,年啖万人已上。

此神本僧为迦叶佛兄,后为弟子,彼佛怜愍,故来教化,种种神变,然使调伏,与受五戒,随识宿命,因不啖人。恐后心变,故佛留迹。

育王(指阿育王)于上起塔,在山顶,神便藏于石中。塔是白玉所作,其神现在,其郭下寺塔,育王所立。见付嘱仪中。”

以字载道,依悟描形,中华文字的每一个字体都有其独到的标准,比如篆体,就有大篆、铁线等分类,皆包含传达着文化个性,代表着中华文明经过几千年的积淀后,深厚的人文修养与民族智慧。

继承好这些字形字体,也是在向悠远的历史之中积淀储藏的,如远古、正法时代等借助不同优秀文化时期的力量祈祷,来平衡加持我们这个时代与每一个人。

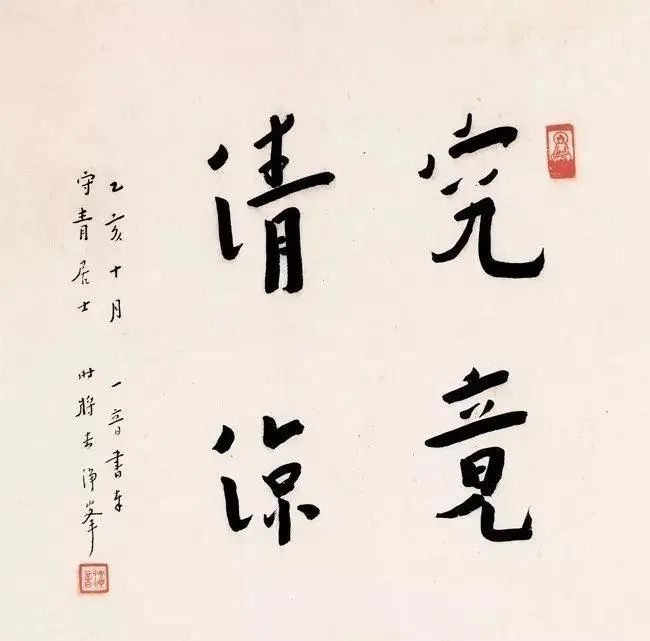

|篆隶书法|

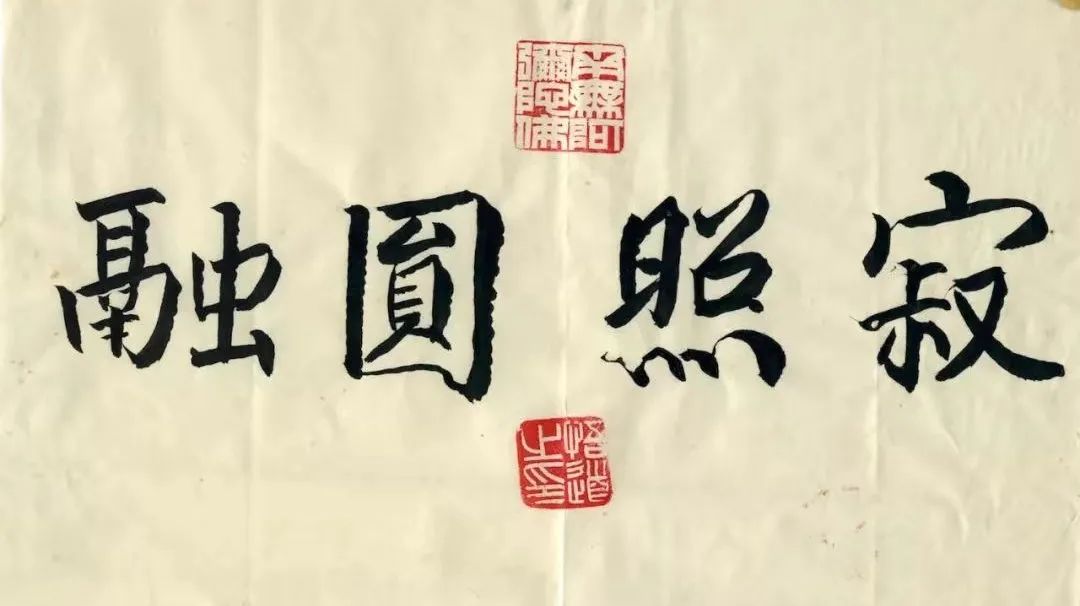

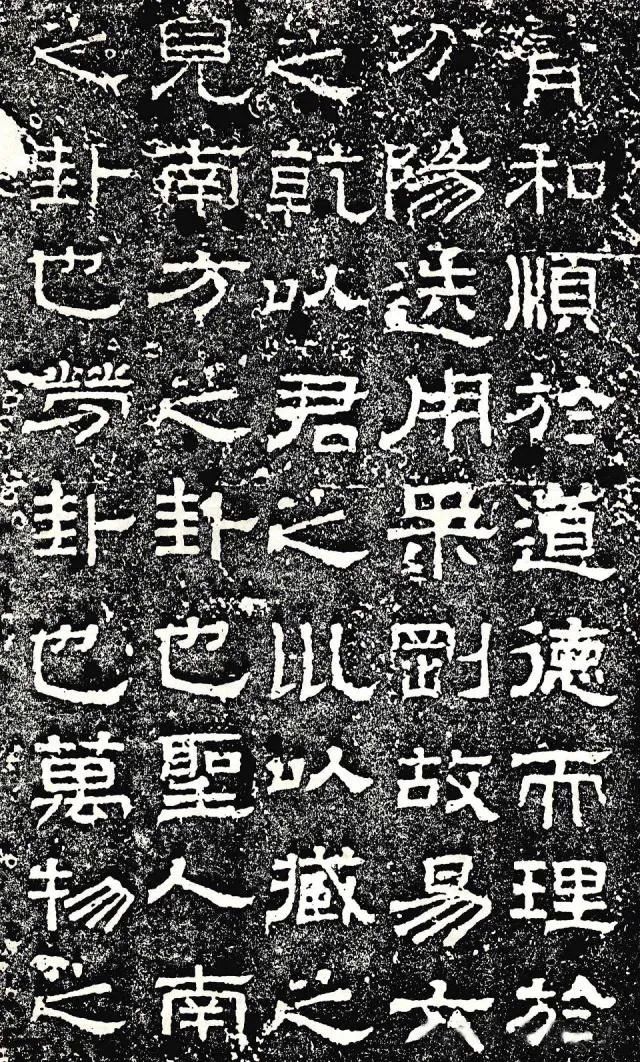

篆书体式排列整齐,行笔圆转,线条匀净而字形修长,构成上密下疏的视感,笔画均呈粗细划一的状态,给人以纯净平衡的美感。

从广义上说,则包括隶书以前的所有书体,以及延属的如金文、石鼓文、六国古文、小篆、缪篆、叠篆等。狭义的篆体主要指大篆和小篆。

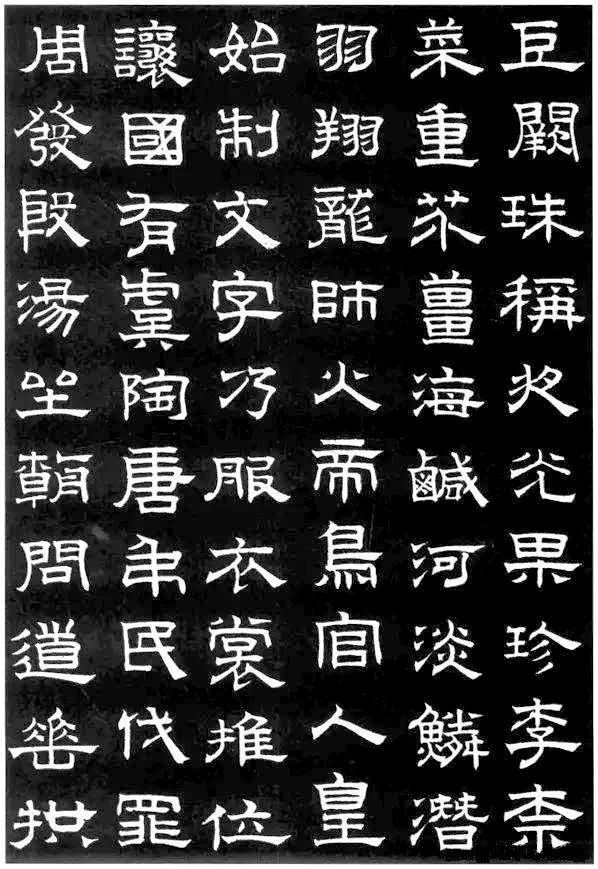

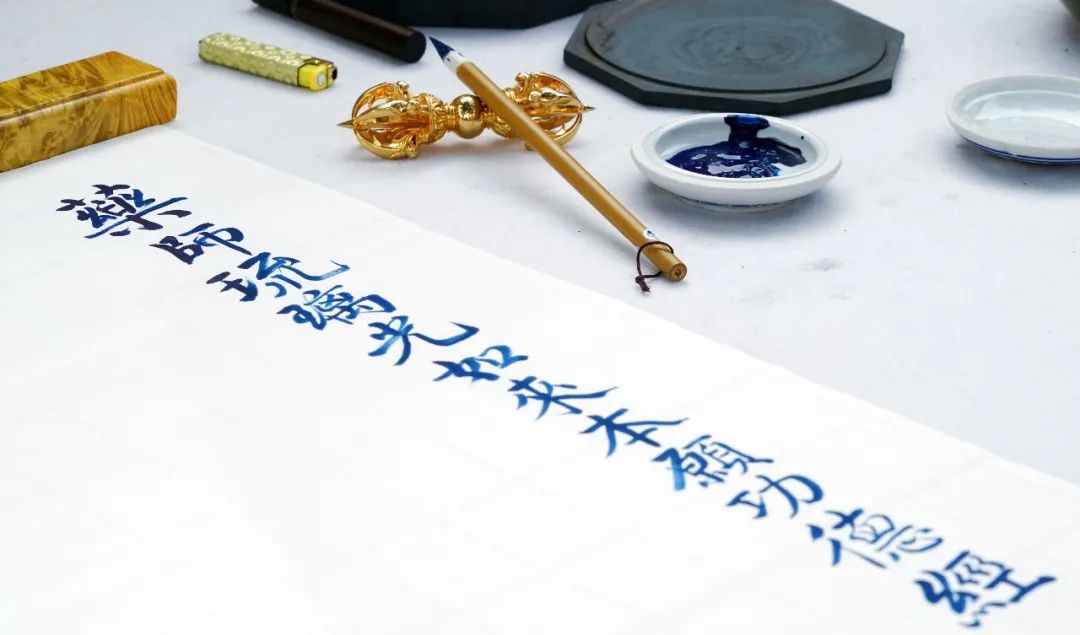

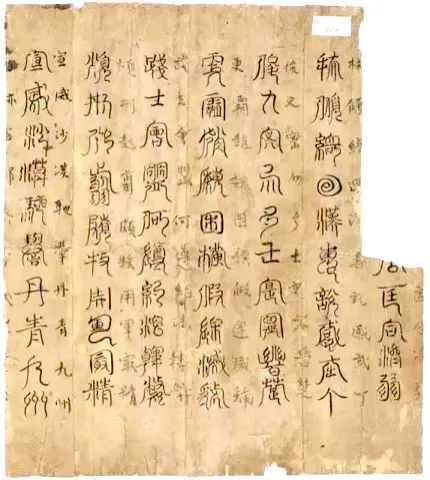

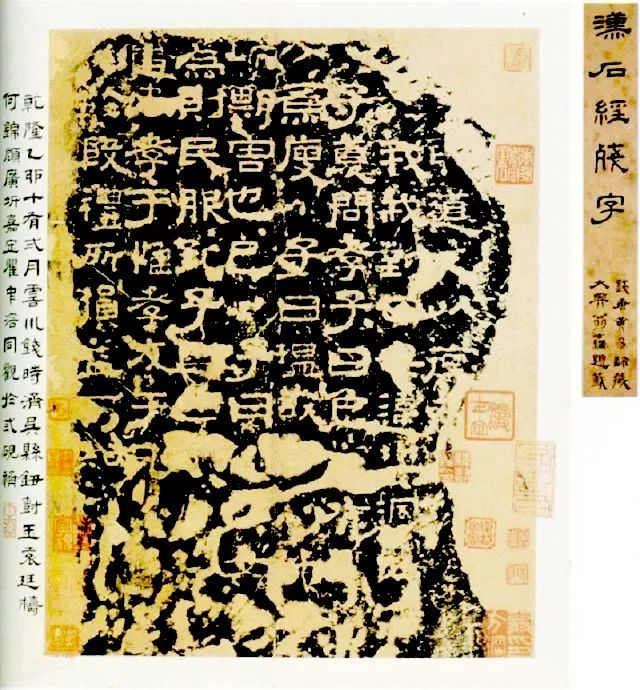

敦煌出土《篆书千字文》(部分)

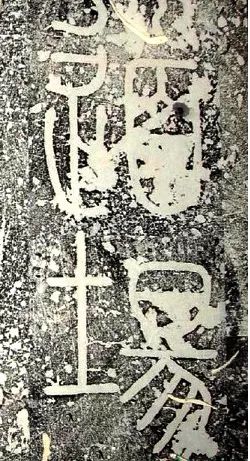

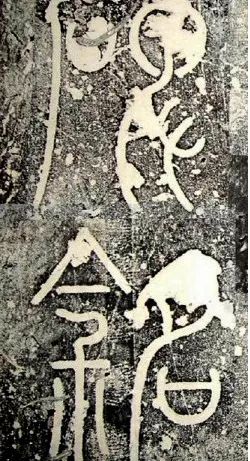

隋代《智者大師修禅道场碑铭》(篆体),又名《修禅道场碑铭》,现存浙江天台山智者塔院,也称塔头寺,是佛教天台宗著名石碑,碑文详述了智者大师事迹及传授世次。

其中碑额题字“修禅道场碑铭”,为篆书,径3寸4分。

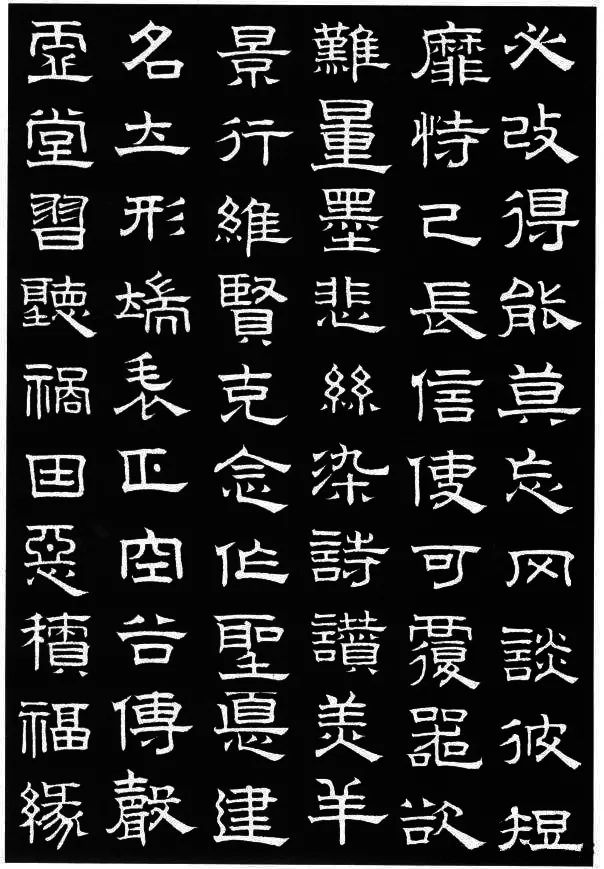

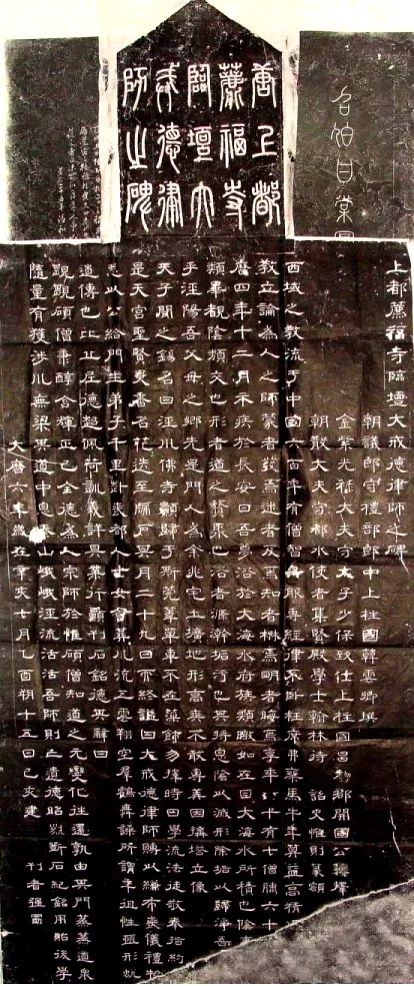

《唐上都荐福寺临坛大戒德律师碑》

为唐代隶书大家韩择木所作

隶书古朴庄重,对后世书法有不可小觑的影响,书法界有“汉隶唐楷”之称。

字形化圆为方、化弧为直,波磔明显,可分为秦隶、汉隶,横长而直短,整体略呈长方形,讲究“蚕头雁尾”、“一波三折”。隶书之美,厚重凝聚、庄严典雅。

蔡邕 (133-192),东汉时期著名文学家和书法家,陈留郡圉县(一说为河南尉氏县、也有说法为河南杞县)人,

著名才女蔡文姬之父,有“蔡邕书骨气洞达,爽爽有神力”的美誉,传世的隶书作品有《熹平石经》。

东汉蔡邕《隶势》有云:“或穹隆恢廓,或栉比针列,或砥平绳直,或蜒胶戾,或长邪角趣,或规旋矩折。修短相副,异体同势。

奋笔轻举,离而不绝。纤波浓点,错落其间。若钟簴设张,庭燎飞烟。崭岩嵯,高下属连。似崇台重宇,增云冠山。远而望之,若飞龙在天;近而察之,心乱目眩。奇姿谲诡,不可胜原。”

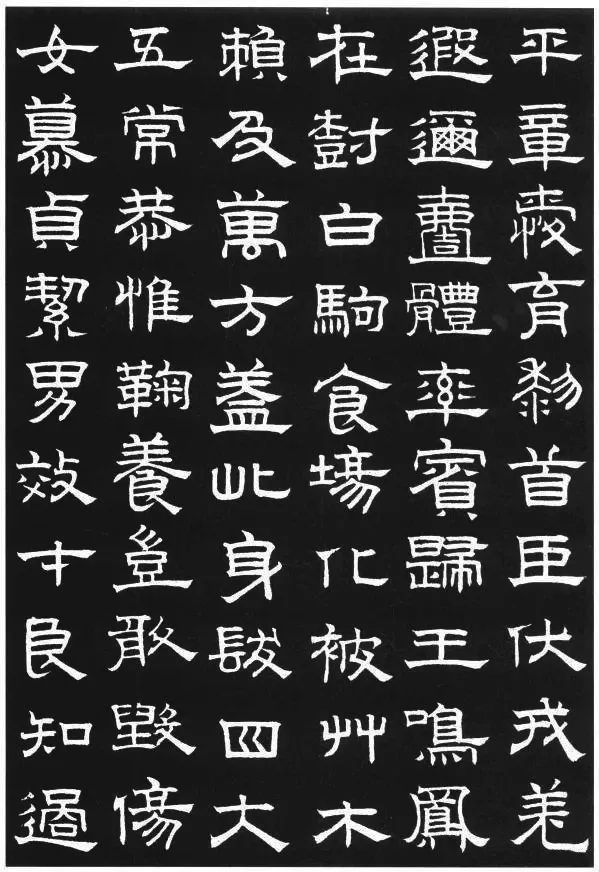

《 千 字 文 》(节选)

文:南北朝 · 周兴嗣 | 书:元 · 赵孟

千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。

梁武帝(502—549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。

《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。

滑动查看千字文

赵孟頫(1254 -1322),元代著名书法家、画家、诗人,号松雪道人,浙江湖州人,其书风遒媚、秀逸,结体严整、笔法圆熟,创“赵体”书,传世隶书作品有《隶书千字文》等。

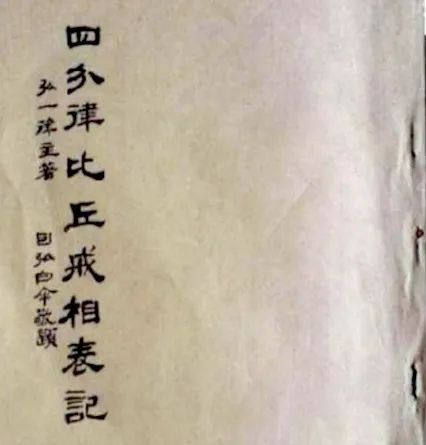

1921年,弘一大师用了三年时间,其间修《谢客启》一封闭关半年,6月出关的同时《四分律比丘戒相表记》(封面字体为隶书)初稿成。

如同著名教育家叶圣陶先生所说,弘一法师的字好比一位温良谦恭的君子人,不亢不卑,和颜悦色,在那里从容论道。

“就一个字看,疏处不厌其疏,密处不嫌其密,只觉得每一笔都落在最适当的位置上,不容移动一丝一毫”,结构极其准确和严谨。

无垢清净光 慧日破诸暗

能伏灾风火 普明照世间

回 向

文殊师利勇猛智,普贤慧行亦复然,

我今回向诸善根,随彼一切常修学。

三世诸佛所称叹,如是最胜诸大愿,

我今回向诸善根,为得普贤殊胜行。

扫二维码

关注佛教慧日微信平台