《楞严经》讲记七处征心之五:你的心在随所合处吗?

楞严经讲记

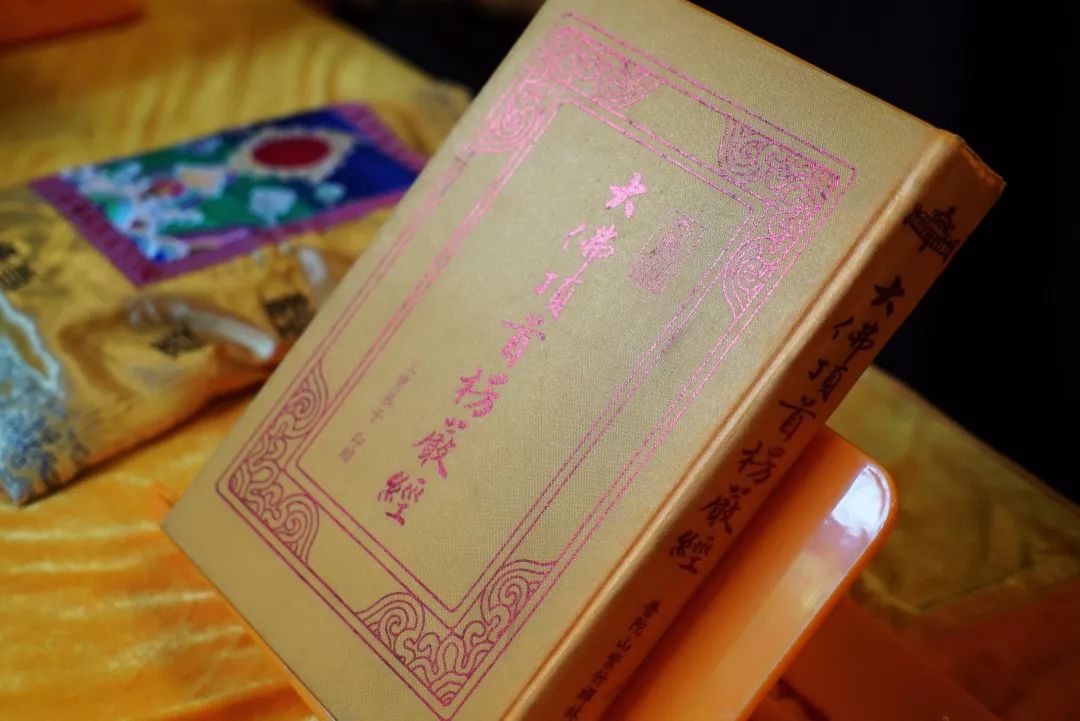

《大佛顶如来密因修正了义诸菩萨万行首楞严经》

七处征心之五:你的心在随所合处吗?

视频:《楞严经》七处征心之五:你的心在随所合处吗?

“阿难言,我尝闻佛开示四众,由心生故,种种法生;由法生故,种种心生。我今思惟,即思惟体,实我心性。随所合处,心则随有,亦非内外中间三处。”

这时候阿难尊者想到,以前佛为四众开示时说过,“由心生故,种种法生;由法生故,种种心生。”尊者之前说的都是自己思维出来的,现在他要引用佛曾经说过的道理。

那这个心在哪里呢?阿难尊者说,我现在想,我这个思维的本体就是我的心性,遇着什么因缘,与这个因缘合起来,就有了心。这个心无处不在,不一定在内、在外或者在中间。

“佛告阿难,汝今说言,由法生故,种种心生,随所合处,心随有者。是心无体,则无所合。若无有体,而能合者,则十九界,因七尘合,是义不然。”

世尊对阿难尊者说,你现在认为心是与各种因缘相合才产生的,那这个心有没有体?如果心没有体,怎么去和因缘相合?如果没有体还能相合,那十八界就变成十九界、六尘就变成七尘了(六根、六尘、六识合为“十八界”,如果心没有体还能与因缘相合,就又多出一尘,变成“七尘”、“十九界”),这是不可能的。

“若有体者,如汝以手自挃其体,汝所知心,为复内出,为从外入?若复内出,还见身中;若从外来,先合见面。”

“挃”是抓的意思。如果心是有体的,那当用手来抓自己的身体时,我们的心要去和这个因缘相合,这个心是从身体里面出来的,还是从外面进来的?如果是从里面出来的,就应该能看到身体的内部;如果是从外面进来的,就应该先看到自己的脸。

“阿难言,见是其眼,心知非眼,为见非义。”

阿难尊者就跟世尊辩解,能见的是眼睛,能觉知的是心,两者功能不同,不能用眼见的情形来形容心。

“佛言,若眼能见,汝在室中,门能见不?则诸已死,尚有眼存,应皆见物。若见物者,云何名死?”

世尊还是心平气和地问阿难尊者,如果有眼睛就能见的话,你在房间里,这房间的门能看见吗?(这里世尊以房门比喻眼睛)说得更简单一点,一个人死后,眼睛还在,这时候的眼睛还能看见东西吗?如果还能看见,那就不叫死了。

“阿难,又汝觉了能知之心,若必有体,为复一体,为有多体?今在汝身,为复遍体,为不遍体?”

心没有体还能和因缘相合是不可能的,那如果心是有体的,这个心是一体的还是多体的?乃至当这个心在身上时,是只在身体的某个部位还是遍布全身?

“若一体者,则汝以手挃一支时,四支应觉。若咸觉者,挃应无在。若挃有所,则汝一体,自不能成。若多体者,则成多人,何体为汝?”

如果这个心是一体的,那当我们用手来抓另一只手时,我们全身都应该能感觉到。但是实际上并不是这样的。如果抓一处而全身都有感觉,那我们抓的这个地方,本身就失去它的意义了。如果只有被抓的地方有感觉,那这个“一体”就不能成立。

如果这个心是多体的,那我们岂不是变成多个人了吗?哪一个体是我们自已呢?

所以可以看到,只要我们是凡夫,只要我们的知见没有明了,我们的想法还都只是分别妄想。当你心里坚持“一”的时候,其实这在现实中并不是真理,它是不能成立的;同样,当你执着多体的时候,它也不能成立。

“若遍体者,同前所挃;若不遍者,当汝触头,亦触其足,头有所觉,足应无知。”

如果这个心是遍体的,那当抓着身体的某一部位时,全身同样都应该有感觉。如果这个心是不遍的,那当同时触碰头和脚时,头感觉到了,脚就不会有感觉;脚感觉到时,头就不会有感觉。

“今汝不然,是故应知,随所合处,心则随有,无有是处。”

所以到这里我们就明白,“心是随所合处的”,这样的想法也不太应理。

《楞严经》“七处征心”,佛陀就是把凡夫所有对心体的定论都破掉。为什么要破?就是因为众生心的狭隘,这个狭隘会呈现在方方面面。佛陀就带着我们,把这些狭隘的框架都打破。

——摘自传喜法师2002年《楞严经》讲记

往期精选

悟公上人告诉我们:这个咒一念,可以消无量罪业(转发功德无量)

【修行法门】在五台山,文殊菩萨教化众生很重要的一个方法就是妙音

恭逢药师佛圣诞,祈愿一切有情远离疾苦、增福增慧、国泰民安!(作何善恶成九亿倍,转发功德无量)

【殊胜咒语】这个咒语一念可以破所有地狱,救拔地狱众生(内有此真言手印视频)

传喜法师《药师琉璃光如来本愿功德经》讲记合集全22集 { 精美版 }

(极为罕见!慧日禅寺双色睡莲盛开)莲花在佛教修行里的甚深寓意

汉传佛教蒙山施食殊胜的功德利益(日全食 | 功德九亿倍,转发功德无量)

爱因斯坦的选择让我们反思:面对人工智能时代,我们人类该何去何从?

悟公上人《佛说阿弥陀经》讲记合集 全68集(视频&文字精美版)

回向

○

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

声 明

本文由「佛教慧日」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:fojiaohuiri608

请长按下方图片

识别二维码 关注佛教慧日

点赞是随喜,评论是思考,转发是分享!

请将这份爱传递!