祖师纪念〡他是文殊菩萨化现,弟子却与他擦肩而过

推荐音频同步收听

杜顺大师(557~640年),唐代雍州万年县(陕西临潼县北)人,出生于陈武帝永定元年,出家后讳法顺,因为俗家姓杜,又称杜顺大师,俗称敦煌菩萨。

大师十八岁时出家,投因圣寺僧珍禅师受持定业。后在庆州、清河、骊山、三原等地说教,所说直显正理、删去浮词。当时盛传他有种种神异事迹,所以《续高僧传》把他编在《感通类》中,并说唐太宗仰慕其神德,引入内禁,隆礼崇敬。《佛祖统纪》载有唐太宗和他的问答,并说唐太宗称他为“帝心”,后世遂有帝心尊者之称。

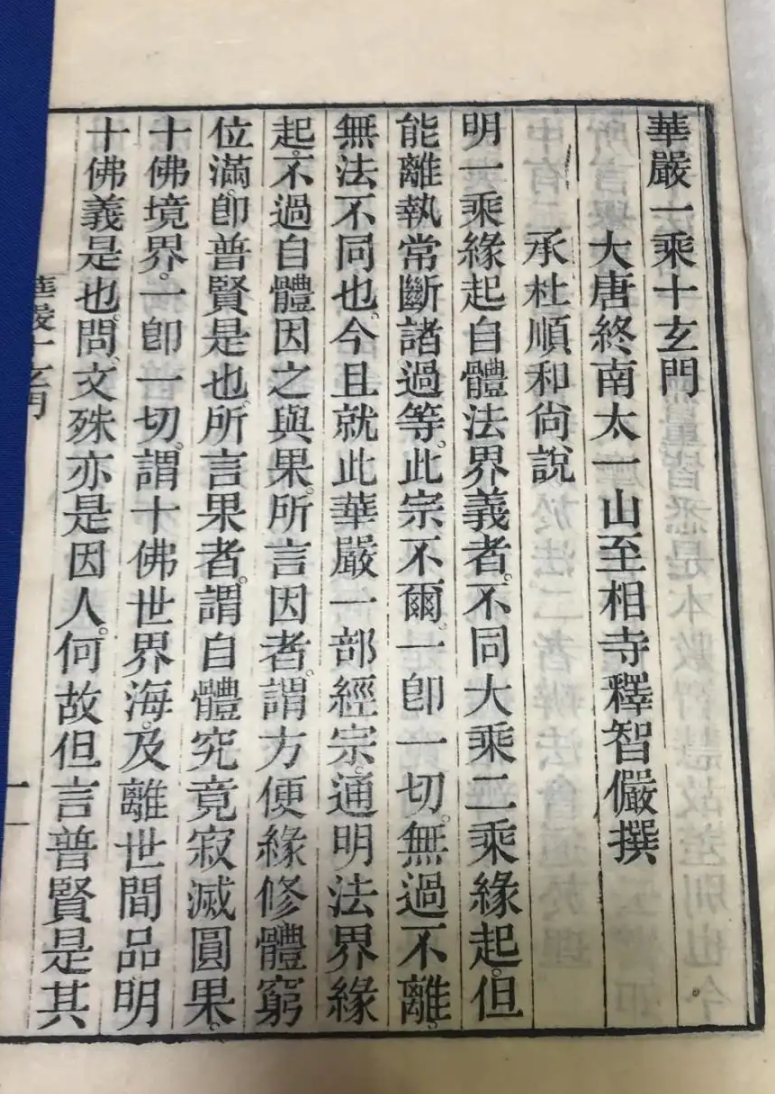

世称杜顺大师为华严宗初祖,其说始于圭峰宗密。大师提出“真空绝相观”“理事无碍观”“周遍含容观”法界三观,阐述博大精深的华严经内涵,为华严宗的教判及法界观奠定基础,日后二祖智俨法师、三祖法藏大师等华严思想,都是在杜顺大师的基础上扩充,而形成完整的华严思想。

贞观十四年十一月十五日,大师示寂于南郊义善寺,享年八十有四,葬于樊川北原。

杜顺大师小的时候,家后面有一个冢。他每天的游戏就是坐在这个冢上,犹如坐在法座上一样,给小伙伴们说法。后来,大师常常说法的地方,就被称为说法冢。

杜顺大师禀性柔和,操行高洁,为世人所景仰,无论是平民百姓,亦或是百官宰相,均对之尊崇有加。大师有一些很不可思议的秘行,比如说会治病。有人得了重病,来看大师一次就会好,大师神异事迹民间流传甚广。

隋文帝时代,文帝对大师非常恭敬,顶礼供养。唐太宗时期,太宗皇帝对杜顺大师更是非常敬仰尊重,特意诏请其入内宫,亲自相迎,请教脱苦之法:“朕为劳热所苦,大师有何办法灭除?”杜顺大师说:“皇上以圣德统治天下,小病何忧?但颁大赦,圣躬自安。”唐太宗听从他的建议,下诏大赦天下,病马上就好了。唐太宗赐杜顺大师封号“帝心”。

据【法顺《佛祖统纪》卷第二十九】记载:师因圣僧道珍受学定法。凡世间聋哑。遇之者必能闻能语。至于驱园圃虫诫恶性马。德及异类所不可测。唐太宗诏问。朕苦劳热。师之神力何以蠲除。师曰。圣德御宇微恙奚忧。但颁大赦圣躬自安。上从之疾遂瘳。因锡号曰帝心。

杜顺大师曾有一次在长安城最繁华热闹的街道上,把自己的一双鞋挂在大道旁边。三天三夜,人来人往、川流不息,但是没有一个人来取他的鞋。

皇帝很奇怪,问他:“别人的东西放在家里都会丢,您的东西怎么放在大街上竟没人动?”

大师说:“我从无量劫来,没有拿过别人的一根草,所以就有这样的因缘。”

杜顺大师一生都在弘扬华严、培养僧才,后期隐居在终南山,曾作法界观文,感得海会菩萨的现身赞叹。为了验证文章是否契合佛心,他把书投到火里烧,结果完好无损,没有烧掉一个字。

史传杜顺大师是文殊菩萨化身,源于一则公案。

一日,一弟子拜别大师,说要朝礼五台山,礼拜文殊菩萨。于是大师交一密信给弟子说:“要是见到大士,可拆此信来看!”弟子到达五台山,走遍了深林幽谷,景色奇伟,偶然间见到山上有位老翁,那老翁对他说:“看你匆忙,在这偌大的山野里赶路,到底为了什么呢?”“我想求见文殊大士!可是不知道大士到底是在什么地方?”

老翁答:“据我所知,文殊大士去长安弘法已经很久了!你到这里想要见他,恐怕白跑一趟了。”

于是,他恳求说:“想来您必然知道大士的下落,求您指示,感激不尽!”

“既然你一片诚心,不妨直言,你所要找的大士,就是杜顺和尚!”

他正疑惑间,老翁就不见了,这时候赶紧打开密信一看,里面留了一首偈:“游子漫波波,台山礼土坡,文殊只这是,何处觅弥陀?”意思是:无知的游子漫游跋踄,在五台山历尽了千辛万苦,其实文殊就在这儿,又何必再去问弥陀……

这时,弟子恍然大悟,侍奉了杜顺大师三十年,竟然和文殊菩萨擦身而过!当他马不停蹄赶回终南山时,大师已圆寂。不识菩萨真面目,只缘心在无明中。

【法顺《佛祖统纪》卷第二十九】师每游历郡国劝念阿弥陀佛。着五悔文赞咏净土。路逢神树鬼庙即焚毁之。贞观十四年十一月十五日。坐亡于南郊义善寺。双乌入房异香留室。塔肉身于樊川北原。有弟子谒五台。抵山麓见老人。语曰。文殊今往终南山。杜顺和上是也。弟子趋归。师已长往。至今关中以是日作文殊忌斋。师著法界观门一卷。妄尽还源观一卷。专弘华严。以授云华智俨。俨授贤首法藏。其教遂行。

图 | 杜顺大师灵骨塔

贞观十四年十一月十五日,杜顺大师于雍州南郊义善寺,普会善信,声言告别,又入宫内向唐太宗辞谢,然后升太阶殿,在御座之上,端坐圆寂了,世寿八十四。

唐太宗将杜顺大师的肉身在皇宫内供养七日,大师的肉身与生时一样,时时散发异香,入龛一月后,仍面色如生;安坐三周,全身不散。后来为杜顺大师的肉身建塔于长安南华严寺。

扫码关注我们