不论修什么法门,不要忘记本师的恩德——日诵净行品88愿

《净行品》偈颂第六部分是“乞食道行”,这部分内容讲的是,菩萨在乞食途中是如何发愿的,包含五十五愿,大分三段,即“游涉道路”十二愿、“所睹事境”十九愿、“所遇人物”二十四愿。

我们继续学习“所遇人物”二十四愿:

见严饰人,当愿众生,三十二相,以为严好。

见无严饰,当愿众生,舍诸饰好,具头陀行。

见乐着人,当愿众生,以法自娱,欢爱不舍。

见无乐着,当愿众生,有为事中,心无所乐。

见欢乐人,当愿众生,常得安乐,乐供养佛。

见苦恼人,当愿众生,获根本智,灭除众苦。

见无病人,当愿众生,入真实慧,永无病恼。

见疾病人,当愿众生,知身空寂,离乖诤法。

见端正人,当愿众生,于佛菩萨,常生净信。

见丑陋人,当愿众生,于不善事,不生乐着。

见报恩人,当愿众生,于佛菩萨,能知恩德。

见背恩人,当愿众生,于有恶人,不加其报。

若见沙门,当愿众生,调柔寂静,毕竟第一。

见婆罗门,当愿众生,永持梵行,离一切恶。

见苦行人,当愿众生,依于苦行,至究竟处。

见操行人,当愿众生,坚持梵行,不舍佛道。

见着甲胄,当愿众生,常服善铠,趣无师法。

见无铠仗,当愿众生,永离一切,不善之业。

见论议人,当愿众生,于诸异论,悉能摧伏。

见正命人,当愿众生,得清净命,不矫威仪。

若见于王,当愿众生,得为法王,恒转正法。

若见王子,当愿众生,从法化生,而为佛子。

若见长者,当愿众生,善能明断,不行恶法。

若见大臣,当愿众生,恒守正念,习行众善。

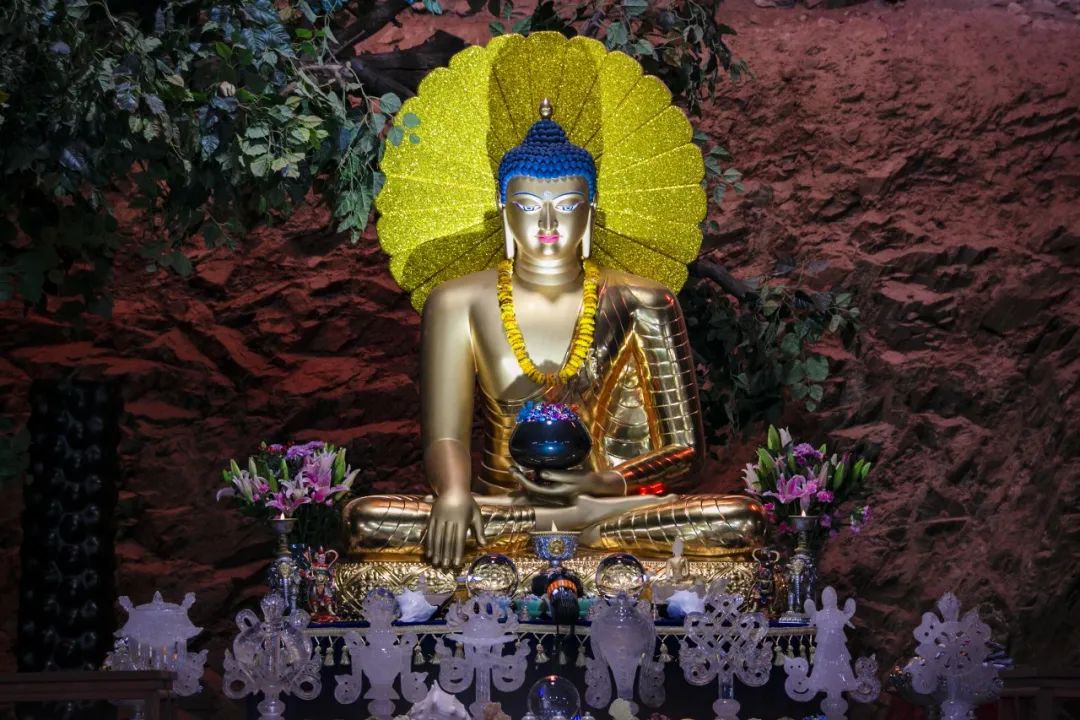

Manjusri Temple

日诵净行品

《大方广佛华严经净行品》

见报恩人,当愿众生,

于佛菩萨,能知恩德。

When I see a person who repays kindness,

I vow that sentient beings

Will understand the kindness shown them

By the Buddhas and Bodhisattvas.

【广释】看到那些知恩图报的人,心愿一切众生,都能够知佛菩萨的恩德。佛菩萨对我们有什么恩德?佛在过去生中,因为教化众生,曾经布施头目脑髓,令众生发菩提心,早成佛道。《中观四百论》中说:“诸佛所动作,都非无因缘,乃至出入息,亦为利有情。”

所谓“受人滴水之恩,当思涌泉之报”。所有众生,应该报佛恩、菩萨恩、父母恩、师长恩。在作功德之后,一定要回向,念“愿以此功德,庄严佛净土,上报四重恩,下济三途苦。若有见闻者,悉发菩提心,尽此一报身,同生极乐国”。

我们经常说知恩报恩,怎样才能真正报恩?“若不发愿度众生,毕竟无有报恩者。”要报诸佛菩萨善知识的恩德,就应发成佛度众生的大愿。以愿导行,广利群生,是名真正报恩。

不论修什么法门,不忘本师的恩德,事先都应该称三声:“南无本师释迦牟尼佛、南无本师释迦牟尼佛、南无本师释迦牟尼佛”,之后再修法。无论你修哪种法都可以,念观世音菩萨也可以,念地藏王菩萨也可以,念阿弥陀佛也可以;但是你不要忘了释迦牟尼佛,因为如果没有释迦牟尼佛,你什么法也不知道,这都是释迦牟尼佛说的。