小年来了|扫尘除旧,迎祥纳福,你准备好了吗?

农历腊月二十三

监斋菩萨圣诞

2022年1月25日,

腊月二十三,民俗中的小年,

这天也称“祭灶节”、“灶王节”。

据说,

灶神爷就像一家之中的监视器,

记录着家里的大事小情,

到年终时,

将“大数据”带到天上“云计算”,

最终形成年度总结报告转呈玉帝。

玉帝根据报告内容,

决定未来一年这家的吉凶祸福。

所以,家家户户都在这一天祭拜灶神,

敬献糖瓜等甜食,

为的是让灶神爷嘴甜一点,

好多在玉帝面前美言,

来年给家里一个更红火的光景。

也有些地方祭灶时烧黄表纸,

纸上写下一年的自我总结,

做对的一一表露,做错的虔诚忏悔,

最后写下愿望,请灶神转达上天,

护佑来年诸事顺遂。

1

民间灶神的传说

据《俞净意公遇灶神记》中记载,江西有位俞公,先前自认为知书达礼,又长年行善放生,却一直科举不中,家中儿女接连夭亡,生活也陷入潦倒困顿。

他百思难解,于是祭灶时给灶神烧的黄纸中就有了不平之言。直到有一天,灶神化身现前点拨,从此,他每天写回忆录反省自己。

从小放牛时打苍蝇、捉小虫,喜欢杀生。而且说话尖酸刻薄,还有好色之心,这样一点一点地自我剖析,回光返照,自净其意,不出三年,命运已经完全改变。后来他干脆改名叫俞净意,称自己是净意道人。

小年这一天,也被称为扫尘日,

扫尘,意味着去除过往一切的不如意,

辞旧迎新,更深一层的意义,

是扫除我们自己内心的尘垢,

让内心更加光明清净。

所以,腊月二十三,

灶神面前最需要呈上的,

不是糖水瓜果,而是

一颗愿意回光返照的心,

一颗懂得发露忏悔的心,

一颗努力自净其意的心。

有这样一份心,

又怎会打动不了灶神呢?

2

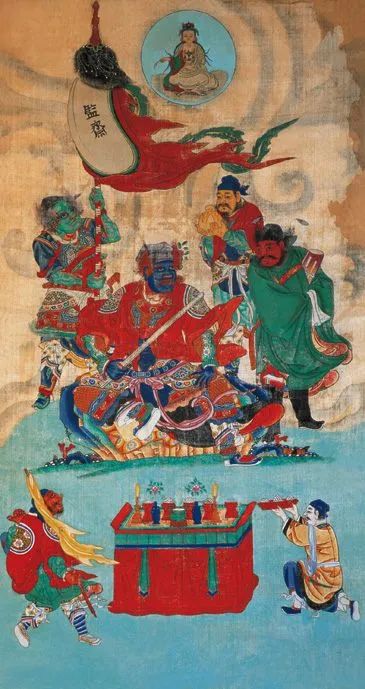

监斋菩萨

这位民间传说中的灶神,就是佛教里的监斋菩萨。

监斋菩萨,监护僧众斋食之神祇,佛教护法“天龙八部”之一,又名为“紧那罗”,在佛教中有“护法安僧、清净内心、赞叹他人”的喻意。

监斋菩萨像有三尊,分别为持法法身、护法法身、妙法法身。头顶塑有上升的青烟,烟雾上有赤脚而立的观音像,法身形象则袒胸赤脚,手握烧火棍,完完全全一副武林人物模样。

监斋使者,火部威神

调和百味荐惟馨

灾耗永无侵,护命资身

清众永蒙恩

南无焰慧地菩萨摩诃萨

摩诃般若波罗蜜

3

菩萨现神力,拥护法王城

佛教自古就有在厨房供奉监斋菩萨的传统,汉传佛教尊奉大圣紧那罗王菩萨为寺院大寮的护法菩萨——监斋菩萨,这一传统源于少林寺一段公案。

据《百丈清规证义记》载,河南府志里记述了一个很传奇的故事。元代至正初年,少林寺有一位行者,蓬头裸背跣足,手中常提着一根烧火棍,在厨房做杂务,尽职尽责,十分勤劳。由于地位平平,不喜抛头露面,寺中竟然没有人知道他的姓名和法号。

至正十年,红巾军突然围攻少林寺,由于事发突然,寺中僧众完全不知所措。在这危急关头,一直从事烧火杂务的行者手提烧火棍,冲出山门,身体忽然变长,高数十丈,站立山峰之上,大叫“吾乃紧那罗王”。红巾军见此情状都惊恐万分,到处逃窜,少林寺也因此免遭大难,这位行者却在随后圆寂。

直到这个时候,僧众才知道他就是紧那罗王的化身。

为了纪念这位行者护寺之功,少林寺僧众就在寺院中为他塑像,建立紧那罗殿,请他担任寺院护法伽蓝菩萨,并将像供于厨房内,尊为“监斋使者”,用来圆满寺院饮食之事。

4

于内警醒修行人严持戒律

《教苑清规·监斋回向式》云:“奥者,宰一寺之封疆;灶者,典众人之喉舌。威灵有正,正直无私云云。法轮当运,食轮为先,欲令香积之充余,须借神祇之匡护云云。伏愿晨炊夕爨(cuàn),无徙薪曲突之忧;斋鼓粥鱼,有法喜禅悦之味。”

祖师大德说,法轮未转,食轮先转。监斋菩萨护持寺院,使僧众柴米无忧,于饭食中常存五观,获得法喜禅悦之味,清净修行。丛林中对饮食有严格的规矩,常言说“未供先尝三铁棒,私造饮食九铜锤”。若偷尝还没有供佛前之食物,要挨受三记铁棒;若私自烧煮食物,要罚打九次铜锤。掌管铁棒和铜锤的,就是这位监斋菩萨。

三铁棒、九铜锤,就是一种警醒,说明寺院规矩受持严谨。在僧团中,僧众须恪守祖师制定的清规,过着有规律的团体生活。一个如法的僧团,即得诸佛菩萨的护念、天龙八部的护持。

5

佛门有“三千诸佛皆出在厨中”之说

佛教丛林办造饮食的地方,叫做大寮。在《维摩诘经·香积佛品》里提到,香积佛国的香气为十方三界第一,他们会用香饭供养诸佛菩萨,因此佛门的大寮,又被称为香积厨(寮)。

厨房服役是苦差事。大家打坐、念佛修行时,他们在奔波买菜做饭;大家吃饭时,他们在一旁供应,待大众吃完,才吃些残羹剩饭。

厨房虽然是苦行地,但却是成佛作祖之地。丛林里,许多大德都有亲自服役于厨房的经历,修行人之性命,实系于厨中人之手,如法办造饮食,奉佛供僧者,谓之大慈悲菩萨。故佛门有“三千诸佛皆出在厨中”之说。

民间在这个佳节吉日里,都会选择吃斋又称“沐恩斋”,以洁净素食、香、花、果供奉,上供下施,利益人天。这天若能诵经、祈福、放生、供灯、济贫等善事,所得功德会有不可思议的增长。

顶礼监斋菩萨!

愿五谷丰登、风调雨顺、家宅平安!

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |

|