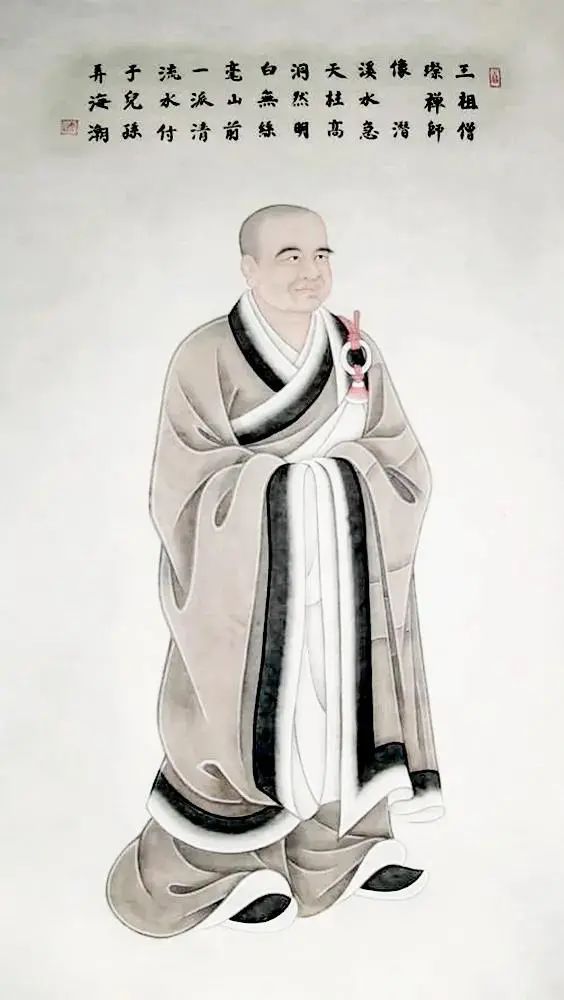

他得生死自在,站立往生〡禅宗三祖僧璨大师圆寂日

僧

璨

大

师

圆

寂

纪

念

日

僧璨大师(510-606),生年及事迹不详,关于他的身世,《楞伽师资记》用了八个字来概括:“罔知姓位,不测所生”。《景德传灯录》和《祖堂集》均记载了僧璨大师到禅宗二祖慧可大师处请求开示佛法的典故。

—接祖衣

当年,二祖慧可大师一边随宜传法,度化众生,一边寻求法嗣,以付祖衣。北周武帝毁佛期间,二祖与林法师为伴,护持经像,隐藏民间,并一度南下到舒州司空山隐居。在隐居的时候,二祖遇见了还是居士身的僧璨大师,经典中是这样记述的:

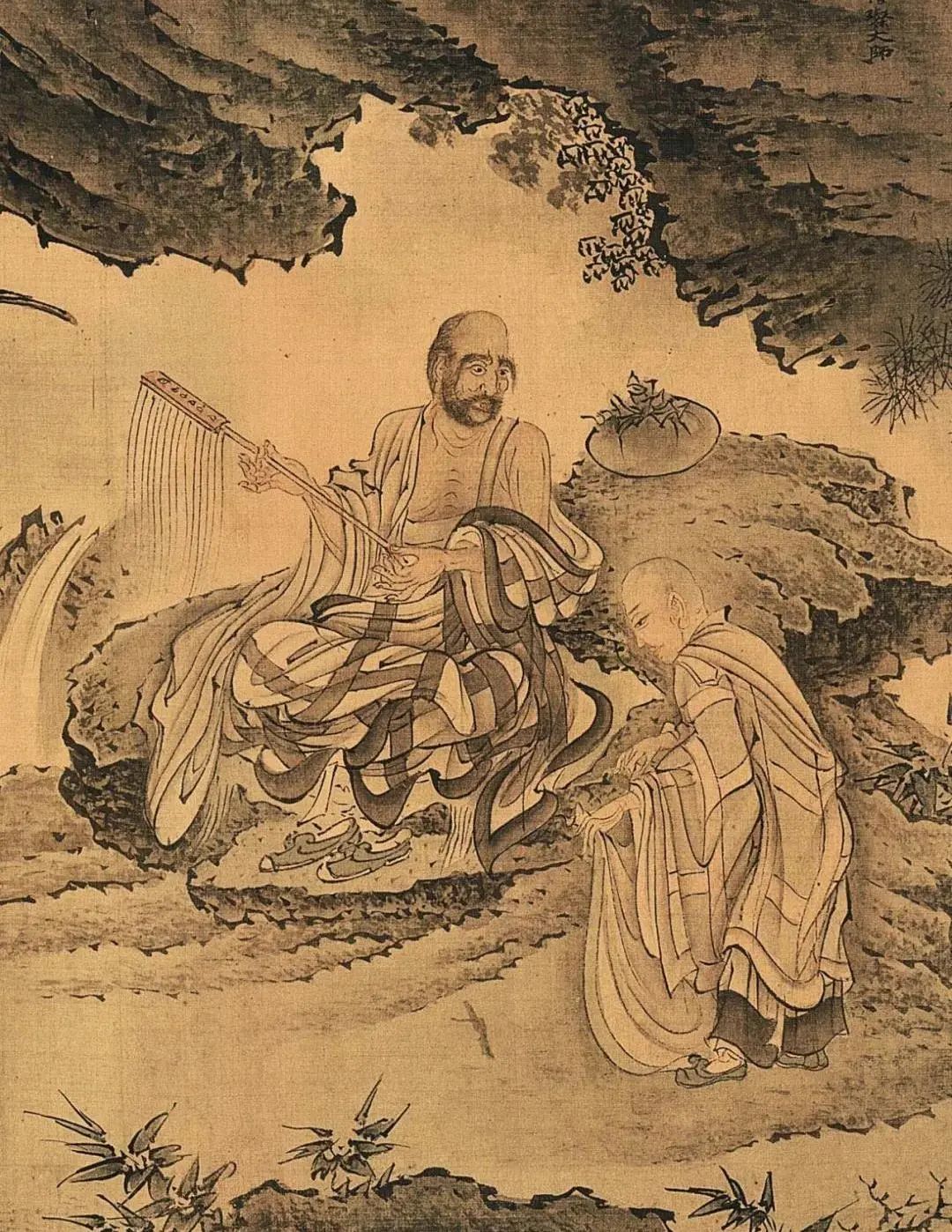

北齐天保二年(551年)有一居士,不言姓氏,年逾四十,到二祖慧可大师处,求曰:“弟子身缠风恙,请和尚忏罪。”

慧可大师说:“将罪来与汝忏。”

居士沉思良久说:“觅罪不可得。”

慧可大师说:“我与汝忏罪竟,宜依佛法僧住。”

居士说:“今见和尚,已知是僧,但不知何名佛法。”

慧可大师说:“是心是佛,是心是法,法佛无二,僧宝亦然。”

居士悟说:“今日始知罪性不在内,不在外,不在中间,如其心然,佛法无二也。”

慧可大师闻言,十分喜悦,知是法器,即为剃度,高兴地说:“是吾宝也,宜名僧璨。”这一年的3月18日,僧璨大师受具足戒。此后,他的风疾也渐渐好了,并侍奉二祖两年多的时间。

有一天,二祖告诉僧璨大师:“菩提达摩远自竺乾(印度别名),以正法眼藏密付于吾,吾今授汝并达摩祖师信衣。汝当守护,无令断绝。听吾偈曰:

本来缘有地,因地种华生。

本来无有种,华亦不曾生。

说完把祖衣交给僧璨大师,并叮嘱:“汝受吾教,宜处深山,未可行化,当有国难。”

— 传法脉

公元574年,北周武帝下令,“初断佛、道二教,经像悉毁,罢沙门、道士,并令还民。”强令僧人和道士都必须还俗,佛像和经文都摧毁,寺庙和宝塔都赐给王公大臣。北周武帝灭佛期间,僧璨大师隐居于太湖县司空山,居无常处,往来于司空山和天柱山之间长达十几年,时人无能知者。直至隋开皇十年(590年),僧璨大师正式驻锡山谷寺,才公开弘扬禅法。

开皇十二年,十四岁的沙弥道信前来拜师,说:“愿和尚慈悲,乞与解脱法门。”僧璨大师说:“谁缚汝?”道信答:“无人缚。”大师说:“何更解脱乎?”于是,道信大悟。

1982年在杭州出土了一块铭文砖,刻有下列文字:“大隋开皇十二年(592年)七月僧璨大师隐化于舒之皖公山岫,结塔供养。道信为记。”

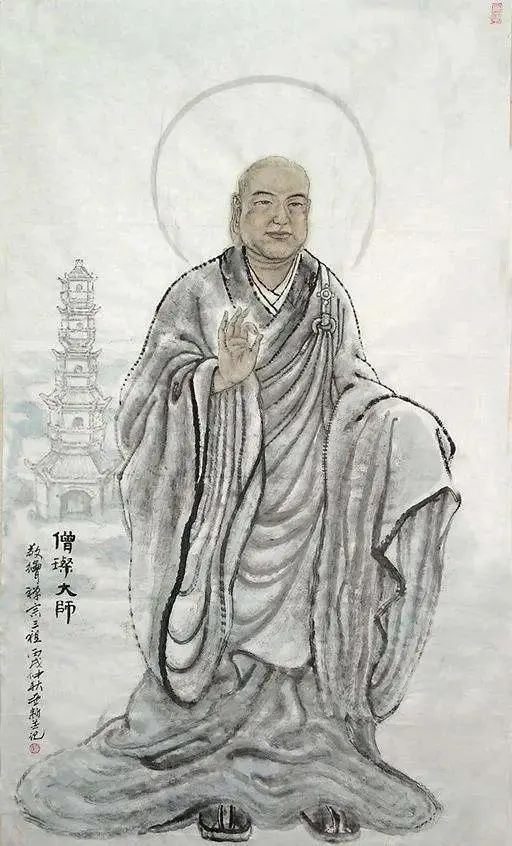

— 站立往生

据《楞伽师资记》记载,“僧璨师隐思(司)空山,萧然净坐,不出文记,秘不传法,唯僧道信,奉事三祖十二年。”

僧璨大师向道信大师传授法要,并屡试以玄微禅理,知其缘熟,乃付衣法,大师的传法偈如下:

华种虽因地,从地种华生。

若无人下种,华地尽无生。

此后,僧璨大师去往罗浮山,让道信大师在原地弘法。隋大业二年(606年)十月十五日,僧璨大师为四众广宣心要后,告诉大众:“余人皆贵坐终,叹为奇异,余今立化,生死自由(别人都把坐着入灭看得很重,认为这样的走法希有难得,我则不然,我今天要站着走,以示生死自由)”,说完,于法会大树下合掌站立圆寂。

唐天宝四年(745年),舒州别驾李常取大师遗骨火化,得到五色舍利300粒,用其中100粒塑造三祖像,又拿出自己俸禄,建造一座三祖舍利塔,把塑像放置于底层。

唐乾元元年(758年),肃宗李亨赐山谷寺名“三祖山谷乾元禅寺”。公元772年,唐代宗李豫谥三祖僧璨名“鉴智禅师”,赐塔名“觉寂塔”。

觉寂塔

如今的塔几经重修,塔宫里珍藏有三祖舍利子,唐代的塔基、宋代的塔刹、明代的塔身,楼阁式塔体,砖木结构,飞檐翘角,斗拱相乘。塔顶置有相轮,由8条碗口粗的铁链牵制,链上系有400余只风铃,风吹铃动,叮当悦耳。

— 社会赞誉

在禅宗发展史上,三祖僧璨大师是一个重要的坐标。初祖达摩祖师将禅法带入中国,当时人们是遇而未信,至二祖慧可大师时,人们是信而未修,在三祖僧璨大师时期,才是有信有修。僧璨大师对禅宗的推进发展,有几个明显的表现:

一、从面向达官显贵,改为面向下层群众。佛教初入中国,信仰接触者多为贵族,僧璨大师改变靠上层弘法的方略,变为在村夫野老中随缘化众。

二、从在都市城廓建寺院,改为在深山僻壤布道场。

三、从居住无常的“头陀行”,改为公开设坛传法。

四、从“不立文字”改为以经传教。禅法初传时,有“不立文字”之说,主张静坐安心渐悟。僧璨大师在公开弘法的同时,精心著述《信心铭》,以诗体写成,146句,四字一句,共584字。

至道无难,唯嫌拣择。但莫憎爱,洞然明白。

毫釐有差,天地悬隔。欲得现前,莫存顺逆。

违顺相争,是为心病。不识玄旨,徒劳念静。

圆同太虚,无欠无余。良由取舍,所以不如。

莫逐有缘,勿住空忍。一种平怀,泯然自尽。

止动归止,止更弥动。唯滞两边,宁知一种。

一种不通,两处失功。遣有没有,从空背空。

多言多虑,转不相应。绝言绝虑,无处不通。

归根得旨,随照失宗。须臾返照,胜却前空。

前空转变,皆由妄见。不用求真,唯须息见。

二见不住,慎勿追寻。才有是非,纷然失心。

二由一有,一亦莫守。一心不生,万法无咎。

无咎无法,不生不心。能随境灭,境逐能沉。

境由能境,能由境能。欲知两段,元是一空。

一空同两,齐含万象。不见精粗,宁有偏党。

大道体宽,无易无难。小见狐疑,转急转迟。

执之失度,必入邪路。放之自然,体无去住。

任性合道,逍遥绝恼。系念乖真,昏沉不好。

不好劳神,何用疏亲。欲取一乘,勿恶六尘。

六尘不恶,还同正觉。智者无为,愚人自缚。

法无异法,妄自爱著。将心用心,岂非大错。

迷生寂乱,悟无好恶。一切二边,妄自斟酌。

梦幻空花,何劳把捉。得失是非,一时放却。

眼若不睡,诸梦自除。心若不异,万法一如。

一如体玄,兀尔忘缘。万法齐观,归复自然。

泯其所以,不可方比。止动无动,动止无止。

两既不成,一何有尔。究竟穷极,不存轨则。

契心平等,所作俱息。狐疑净尽,正信调直。

一切不留,无可记忆。虚明自照,不劳心力。

非思量处,识情难测。真如法界,无他无自。

要急相应,惟言不二。不二皆同,无不包容。

十方智者,皆入此宗。宗非促延,一念万年。

无在不在,十方目前。极小同大,忘绝境界。

极大同小,不见边表。有即是无,无即是有。

若不如是,必不须守。一即一切,一切即一。

但能如是,何虑不毕。信心不二,不二信心。

言语道断,非去来今。

扫码关注我们