六祖大师的第一个弟子

《百鸟朝凤》

在《百鸟朝凤》这部片子里,焦三爷在找他的传承人时讲到,什么样的人能够学这首《百鸟朝凤》呢?他说,只有把唢呐吹到骨头缝里的人,才能承担这个事业,才能继承和弘扬它。什么样的人才能受用呢?他讲到,有德行的人才有资格在追悼会上受用这首曲子。

事实上,在我们中国的历史上,也有一些古圣先贤的生命中跟鸟雀相应的地方。比如弘一法师,他出生的时候就有一只喜鹊衔了一根树枝到他家里,家里人就把这根树枝当作孩子的一个特殊印记,弘一法师一辈子都珍藏着这根树枝。

一个人有一点点“自命不凡”,有时候也是值得鼓励的,如果一个人临命终时能有“百鸟朝凤”之瑞,那就是真的不平凡了。

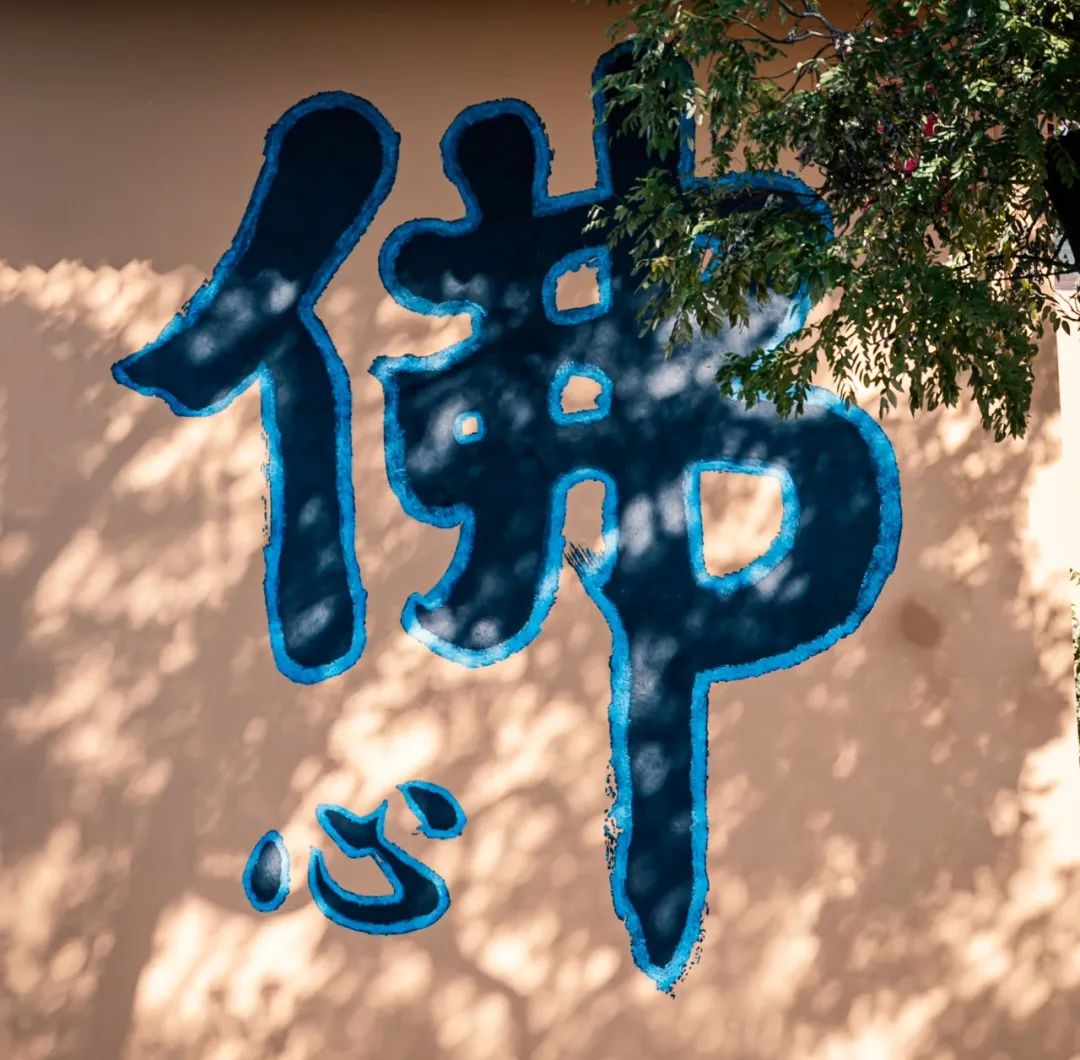

· 法的庄严·

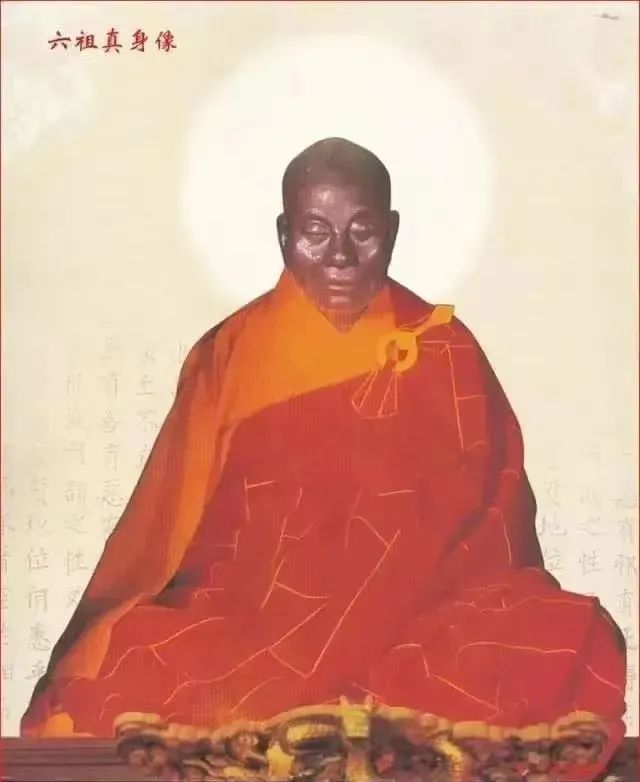

《六祖坛经》里就有记载,六祖大师为弟子们作了最后的开示之后,坐在禅凳上宴然而化,从头顶出一道白光,贯穿天际,数百里内的鸟雀都围绕着这道白光右旋而转。

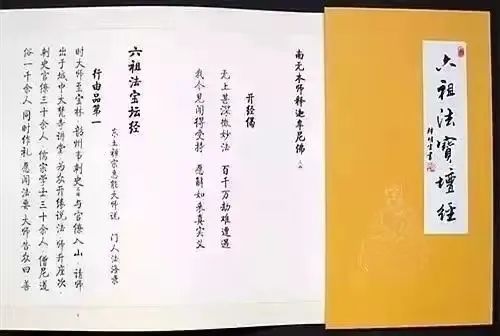

为什么一千三百多年过去了,《六祖坛经》还这么重要地传承着?而且无论谁读到这本经,都会肃然起敬。在中国佛教历史上,恰恰在大唐文化鼎盛之时,显现出这样一位不识字的人来表述真理。没有华美的辞章,却句句真实,直指人心,用佛陀的真实语点拨众生,令众生心开意解。这些教言被后人编成《坛经》,弘传于世,至今还在造福着与之相应的有缘人。

随着佛法的理论越来越庞大,甚至慢慢地也开始系统化,佛法好像越来越是一种学问了。虽然佛法在对治我们的烦恼上,效用是非常直接的,如禅宗讲的“拔钉抽卯”,但是随着众生的根器越来越钝,纵使遇到这种祖师级的高手,也因为顽钝的缘故而没有办法领悟,这就形成了众生业力的一种循环。

所以,佛法就变得要慢慢地、一点一点地去感受,要循序渐进地去领会,佛法传承的担子也越来越重。祖师要陪着众生,广行六度四摄,但是成就的弟子越来越少,结缘的弟子越来越多,在佛法修证上也就越来越落后了。

六祖大师他老人家就像唐朝这个时代的佛一样,用着简洁的语言,众生马上就听得懂,马上就能受用。

六祖大师度的第一个弟子叫惠明法师。六祖离开了黄梅后,先后有几百人在后面追,惠明法师本来是来追他的人。

惠明法师是陈朝人,他的爸爸跟陈朝的皇帝是兄弟,陈朝没落之后,他十几岁就出家了,在四祖大师这里苦心修学。后来他姐姐成为隋文帝的王妃,他就还俗了,一直官至御林军的将军。隋朝开始瓦解的时候,他又回来出家了,一直追随到五祖,是五祖的护法,但是他的因缘却在六祖大师这里。

六祖大师对惠明法师说,心不要落于善,也不要攀缘于恶,让心解脱出来。再回过头看你的心是什么,有我相、人相、众生相、寿者相吗?惠明法师几十年的修行,刹那间得到了受用,顿然人我双亡,根尘迥脱,心光独露,就见道了。见到什么?见心的本面——洒脱自在,不生不灭,不垢不净,不增不减。所以马上给六祖大师顶礼,皈依了他,并改法名为道明。

整部《坛经》讲的是“摩诃般若波罗蜜多”,心从是和非的对立里面解脱出来,这就是直指般若的体性。心光是般若的体性,不落于善、恶这种对立法里,这就是实用型的。

惠能大师瘗发塔

人与人之间的关系很奇特,本来他是所有追六祖大师的人里面,武功最高,资格也最老。但是当法的因缘成熟时,当六祖大师的这种菩萨的威德摄受他、度化他的时候,他又成为六祖大师最大的护法。

当他明了胜义谛的法之后,又跪下来请开示,“以后以何处安止?”这个很有意思,了知胜义谛之后,俗谛的都要请教师父的。师父就跟他说:“逢袁则止,遇蒙则居。”

后来他回到庐山住了两三年,就前往江西,江西也有一个蒙山,就是六祖大师给他授记的地方。他就住在那里,兴起来一个道场,开单、接众,培养弟子。这个时候,六祖大师还在猎人堆里隐蔽着密修,这位道明禅师已经在为他储备人才了。

· 法的庄严·

后来当六祖大师一出山,到法性寺剃度、受戒;受完戒,他的剃度师父马上跪下来,反拜六祖大师为师,以此来衬托、显发法的庄严。法是最高贵的,传佛心印者,受天下一切人的恭敬。

这时候消息传出去,大家知道六祖大师已经现身了,已经出家了,已经受戒了,已经登法座了,开显佛陀的真实义谛了。道明法师知道了之后,马上跟弟子们说:“你们去岭南亲近六祖大师,他是真正传佛心印的人。”所以,唐朝是一个文明昌盛的时代,人人有道德,就形成了社会文化的一个良性循环。

- FORIQINGLIANG -

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持