转小向大,发菩提心

点击图片观看视频

《灵峰宗论·示元白》

蕅益大师 著

第九集(二)

小乘法是很实用的,但既然能证阿罗汉了,为什么还要发菩提心呢?

你自己修不净观,欲望被降伏住了,那你家的老祖先如果在地狱里的话,这个时候他跟你有没有产生关系?实际上不产生关系的。

还有一个,请问小乘戒体跟你的来世有关系吗?小乘戒体是尽形寿——死了,小乘戒体就没有了。也就是说,你活着的时候,每天都起作用。那大乘戒体跟来生有没有关系?有的。如果我们明白这个道理了,就会很用心地去观修。

受大乘戒的时候,我们听到“从今乃至菩提果”。从今天一直到毕竟成佛,都持着这个戒,而且过去菩萨已学、现在菩萨正学、未来菩萨修学的,不仅跟自己的今生、来世有关系,甚至大乘戒体也连着一切菩萨。

小乘戒体的覆盖范围小,当下很有用,修小乘法,能证得圣果。但是如果不发大乘心的话,佛陀都会称之为焦芽败种。还有一种情况,就是实际上他没有真正地证得圣果,他自以为证得圣果了——增上慢,这叫未证言证。

FORIQINGLIANG

大乘戒体

对于真正证得圣果的人,当真正的空性的大乐现前时,自然就会想到要回报有恩的人。

这时候的转小向大,除了佛陀加被他、劝发他,还有一个就是法尔如是。包括小乘戒也是的,小乘戒除了凡夫的这个传承——补特伽罗表示传,比如戒和尚有可能也是凡夫,但是我们要观想他代表释迦牟尼佛。

我们的这个戒体实际上就是释迦牟尼佛恩赐的戒体。佛陀在经典里也讲得很清楚,虽然你师父也许是个凡夫,但是你很恭敬你的师父,佛说我就会以你内心恭敬师父的状态加持你。所以当你如理如法的时候,就会得到佛陀的加持。虽然好像师父没有给你加持,但是你的心态已经可以得到加持了。这就代表什么?代表我们每个人都是平等的,我们只要如理如法,都能得到释迦佛陀的加持。

我们如果没有普遍地学习佛陀的教法的话,假设遇到小乘法,有可能会被局限在里面。所以我们现在先学明白了,再认认真真修。修的时候就想:我不能得少为足,还要再精进,发大乘心。

虽然我们现在是理论分析,但这也是一种正知见,有了这个正知见之后,又不要执着,要把它放下,恭恭敬敬修小乘法,至少修到有验相——贪、嗔、痴被降伏下来了,身见的执着也确实轻了。因为我们现在轮回得病入膏肓,就是需要小乘法来对治。

那一边修小乘法,一边发菩提心,可不可以?可以的。

比如念“南无阿弥陀佛”是小乘法还是大乘法?如果从念的本位来说,阿弥陀佛是大乘。这一句佛号对明白的人就是大乘,对不明白的有可能是小乘,有可能是人天乘,有可能连人天乘都不是。

少康大师就是这样的,他劝人念阿弥陀佛,别人念一句,他给发一个铜板。这是什么乘?对于少康大师来说大乘,他是回过头以方便法让人种善根的,不懂不要紧,先念起来。但是对念的人来说,如果只是为了自利求解脱,就是小乘。

同样一句阿弥陀佛,发心不一样,得到的结果是不一样的。以小乘心阿弥陀佛念了一万句,以大乘心为了一切众生的解脱念一句南无阿弥陀佛,这一句就超过那一万句的功德了。修小乘法的人和修大乘法的人的相貌、气质、光明都是不一样的,果报是不同的,却是可以一起修的。

发大乘心

FORIQINGLIANG

我们受的四分律比丘戒,是小乘还是大乘?道宣律师就是以大乘来摄四分律的,所以我们汉传佛教可以三坛戒一起受的,一个月的时间,沙弥戒、比丘戒、菩萨戒都受了。

但是实际上,如果在登坛之前,我们了解小乘戒、大乘戒,进而发起大乘心去受戒,这和稀里糊涂地去受戒所得到的戒体的品位是不一样的。

除非你有善根,生生世世修过小乘,有小乘戒体,受过小乘的功德熏修,过去也发过大乘菩提心,这一辈子没学过都不要紧,你一触到这个景,进入戒场,有了戒师、戒坛、佛的加持,十方诸佛都降临的。

但这是一种特殊情况,是极个别的,我们大多数还是普通人。如果我们这样学修过,有准备地去受戒,那完全是不一样的。

FORIQINGLIANG

菩提心

省庵大师在阿育王寺燃指发菩提心,造了《劝发菩萨心文》,我们基本上也很少学。大乘经典很多的,但是没有人告诉我们,或者很少人告诉我们为什么叫大乘。经典是大乘,但是我们是佛弟子,是法的弟子,我们学这些教法就是为了成佛,所以我们要发起大乘心,要跟经典相应。论典的重要性就在这儿,还有祖师、善知识会接引我们,让我们成为有菩提心功德的人。

有很多人也问我:“师父,我们想受菩萨戒,有什么要求吗?”我就跟他说:“首先要求就是你要去学习发菩提心的内容。”像《劝发菩提心文》以后有机会我们也要学。

除了省庵大师的《劝发菩提心文》,还有玄奘大师翻译的经典,佛陀难道没有讲过发大乘心的什么功德吗?都有的。

昨天跟大家讲了性和相,难道玄奘大师只是慈恩宗的祖师吗?他只是讲唯识吗?六百卷《大般若经》都是玄奘大师翻译的。两者不是水火不容的关系,因为要通达性空缘起才能安立这个相的。

听法时要发大乘心:为了一切众生的解脱成佛而听经闻法。如果没有发大乘心,就像普通的一个课堂,没有什么光的,即便有,能量级别也不是很高。当每一个人都为了一切如母有情的究竟解脱而听经闻法的时候,每个人都放光,光光辉映,这个光明都能罩住我们这个地球。

所以当我们这样去了解了,再念一句佛号,就不一样了。同样一个行为,心态决定了它的结果。

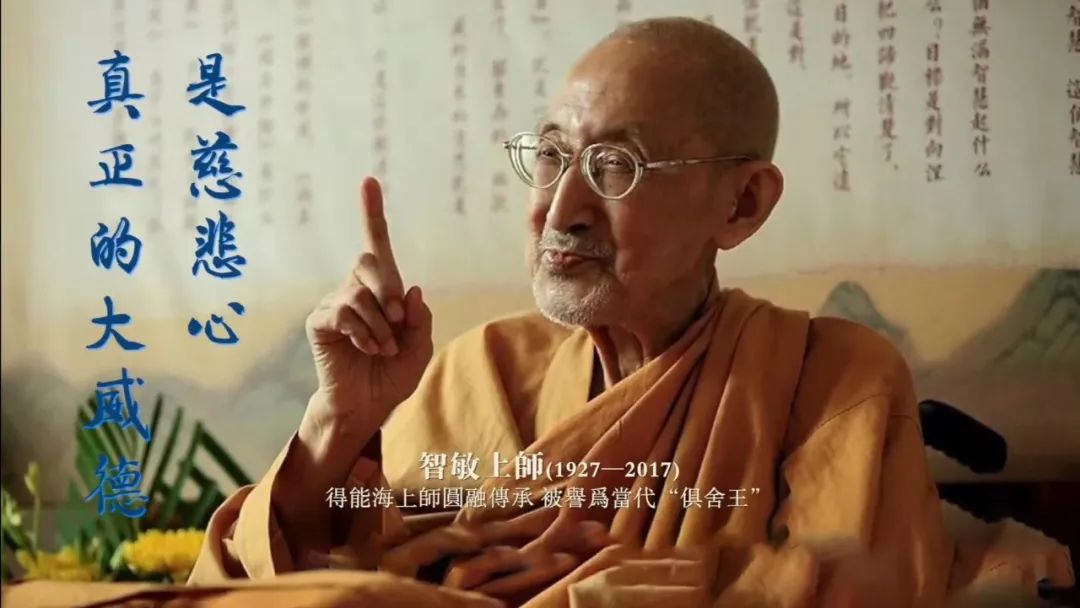

敏公上师就说,真正的大威德是慈悲心。首先不能以实有的嗔恨心去修,否则哪里是修法?直接就是修轮回。而且要持空性的见,然后生起大悲心。

有时候佛陀说法也真的是很无奈,因为众生愚昧,为了启迪我们,佛陀讲净土法门的时候有一个比喻,就像两个谈恋爱的人天天思念对方一样,比喻我们念阿弥陀佛的心。《大势至菩萨念佛圆通章》中也有比喻——如母忆子。

所以越是大乘、越是需要心领神会的东西,佛不说,教法就不能留在人间;说了,凡夫怎么才能懂呢?所以实际上我们读经,好像里边的故事都懂了,但故事所比喻的更甚深的智慧,我们懂了吗?

十方如来怜念众生,如母忆子,若子逃逝,虽忆何为?子若忆母,如母忆时,母子历生不相违远。若众生心忆佛念佛,现前当来必定见佛。去佛不远,不假方便,自得心开。

--《楞严经》卷五

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持