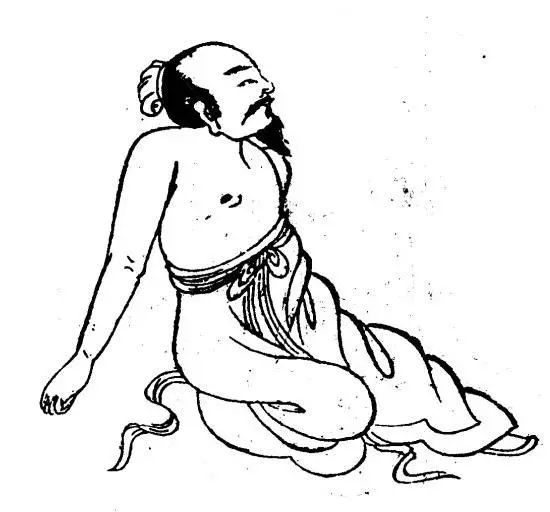

今日大寒 —— 二十四节气坐功祛病法(大寒坐功图)

大寒坐功祛病法

运主:厥阴初气。

时配:足太阴脾湿土。

坐功:每日子、丑时,两手向后,踞床跪坐,一足直伸,一足用力,左右各三五度,叩齿,漱咽,吐纳。

治病:经络蕴积诸气,舌根强痛,体不能动摇,或不能卧,强立,股膝内肿,尻阴臑胻足皆痛,腹胀,肠鸣,食泄不化,足不收行,九窍不通,足胻肿,若水胀满。

注 释

①子时:夜半,又名子夜、中夜;十二时辰的第一个时辰。中国的十二时辰以子时为首,以23时起至夜1时为子时。零点以前为前一日,零点以后为次日。

②丑时:鸡鸣,又名荒鸡;十二时辰的第二个时辰。即上午 1 时正至上午 3 时正。

③踞[jù]:从足,从居,居亦声。“居”意为“身体长时间不挪动位置”。“足”与“居”联合起来表示“腿足屈曲、身体长时间不挪动位置”。本义:蹲坐。

④股[gǔ] :从月(肉)从殳。膝上为股,膝下为胫。指人腿,即自胯至脚腕的部分,包括了大腿和小腿。特指大腿,即自胯至膝盖的部分。

⑤尻[kāo]:臀部,脊骨的末端:~骨(坐骨);引申义特指肛门,是指人体的排遗器官。

⑥臑[nào]:人的上肢。亦指臂之羊矢穴 。

⑦胻[héng]:胻同䯒。出《黃帝內經素問·臟氣法時論》。胻骨為骨骼名。亦作䯒骨,指小腿脛骨。

⑧肠鸣:症状名。出《黄帝内经素问·藏气法时论》。又称腹鸣。指肠蠕动亢进而漉漉有声的表现。

⑨足不收行:腿部不能灵活自如的伸缩和控制。

⑩九窍:人体部位名。即头部七窍(两眼、两耳、两鼻孔、口)及前、后阴(前阴尿道、后阴肛门) 。《黄帝内经素问·阴阳应象大论》:“六经为川,肠胃为海,九窍为水注之气。”马莳注:“头有七阳窍,下有二阴窍,人身止有此九窍耳。”

⑪足胻肿:病证名。胻,一作(骨行),与胫同。指小腿连及足背浮肿。为水肿病常见证候,多与脾病有关。《素问·脉要精微论》:“脾脉……其软而散色不泽者,当病足(骨行)肿,若水状也。”

《二十四气导引坐功法》简介

二十四气导引坐功法是北宋著名隐士陈抟根据一年二十四节气的气运与人体经脉的对应关系,而创造的一套坐功导引治病法,习练久之可以养生治病。

这套功法共二十四节,对应二十四节气制定了相应的二十四种功法,每个节气一节,分治二十四类病症。每节包括“运主”、“时配”、“坐功”和“治病”四个内容,巧妙地把功理、功法和功效结合起来,以时行动,以经治病,按照不同的季节,进行有针对性的练习,即能调节相应的经络,打开身体脉道,令周身气脉畅通,深合古人“天人合一”的理论。

长按上方二维码关注古文殊寺

声 明

本文由五台山古文殊寺

微信平台原创 转载请注明出处