东行大唐的译经祖师 | 不空三藏法师圆寂纪念日

据灌顶住,佩毗卢印。

心精冥感,如响斯应。

文殊现身,天王听令。

岂秘密功,不思议圣。

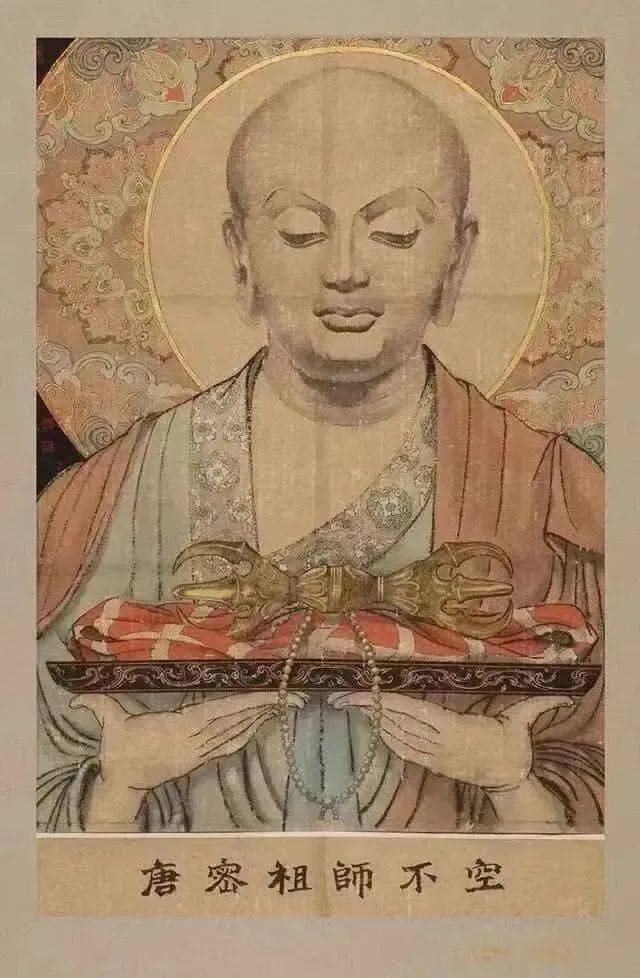

农历六月十五,是唐密传承第六代祖师、“开元三大士”和“四大译师”之一的不空三藏法师圆寂纪念日。

生而卓然 东行大唐

不空三藏法师(公元705~774年),梵文名“阿月佉跋折罗”,翻译成汉文为“不空金刚”(简称“不空”),又称“不空智”,唐玄宗赐号“大唐智藏”,狮子国(今斯里兰卡)人,生于唐神龙元年。

法师的母亲怀孕前,便有一位相士预言“你日后必生菩提萨埵”,话毕忽然隐没不现。信仰佛教的母亲感到蹊跷,于是沐浴更衣,止语静修,不到三天,坐着小憩时,梦见佛陀微笑,双目流出光明,注入自己的头顶,忽然惊醒,遍身流汗,而感到身怀有孕。法师住胎十二个月才出生,一出生就会说话,神采非凡,聪慧过人,生而具足六波罗蜜、四无量心,无师自通。

法师幼年从叔父游南海诸国,其后出家,十四岁时在阇婆国(今印度尼西亚爪哇)遇见金刚智大师,随之于玄宗开元八年抵达洛阳。亦说是随叔父至武威、太原,后师事金刚智大师。

敏而好学 传承密法

法师二十岁时于洛阳广福寺受具足戒。然后学习律仪和唐梵经论,跟随金刚智三藏法师做翻译,稍得精通后便跟随皇帝往来于当时的西京长安、东京洛阳之间,应诏翻译。那时,他已经表现出超乎常人的天赋。一般人需要学习十二年的《声明论》,他六个月就能通达;学习《悉昙章》,他十天便已透彻;常人诵文殊愿需要一年,他隔夜就完成了。其聪敏智慧程度连师父金刚智三藏法师都为之惊叹。

即便如此,他向师父金刚智三藏大师求学瑜伽五部三密法,求了整整三年都未得应许,于是他打算回天竺寻求教法。刚启程不久,金刚智三藏大师就梦到京城所有佛菩萨像都向东行,惊醒后赶紧召回法师,告知他:“我之法藏,尽将付汝。”第二天起就把自己所有密法悉数全都传授给了不空三藏法师。

金刚智三藏大师圆寂后,法师遵师遗命前往印度求法,偕同含光、慧辩等人浮海西游,抵达锡兰,从普贤阿阇梨(或说龙智阿阇梨)受十八会金刚顶瑜伽及大毗卢遮那大悲胎藏各十万颂、五部灌顶、真言秘典、经论梵夹五百余部,并蒙指授诸尊密印、文义性相等。

勤而不辍 译经众多

不空三藏法师译《佛说摩利支天菩萨经》

观中国佛教译经史,唐代翻译经典的数量是空前的,所译出的文殊类经典也最多,而这个成就尤其得益于不空三藏法师。

法师自幼来华,通晓中国的语言文化。他20岁便参与译场经典翻译,在长安、洛阳、武威等地译出《金刚顶经》等显密经典110部、143卷。

他日夜精勤,即使有病在身,也不轻易停止翻译经典。其所译经典,大致可分为显教、杂密、金胎界及杂撰等四类,译经数量至今仍无定论,与鸠摩罗什大师、真谛大师、玄奘大师并称“四大译师”。

《大正藏》中,直接以文殊冠名的经典有73部,唐代译出的就达35部。其中,不空三藏法师翻译14部、26卷,显教类3部、5卷,密教类11部、21卷,是唐代翻译文殊类经典最多之人,为唐密的建立奠定了基础。

文殊菩萨心咒出自《金刚顶瑜伽文殊师利菩萨经》,如今通行的版本就是不空三藏法师翻译的。

五台建寺 弘文殊法

五台山金阁寺

不空三藏法师一生不遗余力弘扬文殊菩萨信仰,尤其推崇五台山文殊菩萨道场。

公元766年,法师上书朝廷在五台山建寺。唐代宗批准建金阁寺,并题写寺名“保磨(应)镇国金阁寺”;宰相以及文武百官千官给予赞助,法师遣弟子含光法师参照印度佛教圣地那烂陀寺的样子主持修建。该寺建成一座三层九间的大阁,铸铜为瓦,涂金瓦上,故名金阁寺,后又建玉华寺。

后奏请皇帝下令,在天下斋堂中,于宾头卢尊者像外,另安置文殊师利形像以为上座;更敕令天下僧尼寺内各选一胜处,设置大圣文殊师利菩萨院,安置文殊塑像。

经法师向朝廷奏请,在五台山、长安的多座寺院,僧人常年讽诵《仁王护国经》、《密严经》、《法华经》等护国三经,日诵《佛顶尊胜陀罗尼经》二十一遍。在法师的大力弘扬下,唐朝时期的文殊菩萨信仰在民间流传和影响也达到鼎盛,融入到文学艺术以及人们的日常生活中。

化解危难 护国安民

据《释氏稽古略》记载,天宝十二年,西番、大石、康居三国兵围凉州,皇帝请不空三藏法师祈请救急,于是法师结坛唱诵仁王密语,皇帝亲自端持香炉。一会有神身披甲胄而来,皇帝看到问法师是什么神,法师答道是北方毘沙门天王长子,然后不空三藏法师诵密语发遣该神祗。四月二十日西凉奏报,二月十一日城东北三十许里,云雾间出现神兵身材伟岸,城北门楼有一光明天王,怒视番帅,天鼓声角凌云而至,吓得西番卷甲而逃。皇帝批览奏章后,便下令从此各处官道城楼安置天王像。

谆谆付嘱 安详示寂

公元774年,法师自知时至将要示寂,上表向帝请辞。皇帝赶紧请当时的名医使者前往赐药,同时为法师加封,以求法师长久住世。然而不空三藏法师坚持不受,并且说:“白月圆满吾当逝矣,奈何临终更窃名位。”

农历六月十五,法师香水澡浴后,头部朝倚卧北面瞻望阙庭,于定中圆寂,世寿七十,僧腊五十。临别为弟子们留下遗教:“无殉利以辱身,勿为名而丧道。”

不空三藏法师的一生,看似有许多神异之处,归根结底还是为了苍生解脱苦厄。正如他翻译的《金刚顶瑜伽中发阿耨多罗三藐三菩提心论》中说:“初行愿者,谓修习之人,常怀如是心。我当利益安乐无余有情界,观十方含识犹如己身,所言利益者。谓劝发一切有情,悉令安住无上菩提。”在圣者眼中,事事都可成为解脱的契机,处处皆是菩提。所行一切方便,无不是为未来无量众生种下解脱的种子。