脾气、和合与见地

壹

主观上,我们愿意保持做一个好人,也向往着圣贤。那么,在平时的行为和语言上,我们也要努力地流露出好人的状态。

这是彼此之间的一种尊重,也是给他人留一份美好的希冀。每个人都希望自己看到的是一个有善根的、清净的、以后会成就的人,这样大家共住在一起,就会有一种喜乐。

如果我们自己犯业障了,一旦把不好的习气流露出来了,是特别不容易擦掉的。所以,至少我们要有一个清净观,我们的僧团是清净的,我们每一个人都是好人。千万不能看到每一个人都有很多的业障,有丑陋的习气,这样就生不起信心了。

所以,我们哪怕装也得装出一个好人的样子来,装也是有功德的,也是有贡献的。

贰

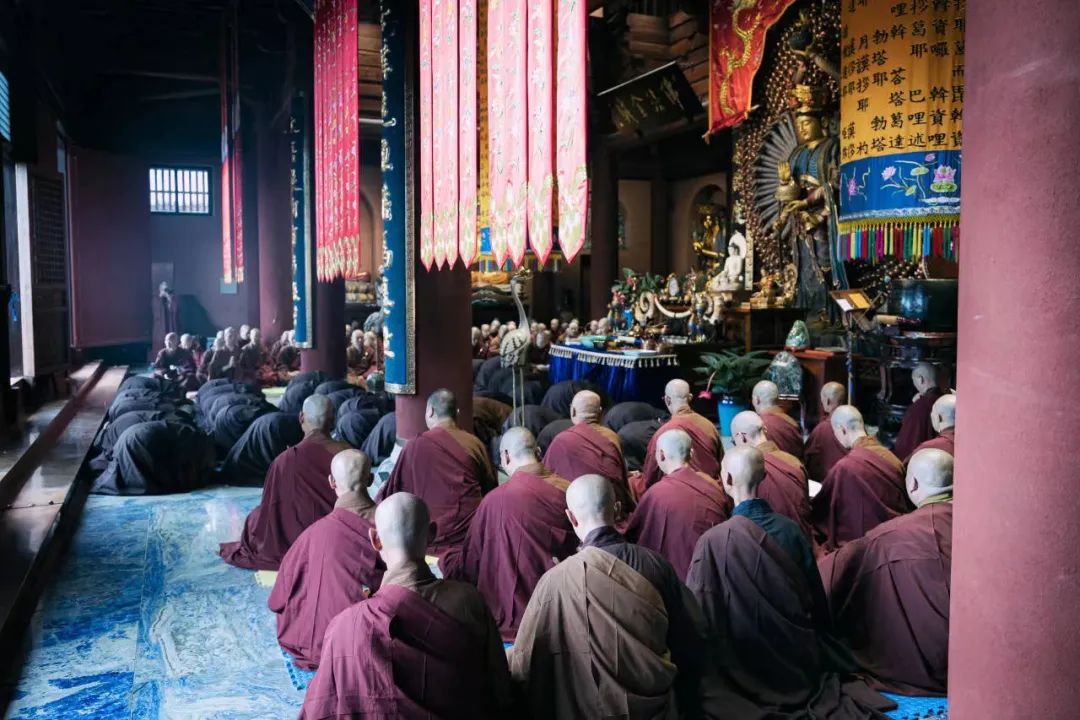

虽然每一个人都有自己的特点,有自己的业力,但是我们彼此都充满着希望,都把对方当菩萨。因此,佛教讲的和合,能令僧团进入良性的循环。

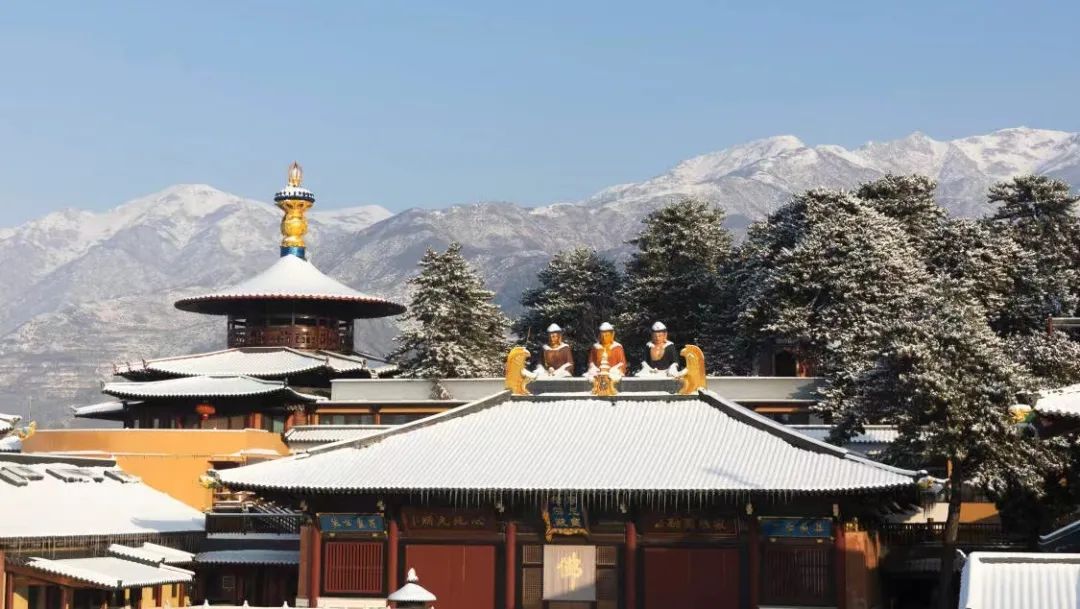

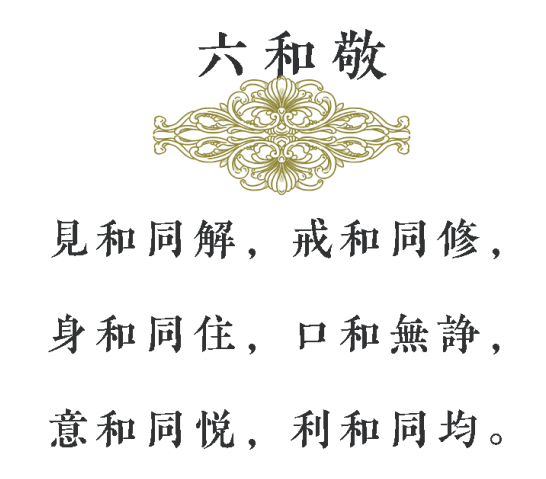

佛教的一个核心就是“和”,和合、和谐,“六和敬”是我们的宗旨。和尚是过团体生活的人,团体就要保持着六种和合的状态。

末法时代叫斗争坚固的时代,这个时代的特色就是斗争,佛教徒的这种和合,可以让世界看到和平的希望,原来人和人之间是可以和合的,一个人自身也是可以心平气和的。

佛在《大般涅槃经》中说:

“善男子,若佛初出得阿耨多罗三藐三菩提已,虽有弟子解甚深义,复有笃信白衣檀越敬重佛法,而诸弟子多起诤讼,相互是非,佛复涅槃,当知是正法不能久住于世。复次善男子,若佛初出得阿耨多罗三藐三菩提已,有诸弟子解甚深义,复有笃信白衣檀越敬重佛法,彼诸弟子修和敬法,不相是非,互相尊重,佛虽示灭,当知是正法久住于世。”

叁

我执越小,就越有智慧;我执越重,就越会偏激,越会形成个人的习气,这样的人看事情是有局限性的。

提升智慧的结果,就是有平等的见地、有广博的容纳。不单单启迪自他的智慧,也能包容自他的缺点。

纵然我们这个团队本事都不大,但是我们能谦卑、包容、和合,在一起勤勤恳恳的,也能做一点事出来。回想着自己走过的路,也是这样被佛菩萨慈悲地爱护着、包容着、原谅着,跌跌撞撞走过来的,所以我们也要以这种态度去对待别人。

做大事虽然要有能力,

但是更重要的是品格,

和合是一种品格。

这就是和合的重要性,做大事虽然要有能力,但是更重要的是品格,和合是一种品格。有的人能力挺小,脾气挺大;有的人能力挺大,脾气也很大。脾气一大了,团队合作的氛围就没有了。如果每一个团队都是和合的,佛法的力量就能通过这个和合呈现到众生面前;如果不和合,魔的加持也会通过你的这个呈现而来到我们这个空间,佛的力量也不会存在了。

这个道理不是很高深,世间人要想做大事,这都是必备的基础,乃至一个国家要想国泰民安,和谐是基础,所以叫“协和万邦”。所以我们能够出离自己内心的烦恼,让自己勉强地保持一个最基本的状态,保持团队的和气,这是大家能在一起合作做事很重要的前提!

肆

僧团也叫六和僧团,和合就是僧团,是众生的福田;如果我们不和合,独立的个体就不是僧了。从世俗谛、小乘上来说,一人是不成僧的。一个合作的团体才是僧团,才是佛的道场;如果不和了,就不是佛的道场,而是魔的道场了。

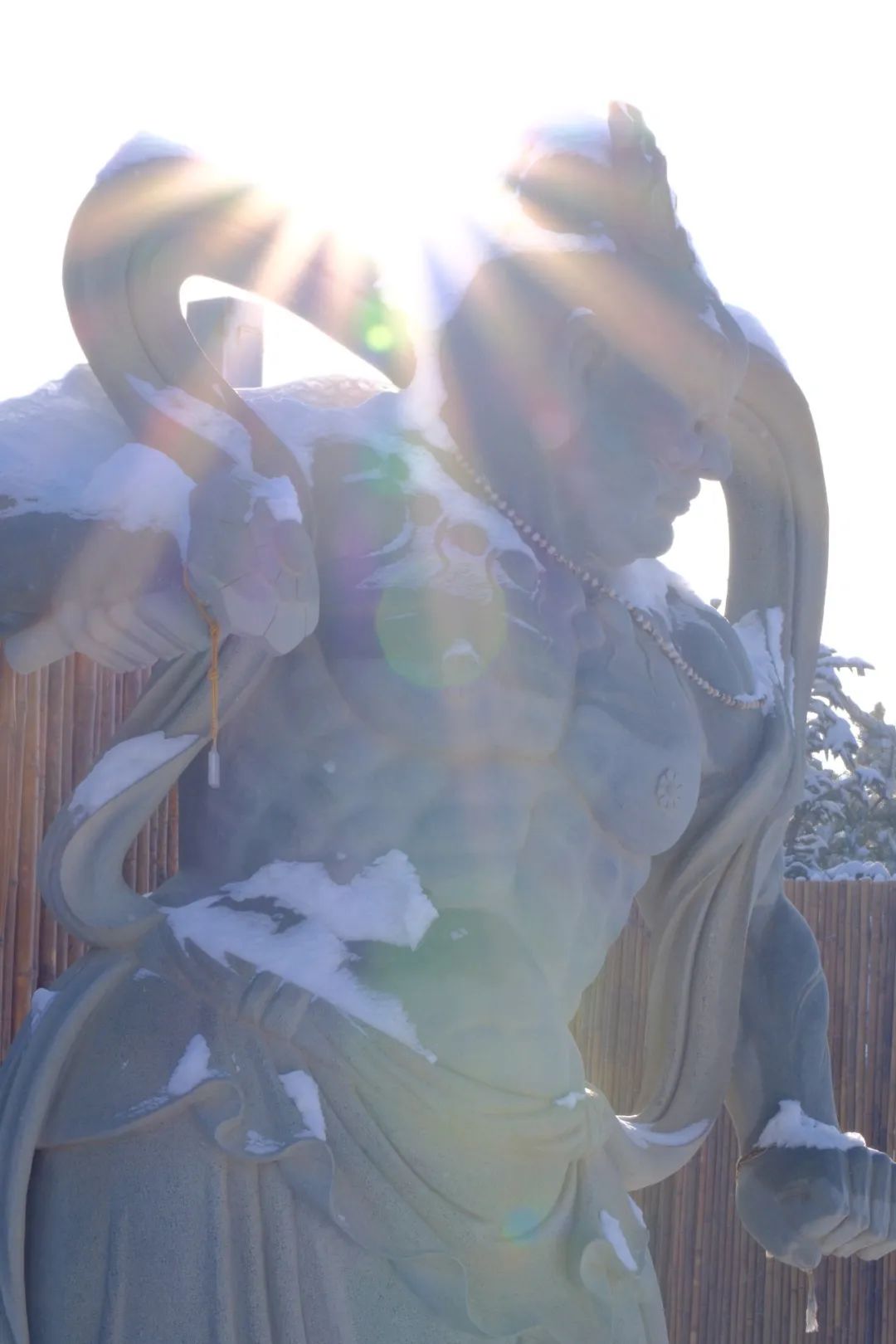

文殊菩萨就告诫过,说狮子窟和狐狸窝的决定因素就是“和合”与“见地”。和合有六种,最重要的“和”就是见地的和,同时又保持着“口和无诤”。哪怕我们对法的研讨,它也不是争论,而是一种交流。

每个人自己和不和,这是你这一辈子修行的标准。但是不管你和到什么程度,对外都不要染污大家,自己烦恼重,自己要知道忏悔,要多用功。为什么有时候要带一点苦修呢?你业障重的时候,这一堂功课,别人站着,你就当众跪在那里,试试看你降伏得了“我”吗?

我们每个人都是有烦恼的,轻重而已,但是自己要懂得从内在去消化,然后把身口意的美好呈现出来,呈现得越多越好。大家都能够降伏其心,安住在道上,这才叫道场。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持