你需要,佛教的资粮就等着你

推荐音频同步收听

一部佛教的短片,如果承载的信息量很大,我们只是坐着看,也会很累的。所以要修福报,没有福报承载不了智慧的。

为什么要净化我们身心呢?因为你的身心如果不成器,不足以容甘露。我们忏悔业障,净化身心,积累资粮,具有厚重的福报,就是为了能堪成大器,能开发智慧。

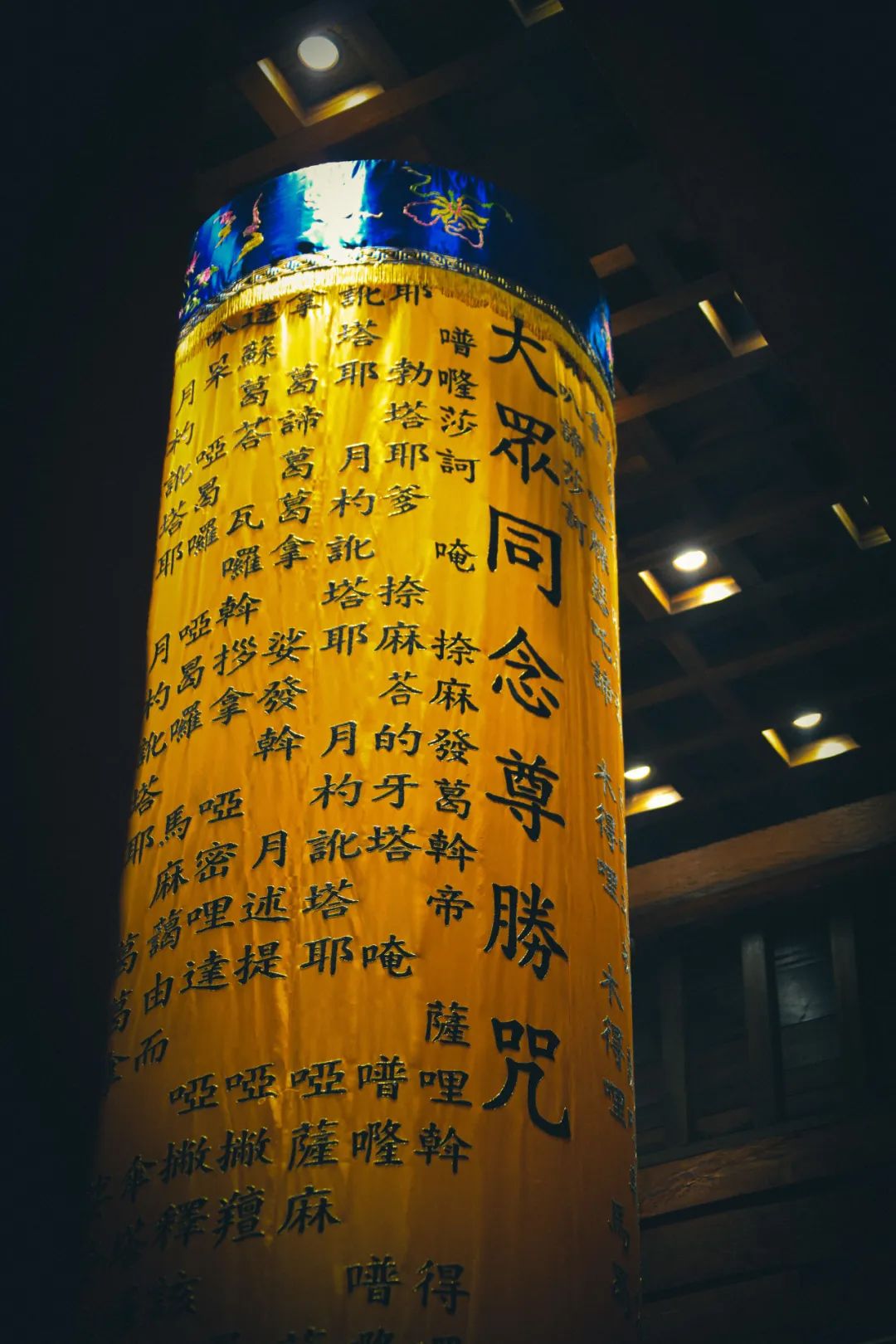

当我们出家了,穿上了解脱服,就代表世间有了解脱的标志。佛经里讲,出家人是这世间的解脱幢相。

用“幢”来形容,“幢”比“旗帜”还要重要。旗帜只是一块布,幢呢,是一个圆桶,从天上罩下来的,就像一个解脱的通道、一个虫洞,它代表着解脱之门,从天垂象。

这个时代,科技在以我们瞬目的、始料不及的速度迭代发展,第一代还没学会呢,第二代、第三代都已经出来了。你没有压迫感吗?这就是轮回的特质,这种内卷遍布在每一个角落,所有人都在轮回的碾压中。没有佛法超越时空的智慧,我们何处安身立足啊。

我师父年纪很大的时候,很斩钉截铁跟我讲,这世界无立锥之地。那靠什么?只有皈依三宝,开发智慧,才能找出解脱路来。这是佛教不共的智慧,也是人类永恒的主题。

讲到底了,哪一个生命不追求解脱呢?哪一个生命不向往自由呢?同时,自由也是多维度的,不仅是空间上的自由,我有交通工具;行为上的自由,我有钱;感情上的自由,我有爱人、有爱我的人;我们还有心灵的自由,还有生命高维的自由、了生脱死的自由。

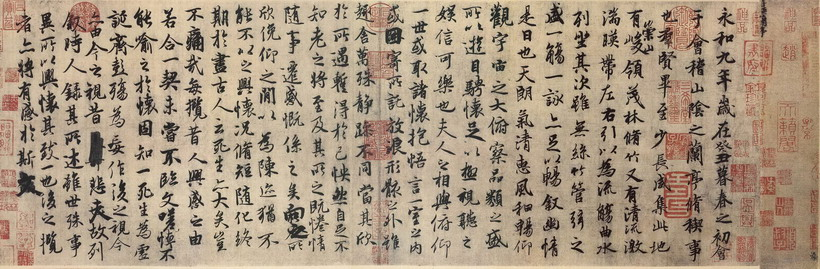

王羲之一千七百年前写的《兰亭序》,核心就是这个,叫“死生亦大矣”。我们把当时的人叫做“古人”,我们现在在讨论这个话题,以后的人看我们也叫“古人”。但不论是过去的古人、现在人,还是未来的人,都离不开生死的话题。

王羲之生活的东晋,神仙辈出,《兰亭序》上会聚的十八名仕,皆是儒释道当时的一代名流,全部是讲修道的。修道讲什么题目呢?就是如何了生脱死。这不仅是我们中华文明的核心价值,也是整个地球所有人类古老文明的主题。我们如果忘记这个自古恒久的主题,这个时代就失去了轴心。

▲《兰亭序》 王羲之书

古代农耕文明,大家相隔很远,相互之间“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。但现在呢,飞机一飞,几个小时就到千万公里之外了,信息高速公路更是让我们“天涯若比邻”。

所以,这个时代如果不讲道德,那报应之快要远远高于古代。而能与现代高科技时代匹配的,恰恰就是古老文明;能拯救现代人心灵的,恰恰就是行之有效的、经过历史检验的中华优秀文化。

这个话题不仅适用于中华大地,在世界任何地方我们都在讲这个。因为这是共同的话题,是人类文明的核心话题。所以每年卫塞节,联合国秘书长也会讲,释迦牟尼佛的智慧和慈悲,能化解当前纷繁复杂的乱象,可以为我们这个时代找到一种解药,可以拯救时代的危机。

身心灵的成长是不可代替的,爷爷奶奶学了,不代表孙子孙女就心灵健康。这叫“公修公得,婆修婆得,有修有得,没修没得”。所以佛教文明很神奇,它不是靠血缘在人间延续的,它也不具有民族性。佛教是根据生命的刚需,你需要吗?你需要,佛教的资粮就等着你。就像粮店一样,它不需要什么民族、种族、血缘关系的,因为谁不要吃饭呀。

所以呢,“人人都有饭吃”,这也就是我们的梦想,希望每个人都能意识到精神食粮的重要性,希望大家都能找到健康的精神食粮,这就是这么多年我们弘扬佛法的一个最基本的价值观。

我们来纪念出家三十周年,实际上要想我为什么出家,我们为什么能认识?我们是因为佛法认识的,不是因为个人。我也是一个卑微的生命,只不过我们有了三宝的光环,我信了佛,我把佛法弘扬给大家,这是大家的刚需。送给大家玫瑰,那我手里有点余香而已,但你们不用看我的手,看玫瑰就行了。

孟子讲,“人之所以异于禽兽者几希”。人和禽兽没有多少差别的,我们能领悟圣贤之道,这才是决定了我们是人,是活出理性的、文明的人。

那要真正成为一个人,就需要优秀的家庭教育、社会教育、学校教育,甚至宗教教育。就像你来的路上,加油站多得是,但精神的驿站是不多的,我也希望我们的寺院能回归到这个主题来。

——2024年六月初八妙吉祥法堂开示

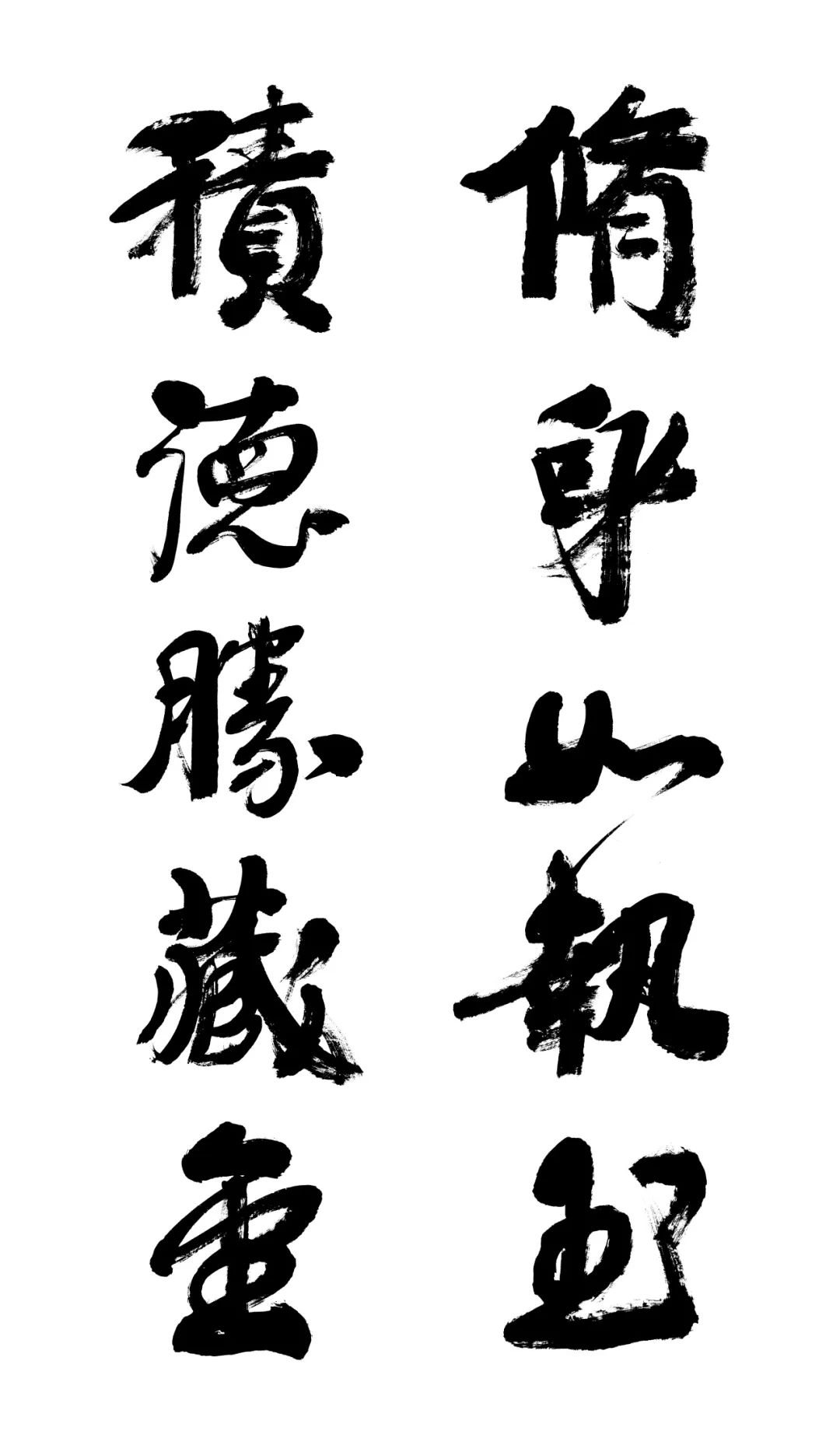

▲修身如执玉 积德胜藏金