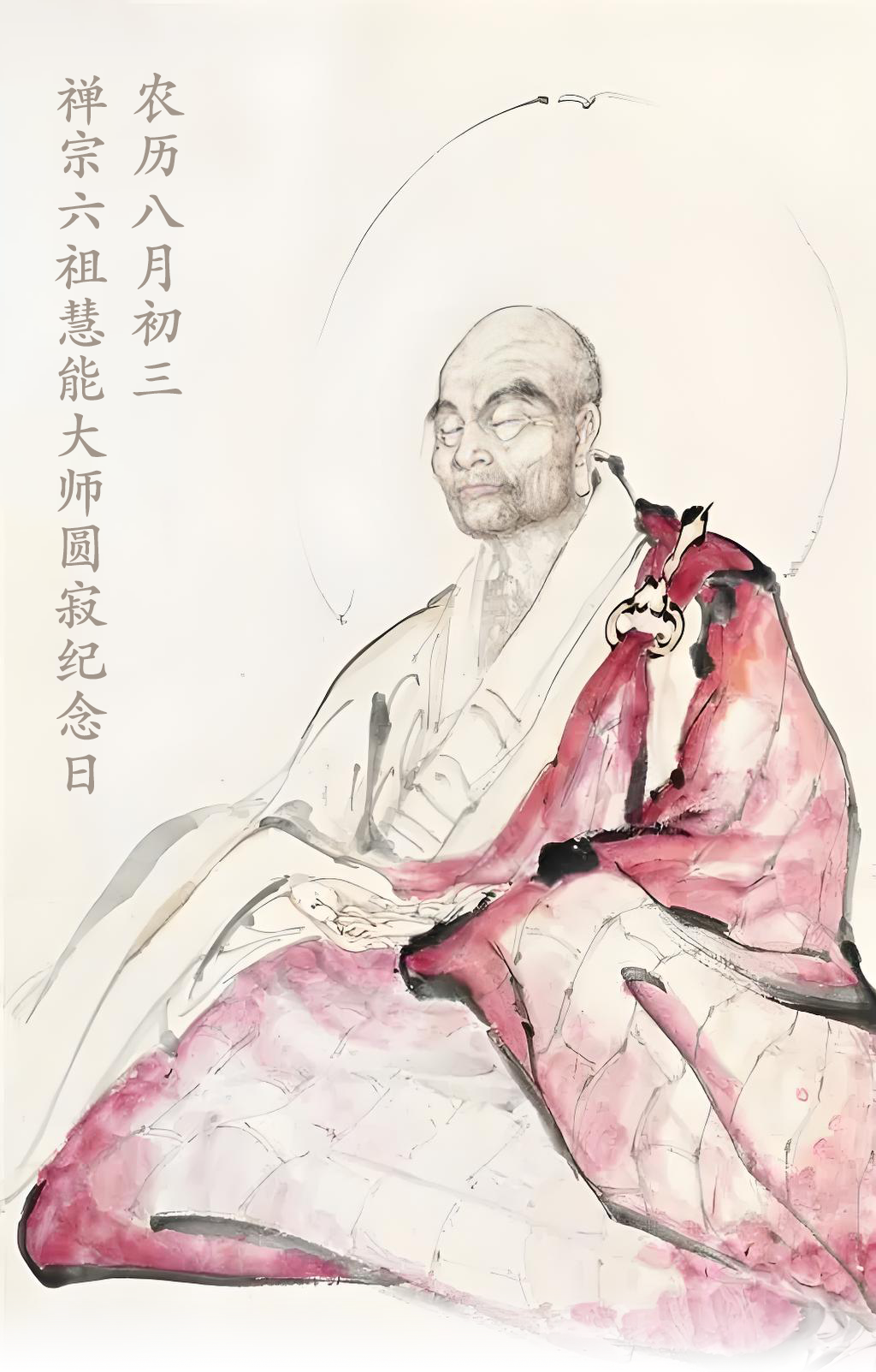

禅宗六祖惠能大师圆寂日 | 那一天,一道白光,彻天彻底

中华文化最鼎盛的,莫过于大唐盛世,但在那个时代,却出了六祖惠能这样一位不识文字的祖师,以超越文字的方式现量地呈现智慧。

惠者,以法惠施众生;

能者,能作佛事。

作为“传佛心印”的祖师,六祖大师就如那个时代的佛一般,句句真实,直指人心。没有华美的辞章,但众生马上就能听懂,马上就能受用。

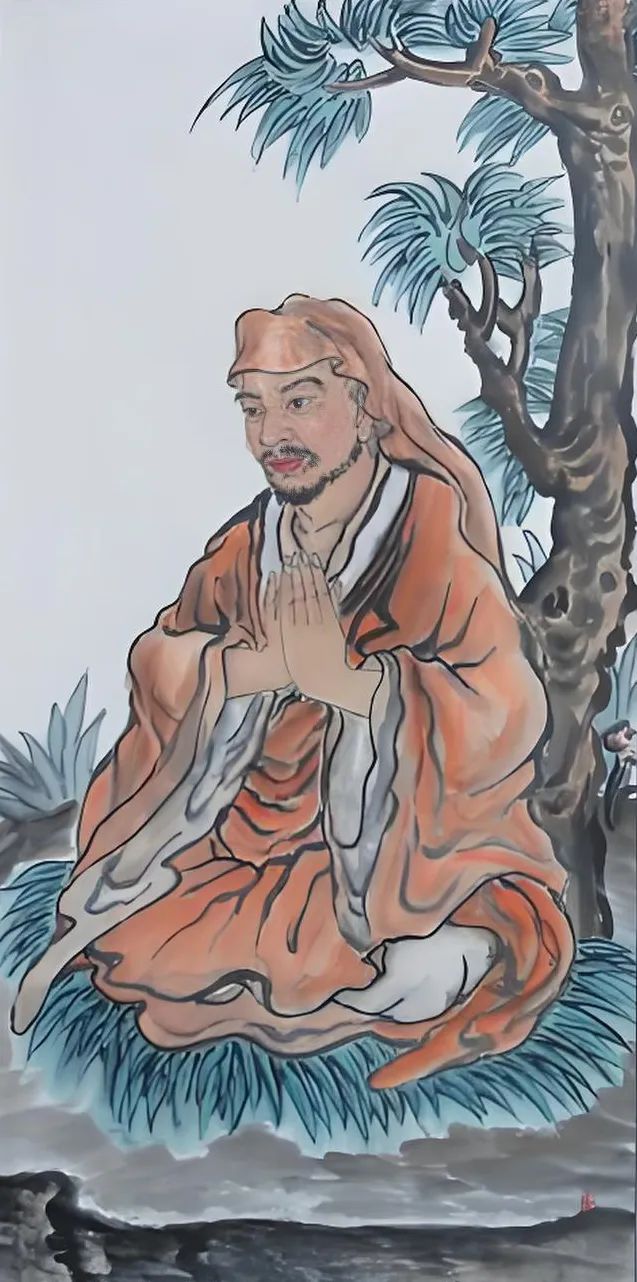

六祖大师度的第一位弟子叫惠明法师,六祖叫他歇下来:“不思善,不思恶,正恁么时,那个是明上座的本来面目?”

这就是“实用型”的。心不落于善,也不攀缘于恶,解脱出来。再回过头看,你的心是什么?有我相、人相、众生相、寿者相吗?

就这一下子,惠明法师几十年的修行立刻就得到受用了,人我双亡,根尘迥脱,心光独露,就见道了。什么叫见道?就是见心的本面,洒脱自在,不生不灭,不垢不净,不增不减,所以他马上给六祖大师顶礼,感恩他。

当心从“是”和“非”的对立里解脱出来,这就是般若的体性。整部《六祖坛经》,讲的就是“摩诃般若波罗蜜多”。

七月一日,集徒众曰:"吾至八月,欲离世间。汝等有疑,早须相问,为汝破疑,令汝迷尽。吾若去后,无人教汝。”法海等闻,悉皆涕泣。惟有神会,神情不动,亦无涕泣。

师云:“神会小师,却得善不善等,毁誉不动,哀乐不生,余者不得。数年山中,竟修何道?汝今悲泣,为忧阿谁?若忧吾不知去处,吾自知去处。吾若不知去处,终不预报于汝。汝等悲泣,盖为不知吾去处。若知吾去处,即不合悲泣。”

——《六祖坛经·付嘱品第十》

生离死别,对于没有解决生死课题的人来说,是非常大的事,但了生脱死的祖师却有不同的生死观。

《六祖坛经》里记载,六祖大师跟弟子们告别:“我八月就要走了,你们有什么问题赶快问我。” 弟子一听就哭起来了,六祖看着大家,说:“你们不了解我的生命境界,所以才哭啊。如果你们知道的话,就不会哭了。”

六祖大师已经修行成就、瓜熟蒂落了,他的人生已经圆满,过去、现在、未来都能够照见,生死早已超越了。证无生就是“证无死”,他已经常饮无死之水了,还用替他哭吗?倒是我们这些不懂的人,要抓紧时间,好好修行,好自为之啊!

就像我们的手机,如果让你从老年机换成最新的智能手机,你是心里甜蜜蜜地换呢,还是愁戚戚地换呢?

对祖师们也是这样的,“好房子”已经造好了,这个“破烂茅蓬”,是为了在人间接引众生而存在的。世人以为他圆寂了,实际上他的生命升级程序早已经完成了。

你现在想“南无六祖大师”,请问他会不会知道?会知道的。他“早证无生”了,当他证得宇宙里不生的体的时候,这个体也是不死的,叫“不生不灭,不垢不净,不增不减”。他在五祖大师面前就证这个了,猎人堆里又修炼了十五年,出来再弘法,不停地弘扬也是不停地巩固。

师说偈已,端坐至三更,忽谓门曰:吾行矣。奄然迁化。于时异香满室,白虹属地。林木变白,禽兽哀鸣。……次年七月二十五日出龛,弟子方辩,以香泥上之。门人忆念取首之记,遂先以铁叶漆布,固护师颈入塔。忽于塔内,白光出现,直上冲天,三天始散。

——《六祖坛经·付嘱品第十》

菩萨戒里面有这么一句话,一个人要发菩提心、行菩萨道时,他有这样的威德,叫“搅长河为酥酪”。

但这个形容词往往我们只是书面上看,在现实中,禅宗二祖慧可大师去世的时候,他的血液就变成白色的。六祖大师圆寂的时候,是白光彻天彻地,让人联想到孟子讲的“浩然之气”,浩然之气原来是真的有的。

这样一位祖师,他给我们示范了,地球文明是可以融入宇宙文明的,宇宙里报身的力量是真实存在的。我们当与这个报身的力量相应时,它确实可以度众生,确实可以拯救我们。

法身佛的光遍一切处,

但是我们看不到;

报身佛的光也遍一切处,

但我们还能有机会得以窥见。

观世音菩萨就代表报身佛,往往我们称观音菩萨为“白衣观音”,这个“白”实际上就指天地间的浩然之气,它是长存的。

我们如果能够把杂念放下,剥掉假象,照见五蕴皆空,那报身的相也会现前,所以观音菩萨来讲《般若心经》,“行深般若波羅蜜多时,照见五蕴皆空”,这就是报身佛的功德力。每个人通过修行都可以去验证它,但除此之外,真实的报身的功德力也在这宇宙里,时时刻刻给我们“充电”。

南无六祖惠能大师

南无六祖惠能大师

南无六祖惠能大师