观佛

CHAPTER

.01

观佛

我在家学佛的时候,把阿弥陀佛像就贴在床头,没事就坐在床上对着阿弥陀佛看。睁眼看,闭眼观,一直观到睁眼闭眼,阿弥陀佛的形象完全映在我的心里。不管走到哪里,只要想到阿弥陀佛,马上那个形象昭示目前,非常清楚。

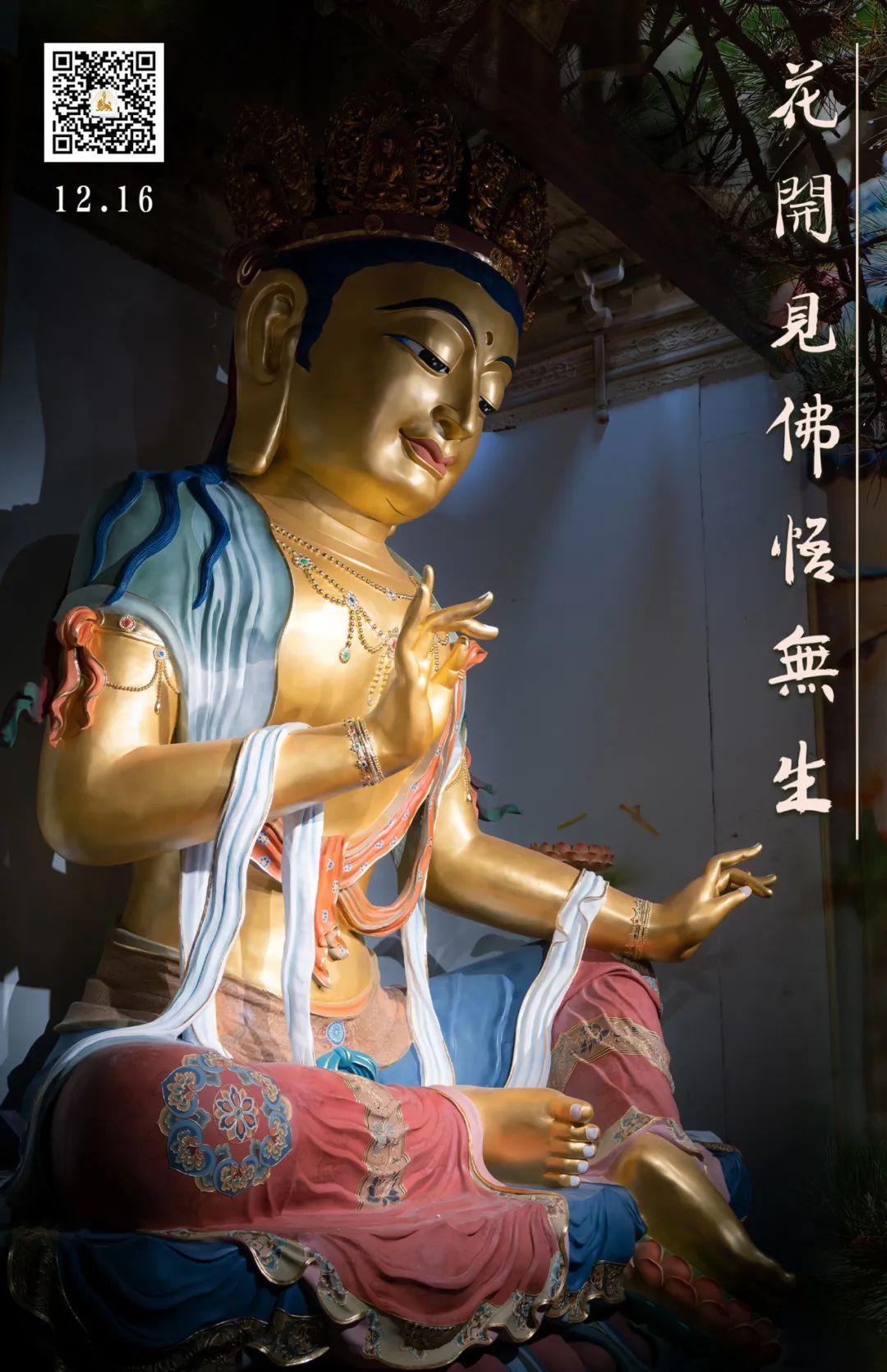

后来我到大佛寺出家,我就观大佛寺的那尊佛像,不是那么好观的。我一般都是在中午的时候,游客也少,出家人都休息去了,我就到大殿去观那尊大佛。

大佛寺的大佛很大,一千五百多年的历史,道宣律师的前身僧佑律师亲自建的。一开始怎么都观不起来,也是观了将近三年的工夫,才把祂观起来。后来闭关在关房里,我把观想到的这尊大佛画了出来,挂在我们关房的佛堂里。

CHAPTER

.02

十六观门

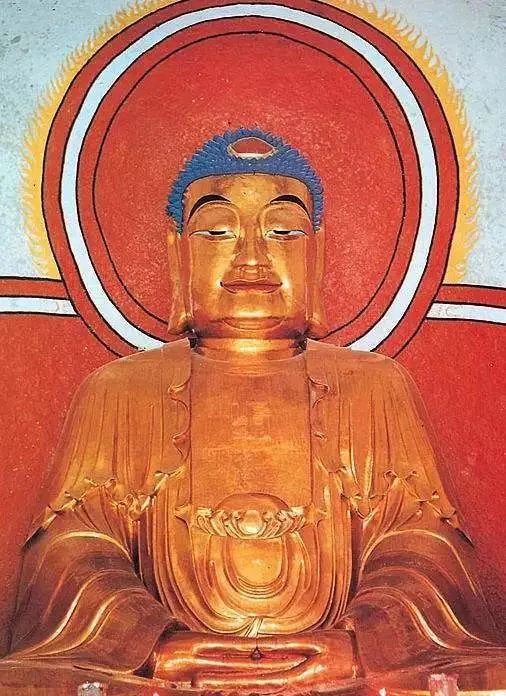

我们天天看看我师父的那张照片,什么时候能印到心里,什么时候看到师父的两只眼睛微笑地看着你,这不容易的。但是只要你能观想几个进去,对你的心灵都是非常有帮助的。

《十六观经》里说,第一个,日想观;第二个,水想观;第三个,地想观;第四个,宝树观......这样一个一个观下去。这十六观观下来,那你离极乐世界就不远了。

所以佛陀在这部经里跟韦提希夫人说,这一生你不想住娑婆世界了,想去极乐世界了,那你就按这个观,观到就可以了。

当时佛陀给韦提希夫人讲了这个之后,韦提希夫人和五百侍女当下就见到极乐世界,形成了正观,全部都证得上品上生。不是死了之后才证上品上生,听了佛陀讲了《十六观经》就证得了。

CHAPTER

.03

时时提着正念

宁波的观宗寺,前身就是延庆寺的十六观堂,就是围绕着这个十六观来修的。但仅是修十六观,没人讲经又不行,所以谛闲法师在那里讲经形成了风气之后,就开始办佛学社,形成了佛教界近代非常有名的观宗寺,天台宗中心道场。

不听经不行的,不听经怎么形成正观?佛在《十六观经》里讲,“如是观者名为正观”,“他观者名为邪观”,如果你观的跟经不相应,那是魔观,是会着魔的。佛金口玉言讲出来了,我们就按这个观,一定得加持,开智慧。

我们平时念这个“阿弥陀佛身金色,相好光明无等伦”,都是有画面的。你这个画面有没有浮现出来?不要仅仅是嘴在念,“阿弥陀佛身金色”,这是很美的一幅画;“相好庄严无等伦”,又是一幅画面;“白毫宛转五须弥”,又是一幅画面;“绀目澄清四大海”又是一个画面。

佛法不往想象空间去拓展,有时候就觉得平淡无味。当你的修行提升上去了,你念七如来,多宝如来,宝胜如来,妙色身如来,广博身如来,离怖畏如来,甘露王如来,阿弥陀如来的时候,如果能把这七宝如来的画面配上去,那就会觉得很有意思。

早课也是这样,念着“妙湛总持不动尊”,你有没有画面?如果配上画面那就很有意思了。如果天天念也没有画面,那就是修行毫无起色。文字的般若也没有,观想的般若也没有,就是天天有口无心,那样只是嘴边滑过去。

你一辈子这样滑下来,最多就是你的业是清净的,因为毕竟做功课的时候,业是清净的。但是要想修行有所提升,甚至想要了生脱死,还是有问题的。

佛法的修行,看表面很平静,平静是为了成就内心的世界。所以修行人要平静,废话少讲,护持三宝的事多做,一边做事一边回光返照,一边做事一边正念提着,心里不要离开法。

念佛行者由忆念弥陀之身与净土,得以往生西方,总其观行有十六种。即:

(一)日想观:又作日观、日想。正坐西向,谛观于日,令心坚住,专想不移。见日欲没,状如悬鼓,既见日已,开目闭目皆令明了。

(二)水想观:又作水观、水想。初见西方一切皆是大水,再起冰想,见冰映彻,作琉璃想。

(三)地想观:又作地观、琉璃地观、地想。观想下有金刚七宝金幢擎琉璃地,地上以黄金绳杂厕间错,一一宝各有五百色光等。

(四)宝树观:又作树观、树想。观极乐国土有七重行树,七宝花叶无不具足,一一花叶作异宝色,又一一树上有七重网。

(五)宝池观:又作八功德水想、池观。观想极乐有八功德水,一一水中有六十亿七宝莲花,摩尼水流注其间演妙法。又有百宝色之鸟,常赞念佛、念法、念僧。

(六)宝楼观:作此观想即刻成就以上五种观法,故又作总观。亦作总观想、总想观。观想其一一界上有五百亿宝楼,其中无量诸天作伎乐。又有乐器,悬处虚空,不鼓自鸣。

(七)华座观:又作华座想。观佛及二菩萨所坐之华座。

(八)像观:又作像想观、佛菩萨像观、像想。观想一阎浮檀金色佛像坐彼花上,又观音、势至二菩萨像侍于其左右,各放金光。

(九)真身观:又作佛观、佛身观、遍观一切色身想。观想无量寿佛之真身;作此想即可见一切诸佛。

(十)观音观:又作观世音观、观观世音菩萨真实色身想。观想弥陀胁士中之观世音菩萨。

(十一)势至观:又作大势至观、观大势至色身想。观想另一胁士大势至菩萨。

(十二)普观:又作自往生观、普往生观、普观想。观自生于极乐,于莲花中结跏趺坐。莲花开时,有五百色光来照身,乃至佛菩萨满虚空。

(十三)杂想观:又作杂观、杂明佛菩萨观、杂观想。观丈六佛像在池水上,或现大身满虚空。即杂观真佛、化佛、大身、小身等。

(十四)上辈观:又作上品生观、上辈生想。往生净土者依其因,而有上、中、下三辈,三辈复分上、中、下三品,总为九品。上辈观即观上辈徒众自发三心、修慈心不杀行等、临终蒙圣众迎接,及往生后得种种胜益之相。

(十五)中辈观:又作中品生观、中辈生想。即观中辈徒众受持五戒八戒、修孝养父母之行等,及感得圣众迎接而往生等相。

(十六) 下辈观:又作下品生观、下辈生想。即观下辈徒众虽造作恶业,然临终遇善知识,而知称念弥陀名号,因之得以往生,及蒙种种胜益之相。

—— 《十六观经》

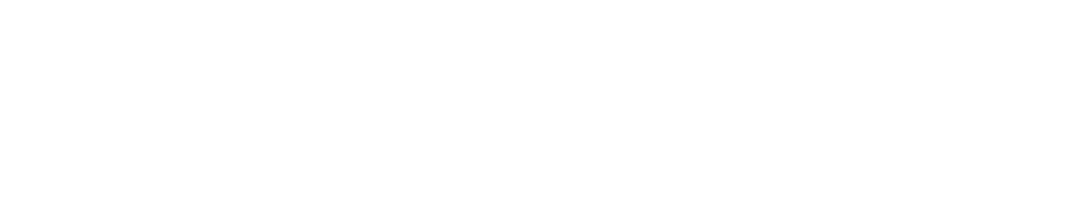

愿生西方净土中

九品莲花为父母

花开见佛悟无生

不退菩萨为伴侣

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持