新春贺岁 《五台山赞》

新春贺岁 《五台山赞》

金刚真容化现来,光明华藏每常开。

天人共会终难识,凡圣同居不可裁。

五百神龙朝月殿,十千菩萨住灵台。

浮生踏著清凉地,寸土能消万劫灾。

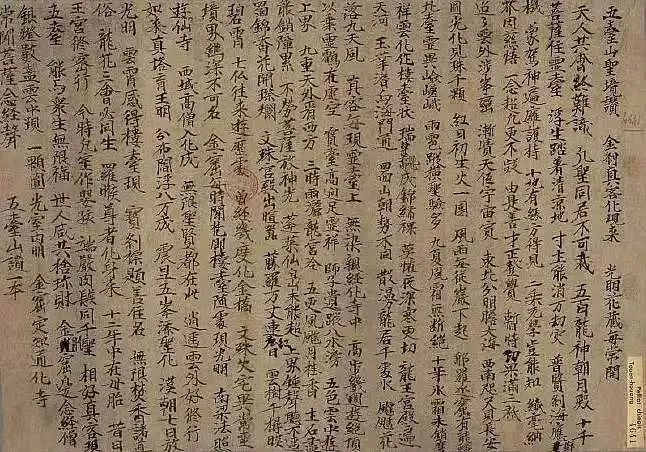

——出自敦煌写本《五台山圣境赞》之一

《赞大士真容》

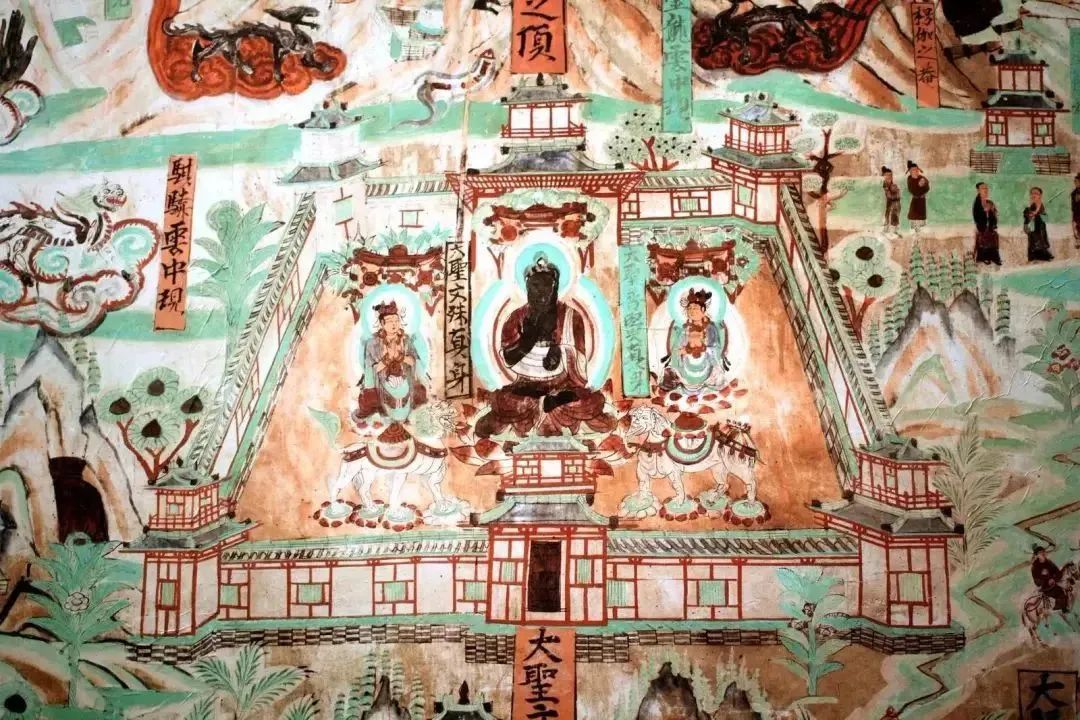

▲ 大圣文殊真身殿

▲ 万菩萨楼

《大方广佛华严经·菩萨住处品》云:“东北方有处,名清凉山,过去诸菩萨常于中住。现有菩萨,名文殊师利,与其眷属、诸菩萨众一万人俱,常在其中而演说法。”

几千年来,五台山作为文殊菩萨应化道场,地位极高,释子“勤求秘宝,作礼大圣,非此地莫可”。

从古至今,历代帝王将相、学士名流、高僧大德、善男信女,也于此间留下大量诗篇,可谓“深林密箐,长留绣虎之词;邃谷幽岩,不乏雕龙之句”。

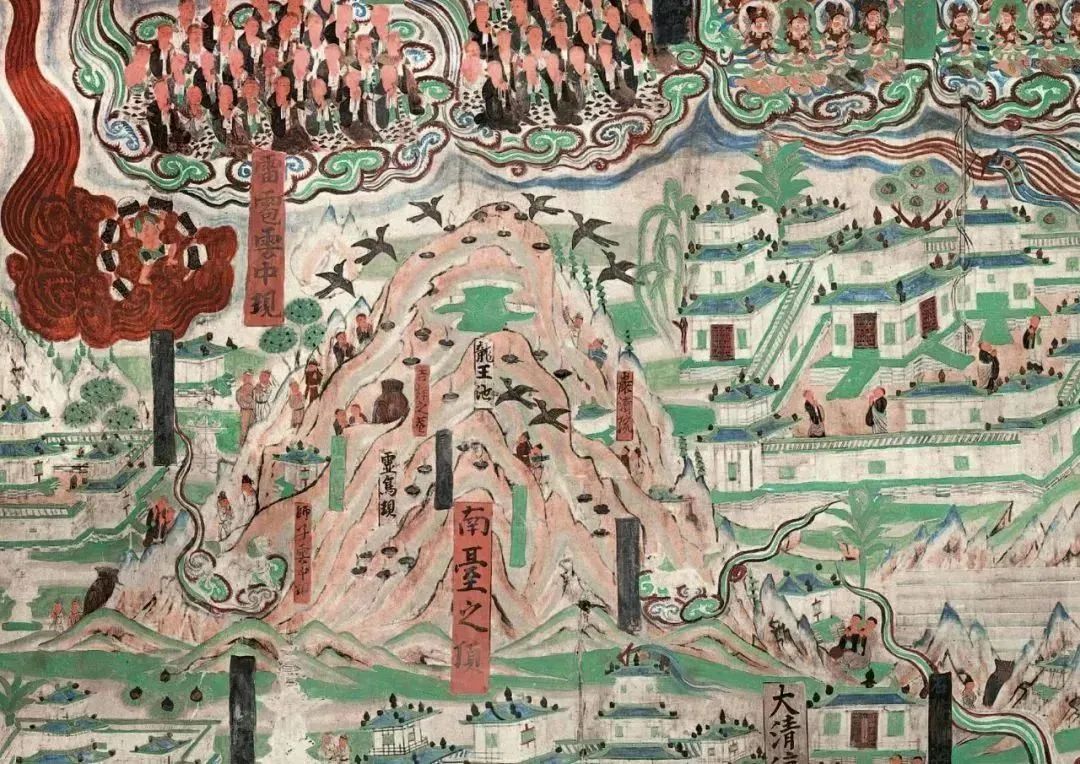

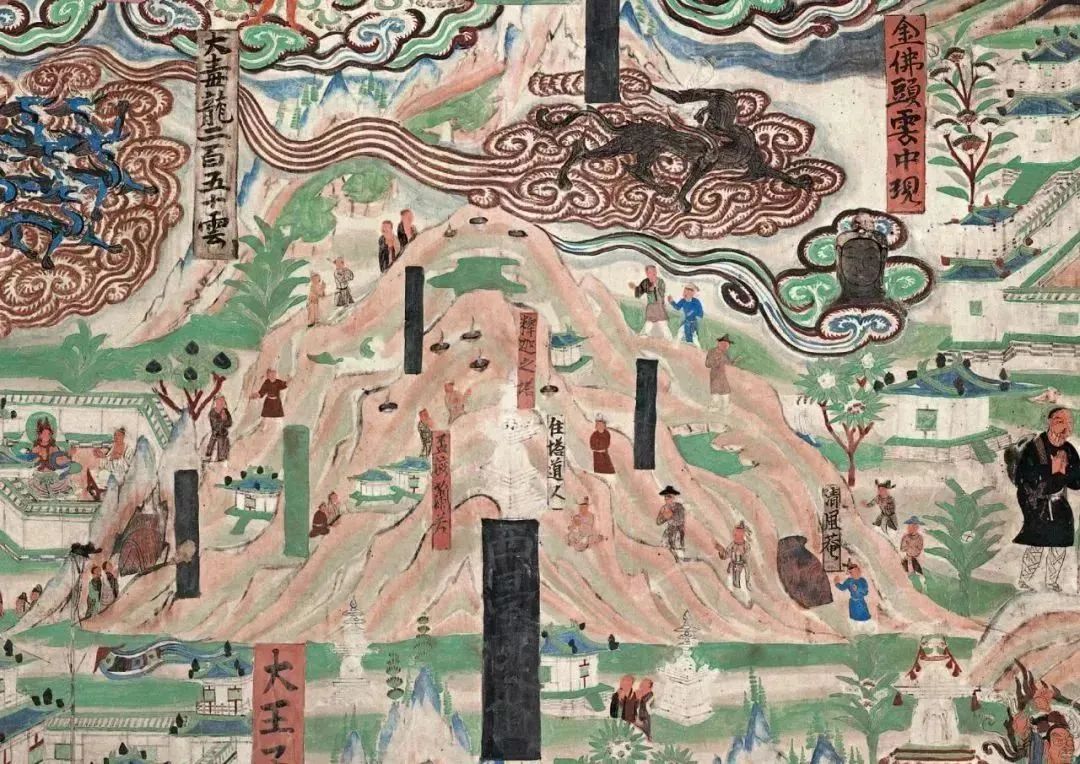

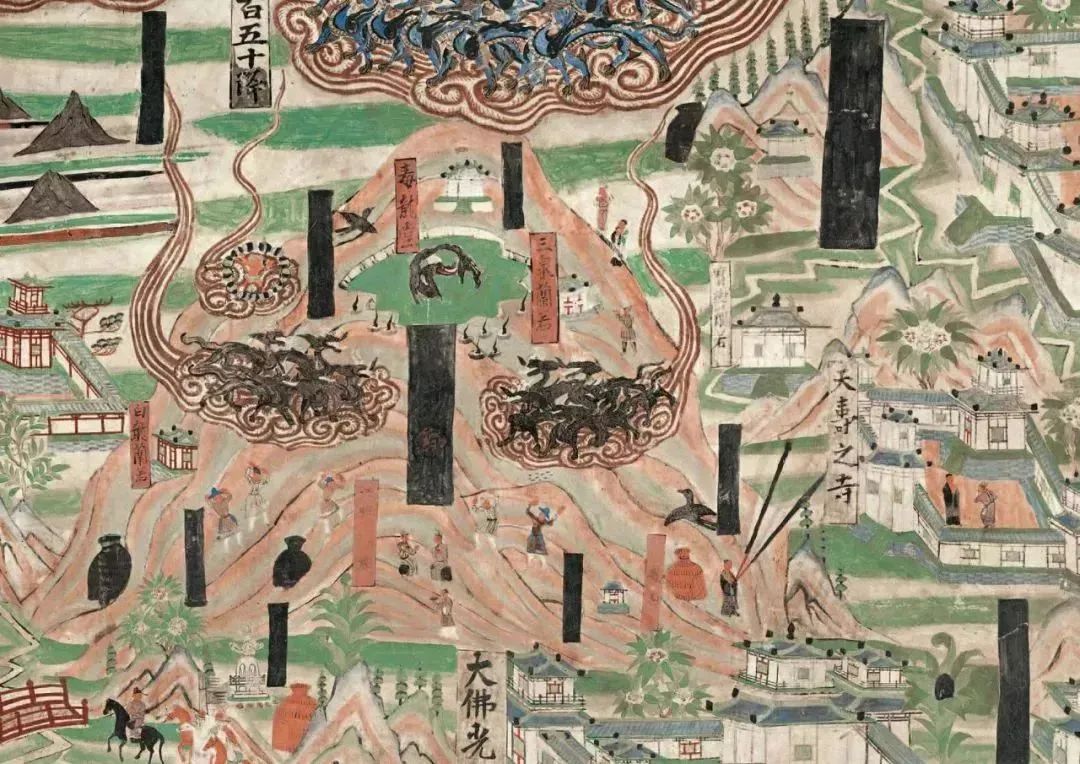

▲ 敦煌写本《五台山圣境赞》

敦煌写本《五台山圣境赞》,为晚唐五代僧人玄本撰写的赞颂五台山的诗歌集,现留写本3件,由11首诗组成,10首七律,1首七言绝句,分别颂赞了文殊普贤二菩萨、五台诸峰、金刚窟、阿育王塔、罗睺罗肉身等圣迹,语言典雅优美,富有想象力,堪称五台山颂诗的上乘之作。

如今,僧人玄本的生平已难以考证,仅留诗题下“金台释子玄本”的题署,但其描绘的金色圣境,历经千年,始终是仰之弥高的圣地。

据《清凉山志》记载,东汉明帝时,已有迦叶摩腾、竺法兰两位尊者来此兴建大孚灵鹫寺,至盛唐时,全山寺院已有三百六十座。历代以来,有许多修行人在此成就,来自各地的朝礼者络绎不绝,菩萨化现圣迹更不可计数。

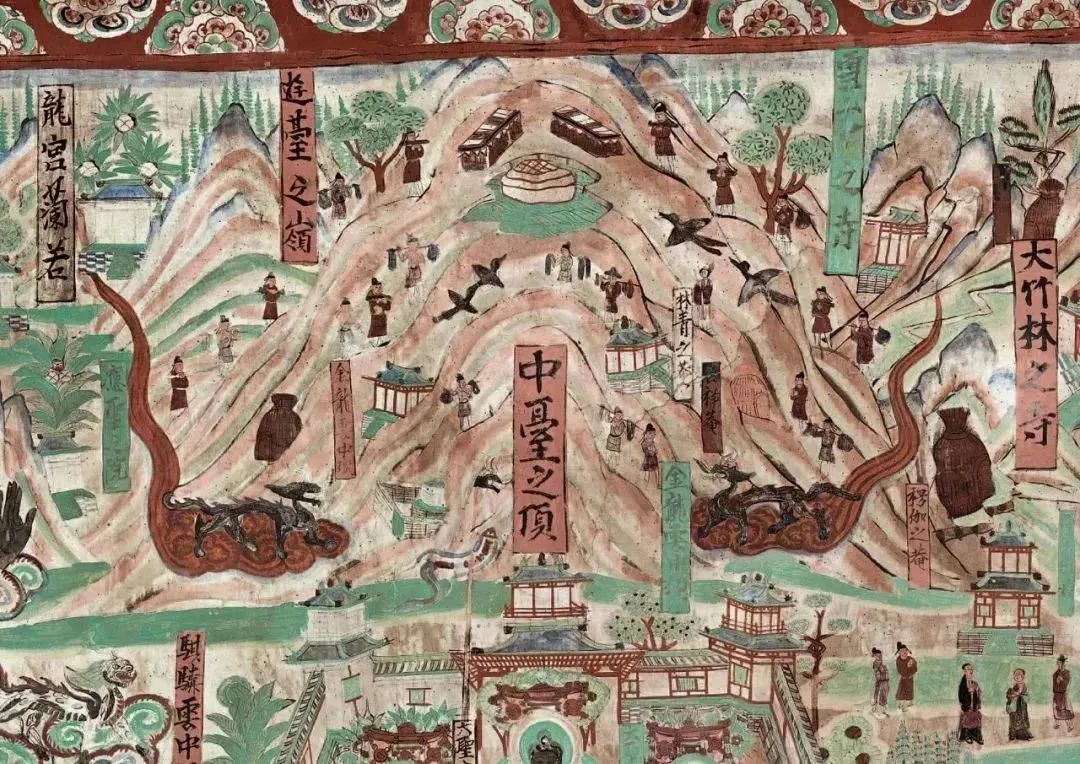

▲ 中台之顶

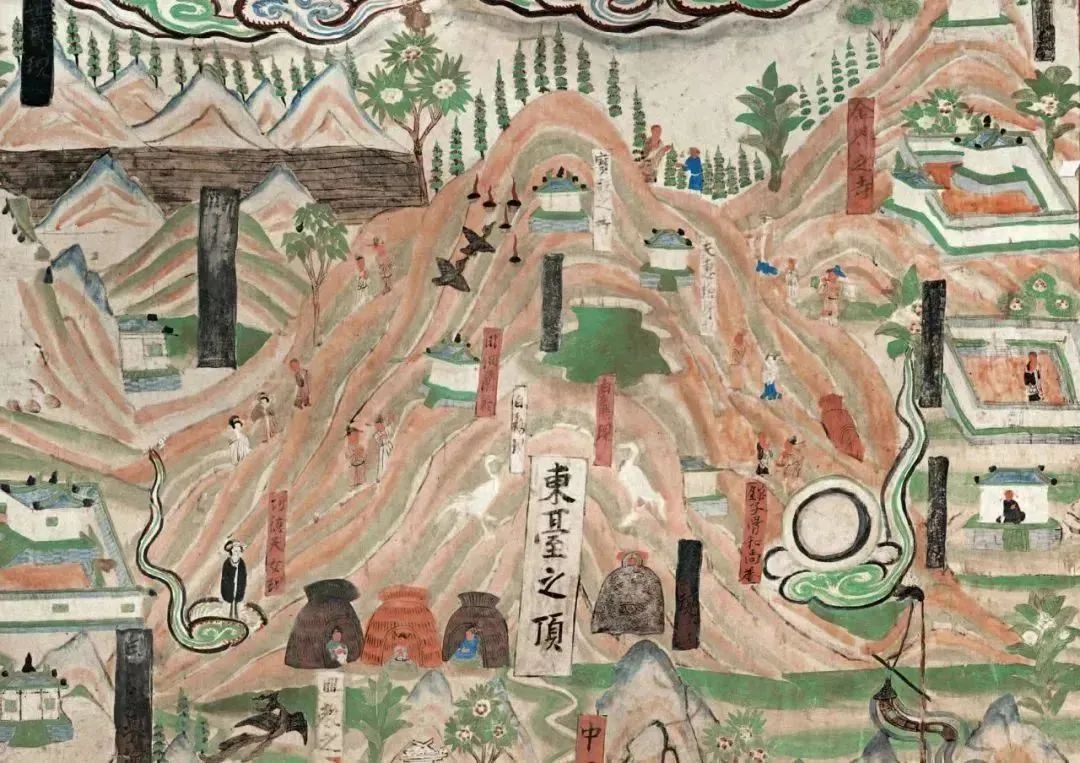

▲ 东台之顶

▲ 南台之顶

▲ 西台之顶

▲ 北台之顶

是五台中有大觉,即不动智佛妙慧自在,即是文殊。

——《大方广佛华严经随疏演义钞》

五台山在密义上,即是文殊菩萨自身;五台宛若文殊菩萨的五髻,代表五种佛智。

唐澄观国师在《大方广佛华严经疏》中说:“五峯耸出,顶无林木,有如垒土之台,故曰五台。表我大圣五智已圆,五眼已净,总五部之真秘,洞五阴之真源。故首戴五佛之冠,分五方之髻,运五乘之要,清五浊之灾矣。”

与此《疏》文对应的《演义钞》详释如下:

“谓当中髻,即中台表之,毘卢遮那佛居,是佛部主,法界清净智,亦佛眼也。

其东一髻即是东台,是阿閦佛居,为金刚部主,是大圆镜智,即是慧眼。

其南一髻即是南台,宝生如来所居,是宝部主,是平等性智,即是天眼。

其西一髻即是西台,阿弥陀如来所居,是莲华部主,即妙观察智,即是法眼。

其北一髻即是北台,不空成就如来所居,是羯磨部主,是成所作智,即是肉眼。”

▲ 修行者

“浮生踏得清凉地”,不仅是表相上的到了五台山,就“踏踏五台土,七世不受苦”。

从世俗谛上说,一个人对佛菩萨心生向往,朝这个方向靠近,也能消业障、增福报,都是在法界里觐见文殊菩萨的重要缘起。

但更深意思是,当我们忆念法义时,我们戒定慧的力量会聚于头顶,自性的五顶祥云弥覆、天雷震动,都在朝拜文殊菩萨。乃至听经闻法、思维法义、参禅打坐、念佛持咒,都在礼拜、朝觐文殊菩萨。

在戒中得受用、在禅定中得轻安、在无漏的智慧中生起究竟解脱的见,于戒定慧中得清凉,才是比较了义的“踏着清凉地”。

所以文殊菩萨也代表五分法身德,戒德、定德、慧德、解脱德、解脱知见德。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持