实修的窍诀

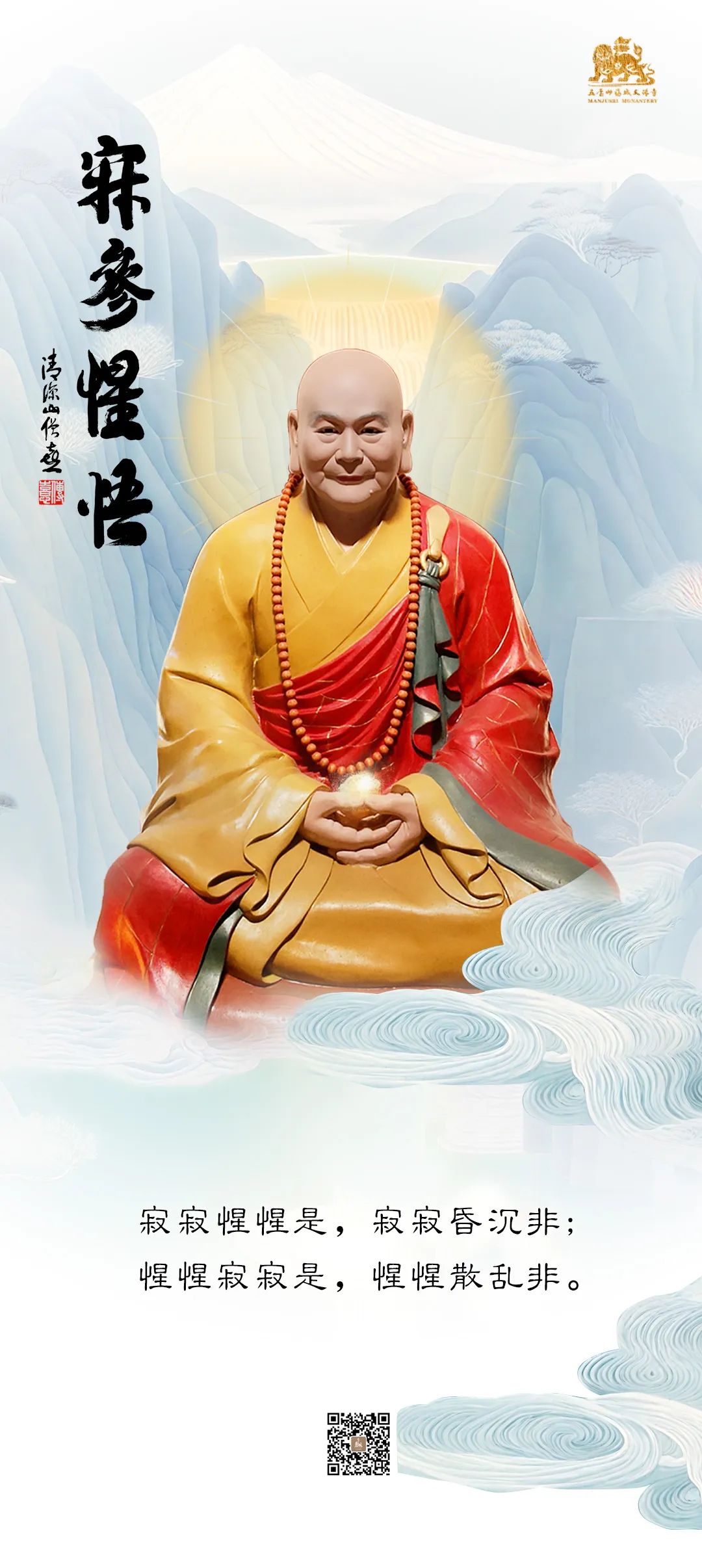

师父悟公上人常常说:“寂寂惺惺是,寂寂昏沉非;惺惺寂寂是,惺惺散乱非。”寂寂还要惺惺,惺惺还要寂寂,这是修行的关键。

惺惺,就代表一个人是有觉性的。我们说“寂而常照”,这个“照”是指佛性当下的觉照,就是“惺”的状态;寂寂,代表他是沉稳的,有根柢的,能沉下来。

“惺惺寂寂是”,就是既要保持着大脑清清楚楚,同时又不散乱。“惺惺散乱非”,虽然有觉性,但胡思乱想就不对了。反过来说,“寂寂惺惺是”,既要能沉淀下来,同时还要保持着觉照的清明;“寂寂昏沉非”,如果寂寂的时候落入昏沉,那又不对了。

所以,“惺惺”和“寂寂”要相互平衡着,觉照的当下,保持着沉稳、安详、不散乱,平静而觉照,觉照而平静,这个是最好的状态。

这就是实修派的窍诀啊,禅宗最窍诀的秘密也就是这句话了。师父老人家八十五岁圆寂前才讲到这个,这在平时不好讲的。因为既然是窍诀,就是他老人家修行一辈子的心得体会,不会随便讲的。多少修行人一辈子也不会显露。

▲古文殊寺禅堂“惺寂等持”

打坐有打坐的正确状态,干活也有干活的正确状态。干活的时候别打妄想,不开小差,干什么就是什么,这就叫定力。大脑清清楚楚,觉照明利,这就是修行,这里面就具足了戒定慧的修持。

处处都可以修行,哪儿不是修行啊?干活不是修行吗?禅宗里说,“运水搬柴,无非妙道”。于普通平凡之处,最看修行功夫的,吃饭、上厕所都要有正念。

每天吃饭、睡觉、出坡、做功课、听法,好像觉得挺雷同,实际上每天都不一样。干的活不一样,心里的烦恼也不一样,每天都是新的,儒家讲,“苟日新,日日新,又日新”。哪怕听一样的法,每天觉悟的也不一样。

在物欲横流里,我们能把身心沉淀下来学佛、修行,这实际上是不容易的,不要说在末法时代了,就是在佛陀时代都是极其稀有的。因为一个人要从过去的生活状态里“跳槽”到修行的频道,有多少人会被你动心呀!

人是有社会属性的,有爸爸妈妈、兄弟姐妹、亲戚朋友,只要有一个人想不通,就有可能成为你的障碍。修行能身也安、心也安,这是需要很大福报的。我们已经在这条路上了,就要把自己的状态也调整过来,调稳了,这样稳稳地修几十年,就能迎来修行路上的春天。