此心向光明 —— 传喜法师峨眉山朝礼之行圆满

朝圣峨眉山金顶万佛顶微视频

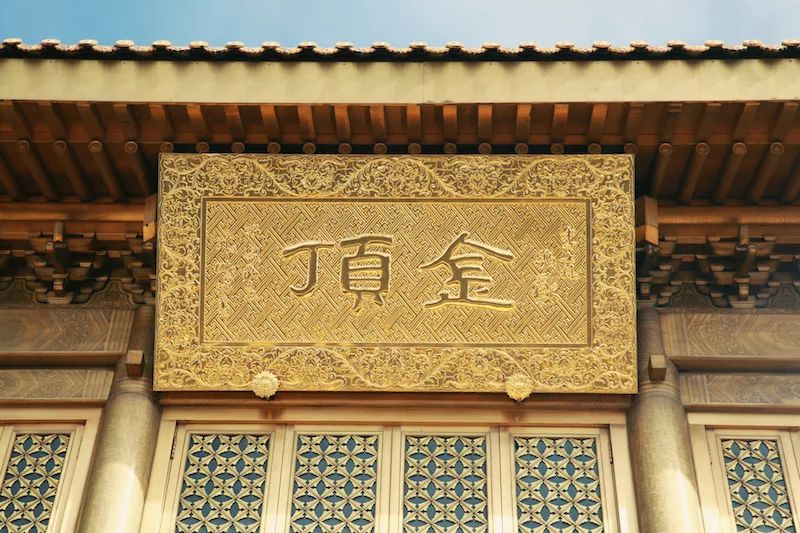

朝圣金顶

李白有诗云:“蜀国多仙山,峨眉邈难匹。”峨眉之雄奇,形具挺拔之象,势标严峻之仪,高出五岳,冠绝九洲。

然而名山形胜,自以心契,不以目穷。况峨眉圣境,自古便是普贤大士应化之所。当入于山中,或跻于顶上,峰峦之涵赜,云水之蕴奥,令人睹境明心者,皆是菩萨兴慈运悲,导化众生之行愿。

普贤菩萨者,体性周遍曰“普”,随缘成德曰“贤”( 约自体说);曲济无遗曰“普”,邻极亚圣曰“贤”(约诸位说);德无不周曰“普”,调柔善顺曰“贤”(约当位说)。在大乘佛教里,普贤菩萨与释迦牟尼佛、文殊菩萨合称华严三圣。

大光明藏

2018年11月12日至13日,怀着虔诚的皈仰之情,传喜法师一行朝礼峨眉圣境。

迭嶂层峦之中,海拔三千多米的金顶之上,大乘气象恢弘万千。永明华藏寺,金殿与铜殿光明浩漾,交相辉映。

佛殿之外,四面十方普贤金像慈悲凝望着芸芸众生。佛像高四十八米,代表阿弥陀佛四十八大愿;十个方位,又意喻普贤菩萨十大行愿。

菩萨具遮那之全体,结华严之大义,以十大愿王,导归极乐。峨眉山也称大光明山,即是普贤菩萨,也表诸佛大光明藏。这光明宝藏,只有积累广大资粮,以智慧心眼才能见到。

在佛教中,《普贤行愿品》出自《大方广佛华严经》。这部经,是释迦佛陀于菩提道场成道后的内在境界——过去、现在、未来一片觉性大光明海。

大方广

“大方广”,代表佛性的“体、相、用”。这佛性的本体、相貌和作用,诸佛如此,众生亦是如此。而普贤菩萨,与十方诸佛、一切众生同一体性。在普贤菩萨的眼里,无我相、人相、众生相、寿者相,皆是佛相,一片光明。

由金顶眺望,云海之中,峨眉最高峰万佛顶绝壁凌空,巍然而立。

万佛顶

万佛顶上,高二十一米的万佛阁,主体四层,庄重瑰伟。悬于楼顶的“祝愿古钟”,经日月逾迈,依旧振响出大雷之音。

在《楞严经》中,普贤菩萨自述:“我已曾与恒沙如来为法王子。十方如来教其弟子,菩萨根者,修普贤行。”修普贤之行,必先悟入毗卢性海。毗卢性海,即众生之佛性。佛性同体,故曰大乘。

“有一众生,心中发明普贤行者,我于尔时乘六牙象,分身百千,皆至其处。纵彼障深,未合见我,我与其人暗中摩顶,拥护安慰,令其成就。” (《楞严经·普贤菩萨圆通章》)

“是人若坐、思惟此经,尔时我复乘白象王,现其人前;其人若于法华经有所忘失一句一偈,我当教之,与共读诵,还令通利。尔时受持读诵法华经者,得见我身,甚大欢喜,转复精进……”(《法华经·普贤菩萨劝发品》)普贤菩萨悲智双运,无有痕迹。

此时正是宇宙澄清。山间兜罗绵云铺陈千里,如大海扬波,闪烁飞动。云海漫漫,仿若可见那时百城烟雨,文殊菩萨遥遥伸手为善财童子摩顶。一路走来,每位佛子都离不开善知识的加持。这善知识,即是文殊菩薩,即是诸佛智慧。

报国寺

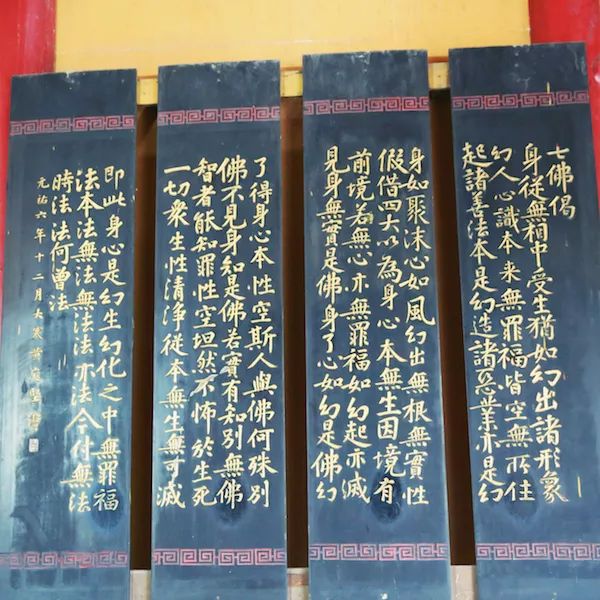

由万佛顶而下,峨眉山麓的报国寺,红墙围绕,伟殿崇宏,为峨眉入山之门户。寺中,有北宋诗人、书法家黄庭坚所书“七佛偈”木屏四条,恭录着七佛慈悲教言。

《普贤行愿品》云:“一切众生而为树根,诸佛菩萨而为华果,以大悲水饶益众生,则能成就诸佛菩萨智慧华果。”而这座大光明山,佛光昼现,圣灯夜来,光明到处,了无黑暗,正如普贤菩萨之行愿,亘古今而无隐灭,尽来际以启群生。

回向

○

文殊师利勇猛智

普贤慧行亦复然

我今回向诸善根

随彼一切常修学

声 明

本文由「佛教慧日」微信平台原创

转载请注明出处

公众号:fojiaohuiri608

请长按下方图片

识别二维码 关注佛教慧日

长按二维码关注

点赞是随喜,转发是分享!

请将这份爱传递!