敬畏从规矩里来,恭敬从理解中来

推荐音频同步收听

不论是佛陀的经典,还是历代的高僧大德,都告诫我们要恭敬三宝,乃至刚刚现出家相的小沙弥,我们都要恭敬。恭敬是如法的,恭敬就能得福,如果轻慢、亵渎,就会造下很深的罪业。

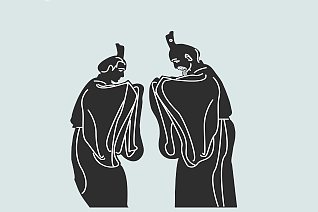

我们平时嘴上讲一句“恭敬”好像很简单,但实际上,内心要训练出恭敬的状态,形成这种功德是不容易的。我们看孔老夫子,两肩和头向前倾着,躬着身体,抱着拳,能做到这样不容易的。我们内在的心态往往是背着手、昂着胸,“老子天下最大”。这其实是无知者无畏,不知道“道”是什么,不知道“德”是什么,也不知道恭敬的对境是什么,更加没有恭敬的状态。

我们小时候,家里的老人看小孩子哪里不对,还会警策你,提醒你收敛。虽然小孩子也不懂什么,但会有一种敬畏。这敬畏从哪儿来的?不是因为懂道理而敬畏,而是因为家长的权威。他们讲的规矩就像命令一样,你懂也好,不懂也好,必须得这么执行。我们中国人有句话叫“教子在婴孩,教媳在初来”。给孩子立规矩就是要在小的时候,一个新媳妇,刚登门的时候就要知道这个家庭的家风是什么。

中华文化实际上是有“道”和“德”的,这道和德不是普通人能理解的,也不是一个小孩子可以理解的,但纵使你不理解,也必须去遵循它。就像我们小时候背唐诗宋词一样,不是背的时候就能懂的,要在成长中慢慢去理解,甚至要用一生去理解。

为什么我们难以生起恭敬心?因为我们连更基础的敬畏都没有。有人来给你立规矩了,内心才会生起敬畏。有了敬畏,然后慢慢理解了,才会产生恭敬的情感。敬畏是从规矩里来的,恭敬是要从理解里来的,生命更成熟了才会恭敬,这不是可以轻易达到的生命境界。

过去形容一个有道德的人叫“望之俨然,触之即温”,我们看师父,看这些佛门的大德高僧,他们连“望之”都是温和的,看着他就能得到摄受,如果“触之”,那更是神秘的。师父讲句话,要用几十年去参:师父为什么会讲这个话?为什么他的一个表情是这样的?无心的人会觉得很平淡、很平凡,但有心的人就会去研究,研究就会看到不可思议的大道。

悟公上人

他的生命跟人、跟自然界、跟人文界是那么融洽,他没有任何的棱角。如果你没有见过这种人,怎么知道儒释道的圣贤是什么状态呢?

为什么我们要弘扬佛法?因为我们还亲近过这样的大德长老,还知道修行是什么,还见到过大道淡漠的那种境界。在这个时代,我们还能看着这些大修行者,学着佛法,去实践着经典里的理论,然后在实践中产生生命的法喜禅悦,这多幸福呀。

扫码关注我们