祝天下老师教师节快乐!感恩您将光明照进了我们的心灵

教

师

。

今天是9月10日教师节,

一个属于老师们的节日。

祝天下的老师教师节快乐!

一个人遇到好老师是人生的幸运,一个学校拥有好老师是学校的光荣,一个民族源源不断涌现出一批又一批好老师则是民族的希望。

——习近平

师者,所以传道受业解惑也

老师,这是很神圣的职业,《礼记》里说:“师,教人以道者之称也。”

唐代的大文人韩愈也说:“师者,所以传道授业解惑也。”

师,是与道连在一起的,这就是师者的尊贵所在。

古代的教育是圣贤教育,将文以载道作为价值尺度,将仁爱孝悌、重义轻利等作为理想人格。

一个老师的文化容量和他的世界观、人生观对座下的学子起着举足轻重的作用。

尤其是在自上而下倡导传统文化学习的今天,作为中华优秀文化传承者的老师,肩上的责任就更为重大。

老师对世界的影响无法估量

通过自己的辛勤付出,让每一个学生活得智慧而有尊严,让我们这个民族更健康地屹立于世界,这项工作本身就体现着一种大爱。

所以,联合国教科文组织的一位官员在肯定老师的价值时说:一个老师,他对这个世界的影响,没有办法估量。

一个好的老师,不仅是文化知识和技能技艺的传输者,也是人格和情怀的培养者,这也是为什么同样一门课,不同的人教会有不同的效果。

将自己高层次的生命体悟融铸到教学实践中的老师,往往会令学生受益无穷、毕生难忘。

引导学生找回生命自信的老师

纯享版:梁俊《苔》

三百年前的春天,随园老人袁枚在园中散步,偶然发现生长于阴暗潮湿之处的苔藓,居然开出了小白花。

他心神一动,写下了绝句《苔》:

白日不到处,

青春恰自来。

苔花如米小,

也学牡丹开。

“白日不到处”,是一个如此不适合生命成长的地方,可苔藓却长出绿意,展现出自己的青春。

它没有因为环境恶劣而丧失生发的勇气,而是用“恰自来”的勇敢绽放自己的生存本能和生活意向,焕发出生命的光采。

“苔花如米小”,细小低微的苔花,无法与国色天香的牡丹相较,但它依靠自己生命的力量,自尊自强,迎来大好春光。“也学牡丹开”,这是“苔”的谦虚,也是“苔”的骄傲。

三百年后,曾在贵州石门坎支教的老师梁俊,带着学生们登上央视舞台。一曲《苔》,惊艳全国。

同样的诗歌,因为不同的演绎者而有了不同的内涵。贵州素有“十万大山”之说,石门坎更是位于贵州接近川滇最边缘的西北角。这样一个偏远之地,梁俊老师去到那里,教导这些孩子,鼓励他们——生命并没有偏和远,重要的是找到生命的自信。

梁俊老师创作的如《苔》一样的诗和歌,给了大山深处的孩子们“也学牡丹开”的勇气。或许是因为发自内心的坚定和期许,这首数百年前的小诗,竟在短短几分钟的舞台演绎里,变得更加动人。

一位好的老师,不仅是文化知识和技能技艺的传输者,也是人格和情怀的培养者。通过演唱这首古诗,梁老师让每一个孩子找到生命的自信,教导他们让生命直立起来。

梁俊老师曾回忆说,“小时候,我也生活在大山里”,苦苦寻找人生的方向。当他找到了生命的乐趣,并把这种觉悟反哺给和他有同样经历的孩子时,生命已然活出别样的风采。

《苔》所散发出的生命之香,已超越了花的馥郁。它犹如一束光亮照进了心灵,在相生共荣的朴素情感里,焕发出直达人心的精神力量。

古人尊师重道的故事

在中国古代,尊敬老师是最基本的道德修养。我们一起来看看古人是怎样尊敬老师的。

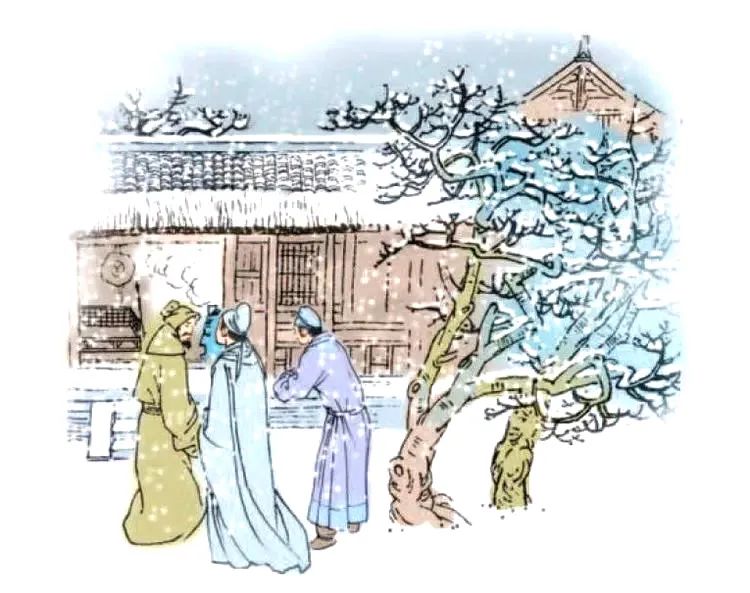

程门立雪

宋朝的时候,有一位有学问的人,名叫杨时。他在青少年时代,就非常用功。后来中了进士,他不愿做官,继续访师求教,钻研学问。

当时,程颢(hào)、程颐兄弟俩是全国有名的学问家。杨时先是拜程颢为老师,学到了不少知识。4年后,程颢逝世了。为了继续学习,他又拜程颐为老师。这时候,杨时已经40岁了,但对老师还是那么谦虚、恭敬。

有一天,天空浓云密布,眼看一场大雪就要到来。午饭后,杨时为了找老师请教一个问题,约了同学游酢(zuò)一起去程颐家里。守门的说,程颐正在睡午觉,他们不愿打扰老师的午睡,便一声不响地立在门外等着。

天上飘起了鹅毛大雪,越下越大。他们站在门外,雪花在头上飘舞,凛冽的寒气,冻得他们浑身发抖,他们仍旧站在门外等着。

过了好长时间,程颐醒过来,这才知道杨时和游酢在门外雪地里已经等了好久,便赶快叫他们进来。这时候,门外的雪,已经积得有一尺多深了。

杨时这种尊敬老师的优良品德,一直受到人们的称赞。正由于他能够尊敬师长,虚心向老师求教,学业才进步很快,后来终于成为一位全国知名的学者。

古人说“弟子事师,敬同于父”,尊师重教是一个人品德建设的基石。在老师的引导和教化下,我们才有机会打开智慧,活出像圣贤一样的状态。

愿全天下的老师平安幸福如意,桃李芬芳!

月明天心

关注更多分享

天心素食

关注美味分享

往

期

回

顾