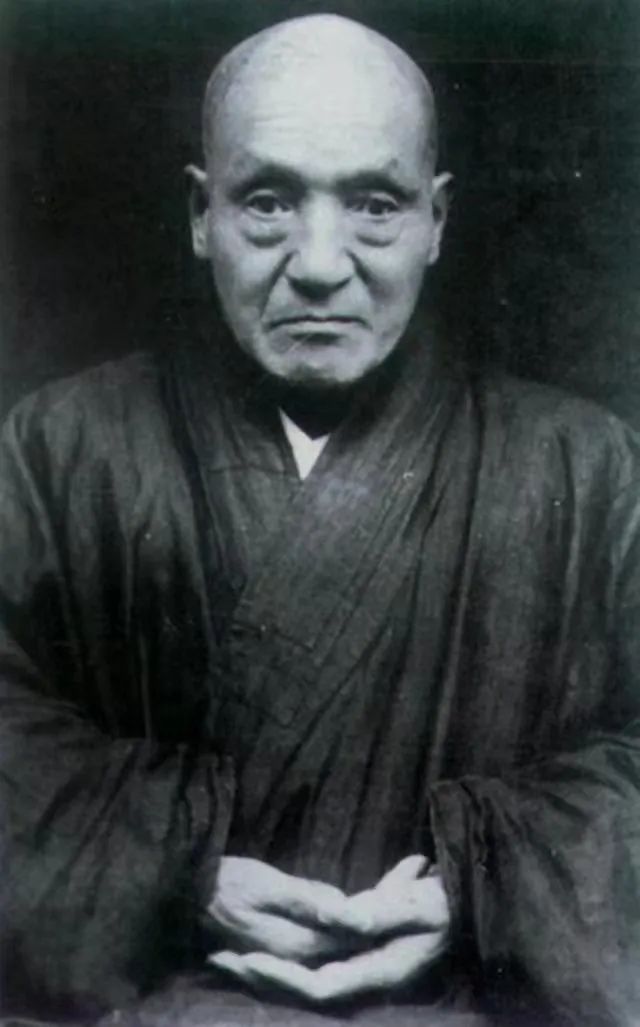

印光大师 :不被魔转,即能上进。

印光大师简介

印光法师(1861—1940),法名圣量,字印光,自称常惭愧僧,又因仰慕佛教净土宗开山祖师——当年在庐山修行的慧远大师,又号继庐行者。大师对振兴佛教尤其是净土宗居功至伟,是对中国近代佛教影响最深远的人物之一,在当代净土宗信众中的地位至今无人能及,被后世尊为莲宗第十三祖,与虚云大师、太虚大师、弘一大师,合称“民国四大高僧”。

165、复何慧昭居士书

壹

【原文】接手书,知宿根甚深,现行颇纯,故有种种胜境相现。然今人多半是要体面,凭空造楼阁,有一分半分,便说有百千万分,如某居士录,其境界皆是手笔所做,不是心地所做。汝固不妄,诚恐或有此习气,则其过不小。佛以妄语列于根本五戒者,正为防此弊也。若或见言不见,不见言见,乃妄语之流类,若凭空造楼阁,妄说胜境界,即犯大妄语戒,乃未得谓得,未证谓证,其罪甚于杀盗淫百千万亿倍。其人若不力忏,一气不来,即堕阿鼻地狱,以其能坏乱佛法,疑误众生故也。汝切须慎重,所见之境有一分,不可说一分一,亦不可说九厘九,过说亦罪过。少说亦不可。何以故,以知识未得他心道眼,但能以所言为断耳。此种境界,向知识说,为证明邪正是非,则无过,若不为证明,唯欲自炫,亦有过。若向一切人说则有过,除求知识证明外,俱说不得。说之则以后便永不能得此胜境界。此修行人第一大关,而台教中屡言之。

【研修】接到你的来信,能了解到你过去栽培的善根很深,现在的修行也很精纯,所以有种种殊胜的境界现前。然而现在的人大多都是要面子,凭空捏造一种了不起的样子,有一分半分,就说有百千万分,例如《某某居士录》,其中的境界都是文字加工的关系,不是真正明白而扎实修行的功夫。你当然不会说瞎话,我实在是担心你可能存在这种习气,而造成这种不小的罪过。佛陀把妄语这一条作为根本五戒之一,正是为了防止这种弊病的存在。比如见言不见,不见言见,这是属于妄语的一种情形,如果凭空捏造如何的了不起,胡乱地描述自己得到一般人无法了知的境界,那就犯了大妄语戒,将没有感受到的境界胡乱地描述为已经得以感受,讲这种瞎话的罪过超过杀、盗、淫,百千万亿倍。这种人如果不下功夫忏悔,一口气不来,就堕入阿鼻地狱,因为这种妄语能坏乱佛法,关系到疑误众生的问题。你千万要慎重,自己所见到的境界有一分,就不可以说一分一,也不可以说九厘九,说多了是罪过,说少了也不可以,为什么呢?因为有修有学的高人不一定能达到他心通那种神通道眼,所以只能根据你所说的情形进行判断而已。自己所见的境界向有修有学的高人说,是为了证明那种境界的邪正是非,那自然就没有罪过,如果不是为了证明邪正是非,只是想要自我炫耀,那虽然向高人说,也是有罪过的,如果向所有人说,那罪过就大了,除了请求有修有学的高人证明之外都不能说,说了之后,就永远不能感受这种殊胜的境界了。这是修行人不容易通过的第一个重大转折点,在天台宗教理中经常提醒这个问题。

贰

【原文】所以近来修行者,多多着魔,皆由以躁妄心,冀胜境界。勿道其境是魔,即其境的是胜境,一生贪着欢喜等心,则便受损不受益矣,况其境未必的确是胜境乎。倘其人有涵养,无躁妄心,无贪着心,见诸境界,直同未见,既不生欢喜贪着,又不生恐怖惊疑。勿道胜境现有益,即魔境现亦有益。何以故,以不被魔转,即能上进故。此语不常对人说,因汝有此种事,固不得不说也。汝最初礼佛所见之大士像不的确,以若果实是,不至因念与观经不合而隐。然汝由此信心更切,是亦好因缘,但不宜常欲见像,但志诚礼拜而已,庶无他虑。临睡目前白光,及礼佛见佛像悬立虚空,虽属善境,不可贪着,以后不以为冀望,当可不现。窥汝根性,似是宿生曾习禅定者,故致屡有此相也。明虞淳熙○1 在天目山高峰○2 死关静修,久之,遂有先知,能预道天之阴晴,人之祸福。彼归依莲池大师,大师闻之,寄书力斥,谓彼入于魔羂(juàn 捐),后遂不知矣。须知学道人,要识其大者,否则得小益必受大损。勿道此种境界,即真得五通,尚须置之度外,方可得漏尽通,若一贪着,即难上进,或至退堕,不可不知。

【研修】正因为修行人对境界的特别在乎,所以近来修行的人,大多存在着魔的问题,这都是由于以浮躁轻狂的心态,希望感受到特殊的有利境界,那就不要说所感受的境界本身存在着伤害性的一种魔境界,即便是所得境界确实是非常特殊的有利境界,可是一旦对此产生贪着欢喜的心,就必然会受到伤害而得不到利益。何况所感受的境界未必真的是特殊而有利的境界呢! 假如感受到境界的人确实有修行功夫,既没有浮躁轻狂的心态,也没有过分渴求某种感受的心态,见到一切境界,如同没有见到,既不因此而产生欢喜也没有希望保留那种感受的想法,更不会因此而产生恐怖惊奇怀疑等想法。那就不要说特殊而有利的境界现前,能对自己的进步有帮助,即便是魔境现前对自己的进步也有帮助,为什么呢?因为不被魔境所转,就能关系到继续可以上进,这样的道理我不会经常给人讲的,而因为你有这种情形,所以就不得不说个明白。你一开始礼佛,所见的观世音菩萨像不一定真的是观世音菩萨,因为如果真的是观音菩萨显身,就不至于因为感觉到与《观无量寿佛经》所讲的不一致,而从此不见了。可是也正因为你有这种境界现前,而信心更加真切,这也是好因缘,但不应该常常希望见到佛像,只要志诚礼拜就好了,不要有其它的想法。入睡之前眼前出现白光以及礼佛时看见佛像悬立在虚空,这些虽然属于好的境界,但是不可以希望保留这种感受,以后也不要指望这种境界现前,那就可能不会再显现了。看来你的根性似乎是过去生曾经修习禅定功夫的人,所以导致经常有这些境相的出现。明朝的虞淳熙在天目山高峰禅师闭生死关的关房中静修,修了很长一段时间以后,具备了事先预知的能力,能够预先知道天气的阴晴和人的祸福,虞淳熙是在莲池大师那里归依的,莲池大师听到虞淳熙的这种预知能力后,写信狠狠地批评,说他进入了对自己和别人都将有极大伤害的魔网,他接受了莲池大师的批评后,就不再有此预知的能力了。必须明白修学佛法的人,要从了生死成佛道上着眼,否则虽然得到小小的本事而必定受到极大的伤害。不要说这种境界不算啥,即便真正得到五种神通(天眼通、天耳通、宿命通、他心通、神足通),还应该置之度外,才可以达到出离生死之“漏尽通”,如果对那些小小的境界抱有渴求和拥有的心态,那就很难上进,而且很可能会倒退与堕落。这是不可以不了解的至关重要的道理。

叁

【原文】梦入佛殿所记之二句经文,固属善境,然此二句,语甚明白,返虚依觉路,归真悟常空者,谓人妄认世间诸法为实,故迷入生死,若能返观诸法当体本空,则便依乎觉路,出迷入悟,归真谛而悟真常之真空实相矣。魔境胜境之分别,在与经教合不合上分。果是圣境,令人一见,心地直下清净,了无躁妄取着之心。若是魔境,则见之心便不清净,便生取着躁妄等心。又佛光虽极明耀,而不耀眼,若光或耀眼,便非真佛。佛现以凡所有相,皆是虚妄之理勘,则愈显。魔现以此理勘,则便隐,此勘验真伪之大冶洪炉也。夜见白光,及虚空清白等境,乃心净所现,何可以法界一相,寂照不二自拟,以此自拟,则成以凡滥圣矣,其过殊非浅浅。二句经文,未见所出,盖亦宿生记忆之文,未必即经中文也。修净业人,不以种种境界为事,故亦无甚境界发生。若心中专欲见境界,则境界便多。倘不善用心,或致受损,不可不知。彼头陀之所说,乃属禅家道理。彼尚不破净土,是其长处,然彼绝不知净土宗旨,故与禅对论。彼注重祥光胜境一语,大须斟酌,否则误人不浅。又谓不可着,以佛法无量,着则成有量,即不能入佛智。何止不入佛智。亦复或入魔界耳。至所云之各佛,乃禅家约心理之论,与净宗无涉。白光清空,既为如来一毛头许功德,汝何得以法界一相,寂照不二妄认。实则宿世定境,由净心而发,固不得当作奇特也。

【研修】梦中进入佛殿所记的二句经文,应该算是有利于你了解佛法的境界,其实这二句经文说的很明白,“返虚依觉路,归真悟常空”就是指一个人胡乱地认为世间情形为实有,所以迷于这种认知而钻进了生死苦海,如果能觉察到诸法并非实有,那就必然能迷途知返,而到达不生不灭的空性状态,进而能感受到真切永恒、非空非有、亦空亦有的“实相”境界了。对自他有伤害的负能量所表现的境界是魔境,对自他有帮助的正能量所表现的境界是胜境,其中的差别,就在于是否符合经教义理。如果确实是正能量,就会让人一见到那种境界,心里自然清净,没有一点浮躁轻狂而放不下那种感受的心里压力。如果是负能量,那么看到那种境界之后,心里就不清净,就会产生浮躁轻狂而放不下那种感受的种种牵挂。还有,佛光虽然有非常明亮的光线照射,但不耀眼,如果照射出来光线耀眼,那就不是真的佛光。遇到佛光现前,应该以“凡所有相,皆是虚妄”的义理进行考量,那光明就会更加明显,遇到魔光现前,同样以“凡所有相,皆是虚妄”的义理进行考量,那就会隐没不现,这是辨别真伪的大智慧,如同冶炼钢铁的大火炉一样。夜晚见到白光,以及虚空清白等境界,这是心中清净所现,怎么可以将宇宙万有本无差别的大总相境界,以及空无一物而普显一切的心性德能之实相境界,按照自己的想象进行揣测和判断呢?这种自说自话的判断,就成了把凡夫混淆为圣人的问题了,这个罪过实在不小。你在梦中所记的二句经文,没有查到出处,大概也是你过去生中记下来的文句,不一定是佛经中的经文。修学念佛求生极乐世界的人,不应该在种种境界上做文章,所以也没有什么境界的发生,如果心中专门想要见到境界,那么境界就会很多,假如想要见到境界的出发点有问题,那就很可能导致受到损害,这也不可以一无所知。那个苦行僧所说的是属于禅宗的道理,他不批判净土法门是他的长处,可是他绝对不了解净土法门的指导思想,所以把净土宗与禅宗作对比分析,而且他特别看重祥光胜境的这一说法,这就更需要认真地加以思考,否则将会误人不浅。那苦行僧还讲述对祥光胜境不可以产生貪恋,因为佛法无量,貪恋了就成为有量,就不能达到佛的境界,其实哪里只是不能达到佛境界,也许还会跌入魔的圈套了。至于那苦行僧所说的这样那样的佛,都是根据禅宗按照心性理体这个角度所进行的阐述,与净土宗没有连带的关系。看到白光及空无一物等境界,既然认为是佛的一根毫毛头上一点功德,那你怎么可以胡乱的认为宇宙万有本无差别的大总相境界,以及空无一物而普显一切的心性德能的实相境界呢?其实,你所见的那种境界,不过是过去世所修禅定境界,而现在由于心神安定而得以表现,所以不要认为如何的不寻常。

肆

【原文】净土法门,以信愿行三法为宗,有信愿,无论行之多少浅深,皆得往生。无信愿,即到能所两忘,根尘迥脱之地步,亦难往生。以真证到能所○3 两忘,根尘○4 迥脱之实理,便可自力了生死,则不必论。若但有工夫见此理,尚未实证,若无信愿,亦难往生。禅家说净土,仍归于禅宗,去信愿说,果能依之而做,亦可开悟。而未断惑业,欲了生死,则梦也梦不着。以凡夫往生,由信愿感佛,故能仗佛慈力,带业往生。今既不生信愿,又将佛一一说归自心,何由感佛。感应不符,则生自生,佛自佛,以横超法,作竖出用,其得益浅而受损深,不可不知。得益者,依彼所说,亦能开悟,受损者,既去信愿,则无由仗佛慈力。吾故曰,真修净土人,用不得禅家开示,以法门宗旨不同故,祈为慧察。如不以为然,请求之大通家,庶可契汝心志矣,光固不执着也。

【研修】净土法门,是以信、愿、行三法为根本,具备了信心和愿心,在修行功夫上无论是浅是深,都能够得以往生,不具备信心和愿心,即使修到了不存在自他、有无等差别,内在的感知与外在的对象不产生沾染的开悟境界,也很难往生极乐世界。对于摆脱生死问题而言,真正修到了不存在自他、有无等差别境界,达到了内在的感知与外在的对象不产生沾染的实际效能,那就可以凭自己的能力,脱离生死,这是不必要研究的问题。对于往生极乐世界而言,如果只是明白了无差别、不沾染的那种境界(开悟),而事实上还没能达到无差别、不沾染的实际受用效能(证悟),那么虽然开悟而因为没有信愿,也很难往生。禅宗所讲的净土理论,仍然属于禅宗理论范畴,所以排除了信愿的说法,如果真能依照禅宗的说法下功夫念佛,也许会有开悟的可能,可是没有断除烦恼业力,想要了生死,那是梦也梦不到的。因为凡夫往生极乐世界,是由于自己信愿与阿弥陀佛的慈悲大愿的相应,所以能够依靠佛的慈悲愿力,在烦恼业力没有断除的情况下往生极乐世界。可是现在的问题是对极乐世界既不生信心又不发愿心,并将阿弥陀佛极乐世界这个事实都只说是“唯心净土、自性弥陀”,那就没办法与佛的慈悲大愿相应。自己的认知和诉求与阿弥陀佛的慈悲大愿不相符,那么虽然说是唯心净土自性弥陀,可是众生还是众生,阿弥还是阿弥,把横超净土的特别法门,当作自力攀登的通途法门来运用,其得到的利益很浅而受到的伤害很深,这是不可以不明白的道理。这里所说的得利益,是按照禅宗的用功念佛,也可能达到开悟的成就,而所说的受伤害,虽然用功念佛却放弃了信愿,那就没办法仗佛的慈悲愿力接引往生。所以我告诉大家,真正修净土法门的人,不能依据禅宗的开示来指导自己,因为关系到法门趋向的不同,希望你用智慧对此加以思考。如果你不认可我的说法,那就请你去求教那些大通家,才可能符合你的心愿,我不会因为你不听话而不高兴的。

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持