文殊菩萨故事|化热恼为清凉,文殊菩萨龙宫巧取清凉石

在《文殊师利法宝藏陀罗尼经》中,佛说:我灭度后,于此瞻部洲东北方,有国名“大振那”,其国中有山,号曰“五顶”,文殊师利童子,游行居此,为诸众生,于中说法。经中所说“大振那”就是古代印度对中国的称呼;而“五顶”指的就是五台山;“文殊童子”便是文殊菩萨。这是三千多年前,佛教经典中关于五台山的记载。

而在北魏著名的地理著书《水经注》里也有一段这样的文字:五台山,有五峦巍然,故曰五台。晋永嘉三年,雁门郡人五百余家,避乱入此山,见山中人为先驱,因而不返,遂棲岩野。往还之士,稀有望见其村居者,至诣寻访,莫知所在,故俗人以为仙者之都矣。《仙经》则云:此山名为“紫府”,仙人居之,其九台之山,冬夏常冰雪,不可居,即文殊师利镇毒龙之所。

以上两段是一千多年以前,中国古代的书籍里介绍五台山的文字,其中《仙经》里所提到的“文殊师利镇毒龙”,讲的就是文殊菩萨前去龙宫取清凉石,借此度化龙族众生的一则故事。

文殊菩萨龙宫巧取清凉石

众所周知,五台山挺拔雄伟, 山清水秀,夏季时,气温清爽宜人,即便是炎炎酷暑,台顶的温度也不会超过10度,因此也叫“清凉山 ”。

但是很早之前的五台山,可并不像现在这样。那时气候异常恶劣,冬天滴水成冰,春天飞砂走石,夏天暑热难当,农民们都没法种庄稼。

然而是什么原因,让气候异常恶劣的五台山,变成了现在气候宜人的“清凉山”呢?

这还要从文殊菩萨说起。

很早之前,文殊菩萨便在五台山传教布道,祂老人家看到五台山的气候恶劣,人们遭受苦难,于是决定改变五台山的气候。

有一天,文殊菩萨化现为一个法师的形象,到东海龙宫去借歇龙石。

文殊菩萨来到东海,见龙宫外面有一块巨石,未到跟前,已感到一股凉气扑来。

巡海夜叉见文殊菩萨前来到此,便到龙宫禀报龙王,向老龙王说明了文殊菩萨的来意。文殊菩萨被巡海夜叉领进龙宫,也对老龙王说明了自己是为造福更多众生,前来借歇龙石到五台山的。

但是龙王听了文殊菩萨的话,心里暗想:祂借什么都行,唯独这块歇龙石不能借祂。这块石头清凉异常,它可是我们花了几百年的工夫才从海底打捞上来的,青龙每天工作回来便在上面歇息养神,若是被祂借去,青龙恐怕以后就没歇息的地方了。

但是老龙王心里思忖,估量着歇龙石重达万斤,祂一个老和尚肯定是无法运走的,索性就放心地说:大法师,您要是能拿得走,那您就拿吧。

可是令龙王没想到的是,文殊菩萨谢过之后,来到歇龙石跟前,口念咒语,即刻就将这块巨石变成了弹丸大小,然后就将这块小石头装进袖筒,施礼告别,飘然而去了。

龙王怔怔地呆在那里,后悔已晚。

清凉石

文殊菩萨回到五台山时,正是烈日当空、久旱不雨、寸草难生的炎夏。当祂把歇龙石安放在五台山的一个山谷后,五台山即刻炎热退去,变得清凉无比。

然而就在文殊菩萨取走歇龙石的当天,东海龙宫那些外出的小龙回来后,发现歇龙石不在了,于是它们怨气冲天,随后就追到了五台山。

气急败坏的小龙,用龙尾把五台山的五个峰顶扫成了平台,以利爪把山上的岩石刨得乱七八糟。至今这些石块还遍布满山,人称“龙翻石”。

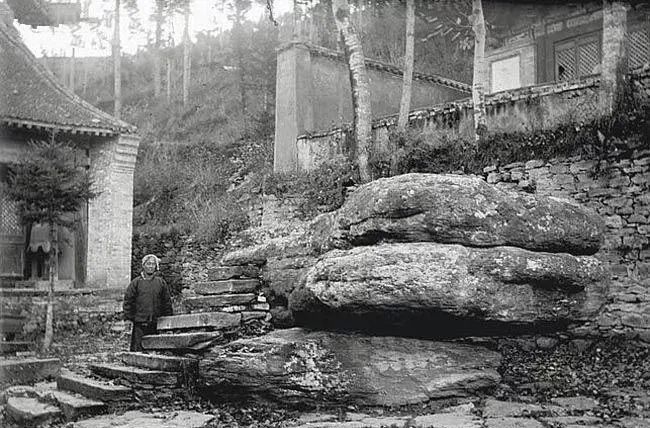

西台龙翻石

然而,文殊菩萨自有度化小龙的办法。菩萨告诉这些小龙,歇龙石在“秘魔岩”的两座巨大的山岩之中。于是众龙就钻进了岩窟之内,当它们刚钻进去,只见两岩合并,仅留得内宽外窄的一道照明的裂缝。

文殊菩萨劝导众龙应在此好好修行佛法,并说会派弟子供养它们。这个岩洞就是五台山至今犹在的“秘魔岩窟”。

秘魔岩窟

在《清凉山志》中记载:唐朝时,有一位法师到秘魔岩窟修行,始建一寺,名为“秘密寺”。

这位法师因常持一木叉,所以人称“木叉和尚”。木叉和尚每见有行脚僧人到此或来山礼拜者,即叉其颈曰:哪个魔魅教汝出家?哪个魔魅教汝行脚?道得也叉下死,道不得也叉下死。速道!速道!

当然,这都是善知识教化众生的密言密行,其中所蕴含的甚深佛法密义,还需学人各自用心去参悟。而秘魔岩窟的龙洞,至今前去朝拜的人所见的景象也各有不同,可谓万人万境。后人为了感念文殊菩萨度化龙族、改变五台山恶劣的气候,造福一方百姓,也特地在文殊菩萨当初安置歇龙石的山谷建了一座寺院,并将这个山谷取名为“清凉谷”。

1994年悟公上人传喜法师等清凉石前合影

一直以来,文殊菩萨与龙族的因缘甚深。熟悉文殊菩萨的佛弟子也许知道:文殊菩萨乃过去平等世界“龙种净智尊王佛”,因悲悯故,以菩萨身化现在此世界,教化众生。文殊菩萨以祂圆满的智慧,观察到度化龙族的因缘已经成熟,巧以清凉石之名,借机度化龙族众生,令其修行佛法。

今天的五台山,青山环绕,天蓝云祥。夏季里,时晴时雨,时烟时雾。晴时,万空碧净,令人心旷神怡;雨时,雾霭迷蒙,幽雅静谧,令人心神安宁。徜徉山间,怡然自洽。这一切其实都来自于文殊菩萨的福德庇佑。文殊菩萨以祂本身具有的清凉,假借歇龙宝石,度化龙族众生,也借此辟出一块凡圣同居的五台净土,守护在此,等待着娑婆世界那万劫轮回的游子归来。

推荐阅读

END

长按上方二维码

关注大圣五台山古文殊寺