待人与克己的最高标准

待人与克己的最高标准

DAI REN & KE JI

待人 | 克己

「 待人,不迁怒;克己,不贰过」

物来则应,过去不留

—

待人与克己的最高标准

日常生活中,时常有人会和周围人发生口角,导致事业不顺,人际关系紧张。关于这个问题,佛说:“若以争止争,终不能止;唯有能忍,方能止争。”如果能够做到“待人,不迁怒;克己,不贰过”,或许就不再会有矛盾发生了。然而,简单几个字,说起来容易,做到的却不多。

中国历史上,孔子一生教导了三千多个学生,但是孔子却认为颜回最好学,自从颜回不幸英年早逝之后,孔子就再也没有听说过这样好学的人了。《论语·雍也》中鲁哀公问:“弟子孰为好学?”孔子对曰:“有颜回者好学,不迁怒,不贰过。”有趣的是,孔子称赞颜回好学,却并没有夸赞他学识渊博,而是赞扬他“不迁怒,不贰过”。说颜回的修养最高,他错了不怪罪到别人身上,同样的错误也不犯第二次。

可见,我们最擅长的就是迁怒。当自己心不平有怒火的时候,就对身边的人、事、物,乱发脾气。所以,聪明人不管是与人会谈,还是找领导汇报工作,大多会事先看一下“天气预报”,根据会面者的“阴晴圆缺”决定自己的应对策略。

人、事,皆可成为迁怒对境

我们人类的三种根本烦恼贪、瞋、痴,又被称为“三毒”。瞋心是每一个人都不能避免的,不过有一些人把瞋恨藏在心里,没有表现出来,譬如“口蜜腹剑”;还有一些人会把内心的瞋恨通过身、口这两门,以行为或者言语表现出来,譬如“暴跳如雷”。然而,不管外在是怎样的,只要内心中有瞋火生起,我们就瞬间失去清凉的智慧了。

“迁怒”一般可分为人和事两大类。先说对人方面,有些人遇到困难的时候,首先将挫折出现的原因归咎于他人,这就是迁怒。我们普通人,遇到不顺心的事,往往会把心里无从发泄的怨气,发泄到与此事毫不相干的人身上,这是很明显的对人迁怒。亲近的人一般首当其冲深受其害,更有甚者还会波及到陌生人身上。成语“恼羞成怒”中的“迁怒”很好玩,自己知道自己错了,你也知道我错了,就因为你知道我错了,我不但不反省,反而会认为你不了解或不原谅我而不罢休。

而对事呢?就是把自己干过的错事儿,推诿成受了别人的影响才做的;或者对他人有误会,哪怕误会已经澄清了,也惯会将错就错,倾泄心中的怨恨;甚或怨天尤人,总要为自己的过错找个理由,就是不肯反省自己的过失,这也是属于典型的迁怒心理。

嗔心转为道用

我们说,瞋恨一般是外在环境无法满足自己的内心,致使人内心产生冲突而生起的;但也有自身内在烦恼导致的嗔恨,自以为是生起气来的情况也不在少数,譬如有恨自己福报不够而生气的,或者是纯碎看不惯别人而生气的等等。

《维摩经》 十三品中提及,“入大慈悲,离众魔事,及诸邪见,顺因缘法,无我、无人、无众生、无寿命,空、无相、无作、无起。”能够懂得“一字皆无”的清净大法,才能入大慈悲境界,离开魔事及诸邪见,能顺缘起性空的因缘法。什么是顺因缘法?简单地说就是遇事不怨天尤人,相信一切都是业报,肯认账,能痛痛快快地还债,就是顺因缘法的表现。

所以,五代张拙秀才悟道后作的偈子:“随顺世缘无罣碍,涅槃生死等空花”。也就是物来则应,过去不留。顺因缘法,就是顺菩提法,也就开悟了。

其实,三藏十二部八万四千法门,都是教我们慈悲的,不管是对众生还是对自己,都需要慈悲。对人慈悲,就是不管别人怎么样,不论他是有理还是没理,我都原谅他,就像我们做错事儿的时候也希望别人能谅解我们一样,要将心比心地慈悲待人;对己慈悲,就是遇事不冲动、不动气、不感情用事,要用智慧来处理自己的事。所以,如果我们能换位思考,以身作则,设身处地谅解他人,对于自他的嗔恨心也会慢慢减少。

妥善安顿身心

只要我们还有迁怒的情绪在,哪怕鸡毛蒜皮的小事儿,也足以填满整个世界。反之,整个世界的重担也仿佛只有鸿毛般轻省。

所以,归根结底,不是世界变大了或是变小了,一切只源于我们没有处理好自己的心。归咎于外在的人、事、物,并不会带来平和或安乐。这么多的负面情绪,最终汇聚到哪儿去了呢?

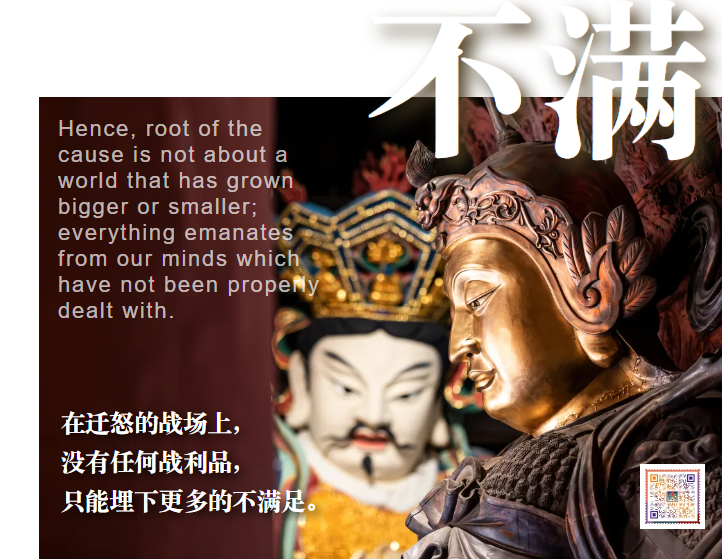

当我们遇到挫折时,或者失望痛苦时,诸事不顺时,寻找到可以迁怒的对象,满腹牢骚地责备Ta造成我们的痛苦,不会带来真正的解脱。当我们坚信,有人偷走了我们的幸福时,就是放弃了去处理自己心的权力。在迁怒的战场上,没有任何战利品,只能埋下更多的不满足。

如果致力于寻找这样一个附着自己苦恼的可供指责的对象,戒律就不起作用了,也无法发挥如实地照见迷惑的可能性。即使我们觉得,正在经历的这件事情,指责是完全正当且公平的。然而,这样做无疑使自己变得渺小,世界也因为“根深蒂固的我”而渺小。

不论是待人,还是待己,不论是我,还是那个被谴责的对象,只要打开心智,照见慈悲的实相,不难发现,其实大家都处于痛苦之中。所以,苦人何必为难苦人呢?

无垢清净光, 慧日破诸暗

能伏灾风火, 普明照世间

【慧日国际佛学微信平台】

| Find Me |

扫码就能找到我