佛法传承中的脆弱与坚韧

01

佛法的传承

纯粹又脆弱

三千多年来,佛法传承到今天,既不需要血缘的链接,也没有利益的诉求,更没有世间所谓的权力、财富,它更多是一种智慧的思考。这种智慧思考跟民族、阶层也都没有关系。

每个人都有佛性,每个人都可以觉悟。六祖大师就讲,“下下人有上上智”,再普通的一个人,可能也有很高尚、很意想不到的智慧;而且,“上上人有没意智”,上上人也有想不到的地方。这也就是说,在智慧上,大家的机会都是均等的,但同时也是谦卑的。

这个结构就使佛教一定是和平的,而且佛教讲的智慧不能被私有、被垄断。它的优点是,在学佛这条路上,大家可以共同分享、相互勉励、彼此奉献,没有人可以把它变为私器,也不能转变成负能量。哪怕师徒之间,也是高尚的信仰关系,不可能转换为低级的贪瞋痴的关系。

但也正因为它没有血缘、利益这些世俗的关系,所以佛法的联结非常脆弱。就像我们一起来寺院听经闻法,彼此会觉得很亲,但实际上在人生旅途中是各归各的,独来独往。

这也是为什么我们一直跟大家说要珍爱佛法。只有当我们有了佛法的陪伴,形成了健康的世界观、人生观,有了彼岸的归宿,那在独来独往中,我们就不孤单,这就构成了我们生命的安全感。

02

佛法不可名状、不可描述,

一定要自悟自觉、自修自证。

信仰是每个人要深藏在内心的,每天通过修行去加固它。你说寺院能送大家什么呢?佛教能送大家什么?佛法的利益,实际上是需要我们自己去信仰、去实践,最后自己再证明。“公修公得,婆修婆得”,在科学上叫“可重复性”,这是佛法很科学的一面。

但佛法跟科学的不同在于,科学是一个证伪的过程,信仰是一个证真的过程,叫“信解行证”。首先你要信,你相信宇宙里有一个佛建的文明世界,叫“极乐世界”,而且你愿意去。

只要你愿意去,佛就有一个超时空的承诺——“无论这个宇宙里面谁愿意来,我都去接他。”所以,我们印光大师说“信愿念佛”,你先要信,然后好好念,最后往生净土,这就证明了。

而且,修行是内心的一种觉悟,你越受益,自然就会越感恩,没有受益的时候,甚至还会说难听的话。

哪怕我们受益了,我们信仰佛,我们接受佛陀经典对生命的指导,然后看到了自己生命的改变。我们已经很明确,佛法对人生、对家庭、对社会都是积极的,但他的好,你又很难去描绘。

就像玄奘大师到那烂陀大学门口面对问难,“证道是什么样子?”玄奘大师就说,“如人饮水,冷暖自知”。喝水啥味道?不可说。倓虚长老也写过一副对联,“随时皆得大自在,不能言其所以然”,不可言说。

这就是高文明传播的难度,一定要自悟自觉、自修自证。这样一种智慧传承的属性,也导致他很难延续、增长。

03

大音希声、大象无形,

越伟大的价值,越难被看见。

一直以来,都会有人疑问:文化有价值吗?文化能当饭吃吗?

莫言曾经在北大的一次公开演讲中,以文学、艺术为例,谈到过这个问题。他说,文学跟科学相比,确实没有用处。科学可以造飞机,可以生产各种各样的物品,满足人们的生活需要,而文学、艺术不能。

但他又说,看到几千年前的陶器,被刻上各种各样的符号,如果不刻这些符号,丝毫也不影响陶器的使用价值,但为什么还要刻呢?这就是美。人不但需要满足穿衣吃饭的需要,还要满足审美的需要。人类不应该只是纯粹物质的动物,而是物质和审美并存的。

事实上,文化不仅有价值,它甚至是人类的标配,是写在基因里的东西。只要是人类的文明,就不可能没有文化。如果只是用能不能当饭吃来衡量,那就降级到动物属性里了。

佛教的信仰更是如此,如果说我们需要美、需要艺术的话,那我们就更需要佛教。他所描绘的“彼岸世界”,实际上就是生命的出口,带领我们超越生死轮回。

而且,有了彼岸的生命高度,回过头来对此岸的建设,反而是一个高尚的过程。讲得通俗一点,就是以菩萨的精神、以出世的情怀,来建设世间。

但自古就讲,“大音希声、大象无形”,越大的价值,越难以被看见。所以老子也说,“上士闻道,勤而行之;中士闻道,若存若亡;下士闻道,大笑之,不笑不足以为道”。

信仰是一种理性的选择,他没有血缘性,不具有经济的捆绑,也没有任何承诺,只有正面地引导。通过建立戒定慧,自己鼓足了劲,积足了功德,带着厚厚的生命礼物去分享。如果能带给别人启迪,也是要用自己的功德力去补贴。

这个特点,既决定了佛教自古以来都是和平的,但同时,也使延续这种文明成为一件并不容易的事。这是一个很大的工作,要形成文化自信,成为文化自觉,一代代传承不绝。

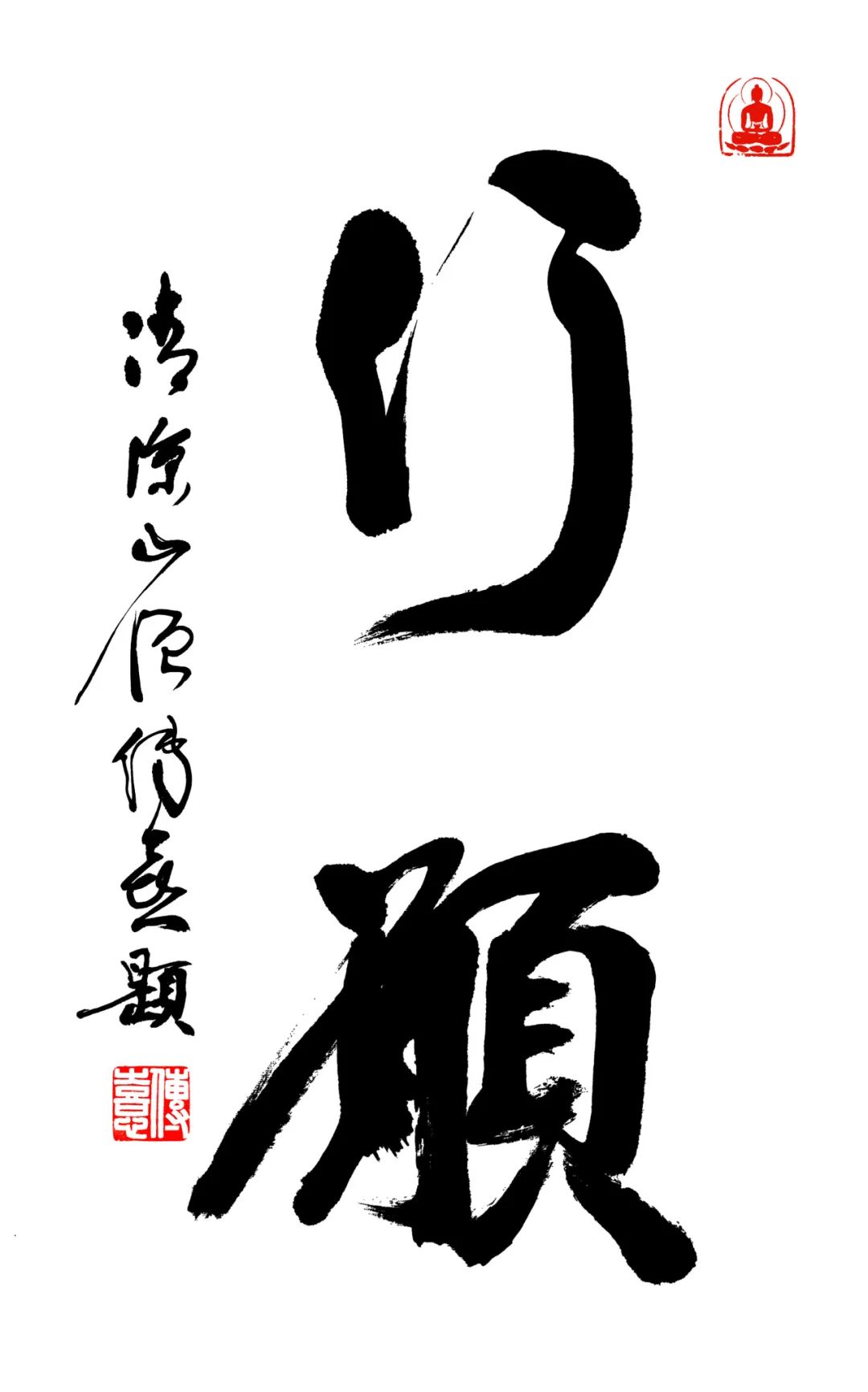

行愿