今天,晒经日|拂尘见心,慧日长明

农历六月初六,是佛教传统的 “晒经节”。

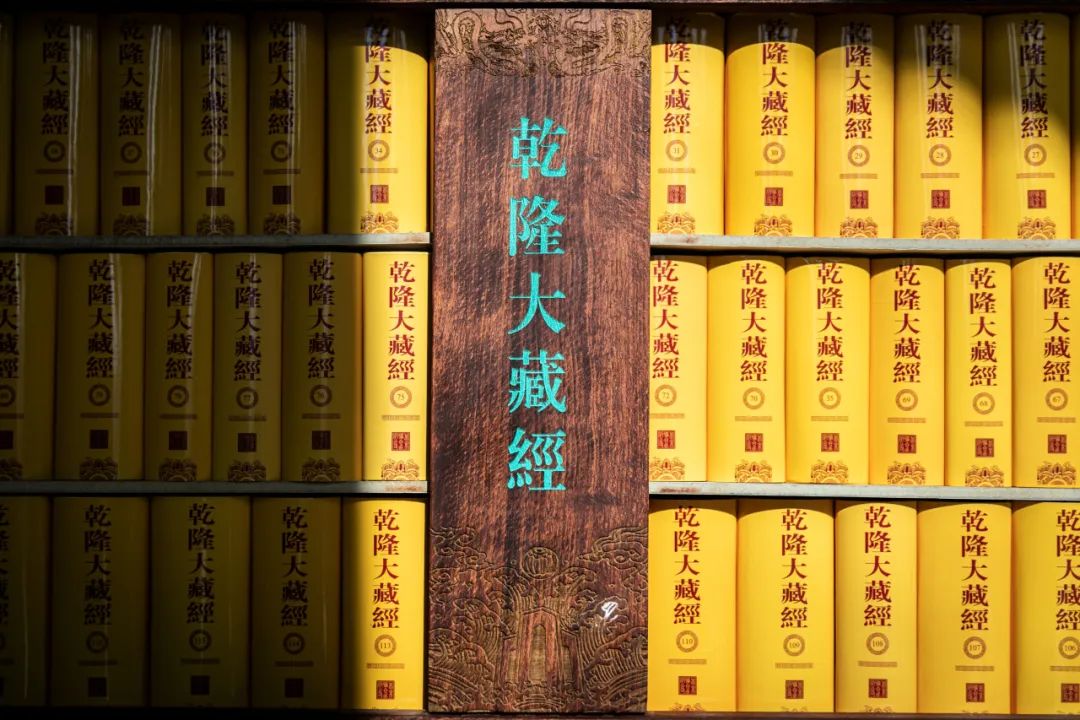

每年此时,寺院都会将藏经楼中的经书郑重取出,逐页翻开,以软刷轻拂尘埃,随后重新装匣归位。正因这一独特的仪式,晒经节又被称作 “翻经节”。

这一延续至今的佛教重要节日,不仅是对珍贵文化遗产的守护与弘扬,更让佛法如璀璨慧日,恒照世间。

01

中国人的晒经传统

晒经的传统起源很早,早在东汉《四民月令》中就有记载:“七月七日,曝经书及衣裳,不蠹。”这说明至少在东汉时期,中国人就有七月七日晒经的习俗。

六月六晒经,或是起源于宋朝。《宋史本纪第八》中记载:大中祥符四年正月,宋真宗“诏以六月六日天书再降日为天贶节”。“天贶”意为赐赠,宋代官方以行政命令的方式广泛推行天贶节,成为一个重要节日。

民间还传说,这天是龙王晒鳞日。人们坚信,在“六月六”晒衣衣不蛀,晒书书不蠹。明清时期,每年六月六如果恰逢晴天,皇宫内的銮驾、档案文集也要摆在庭院中晒一晒。《万历野获编》中提到:“六月六日,本非令节,但内府皇史宬曝列圣实录、御制文集诸大函,为每岁故事。”

寺院于每年六月初六,都会将佛经从藏经楼取出,逐页翻开拂尘,以防止经书发霉生蠹。《真州竹枝词引》云:“六月初六日,晒经,第丛林故事耳”。

02

珍惜经典的功德利益

《涅槃经》云:“法是佛母,佛从法生。三世如来,皆供养法。”历代祖师大德对经书无不至极恭敬,将佛经作为指导修行、净化业障、启发智慧的依据。

如净土宗十三祖印光法师说:“经典乃三世诸佛之师,如来法身舍利,亦当作真佛看,不可作纸墨等看。对经像时,当如忠臣之奉圣主,孝子之读遗嘱。能如是,则无业障而不消,无福慧而不足矣。”

《付法藏经》云:“佛言,一切众生欲出三界生死大海,必假法船方得度脱,法为清凉除烦恼热,法是妙药能愈结病,即是众生真善知识,为大利益济诸苦恼。”不仅是说法、闻法、诵经之人得大利益,乃至音声所到之处,都可以普惠众生。

公案:牛因闻藏经,转世为状元

过去有一大寺,藏有龙藏经典,每年六月初六,必然搬出曝晒。有一年,正在曝晒藏经时,忽有一牛闯进佛门,用牛鼻子向曝晒中的藏经嗅闻。被僧人发觉,恐其弄坏藏经,急命其主人牵走,牛虽挣扎,欲继续嗅闻,不想离去,无奈鼻子被人牵著,不得不离开。

不久牛死,转世为人,聪明异常,十七岁中举人,二十岁中状元,皇上封为道台大人。走马上任时,途经前生闻经的佛寺,似曾相识,心中奇怪,下马入内观看。忽闻众僧诵经,竟能随之朗诵,一字不差,念至一半,忽然无法跟上,心生怀疑,请教僧人。

老和尚说:此是因果问题,如实道来,恐道台大人生气。后因道台大人几经追问,老和尚始将牛因闻经功德,转生为人之事道出。并劝道台大人,珍惜人身,护持佛法。道台大人,由于闻经善根,毅然弃官出家为僧。

03

晒经的注意事项

晒经虽名为“晒”,实则是“晾”。清末《芜城怀旧录》记述:“旧存藏经,寺僧每于夏季展凉”。“展凉”即是晾。

经书曝晒于烈日下,纸易脆,胶易脱。正确的做法是在没有阳光直射的廊庑下,逐页翻过以透霉气。晾晒时不可以手触,汗水入纸更易霉变,应戴手套或以竹签挑之。

如果遇到天气不好,晒经时间可不拘泥于六月初六,但取晴明,中伏最佳。因为霉天带潮,书经翻动,吸入潮气,极易霉烂。另外,为保护古籍,晒经次数可视情况而定。

如《云栖法汇》中说:“六月晒经,但取晴明,不必拘定初六。”《金山规约》云:“凡翻经最要紧者,定要候霉天过去,或中伏天最好,若在霉天翻经,不翻还好,亦翻亦坏,何以故?霉天之干燥中,藏带潮湿不少,如晒一衣服,晚时收回,干如锅巴碎,到次早抹之,还有潮湿沾手,伏天晒物,能管一年不回潮不霉烂。故中伏天最好翻经,后人留心,法宝要紧。”

“虫蠹书害少,人蠧书害多。虫蠹曝已去,人蠹当如何?”在北宋理学家邵雍看来,虫蠹对于图书的损害比人为造成的毁损要小,心中之蠹更可畏。

晒经节,不仅是对经书的保护,更是一种对佛法的尊重和传承。它提醒我们:真正的法宝,需要外在的珍视,更需内心的体悟。

愿一切有缘,

深入经藏,智慧如海,

愿以今日之虔敬,

长养日日之精进,

令正法久住,慧灯永续!