中华文化的 “ 一以贯之”

第五篇章

中华文化的 “ 一以贯之”

FORIQINGLIANG

01

“端阳”的本然意义

我们前面讲了很多关于端午的历史人物,这是具有人文性的一种纪念,同时,端午还有其本然的大道性的一面。端午节被列为中华民族的四大节日(清明、端午、春节、中秋)之一。越是上古时代,对“五月初五”越重视。

中华民族的远古文明都是与大道有关的。我们的文字,叫“文以载道”。“文”,是无形的大道垂化于人间的一种指引。文是有形的,道是无形的,以有形的“文”诠释无形的“大道”,这是“文”的神圣功能。所以仓颉造字才会“天雨粟,鬼神泣”,它把大道显化到人间来,让每个人都有思考和学修的机会。

近代以来,中国很多重大的考古发现也都指向大道。对于一个集结成国家的群体而言,最核心的构成就是“祀”与“戎”。“祀”,是“人天相应,人天合一”的程序,人是可以从形而下到形而上的,是可以从生老病死进化到不生不灭、寿同天地、德合日月的;“戎”,就是保护这种秩序有效地运转。

这个端午,我们更侧重于它原始的状态。为什么端午也叫“端阳”呢?因为四月已经是纯阳了,等进入五月,纯阳之中,阴的力量也开始萌发。阴阳交泰,万物昌盛,不仅仅草木繁茂,胎卵湿化也生命力旺盛、繁衍生息。这时候,从环境上,我们要洒扫庭除,做好家庭卫生;从个人上,不仅要注重生理卫生,更重要的是心理卫生,最神圣的就是思维大道。端阳时节,正是增长我们修行、积累资粮的大好时光。

02

生命与道的合一

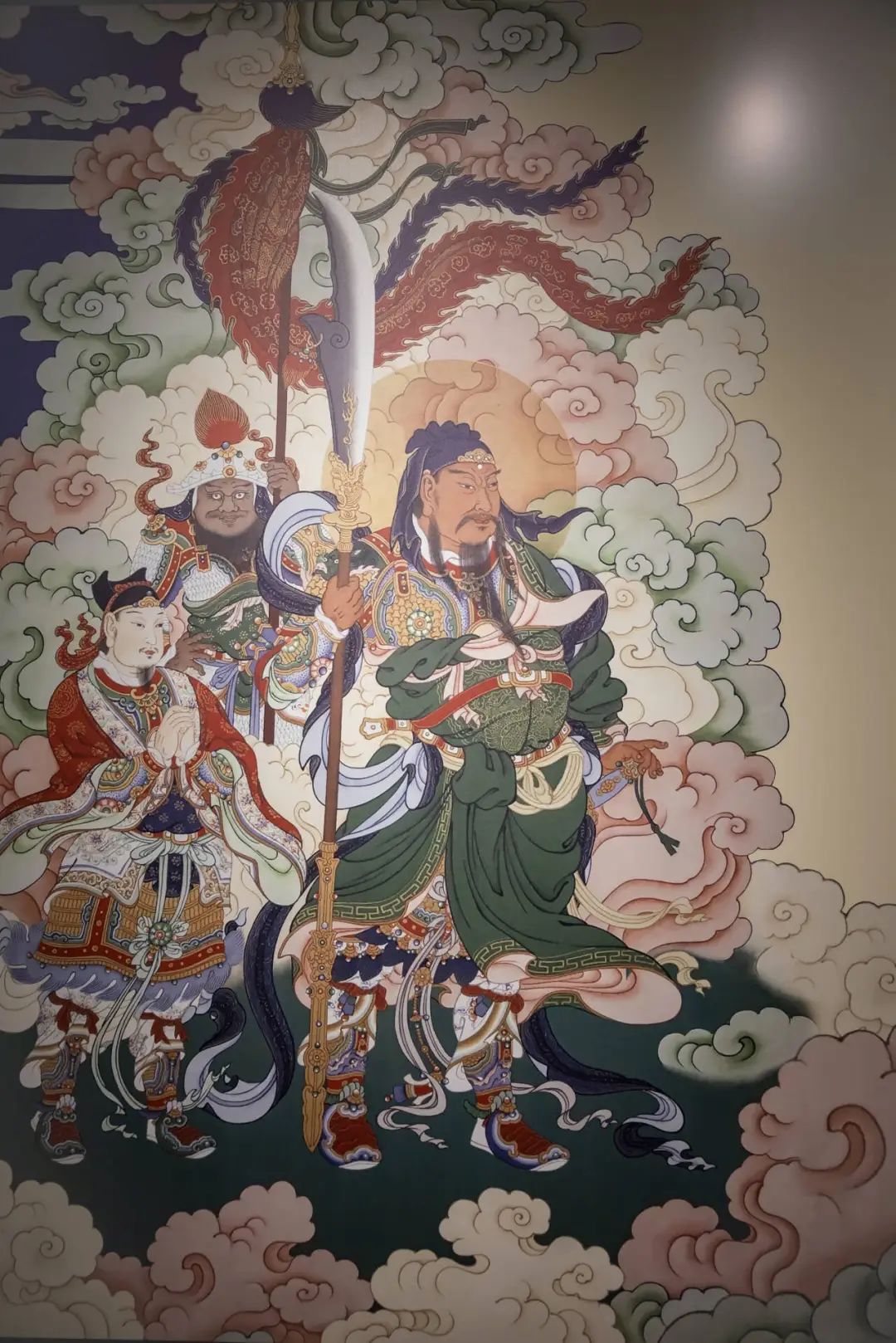

端午纪念的这三位历史人物都是以“死”名垂千古的,在他们的生命里,有一种比这个色身更加宝贵的东西——父母与子女之间,子女的至孝之心;君臣之间,为君为臣的操守;个人与天下间,“先天下之忧而忧”的情怀。这些都是超越色身的。

所以儒家讲“三不朽”——立德、立功、立言。生命的死亡除了有肉体属性,还有家族属性,一个家族如果没有香火了,就叫绝后了,这是中国人很在意的。除此之外,还有社会属性,就是一个人对社会的贡献,看他在这个世间所有的创造是否还存在。儒家最后的理想是“人天合一”,即通过生命与道的合一,与天地同寿,德合日月。

道家则通过道的方式去探索这个美丽的理想。《道德经》云:“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物。”庄子则说,天地万物都从浑沌中生,要合于道,就要回到浑沌的状态。庄子甚至说,“浑沌”如果开了七窍,有眼耳鼻舌身意,它就“死”了,就转为后天了,而“后天”就是生老病死的程序。所以,道家主张“合于道”,通过浑沌,让我们那种分别的、肤浅的自我存在感隐没。它隐没了,道的层面的“我”就彰显出来了。

Buddhism

佛教认为,在众生的根性里,还有一个“德合如来”、“皆具如来智慧德相”的身体。我们这个业报身的分别心的“我”越显化,就越无法觉察到它。

就像物理学家丁肇中所说:“如果我跟反物质的我见面,他将会化成光。”这不是指消失,而是升华。

科学验证表明,当正反物质相遇,双方会相互湮灭抵消,并产生巨大的能量。所以佛菩萨的头上有光,身上的能量是巨大的,走路是悬浮的,踩在石头上可以留下脚印,乃至佛教的虹光身,就是这么来的。

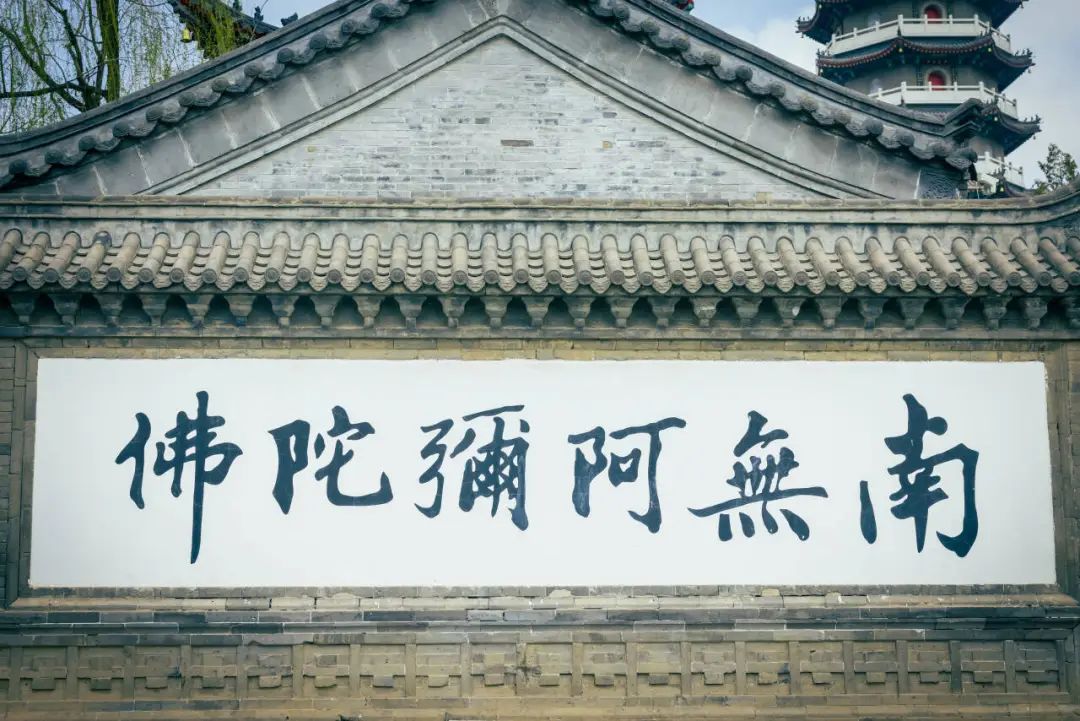

我们念“阿弥陀佛”,就是念无量光无量寿的那个“我”,那个“我”在圆满的状态下就是阿弥陀佛,就是十方诸佛。

这个话题,不仅是儒家的、道家的、佛教的,佛教的八宗、八万四千法门,乃至整个人类的古老文明,都贯穿其中,叫“一以贯之”,以大道就可以把地球上各民族、各远古的人类文明都贯穿起来。

Buddhism

法师告诉我们,佛教的微信制作,只是为了让大家在网络世界里也能遇到佛法,遇到觉醒的机缘,并不是为了获取关注,让大家沉浸其中。我们始终希望:每个人都能够尽量放下手机、远离手机,远离生命被占据、被碎片化、被无意义消耗的低迷状态;希望每个生命都能回归真实、回归现实,并且更进一步,回归生命的本来面目……放下手机吧,走到阳光里去!

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持