师徒之间,无法解释的心印传承

推荐音频同步收听

我们往往都会喜欢小乘,因为解脱的境界是很舒服的,当无我的时候,当法流从你生命中穿过,这种法喜、快乐谁不喜欢呢。但是只要你向众生开放的时候,有可能就要去承担众生的业力。

好比做生意一样,大乘法就像一个“亏本生意”,这就是为什么大乘心难发。能发大乘心一定是更大的一种超越,“不忍众生苦,不忍圣教衰”的一种超越。因为既然说“无我”,你在无我中可以很快乐,那为什么不能在利益众生中无我呢?所以,我们除了要发愿不退三皈依,很重要的就是发菩提心愿。

我们修行或许会经历种种的境界、体验,但是如果守着这些境界不放的话,你忍心看着世间的众生就这么轮回吗?所以也要默默地发愿,愿意加入到众生的业流中来,这样你才会理解菩萨的发愿——“愿与众生同愿、同行、同业、同语,做众生不请之友。”

实际上,我们能感受到一丝清凉,能有一丝领悟,你知道佛菩萨注入了多少本钱啊,祂带着无量劫修行所积累的福德。

所以,我也在深刻地反省,哪怕是小乘的受用,哪里来的?三十年前,刚一剃度,师父就带我来五台山,当时看到智慧灯,看到文殊菩萨、普贤菩萨放光加持。这两年才明白,我体验到的那些境界是来自师父的。

师父那时候已经七十岁出头了,除了自己修行,他还恢复了中国的佛教,修复了普陀山,度化、影响了无量的众生,他是带着无边的功德来朝五台山的呀,那文殊菩萨会以什么方式礼待他?我只是一个见证者啊。

▲悟公上人法相

师父带你来,你看到的种种胜境,实际上是沾了师父的光。三十年下来,我还在继续消化。所以我们修行确实需要谦卑一点,你要给自己成长空间。不是说你看到了,你就明白了,甚至不是说你身心体验了,你就明白了,不一定的。

而且一个境界也不代表什么,因为法性的大海是非常宽广的,诸佛菩萨的资粮是极其丰富的。不是说尝了一滴水,你就知道沧海了。菩萨有百千三昧,我们不能得了一个三昧,就像“井底之蛙”一样,就觉得了不得了,就以为天就这么大。

诸佛菩萨加持着我们,我们要想消化的话,还要再求佛菩萨加持。也就是说,佛菩萨还要加持你,让你消化祂对你的加持。如果你没有消化,有可能加持都会被我们变成堕落的因。

就像善知识在分享佛法的时候,如果师徒之间缘分很好,在某种善妙的因缘下,师父的功德就会印到弟子身上,有时候一些修行境界也会印过去。这很神奇的,师徒之间以心印心,不需要口说的,甚至也不需要表示。

但是应现到弟子身上的时候,他不知道珍惜,以为是自己的善根有多大呢,然后觉得师父只不过是一个啰啰嗦嗦、婆婆妈妈的人而已,他就跑出去了,再也不会回头。这多可惜吧。而且这又不能解释,你不能跟他说:“你看,在某个时间点呢,我们的因缘非常好啊,师父一欢喜,这个功德就到你身上来了”。这不能去解释的。

所以无论我们走到哪里,要不退掉佛缘,遇到善知识,要对善知识生起信心,为善知识所摄受,只要摄受了,就没问题了。就怕我们没有一颗沉下来的心,不去亲近善知识,永远做着一个佛门中的“油条”,永远是一个香客,这山看着那山高,这就没办法了。

这也是现在大多数人学佛的一个通病。现实的世界就是这样,结缘得多,退转得更多,所以佛陀才感慨说:“得人身者,如爪上土;失人身者,如大地土。”

所以我们学佛,忏悔业障、积累福报,这个很好,但是还要闻思佛法。深刻地闻思,深入地思考,要生起“决定信”——决定的信解、甚深的信解,这样在学佛路上才不会退转。

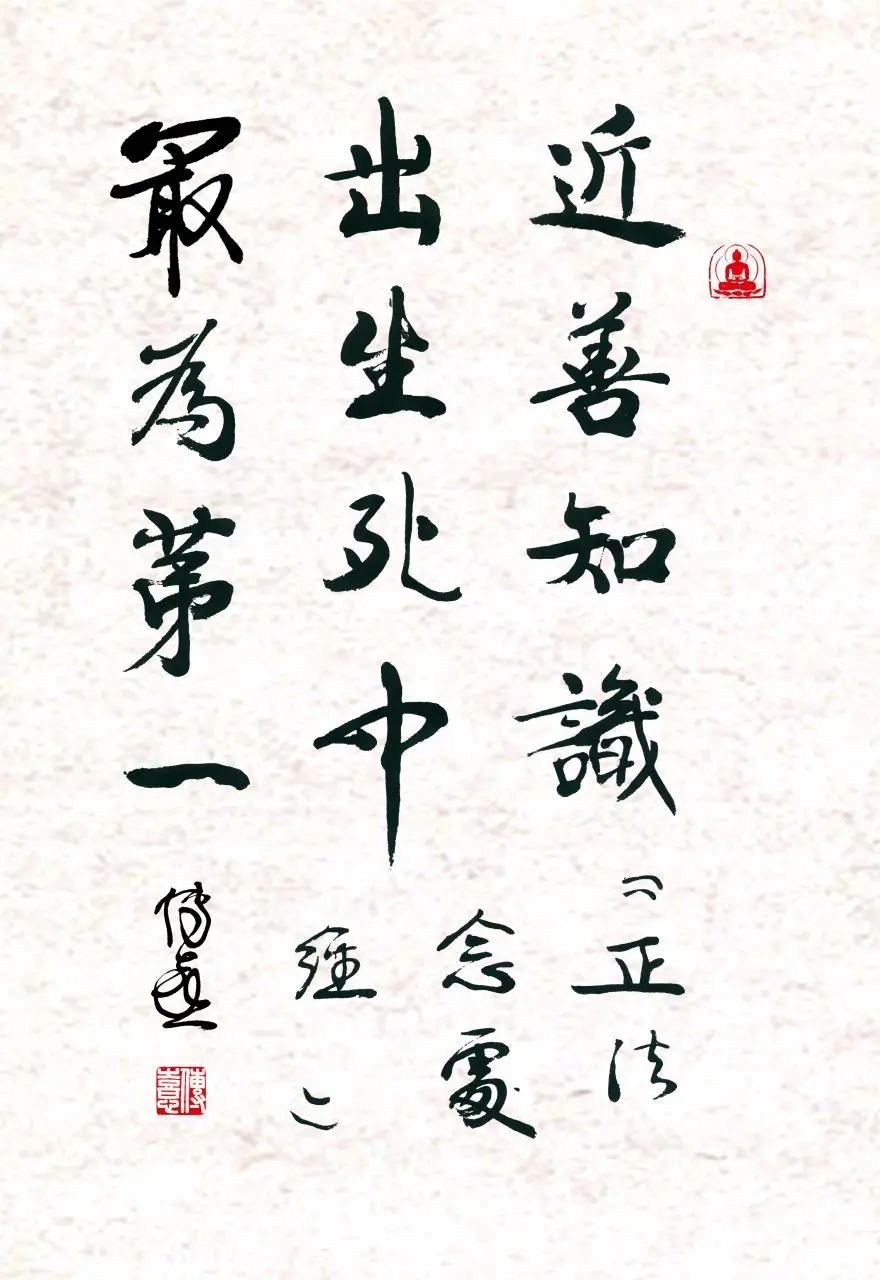

▲近善知识,出生死中,最为第一