劝发菩提心文

(清)省庵大师

不肖,愚下凡夫僧实贤,泣血稽颡,哀告现前大众,及当世净信男女等,惟愿慈悲,少加听察。

尝闻入道要门,发心为首;修行急务,立愿居先。愿立则众生可度,心发则佛道堪成。苟不发广大心,立坚固愿。则纵经尘劫,依然还在轮回;虽有修行,总是徒劳辛苦。故《华严经》云:“忘失菩提心,修诸善法,是名魔业。”忘失尚尔,况未发乎?故知欲学如来乘,必先具发菩萨愿,不可缓也。然心愿差别,其相乃多,若不指陈,如何趋向?今为大众,略而言之。相有其八,所谓邪、正、真、伪、大、小、偏、圆是也。云何名为邪、正、真、伪、大、小、偏、圆耶?

世有行人,一向修行,不究自心,但知外务。或求利养,或好名闻,或贪现世欲乐,或望未来果报。如是发心,名之为邪。

既不求利养名闻,又不贪欲乐果报,唯为生死,为菩提。如是发心,名之为正。

念念上求佛道,心心下化众生。闻佛道长远,不生退怯。观众生难度,不生厌倦。如登万仞之山,必穷其顶。如上九层之塔,必造其颠。如是发心,名之为真。

有罪不忏,有过不除,内浊外清,始勤终怠。虽有好心,多为名利之所夹杂。虽有善法,复为罪业之所染污。如是发心,名之为伪。

众生界尽,我愿方尽。菩提道成,我愿方成。如是发心,名之为大。

观三界如牢狱,视生死如怨家,但期自度,不欲度人。如是发心,名之为小。

若于心外见有众生,及以佛道,愿度愿成。功勋不忘,知见不泯。如是发心,名之为偏。

若知自性是众生,故愿度脱;自性是佛道,故愿成就。不见一法,离心别有。以虚空之心,发虚空之愿,行虚空之行,证虚空之果,亦无虚空之相可得。如是发心,名之为圆。

知此八种差别,则知审察。知审察,则知去取。知去取,则可发心。

云何审察?

谓我所发心,于此八中,为邪为正?为真为伪?为大为小?为偏为圆?

云何去取?

所谓去邪去伪,去小去偏,取正取真,取大取圆。如此发心,方得名为真正发菩提心也。

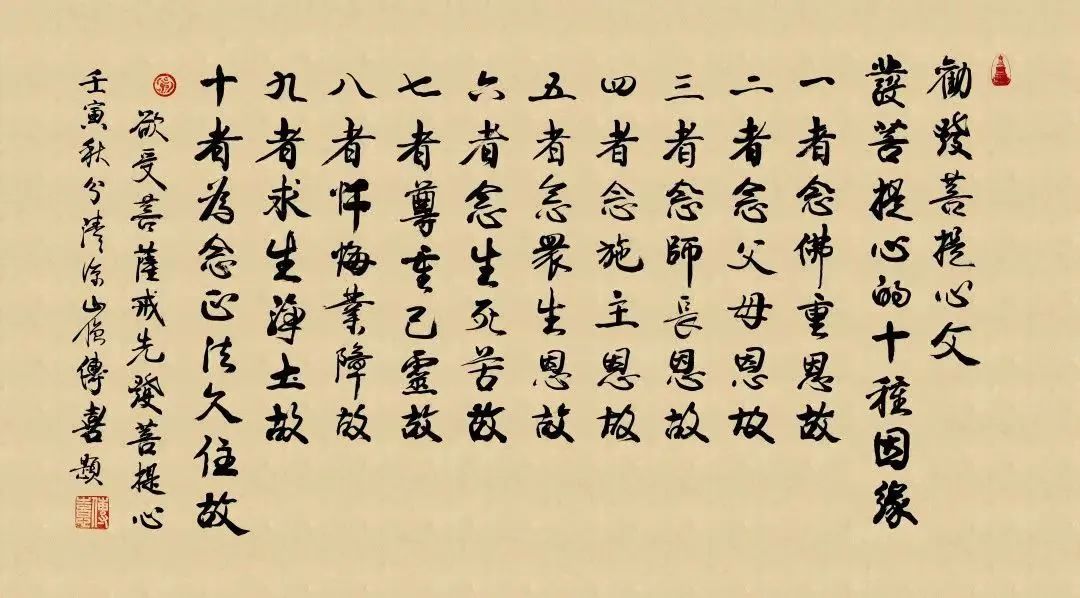

此菩提心,诸善中王。必有因缘,方得发起。今言因缘,略有十种。何等为十?一者念佛重恩故,二者念父母恩故,三者念师长恩故,四者念施主恩故,五者念众生恩故,六者念生死苦故,七者尊重己灵故,八者忏悔业障故,九者求生净土故,十者为令正法得久住故。

云何念佛重恩?

谓我释迦如来,最初发心,为我等故,行菩萨道,经无量劫,备受诸苦。我造业时,佛则哀怜,方便教化,而我愚痴,不知信受。我堕地狱,佛复悲痛,欲代我苦,而我业重,不能救拔。我生人道,佛以方便,令种善根,世世生生,随逐于我,心无暂舍。佛初出世,我尚沉沦。今得人身,佛已灭度。何罪而生末法?何福而预出家?何障而不见金身?何幸而躬逢舍利?如是思惟,向使不种善根,何以得闻佛法?不闻佛法,焉知常受佛恩?此恩此德,丘山难喻。自非发广大心,行菩萨道,建立佛法,救度众生。纵使粉身碎骨,岂能酬答?是为发菩提心第一因缘也。

云何念父母恩?

哀哀父母,生我劬劳,十月三年,怀胎乳哺,推干去湿,咽苦吐甘。才得成人,指望绍继门风,供承祭祀。今我等既已出家,滥称释子,忝号沙门。甘旨不供,祭扫不给。生不能养其口体,死不能导其神灵。于世间则为大损,于出世又无实益。两途既失,重罪难逃。如是思惟,惟有百劫千生,常行佛道;十方三世,普度众生。则不惟一生父母,生生父母,俱蒙拔济。不惟一人父母,人人父母,尽可超升。是为发菩提心第二因缘也。

云何念师长恩?

父母虽能生育我身,若无世间师长,则不知礼义。若无出世师长,则不解佛法。不知礼义,则同于异类。不解佛法,则何异俗人?今我等粗知礼义,略解佛法,袈裟被体,戒品沾身。此之重恩,从师长得。若求小果,仅能自利。今为大乘,普愿利人。则世出世间二种师长,俱蒙利益。是为发菩提心第三因缘也。

云何念施主恩?

谓我等今者,日用所资,并非己有。三时粥饭,四季衣裳,疾病所需,身口所费,此皆出自他力,将为我用。彼则竭力躬耕,尚难糊口。我则安坐受食,犹不称心。彼则纺织不已,犹自艰难。我则安服有余,宁知爱惜。彼则荜门蓬户,扰攘终身。我则广宇闲庭,悠游卒岁。以彼劳而供我逸,于心安乎?将他利而润己身,于理顺乎?自非悲智双运,福慧二严,檀信沾恩,众生受赐。则粒米寸丝,酬偿有分,恶报难逃。是为发菩提心第四因缘也。

云何念众生恩?

谓我与众生,从旷劫来,世世生生,互为父母,彼此有恩。今虽隔世昏迷,互不相识,以理推之,岂无报效?今之披毛带角,安知非昔为其子乎?今之蠕动蜎飞,安知不曾为我父乎?每见幼离父母,长而容貌都忘。何况宿世亲缘,今则张王难记。彼其号呼于地狱之下,宛转于饿鬼之中,苦痛谁知?饥虚安诉?我虽不见不闻,彼必求拯求济。非经不能陈此事,非佛不能道此言。彼邪见人,何足以知此?是故菩萨观于蝼蚁,皆是过去父母,未来诸佛,常思利益,念报其恩。是为发菩提心第五因缘也。

云何念生死苦?

谓我与众生,从旷劫来,常在生死,未得解脱。人间天上,此界他方,出没万端,升沉片刻。俄焉而天,俄焉而人,俄焉而地狱、畜生、饿鬼。黑门朝出而暮还,铁窟暂离而又入。登刀山也,则举体无完肤。攀剑树也,则方寸皆割裂。热铁不除饥,吞之则肝肠尽烂。烊铜难疗渴,饮之则骨肉都糜。利锯解之,则断而复续。巧风吹之,则死已还生。猛火城中,忍听叫嗥之惨。煎熬盘里,但闻苦痛之声。冰冻始凝,则状似青莲蕊结。血肉既裂,则身如红藕华开。

一夜死生,地下每经万遍。一朝苦痛,人间已过百年。频烦狱卒疲劳,谁信阎翁教诫。受时知苦,虽悔恨以何追?脱已还忘,其作业也如故。鞭驴出血,谁知吾母之悲?牵豕就屠,焉识乃翁之痛?食其子而不知,文王尚尔。啖其亲而未识,凡类皆然。当年恩爱,今作怨家。昔日寇仇,今成骨肉。昔为母而今为妇,旧是翁而新作夫。宿命知之,则可羞可耻。天眼视之,则可笑可怜。

粪秽丛中,十月包藏难过。脓血道里,一时倒下可怜。少也何知,东西莫辨。长而有识,贪欲便生。须臾而老病相寻,迅速而无常又至。风火交煎,神识于中溃乱。精血既竭,皮肉自外干枯。无一毛而不被针钻,有一窍而皆从刀割。龟之将烹,其脱壳也犹易。神之欲谢,其去体也倍难。心无常主,类商贾而处处奔驰。身无定形,似房屋而频频迁徙。大千尘点,难穷往返之身。四海波涛,孰计别离之泪?峨峨积骨,过彼崇山。莽莽横尸,多于大地。向使不闻佛语,此事谁见谁闻?

未睹佛经,此理焉知焉觉?其或依前贪恋,仍旧痴迷。只恐万劫千生,一错百错。人身难得而易失,良时易往而难追。道路冥冥,别离长久,三途恶报,还自受之。痛不可言,谁当相代?兴言及此,能不寒心?是故宜应断生死流,出爱欲海,自他兼济,彼岸同登。旷劫殊勋,在此一举。是为发菩提心第六因缘也。

云何尊重己灵?

谓我现前一心,直下与释迦如来,无二无别。云何世尊无量劫来,早成正觉。而我等昏迷颠倒,尚做凡夫?又佛世尊则具有无量神通智慧,功德庄严。而我等则但有无量业系烦恼,生死缠缚。心性是一,迷悟天渊。静言思之,岂不可耻?譬如无价宝珠,没在淤泥,视同瓦砾,不加爱重。是故宜应以无量善法,对治烦恼。修德有功,则性德方显。如珠被濯,悬在高幢,洞达光明,映蔽一切。可谓不孤佛化,不负己灵。是为发菩提心第七因缘也。

云何忏悔业障?

经言:犯一吉罗,如四天王寿五百岁,堕泥犁中。吉罗小罪,尚获此报,何况重罪,其报难言。今我等日用之中,一举一动,恒违戒律。一餐一水,频犯尸罗。一日所犯,亦应无量。何况终身历劫,所起之罪,更不可言矣。且以五戒言之,十人九犯,少露多藏。五戒名为优婆塞戒,尚不具足。何况沙弥、比丘、菩萨等戒,又不必言矣。问其名,则曰我比丘也。问其实,则尚不足为优婆塞也。岂不可愧哉?当知佛戒不受则已,受则不可毁犯。不犯则已,犯则终必堕落。若非自愍愍他,自伤伤他,身口并切,声泪俱下,普与众生,求哀忏悔。则千生万劫,恶报难逃。是为发菩提心第八因缘也。

云何求生净土?

谓在此土修行,其进道也难。彼土往生,其成佛也易。易故一生可致,难故累劫未成。是以往圣前贤,人人趣向。千经万论,处处指归。末世修行,无越于此。然经称少善不生,多福乃致。言多福,则莫若执持名号。言多善,则莫若发广大心。是以暂持圣号,胜于布施百年。一发大心,超过修行历劫。盖念佛本期作佛,大心不发,则虽念奚为?发心原为修行,净土不生,则虽发易退。是则下菩提种,耕以念佛之犁,道果自然增长。乘大愿船,入于净土之海,西方决定往生。是为发菩提心第九因缘也。

云何令正法久住?

谓我世尊无量劫来,为我等故,修菩提道。难行能行,难忍能忍,因圆果满,遂致成佛。既成佛已,化缘周讫,入于涅槃。正法、像法皆已灭尽,仅存末法,有教无人。邪正不分,是非莫辨,竞争人我,尽逐利名。举目滔滔,天下皆是。不知佛是何人,法是何义,僧是何名。衰残至此,殆不忍言。每一思及,不觉泪下。我为佛子,不能报恩,内无益于己,外无益于人,生无益于时,死无益于后。天虽高,不能覆我。地虽厚,不能载我。极重罪人,非我而谁?由是痛不可忍,计无所出,顿忘鄙陋,忽发大心。虽不能挽回末运于此时,决当图护持正法于来世。是故偕诸善友,同到道场,述为忏摩,建兹法会。发四十八之大愿,愿愿度生。期百千劫之深心,心心作佛。从于今日,尽未来际。毕此一形,誓归安养。既登九品,回入娑婆,俾得佛日重辉,法门再阐。僧海澄清于此界,人民被化于东方。劫运为之更延,正法得以久住。此则区区真实苦心。是为发菩提心第十因缘也。

如是十缘备识,八法周知,则趣向有门,开发有地。相与得此人身,居于华夏,六根无恙,四大轻安,具有信心,幸无魔障。况今我等又得出家,又受具戒,又遇道场,又闻佛法,又瞻舍利,又修忏法,又值善友,又具胜缘。不于今日发此大心,更待何日?

惟愿大众,愍我愚诚,怜我苦志,同立此愿,同发是心。未发者今发,已发者增长,已增长者今令相续。勿畏难而退怯,勿视易而轻浮。勿欲速而不久长,勿懈怠而无勇猛。勿委靡而不振起,勿因循而更期待。勿因愚钝而一向无心,勿以根浅而自鄙无分。

譬诸种树,种久则根浅而日深。又如磨刀,磨久则刀钝而成利。岂可因浅勿种,任其自枯;因钝弗磨,置之无用。又若以修行为苦,则不知懈怠尤苦。修行则勤劳暂时,安乐永劫。懈怠则偷安一世,受苦多生。况乎以净土为舟航,则何愁退转?又得无生为忍力,则何虑艰难?当知地狱罪人,尚发菩提于往劫。岂可人伦佛子,不立大愿于今生?

无始昏迷,往者既不可谏。而今觉悟,将来犹尚可追。然迷而未悟,固可哀怜。苟知而不行,尤为痛惜。若惧地狱之苦,则精进自生。若念无常之速,则懈怠不起。又须以佛法为鞭策,善友为提携,造次弗离,终身依赖,则无退失之虞矣。勿言一念轻微,勿谓虚愿无益。心真则事实,愿广则行深。虚空非大,心王为大。金刚非坚,愿力最坚。大众诚能不弃我语,则菩提眷属,从此联姻;莲社宗盟,自今缔好。所愿同生净土,同见弥陀,同化众生,同成正觉。则安知未来三十二相,百福庄严,不从今日发心立愿而始也!愿与大众共勉之,幸甚幸甚!