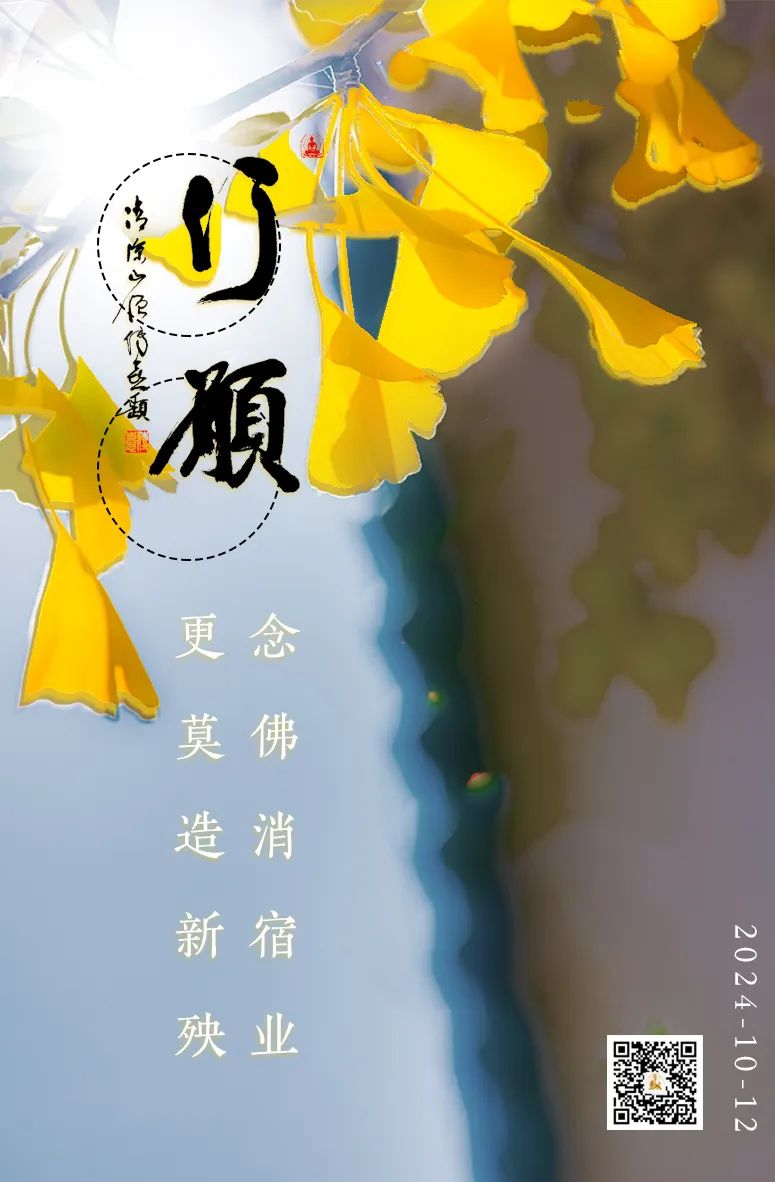

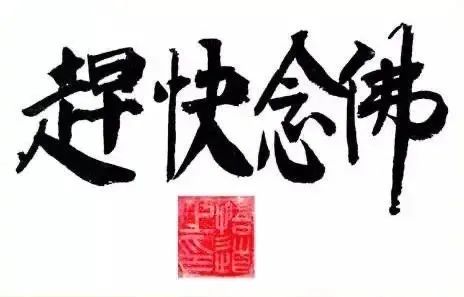

念佛消宿业,更莫造新殃

师父的座右铭

01

曾经有媒体采访师父,说:“你的座右铭是什么?”那时候我在师父身边,在想师父会怎么回答呢?结果师父写下了他的座右铭——“念佛消宿业,更莫造新殃”。

我当时二十几岁,觉得这句话很简单。一晃二十多年过去了,今天想来,看似很平常,其实不玄妙,终其一生也难以完成。尤其我们想修行、想成就的,一定要把这句话好好消化,好好去品味。

“宿”,这是指过去无量劫造下的恶业。佛法能化解已经服下的毒药,恶业净化了,现前的苦果就能终止,这就是佛法的奥妙。

实际上,一句佛号如果没有念到超时空、无量光无量寿,是消不了宿业的。所以,哪怕我们的修行境界不高也不要紧,但是要虔诚念佛。印光法师一再强调:“欲得佛法实益,需向恭敬中求。”虔诚的人就得佛法受用。

所以,“念佛消宿业”,不管修行的本事大小,首先态度要虔诚。《佛说观无量寿经》中讲到:念佛一声消八十亿劫生死重罪。但是前面还有两个字——“至心”。八十亿劫这么长远的时间,我们身口意所造的恶业,在至心念佛的前提下,都可以消除。

宿业如果能得以清净,还有很重要的——“更莫造新殃”。

儒家里说“不二过”,我们已经知道自己的身口意有过错,就不能再染污它,要“更莫造新殃”。

我们佛弟子有一点自知之明、有一点正觉,这就代表你的这面心性的镜子还可以,能自惭形秽,镜子一照,无量劫的业障也好,现前的丑陋也好,自己都能知道。

佛弟子修行有一个共同的相就是“谦卑”,谁谦卑就代表谁修行进步了。因为进步了,镜子擦得很亮了,肯定会照出自己的丑陋,才会发现原来“我那么破烂不堪,我的起心动念无不是业,无不是罪”。

为什么《地藏经》讲这句话?因为地藏菩萨是有很高智慧的,祂做等觉菩萨的劫数不可称计,法身大士的境界,那是真的起心动念都照得清清楚楚。当我们的起心动念都暴露在这种很明觉的镜子下时,那就是自惭形秽的。

身口意安住在佛法里

02

但是,我们很难“更莫造新殃”,常常控制不住自己的身口意啊!身口意能安住在无漏的佛法里,能建立戒的功德,“戒定真香”能飘溢出来,不仅“定水镇常盈”,还能滋润众生、清凉众生,我们的生命包裹在这样无漏的功德体里,才有资格说我“更莫造新殃”。

并非佛说我们有佛性,能成佛,然后我们就沉溺在这种自我陶醉里面,自我承可——“我有佛性,我能成佛。”佛法的高妙之处就在于:我们出家之后,学习的内容会更深刻,行为的准则会更细致。

这种高要求的道德标准,是我们出家人的一种财富;而且,在受戒前不能了解它,了解就不能受戒了,受完戒之后才有资格,可以听闻,可以学了。这就叫“信仰”,对佛的信心。

佛法是需要信仰的,我们在信仰的前提下,一步一步地提高了道德标准,对佛法的了解也越来越深刻。不同的参照标准,不同的智慧高度,对“更莫造新殃”的要求是越来越高的。

以不变应万变

03

现在回想起我师父的这句座右铭——“念佛消宿业,更莫造新殃”,觉得我师父真的是高僧。虽然他老人家讲的很朴实,但是无论你学佛到什么阶段,这“十个字”永远都适用;对于不同修行境界的人,在这“十个字”里有不同的受用。

时代是变量,价值观也是不定的,美丑都是相对的,高下都是相倾的,长短都是相较的,善恶甚至都不是固定的,无论人在变、思想在变、烦恼在变、社会在变、价值观念在变,我师父的这个座右铭是不变的,能以不变应万变。

清凉寄语

法师告诉我们,佛教的微信制作,只是为了让大家在网络世界里也能遇到佛法,遇到觉醒的机缘,并不是为了获取关注,让大家沉浸其中。我们始终希望:每个人都能够尽量放下手机、远离手机,远离生命被占据、被碎片化、被无意义消耗的低迷状态;希望每个生命都能回归真实、回归现实,并且更进一步,回归生命的本来面目……放下手机吧,走到阳光里去!

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码

关注我们

你要做的

无非是

开始和坚持