《万宇清·五台山赞》 | 听,来自大唐的古曲!

《万宇清·五台山赞》

大圣堂,非常地。

左右龙盘,为有台相倚。

岭岫嵯峨朝圣地。

花木芬芳,菩萨多灵异。

浮生踏着清凉地,寸土能消万劫灾(息)

《文殊师利菩萨现宝藏陀罗尼经》云:“于此瞻部州东北方,有国名大振那,其中有山,名曰五顶,文殊师利居住,为诸众生于中说法”。

北魏以来,五台山逐渐成为中国佛教的一大圣地。至唐代,五台山佛教益盛,声名远扬。四方诸国高僧,前来瞻礼者络绎不绝。与此同时,五台山佛乐蓬勃发展,到唐代进入极盛时期。

《广清凉传》论大孚灵鹫寺云:“乐音一部,工技百人。箫笛箜篌,琵琶筝瑟,吹螺振鼓,百戏喧阗,舞袖云飞,歌乐尘起,随时供养,系日穷年。”这是对五台山佛教音乐盛况的实际描写。

由于敦煌数万卷写本的幸存,我们得以在千年后一睹五台山佛曲之风。

这首《万宇清·五台山赞》,取自《大唐五台曲子六首,寄在苏莫遮》之其一。其创作年代,据考证,“可能作于武后朝至玄宗朝之间”。

苏莫遮(苏幕遮),原唐教坊曲名,来自西域龟兹,后用作词牌名。《苏幕遮》有长短句体,《五台山曲子》一套六首,为双调,六十二字,上下片各五句,可见唐人的创调之功。唐时《苏莫遮》有三曲,天宝十三年,太簇宫调《苏莫遮》改名为《万宇清》。

《五台山曲子》共六段,有总述,有分演,配合一支规模宏伟的大曲曲调,描写五台山文殊菩萨道场的无比殊胜。

第一首,概述五台,颇具气势。第二首至第六首,分别介绍东台、北台、中台、西台和南台的情形。作者以游记的形式,漫步诸台,情绪饱满,文采飞扬,至情至性,一气呵成,为早期赞美五台山曲词的佳作。

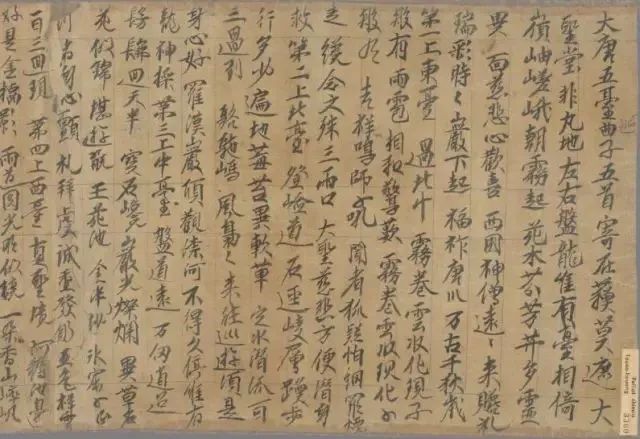

P.3360《大唐五台山曲子寄在苏幕遮》(局部)

此六篇被古人收入敦煌石窟,其中敦煌写卷伯3360、斯0467、斯2080、斯2985、斯4012都有抄录,文字和曲序也有差异,说明不是一位抄手或僧人的偶然所为,而是群体性、功用性的抄写。

敦煌用纸受到严格控制,与布帛一样需要凭量支取,《五台山曲子》又多与佛经抄写在一起,应该是为礼佛的伎乐供养提供歌词底本,作表演之用。千年宝藏,熠熠重光,具有极高的艺术价值。

在所有真切动人的音乐里,最美的就是宗教音乐。佛曲、佛乐,尤其是佛教的梵呗,吐纳抑扬间,不仅高畅遒亮,本身还带着撼动人心的加持力。

灵魂丰富、饱满、有追求,歌声里具足出离心、菩提心,这样的声音会使听到的人心灵被净化,身心得庄严。这是其他音声很难达到的效果。

在五台山,文殊菩萨教化众生很重要的一个方法就是妙音。“妙音天女”,是五台山的一个秘密法门。

妙音天女,就是妙音菩萨。在《法华经·妙音菩萨品》中,妙音菩萨来到娑婆世界,为了要拜见佛陀,也是为了拜见文殊师利法王子。所以在文殊菩萨开智慧的法中,首先要观修的就是妙音天女。

妙音天女与文殊菩萨其实有相同的功德、相同的内涵,《法华经》说妙音菩萨是怎么样成就的呢?就是以十万种伎乐供养云雷音王佛,并奉上八万四千七宝钵而得成无上功德庄严。