故事简介

佛陀在成道前,曾投生为一位国王,名叫长寿王,生有一子名叫长生。长寿王待民如子、奉行仁治,在他的治理下,整个国家物阜民丰,人民安居乐业。邻国有一个梵施王,觊觎长寿王的名声和财富,准备侵略这个国家。长寿王不想因为战争而伤害无辜百姓,决定舍弃王位,以此换来和平。于是他和长生、王后三人一起隐姓埋名,以打柴为生。

梵施王兵不血刃地侵占了长寿王的国土后,却并不放心,日夜害怕长寿王会再来抢夺王位,于是重金悬赏长寿王父子。有一个贫穷国家的百姓听说长寿王乐善好施,纷纷前来化缘,却都被梵施王驱赶出来。

长寿王非常怜悯这些人,于是主动暴露自身,让他们获得了高额赏金,而自己却被梵施王逮捕。梵施王性情残暴,要在大街上当众对长寿王执以火刑,以此来威慑民众。

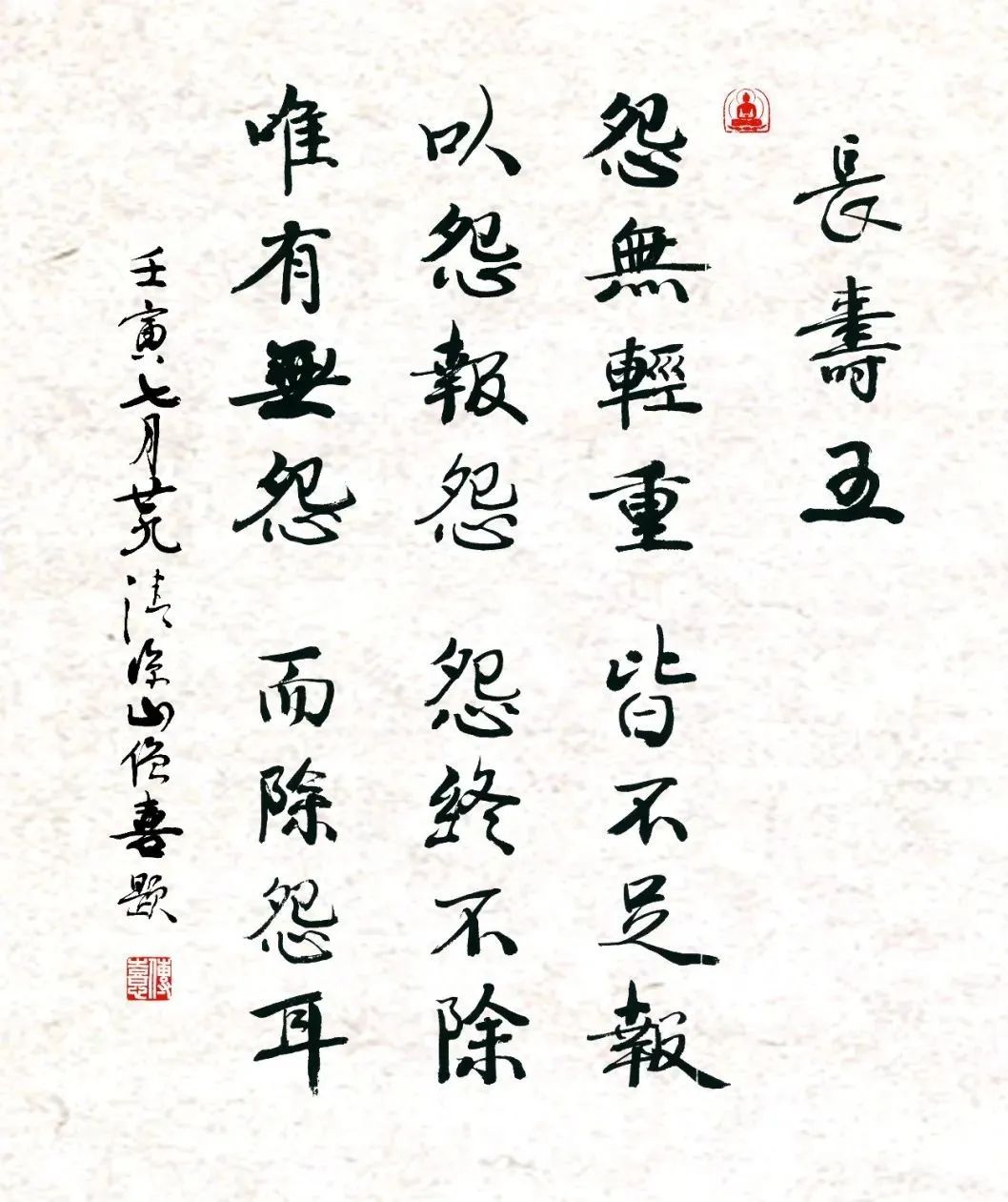

被执行火刑前,长寿王看到了人群中化妆为樵夫的儿子长生,以及长生双眼中掩饰不住的仇恨与怒火,就对着天说了这样一句话:“怨无轻重,皆不足报。以怨报怨,怨终不除。唯有无怨,而除怨耳。”长生虽然听到了父亲的遗训,但面对父亲惨死、国家灭亡的家恨国仇,他根本按捺不住复仇之心。

长大后,长生化名“无怨”,进入皇宫,成为了一名御厨。梵施王十分赞赏无怨的手艺,又看到无怨参加剑术比试,武艺也同样的高超,便对他特别地赏识与器重,将他任命为自己的贴身护卫。

为了实施报仇的计划,无怨决定引诱梵施王到森林里。那片森林正是他和父母躲避梵施王的搜寻和追杀的地方,也是他们曾经相依为命、艰难求生的地方。在这里杀死梵施王,意味着以梵施王的生命来祭奠逝去的父母,这对无怨来说有着特别的意义。

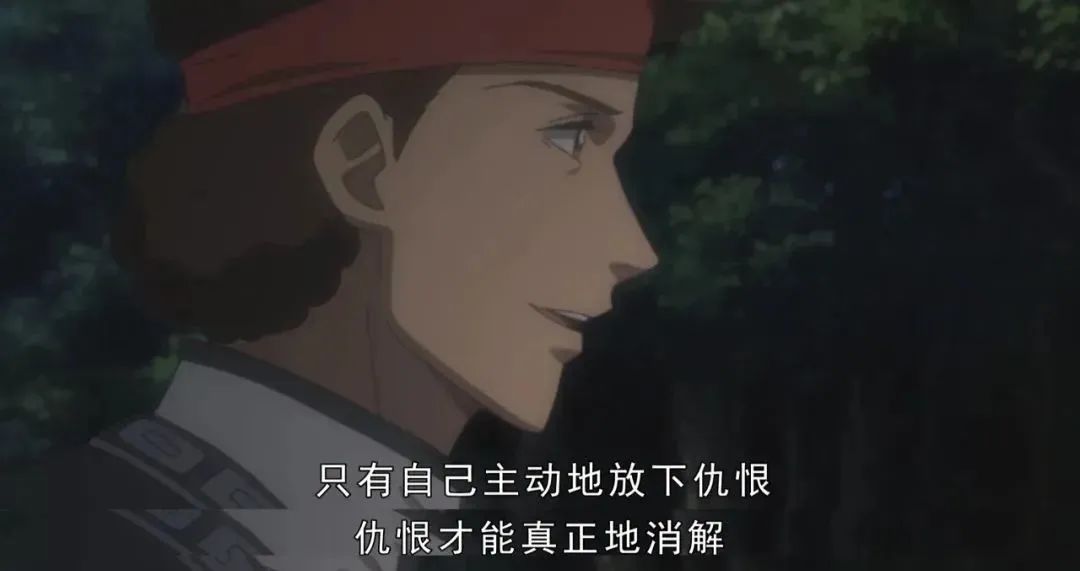

当无怨把剑拔出来,要杀死梵施王的时候,突然听到长寿王对他说的话:“怨无轻重,皆不足报,以怨报怨,怨终不除”。他想起了父亲以往的教导以及临终前的告诫,觉得不应该违背父亲的遗训,就把剑收回去了。

这时梵施王正好醒过来,他很害怕,说梦到长生太子要杀他。无怨安慰道:“不要害怕,我会好好保护你。”梵施王便睡着了。过了一会儿,无怨忍不住第二次把剑拔出来。恍惚间,他又听到了父母的教诲,努力克制住自己。这时,梵施王再次惊醒:“我又梦到他来追我的命了!”无怨说:“如果长生来了,我会把他制服的。”梵施王就又睡着了。

第三次,无怨实在忍不住了:“这么好的时机,再不报仇,就没机会了!”当他把剑拔出来的时候,父亲的话语却又回荡在耳边。这时,他终于真正地开始思考父亲的教诲:“唯有无怨,而除怨耳”,究竟是什么意思?杀死梵施王就可以结束这一切了吗?杀死他之后,他的部下和亲族还会来找我报仇,如果他们杀死了我,父亲的旧部又会为了我而报仇。

仇恨滋生仇恨,杀戮喂养杀戮,这个国家便会陷入无穷无尽的纷争、动荡、厮杀之中。看着面前熟睡的梵施王,无怨终于大彻大悟,并下定决心遵循父王的教导和告诫,以宽恕来对抗残暴。梵施王深深地被长寿王父子的宽恕之心所感化,幡然悔悟,对自己以前的行为感到无比的羞愧,于是将国土归还给长生,还把公主许配给他。

两国自此结为兄弟之邦,世代和平。长生经历了漫长的复仇之旅后,终于明白,这把剑所要保护的,是心中的佛性之光。