如理如法修持止观,可成大道(圆满)

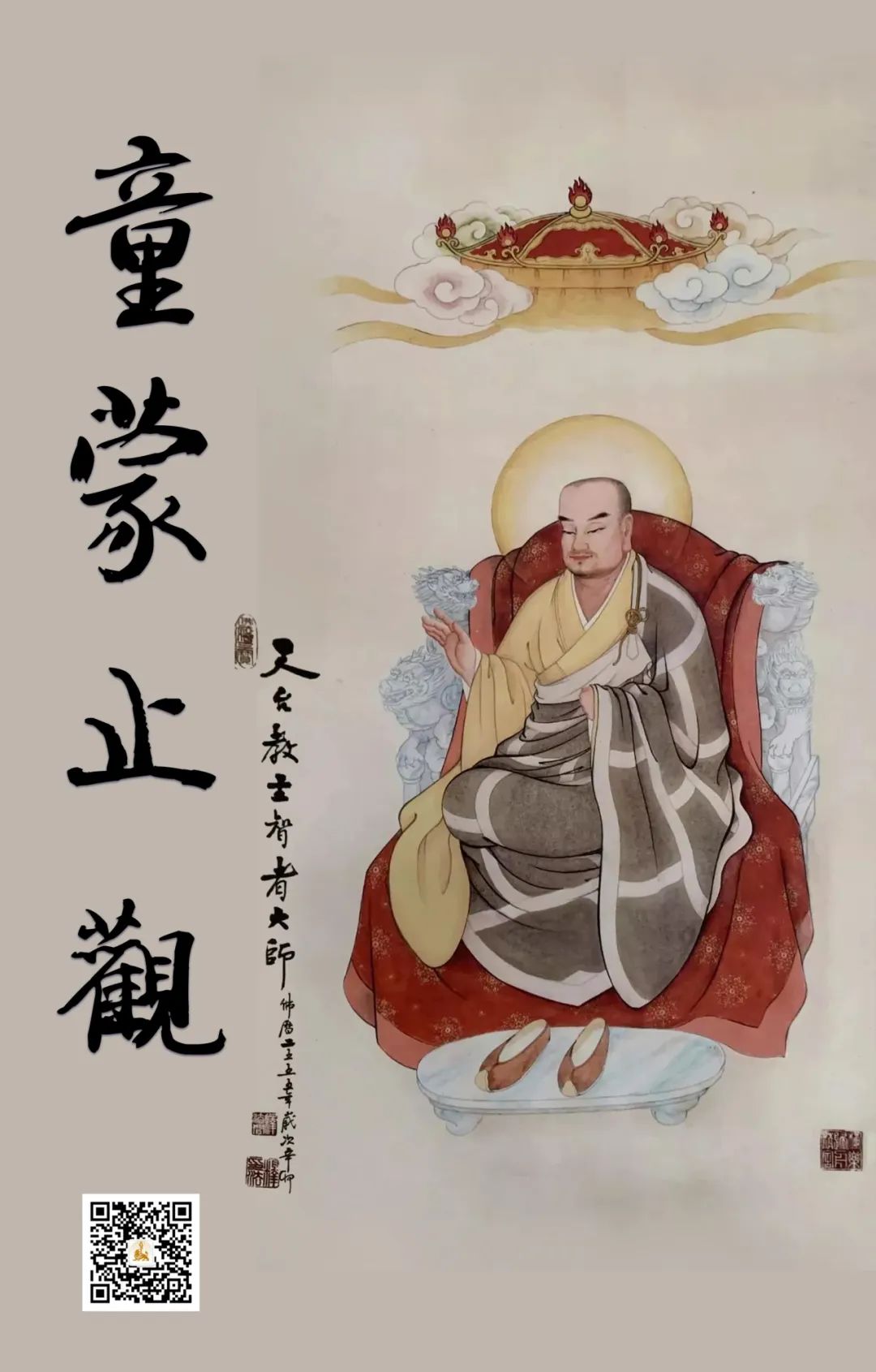

《童蒙止观》连载

FORIQINGLIANG

3/30

圆 满

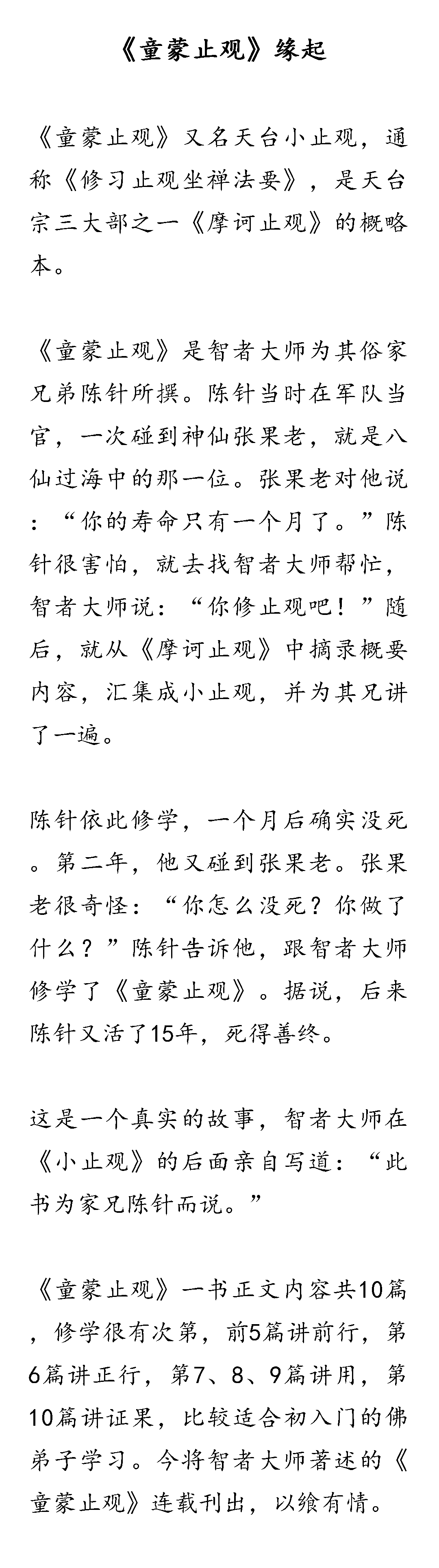

第十篇 证果第十

1.从假入空观

2.从空入假观

3.中道 正 观

4.总 结

FORIQINGLIANG

总 结

原文 /《童蒙止观》

当知:中道正观,则是佛眼,一切种智。若住此观,则定慧力等,了了见佛性。安住大乘,行步平正,其疾如风,自然流入萨婆若海。行如来行,入如来室,着如来衣,坐如来座,则以如来庄严而自庄严,获得六根清净,入佛境界。

于一切法无所染着,一切佛法皆现在前,成就念佛三昧,安住首楞严定,则是普现色身三昧。普入十方佛土,教化众生。严净一切佛剎,供养十方诸佛,受持一切诸佛法藏,具足一切诸行波罗蜜,悟入大菩萨位,则与普贤、文殊为其等侣。常住法性身中,则为诸佛称叹授记。则是庄严兜率陀天,示现降神母胎,出家,诣道场,降魔怨,成正觉,转法轮,入涅槃。于十方国土究竟一切佛事,具足真应二身。则是初发心菩萨也。

《童蒙止观》 / 白话文

行者当知:中道正观,则是佛眼,是一切种智。如果能够守持中道正观,就能定、慧力均等,明晰地见到佛性。

安住在大乘的正道上,像疾风一样迅速地往佛道前进,步履平正,不偏不斜,自然流入一切智海。

践行如来所教导的六度万行,怀着利益一切众生的大慈悲心与柔和忍辱之心,安坐于如来的空性法座,以如来的庄严来庄严自己的身心,获得六根清净的境界,并能入佛境界。

对一切法都没有贪染执著,而一切佛法都现在其前,又能成就念佛三昧,安住在首楞严大定中,成就普现色身三昧。分身遍入十方佛土,教化众生。庄严清净一切佛剎,承事供养十方诸佛,受持一切诸佛的法藏,具足一切诸行波罗蜜,悟入大菩萨位,则与普贤、文殊为同修伴侣。

常住在法性身中,则为诸佛称叹,并授记此人将来成佛。则是八相成道——庄严兜率陀天,示现入母胎,出家,安坐道场,降伏魔王,成就正觉,说法度众,示现圆寂。于十方国土,圆满地成就一切佛事,具足佛的法性身和父母生身。

这就是初发心菩萨的境界。

原文 /《童蒙止观》

《华严经》中:初发心时便成正觉,了达诸法真实之性,所有慧身不由他悟。亦云:初发心菩萨,得如来一身作无量身。亦云:初发心菩萨即是佛。

《涅槃经》云:发心毕竟二不别,如是二心前心难。

《大品经》云:须菩提!有菩萨摩诃萨,从初发心,即坐道场,转正法轮,当知则是菩萨为如佛也。

《法华经》中:龙女所献珠为证。

如是等经,皆明初心具足一切佛法,即是《大品经》中“阿”字门,即是《法华经》中为令众生开佛知见,即是《涅槃经》中见佛性故住大涅槃。

《童蒙止观》 / 白话文

《华严经》中说:“初发心时,便成正觉,了达诸法真实之性,所有慧身不由他悟。”又说:“初发心菩萨,得如来一身作无量身。”又说:“初发心菩萨即是佛。”

《涅槃经》中说:“发心毕竟二不别,如是二心前心难。”初发心和圆满成佛这两者并没有差别,但初发心比成佛心更难。

《大品经》则说:“须菩提!有菩萨摩诃萨,从初发心,即坐道场,转正法轮,当知则是菩萨为如佛也。”

《法华经》中,娑竭罗龙女所献明珠来证明成佛之迅速。

这些经典,都明白地指出,初心具足一切佛法,即是《大品经》中“阿”字门,即是《法华经》中“为令众生开佛知见”,即是《涅槃经》中“见佛性故住大涅槃”。

原文 /《童蒙止观》

已略说初心菩萨因修止观证果之相,次明后心证果之相。后心所证境界,则不可知;今推教所明,终不离止观二法。所以者何?

如《法华经》云“殷勤称叹诸佛智慧”,则观义,此即约观以明果也。《涅槃经》广辩百句解脱以释大涅槃者,涅槃则止义,是约止以明果也,故云“大般涅槃名常寂定”,定者,即是止义。

《法华经》中虽约观明果,则摄于止,故云:“乃至究竟涅槃常寂灭相,终归于空。”涅槃中虽约止明果,则摄于观,故以三德为大涅槃。

此二大经,虽复文言出没不同,莫不皆约止观二门辨其究竟,并据定慧两法以明极果。

行者当知:初中后果皆不可思议,故新译《金光明经》云:“前际如来不可思议,中际如来种种庄严,后际如来常无破坏。”皆约修止观二心以辨其果故。《般舟三昧经》中偈云:“诸佛从心得解脱,心者清净名无垢。五道鲜洁不受色,有学此者成大道。”

《童蒙止观》 / 白话文

前文已经略说,初心菩萨因修止观而证果之相,现在来解释,菩萨于后心证果之相。

后心所证悟的境界,则是初心的菩萨所不可知,但依据经教所开示的,终不离止、观二法。

为什么呢?如《法华经》中说“殷勤称叹诸佛智慧”,是“观”的内涵,这就是以“观”来指示修行证果的境界。

《涅槃经》中以广辩百句解脱,来诠释大涅槃的意义,涅槃就是“止”的内涵,这就是以“止”来指示修行证果的境界,所以说“大般涅槃名常寂定”,“定”就是“止”的内涵。

《法华经》中虽以观来指示修行证果的境界,却也包含了“止”的意义,所以说“乃至究竟涅槃常寂灭相,终归于空”。《涅槃经》虽以“止”来指示修行证果的境界,却也包含了“观”的意义,所以以三德(法身德、般若德、解脱德)为大涅槃。

这两部大经,虽然在语言上详略各有出入,但都是以止、观二门来做为最彻底的法义,并据定、慧两法来形容佛的境界。

所以,行者当知:修行止观,不论是初发心、在行道中,还是最后的佛果,都不可思议。所以新译《金光明经》中说:“前际如来不可思议,中际如来种种庄严,后际如来常无破坏。”都是以修止观二心以说明修行之果位。

《般舟三昧经》中的偈颂说:“诸佛从心得解脱,心者清净名无垢。五道鲜洁不受色,有学此者成大道。”

原文 /《童蒙止观》

誓愿所行者,须除三障五盖。如或不除,虽勤用功,终无所益。

《童蒙止观》 / 白话文

誓愿修习止观的行者,应从基础开始,蠲除烦恼障、业障、报障这三障,与贪欲、嗔恚、睡眠、掉悔、疑这五盖。如果不能对治,即使勤加用功,终也难得其利益。

【圆 满】

我于十方佛,合掌诚祈请:

为众除苦暗,请燃正法炬!

回 向

文殊师利勇猛智 普贤慧行亦复然

我今回向诸善根 随彼一切常修学

三世诸佛所称叹 如是最胜诸大愿

我今回向诸善根 为得普贤殊胜行

长按二维码,关注我们

你要做的,无非是开始和坚持